지나의 방

나를 알아가는 시간, 혼자

지나가 사용한 물건과 사진, 그림이 깔끔하게 정돈된 이 방은 마치 작은 박물관 같다. 생활의 때가 묻은 잔짐조차 보이지 않는 방에는 햇빛이 비쳐도 먼지 하나 보이지 않을 정도다. 가족들이 얼마나 지나를 그리워하며 이 방을 쓸고 닦고 꾸몄을지 아프게 느껴진다. 지나는 홀로 지내던 시간이 많은 아이였다. 두 살 터울 오빠가 몸이 아파 병원에 입원할 때마다 어쩔 수 없이 친척 집에 맡겨졌고, 맞벌이로 부모님이 바쁘다 보니 더더욱 혼자 있는 시간이 많았다. 그래서 엄마는 지나를 7살에 초등학교에 보냈는데, 그렇게 일찍 시작한 단체생활이 더 지나를 힘들게 했다. 초등학교 저학년 때 친구를 괴롭히는 아이 때문에 힘들었던 지나는 중학교에 들어가서도 관계 맺기에 어려움을 겪다가 선생님과 엄마의 도움으로 조금씩 자신감을 찾고 좋은 친구를 사귀기 시작했다. 생각해보면 지나는 남들 생각과 편견에 쉽게 휩쓸리지 않는 자기 주관을 가진 아이였던 것 같다. 대부분 사춘기 아이들처럼 다른 친구들의 시선을 크게 의식하지도 않았고, 굳이 어떤 평균에 맞추려고 애쓰며 살지 않았다. 물론 지독한 곱슬머리 때문에 스트레스를 받기도 하고 친구 문제로 남몰래 앓는 시간이 있었겠지만, 지나는 조금씩 자기다운 것을 찾아가고 있었다. 지나는 소설을 쓰며 자신이 원하고 꿈꾸는 새로운 세계를 만들고 신비로운 사람들을 만날 수 있었다. 이 책상에서는 새로운 상상의 세계가 열렸고, 지나는 조금씩 자유로워졌고 단단해졌다.

엄마를 엄마처럼 사랑해 주던 딸

지나는 태어난 지 6개월 만에 심장이 안 좋아 수술을 했지만, 다행히 건강하게 자라줬다. 엄마는 그런 지나를 보며 ‘껌딱지처럼 곁에 두고 무슨 일이 있어도 지켜주겠다’라고 약속했다. 그래서인지 지나는 엄마와 연인처럼 붙어있는 걸 좋아했다. 고등학생이 돼서도 엄마와 팔짱 끼고 부둥켜안고 뽀뽀하는 일이 자연스러웠다. 때론 오빠나 아빠도 옆에 못 오게 하면서 ‘엄마는 내 거야’라는 어리광을 부리기도 했지만, 지나는 누구보다 엄마에게 속 깊고 다정한 딸이었다. 학교 갔다 오는 길에 만나도 무거운 가방을 엄마가 절대 못 들게 하고, 건강이 좋지 않은 엄마의 등을 쓰다듬어주곤 했다. 그럴 때 지나는 꼭 엄마 같은 딸처럼 느껴졌다. “내가 힘들 때 유일하게 숨을 쉬고 의지할 수 있는 딸이기도 했단다” (한겨레 ‘잊지않겠습니다’中) 집에 오는 길 함께 장을 보고, 공원에서 배드민턴을 같이 칠 수 있는 딸이 있어서 엄마는 행복했다. 한편으로 엄마는 지나가 평생 해줄 사랑을 짧은 시간에 다 주고 간 것만 같아 마음이 아려왔다. 병원비 걱정에 맞벌이하며 가족들과 여행 한번 가지 못한 것이, 미래를 위해 늘 미뤄두기만 했던 즐거운 시간이, 이렇게 가슴에 남게 될 줄 상상도 하지 못했다.

메이커가 없어도 당당한

지나는 옷도 털털하고 편하게 입고 다녔다. 엄마가 ‘메이커 있는 옷 사줄까?’ 물어봐도 ‘비싸기만 하다’며 사양했다. 오빠 패딩을 입고 학교에 가도 주눅 들지 않던 아이였다. ‘남자 옷 아니냐’고 물어보는 선생님이 오히려 부끄러워할 정도로 자기답게 살았다. 지나는 운동화가 닳아 떨어져서 엄마 운동화를 신고 학교에 가도 창피하다고 투정 한번 부리지 않던 당찬 소녀였다. 하지만 나중에 수학여행 갔던 딸의 캐리어에 들어있던 평범한 일상복들을 보면서 엄마는 한없이 미안해졌다. ‘좀 더 비싸고 멋진 옷 좀 사줄걸…’ 너무 속이 깊어 엄마 걱정만 했던 딸에게 생전엔 사주지 못했던 메이커 신발이 책장 한쪽에서 아프게 빛난다.

소설가의 꿈

책보고 글 쓰는 것을 좋아했던 지나. 책장에 꽂혀있는 책을 보면 특히 로맨스 소설을 좋아했나 보다. 지나는 여러 상황에 부닥친 남녀 주인공들의 밀고 당기는 연애 이야기를 읽으며, 자기가 쓸 수 있는 독특한 이야기도 직접 만들어 봤다. 인터넷 소설 카페에 가입해서 게시판에 올라오는 다른 아이들 글도 평해주고 직접 쓴 글도 올려봤다. 지나가 직접 공책에 빼곡히 쓴 소설을 읽어보면, 이 소녀가 얼마나 진지하게 글 쓰는 일에 집중했는지 알 수 있다. 일인칭 시점으로 전개되는 이중인격자 여성 주인공의 이야기에는 독특한 캐릭터도 있고, 어디로 튈지 모르는 플롯도 담겨있다. 사건이 우연의 연속으로 연결될 때도 있고 때론 주인공의 선택이 수동적이란 생각이 들 때도 있지만, 신기하게도 다음 장면이 궁금해진다. 어떤 장면은 마치 눈 앞에 펼쳐지는 것처럼 선명하게 그려진다. 좋은 이야기꾼으로서 자질이 글 곳곳에서 보인다. 지나가 얼마나 많은 소설을 보고 습작을 많이 했는지 알게 된다. 지나의 머릿속에는 아마도 수많은 이야기와 소재, 캐릭터들이 가득 차 있었겠지. 지나가 미처 펼쳐내지 못한 더 많은 세계와 인물, 이야기는 어떤 모습이었을까.

꿈속에 찾아와 줘

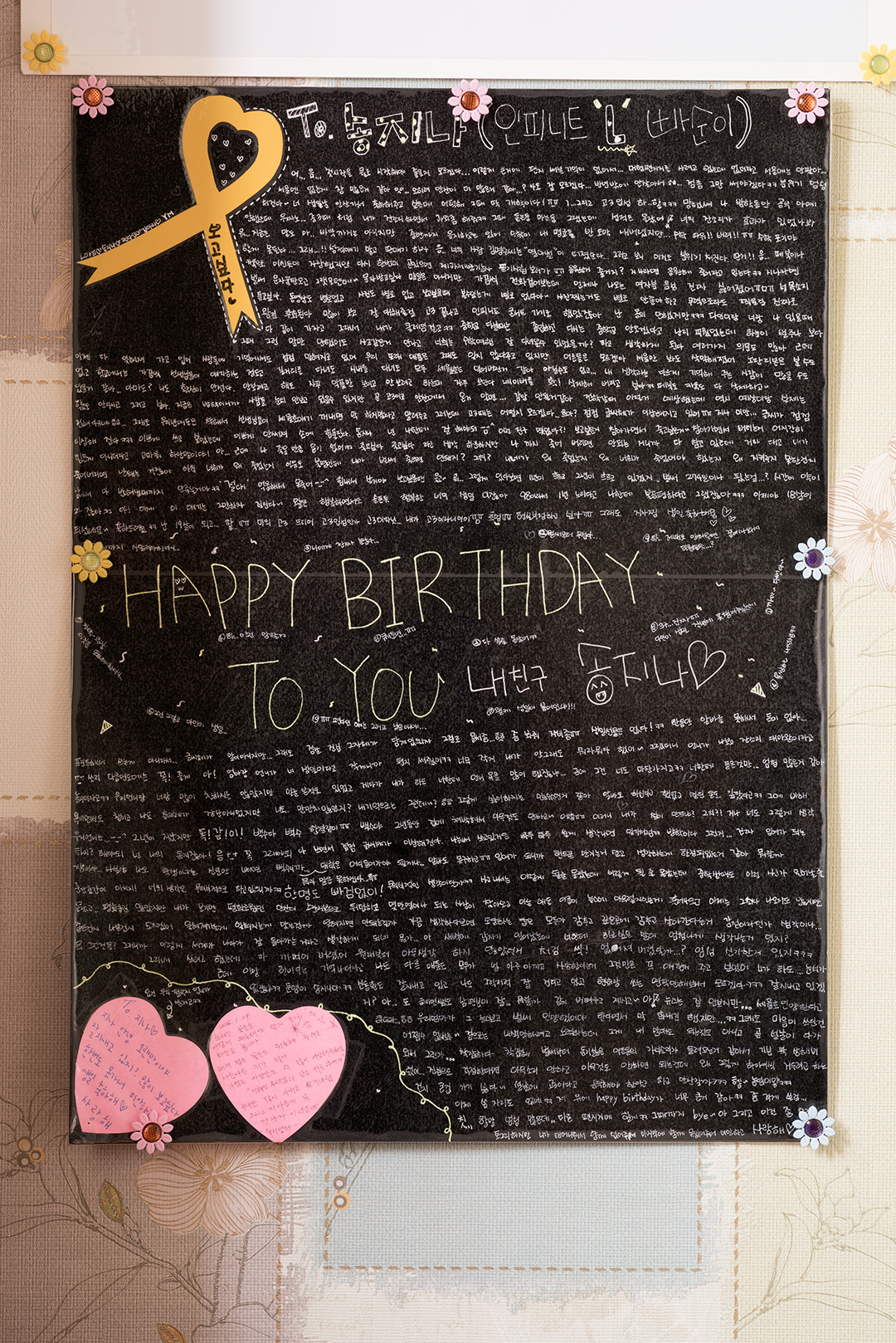

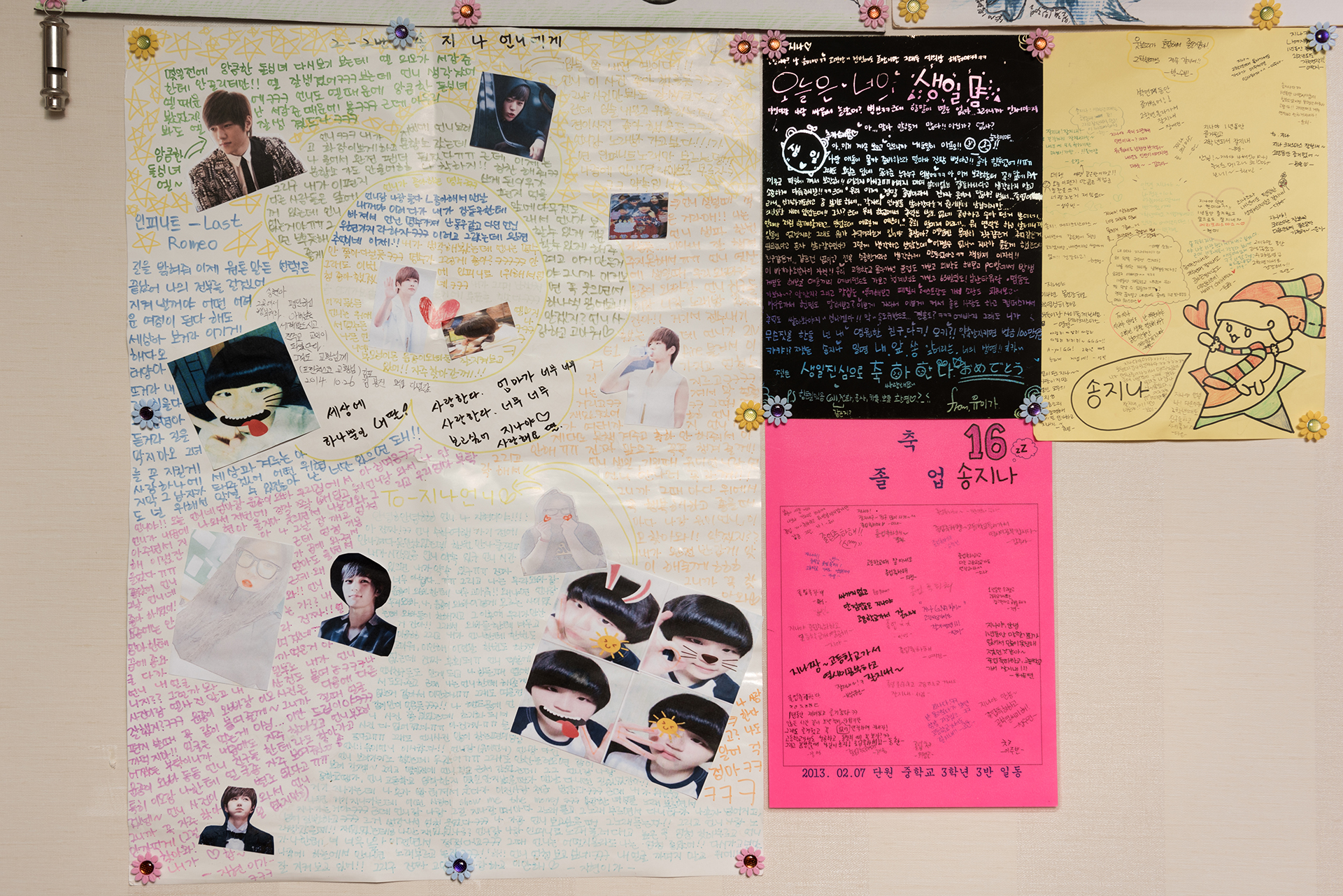

지나는 친구들이 많진 않지만, 소수의 친구와 깊은 관계를 유지하며 지냈던 것 같다. 지나가 하늘로 떠난 후, 친한 친구와 사촌동생이 정성스럽게 만든 전지 편지. 짧은 시간이었지만 지나가 얼마나 주변 사람들을 섬세하게 배려하고 아꼈는지 느껴진다. 지나는 과외선생님처럼 잔소리하며 친구 시험공부를 가르쳐 주기도 하고, 사촌 동생이 힘들어할 땐 옆에서 적극적으로 도와주곤 했다. 지나를 통해 단짝 유미는 혼자가 아닌 친구와 함께 하는 삶의 소중함을 생각하게 됐고, 그런 마음을 ‘지나가 물들게 했다’고 귀엽게 투정한다. 지나와 친구들은 고3이 지나면 하고 싶은 것들이 많았다. 인피니트 콘서트도 가보고, 클럽도 가보고, 63빌딩과 남산타워도 가보고, 캠퍼스 커플도 돼보고…. 지나와 약속하고 가보지 못한 곳이 아직 너무 많이 남았는데, 이제 단짝 친구를 더는 볼 수 없다. 유미는 평소에 지나 사진과 동영상을 억지로라도 많이 찍어두지 못한 것이 오래도록 아쉽다. 지나 얼굴이 너무 보고 싶고 목소리가 듣고 싶어도, 이제 볼 수도 들을 수도 없다고 생각하니 답답하다. 여전히 풀리지 않는 의문이 많이 남았는데, 어느덧 거리의 노란 리본은 점점 사라지고 사람들 기억 속에서 세월호 참사는 너무 빨리 잊히는 것 같다. 오히려 시간이 흐를수록 지나에 대한 기억과 추억은 더 선명하고 아프게 떠오르는데, 망각의 풍경 가운데 홀로 서 있는 친구들의 기분은 한없이 씁쓸하다. 그래서 꿈을 꾼다. 정장을 빼입는 지나가 사랑하는 사람들을 꽉 끌어안아 주며 울지 말라고 다독여 준다.

글송보림

사진노순택

사진촬영2015년 8월 28일