혜경이의 방

“혜경아!”라고 널 크게 불러봐

갑자기 막내를 볼 수 없게 됐지만, 가족들은 혜경이와 늘 함께 있다는 마음으로 하루하루를 살아간다. 아빠는 혜경이가 너무 보고 싶었던 어느 날, 현관문을 열고 들어오자마자 혜경이 방 앞에서 “혜경아!”하고 크게 소리 내 불러 본 적도 있다. 그제야 아빠는 마음속에 갇혀 있던 혜경이가 밖으로 나온 것 같아 답답한 마음이 조금 풀렸다고 했다. 아픔을 너무 깊이 홀로 속에 담아두면 병이 된다는 걸 알기에, 가족들은 가슴에 눈물로 가득한 혜경이 이름을 부르면서 혜경이와 함께 삶을 버텨낸다. 아빠 생신날 언니는 혜경이와 함께 마련한 거라며 생일선물을 드렸고, 아빠는 그 선물을 받고 집에 오자마자 막내 방으로 가서 “혜경아, 고맙다!”라고 인사한다. 언니는 “혜경이 방에서 공부하면 더 잘 된다”라며 동생 방에서 공부를 하고, 엄마는 모두가 잠든 새벽, 혜경이 방 책상에 앉아 딸을 그리며 시를 쓴다. 이 방에서 가족들은 평소처럼 혜경이를 만난다. 언니가 책을 펴는 순간, 엄마가 한 글자씩 시를 써 내려가는 순간, 꼭 혜경이가 옆에서 함께 지켜보고 있다는 생각에 잠시나마 평안을 느낀다.

긍이 사진을 쓰다듬으며

태어났을 때 새까맣고 비대칭처럼 보여 걱정했던 아기는 돌이 되기 전에 하얗고 이목구비가 뚜렷한 깜찍한 모습으로 변해갔다. 혜경이는 그 모습 그대로 예쁘고 건강하게 자란다. 그러나 유치원 시절부터 성장하는 혜경이의 증명사진을 시간별로 쭉 정리해놓은 앨범은 고등학생 시절에 멈춰버렸다. 잘 어울리는 뱅헤어 스타일 앞머리에 옅은 파스텔톤 화장을 곱게 한 교복 입은 소녀의 시간은 한순간 갑자기 멈췄다. 가족들은 “긍아! 긍아!”라고 부르면 귀여운 애교로 달려오던 막내의 모습을 오래 기억하려고 애쓴다. 그리고 엄마는 아침저녁으로 혜경이 사진을 쓰다듬으며 생전 딸의 촉감을 오랫동안 떠올려본다. 아침밥 안쳐놓고 혜경이 방에 들어가 옆에 누워있던 딸의 머리카락을 만지던 감촉은 마치 꿈만 같다. 엄마는 혜경이의 아기 피부 같은 볼과 길고 높은 콧대를 만지며 “예쁘다”라는 말을 몇 번이나 되뇌던 순간을 온전히 기억해본다.

열정적인 메이크업 아티스트

혜경이의 꿈은 메이크업 아티스트였다. 누구보다 하고 싶은 일이 명확했고 꿈에 대한 열정과 자신감이 있던 소녀였다. 그림 그리기를 좋아하던 혜경이는 중학교 때부터 메이크업에 관심을 갖게 됐고, 혼자서 미용에 대한 이론이나 화장품에 대해 공부하며 고등학교 때까지 계속 그 꿈을 키워갔다. 고1 겨울방학 때는 혼자서 동분서주하며 직접 뷰티학원을 알아보면서 염려가 많았던 부모님을 설득해, 드디어 본격적으로 메이크업과 미용을 배울 수 있는 뷰티학원에 등록할 수 있게 됐다. 학원에 등록하고 집에 오던 날, 혜경이는 너무 좋아서 엄마에게 “내가 나중에 좋은 데 취직해서 월급 많이 받으면 엄마아빠 여행 보내줄게”라며 새로운 배움에 들떠 있었다. 엄마는 지금도 딸이 애지중지하던 메이크업 박스를 호호 불어 가며 정리하던 모습이 눈에 아른거리고, “나중에 엄마 얼굴 주름 마사지로 다 펴주겠다”라고 말하던 혜경이의 목소리가 귓가에 생생하게 들리는 것만 같다. 한 달 반 정도 뷰티학원에 다녔던 혜경이의 메이크업 박스는 참사 이후 새것이나 마찬가지로 그대로 혜경이 방에 남아 있었다. 부모님은 이것을 혜경이와 같은 꿈을 가진 아이들이 잘 썼으면 하는 마음에 기증했다고 한다. 혜경이가 그토록 원하던 부푼 꿈은 민들레 씨앗처럼 어디론가 날아가 팔레트 색처럼 알록달록한 꽃을 피워낸다.

너를 만나는 순간

엄마는 딸들이 어디를 간다고 하면 항상 안아주곤 했다. 유치원 소풍을 가더라도 혹여 버스에서 교통사고라도 일어날까 싶은 마음에 항상 집에서 아이들을 꼭 안아주고 보냈다. 아이들이 큰 뒤에도 ‘안아주기’는 의식처럼 이루어졌다. 혜경이가 수학여행 가던 날 아침에도 그랬다. 설거지하던 엄마는 서둘러 나가려던 딸을 “들어오라”고 불러세웠고, 어느새 혜경이는 그런 엄마 뒤에 와 있었다. “엄마, 왜?”라는 딸의 목소리에 엄마는 고무장갑을 벗고 뒤로 돌아 혜경을 꼭 안아주었다. 그 짧은 순간이 엄마에겐 한없이 아프고 그리운 시간이다. 몇 번이나 다시 돌아가 생생히 만나고 싶은 기억이다. 엄마는 보고 싶은 딸과의 모든 기억을 다시 만나기 위해 펜을 들고 시를 썼다. 그 새벽의 시간만큼은 바로 옆에 있는 혜경이를 오롯이 만날 수 있었다.아침 딸과 나의 짧은 시간

살포시 감싸 안은 그날 아침

부엌에서의 포옹 장면

나는 한 장의 각인된 수채화를 완성했다.

사랑스럽게 안아주고

사랑스럽게 안겨주던

따뜻한 심장이 맞닿은

엄마와 딸의 마지막 포옹”

(시집 <너에게 그리움을 보낸다>中 ‘마지막 포옹’)

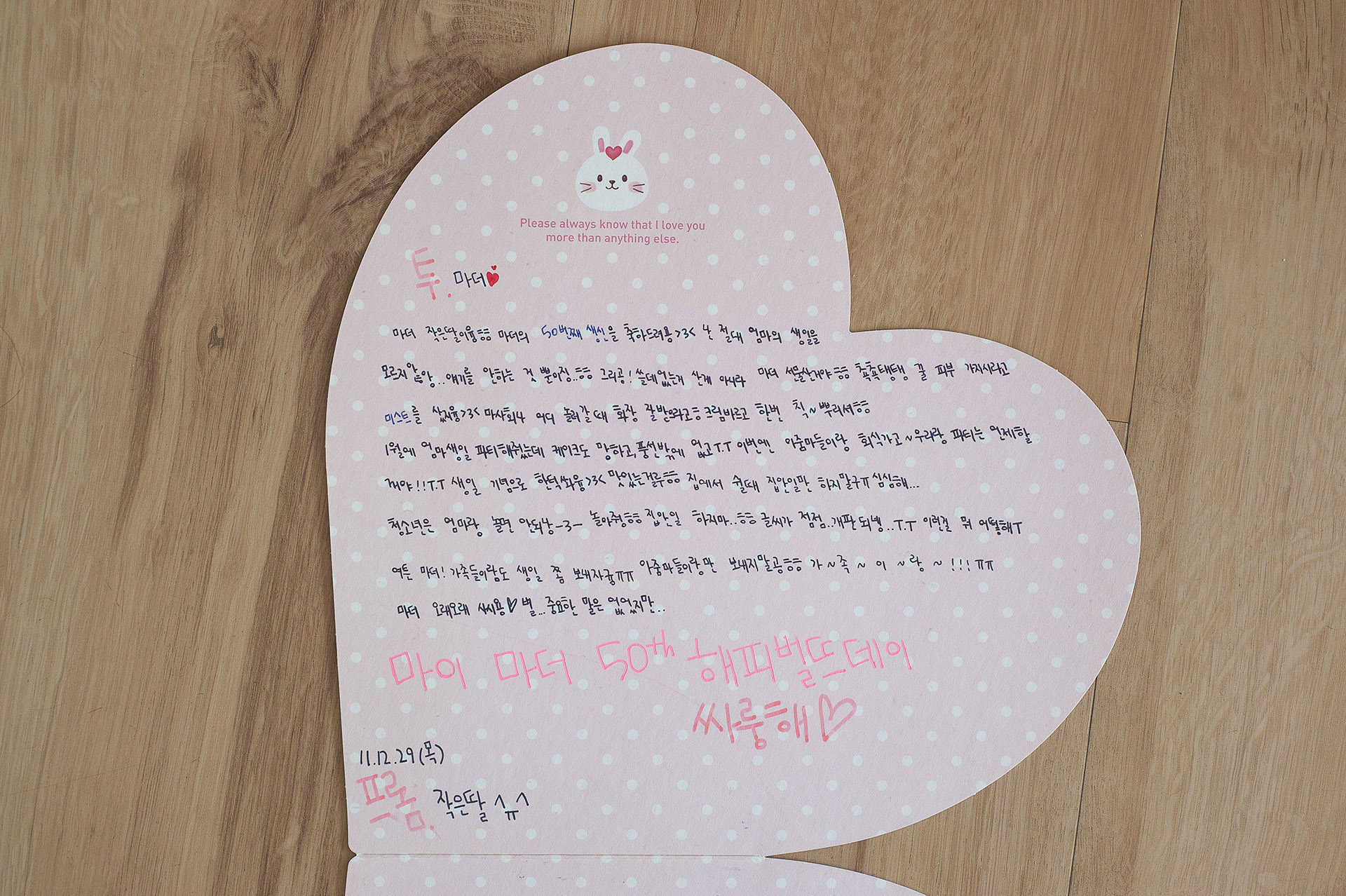

혜경이는 가족들에게 참 다정하고 애교가 많은 아이였다. 생일이나 어버이날 부모님께 쓴 편지만 봐도 그런 혜경이의 귀엽고 사랑스러운 면모가 그대로 보인다.

“청소년은 엄마랑 놀면 안되낭. 놀아줘ㅎㅎ 집안일 하지마.ㅎㅎ 여튼 마더! 가족들이랑도 생일 쫌 보내자귱. 아줌마들이랑만 보내지말공. 가 족 이 랑! 마더 오래오래 사시용.”

집안 곳곳에는 혜경이의 흔적들이 모든 물건마다 겹겹이 둘러싸고 있고, 가족들은 그런 혜경이의 모든 것들을 기억하고 서로 꺼내놓으며 어떻게든 일상을 버텨내려고 한다. 엄마는 수족냉증이 있던 혜경이가 생전에 신었던 수면 양말을 회사에 가져다 두었다. 손발이 찬 딸을 걱정하며 사계절 곁에 둔 수면 양말을 보고 있으면 어쩐지 혜경이와 함께 숨 쉬며 살아가는 것만 같아서다.

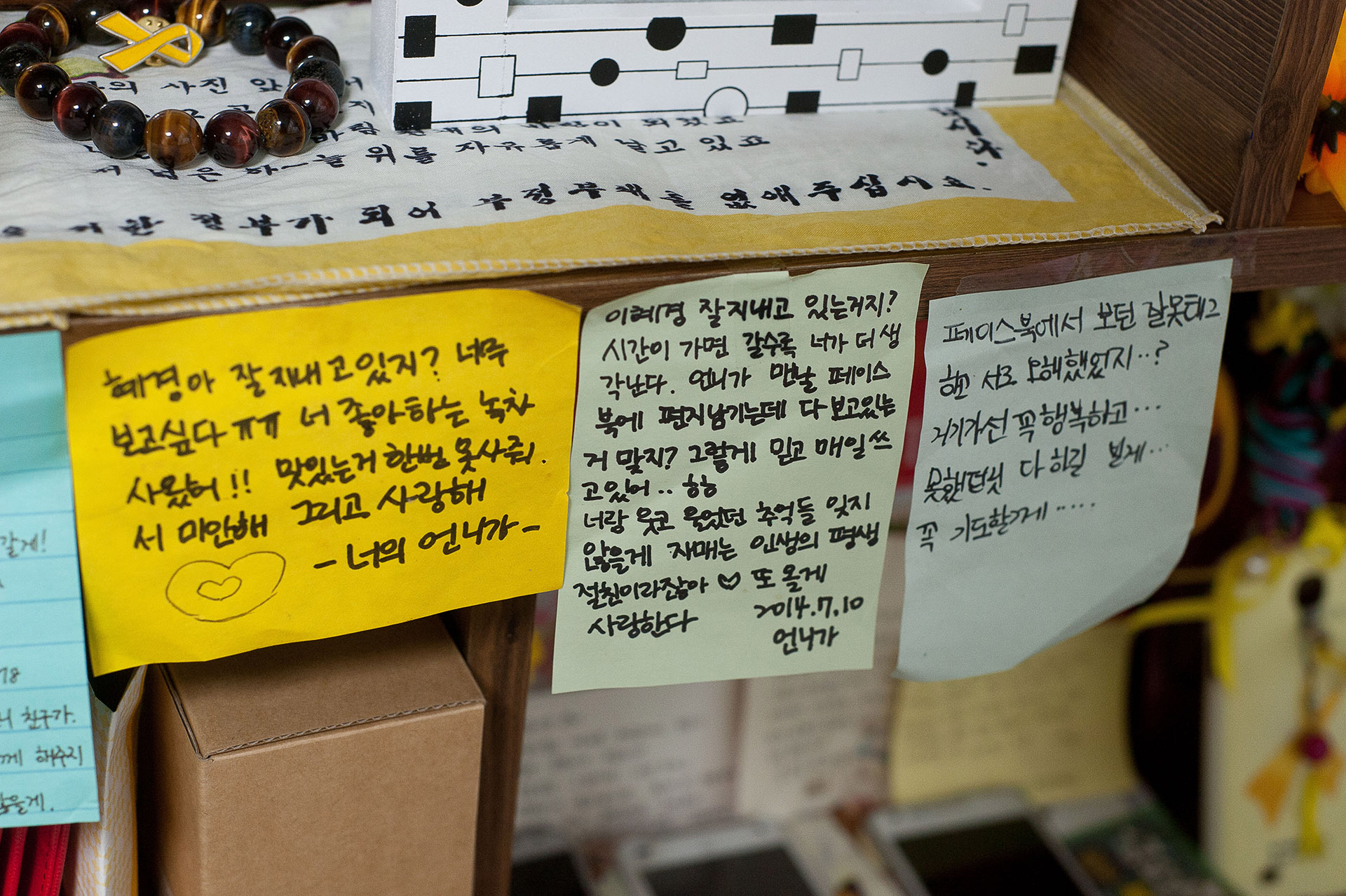

자매가 밤새 나눈 얘기들

혜경이는 대학생 언니와 친구처럼 지냈다. 언니 화장을 코치해주기도 했고, 오렌지색 매니큐어가 어울린다며 직접 손톱을 꾸며주기도 했다. 언니 수능날이 다가왔을 때는 친구들과 함께 몸통만큼 커다란 상자에 간식을 잔뜩 채워서 선물로 주기도 했다. 언니 수능이 끝날 시간에 맞춰 알람처럼 정확하게 울리던 메시지도 동생 혜경이의 것이었다. 자매는 좋아하는 음식이나 취향은 물론 연애 이야기 같은 비밀도 공유하는 사이좋은 친구였다. 언니는 그런 동생에게 더 잘해주지 못한 것이 늘 마음 한편에 남아 아프다. 포스트잇 몇백 장을 써도 다 적지 못할 만큼 길고 긴 수다를 밤새 나눌 수 있는 동생이 없다는 게 여전히 믿기지 않아, 꿈속에서 혜경이와 긴 대화를 나눈다. “하늘에서 지켜보고 있다”라는 동생의 말이 오래 머리에 맴돈다. 그리고 깊은 그리움을 한 글자씩 꾹꾹 눌러 적어본다. “혜경아. 잘 지내고 있지? 너무 보고 싶다. 너 좋아하는 녹차 사 왔어!! 맛있는 거 한번 못 사줘서 미안해. 그리고 사랑해.”

글송보림

사진김민호

사진촬영2015년 1월 28일