▲ 오세훈 서울시장이 11일 오전 서울시청 브리핑룸에서 열린 기후동행카드 도입시행 기자설명회에서 브리핑하고 있다. ⓒ 연합뉴스

기후동행카드에 '동행'이 없다. 실제 탄소 배출량이 가장 많은 수도권 지역 간의 이동에 대한 배려, 그리고 경기도와 인천광역시, 한국철도공사를 비롯한 유관기관과의 '동행'이 빠진 교통 패스에 우려도 크다.

서울특별시가 지난 11일 서울특별시의 시내 교통수단을 무제한을 이용할 수 있는 '기후동행카드'를 내놓았다. 6만 5천 원의 가격에 한 달 동안 이용할 수 있는 이 패스는 서울특별시 차적의 시내버스와 마을버스, 서울특별시 관내 전철역에서 출·도착하는 지하철과 서울특별시 공공자전거 '따릉이'를 무제한 이용할 수 있다.

내년 1월부터 다섯 달 동안 시범운영을 한다고는 하지만 의문점이 크다. 갑작스럽게 공개된 이 패스에는 유관기관과의 협의도 없었고, 시민들의 대중교통 비용 절감과 서울시 바깥을 오가는 광역 수요 흡수도 어렵다. 심지어 비용 절감 효과도 그리 크지 않다.

비용 절감 효과, 사실상 없는 수준

서울특별시는 기후동행카드를 내놓으면서 6만 5천 원의 가격을 강조했다. 독일이 전국 교통수요를 촉진하기 위해 만든 '9유로 티켓'의 후속작, '49유로(한화 약 7만 원) 티켓'보다도 저렴하다는 점 때문이다. 하지만 독일 전역의 일반열차를 이용할 수 있는 티켓과 '서울만' 갈 수 있는 티켓의 가격이 비슷한 것부터가 문제다.

서울특별시는 매달 6만 5천 원 이상의 대중교통 요금을 사용하는 시민이 95만 명 정도라고 집계했다. 서울 시민의 10%가 겨우 되는 수준이다. 그도 그럴 것이, 대중교통 비용이 인상되기는 했지만 평일에만 대중교통을 이용하는 시민의 기준으로 6만 5천 원을 지불하는 경우가 많지 않기 때문이다.

서울특별시 시내버스의 기본요금이 1500원이다. 이를 20일 남짓 되는 평일 동안 이용한다면 약 6만 원가량이 나온다. 주말에 대중교통을 추가로 이용한다면야 6만 5천 원을 초과할 수 있겠지만, 서울 바깥의 교외로의 나들이도 불가능한 티켓을 이용해 서울에만 갇혀있으라고 하기에는 무리이다.

반면 49유로 티켓, 정식 명칭 '독일 티켓'은 사용 지역이 자유롭다. 어느 도시에서나 광역전철 격인 'S반', 지하철, 트램과 버스의 이용이 가능하고, 심지어는 한국의 무궁화호에 비견할 수 있는 RE(Regionalexpress) 열차도 이용할 수 있다. 지역 제한도 없다. 프랑크푸르트에서 발권한 티켓을 함부르크에서도 쓸 수 있는 식이다.

당장 비용 절감이 필요하다면 기후동행카드보다 저렴한 정책이 이미 있다. 수도권 지하철의 정기권은 기본요금 기준으로 5만 5천 원에 한 달 60회까지 승하차가 가능하다. 주말 이동을 더욱 먼 거리로 간다 쳐도 승하차 횟수가 한 번 더 차감되는 선에서 그친다. 지하철 기준, 서울 바깥으로 나가면 내릴 수조차 없는 '기후동행카드'보다도 낫다.

특히 서울 지하철 정기권에는 이미 서울 바깥의 지하철을 이용하지 않는다면, 5만 5천 원 비용에서 서울 시내 구간을 모두 이용할 수 있는 '서울 전용 정기권'도 대안이다. 아무리 '기후동행카드'가 따릉이나 버스 등 부가적인 대중교통수단의 탑승까지 포함한다지만, 평소 지하철만을 이용한다면 굳이 살 이유가 없는 패스인 셈이다.

광역교통이 탄소 배출 더 많아 절실한데...

▲ 정작 이번 '서울동행카드'에는 경기도와 서울특별시, 인천광역시의 광역버스가 제외되었다. ⓒ 박장식

기후동행카드는 서울특별시가 독자적으로 진행하는 정책이다. 뒤집어 이야기하면 서울특별시와 연관이 깊은 관계기관은 서울시의 정책에 일방적으로 끌려가야 한다는 이야기이다. 실제로 기후동행카드가 발표된 직후 인천광역시와 경기도는 난색을 표했고, 한국철도공사는 '협의가 없었다'는 반응을 보였다.

기후동행카드에서는 '서울 바깥'이 의도적으로 빠졌다. 서울 바깥의 전철역에서는 이용이 불가능하고, 서울 바깥과 서울을 연결하는 신분당선은 서울 안에서도 이용이 불가능하다. 서울시내버스를 서울 바깥까지 타고 가는 것은 가능하지만, 그 반대는 불가능하다. 광역버스마저도 이용이 어렵다.

인천광역시와 경기도, 한국철도공사가 모두 공개적으로 난색을 표한 이유는 해당 정책이 긴 기간의 정책 고안 없이 갑작스럽게 나온 정책이기 때문이다. 오세훈 서울시장이 CBS 라디오 <김현정의 뉴스쇼>와 가진 인터뷰에 따르면, 해당 정책은 9월 7일 지자체와 처음 협의를 거쳤으며, 일주일 정도의 시간이 주어졌다고 밝혔다.

이 자체가 문제다. 당장 '기후동행카드'라는 이름의 취지를 살리려면 어떤 교통망에서 가장 많은 기후 위해가 발생하는지를 찾아야 하기 때문이다. 그 답은 국토교통부가 운영하는 '탄소공간지도'에 있다.

탄소공간지도가 찾은 서울특별시에서 가장 탄소가 많이 배출되는 지역은 어디일까. 바로 경인고속도로 시점부와 서부간선도로가 교차하는 영등포구 양평동3가 일대다. 양평동3가 일대의 지난해 온실가스 배출 총량은 7만 903tonCO2eq(이산화탄소환산톤). 명동 일대(약 6만 환산톤), 잠실역(약 4만 8천 환산톤)보다 높다.

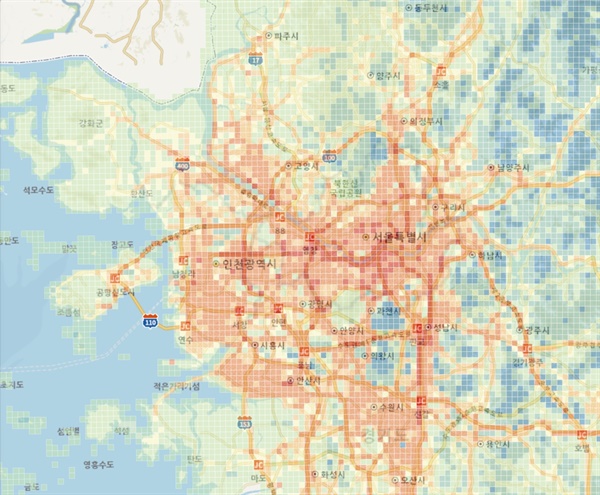

▲ 국토교통부 탄소공간지도의 수도권 모습. 경부고속도로, 수도권제1외곽순환고속도로 등 주요 고속도로 인근이 탄소 배출량이 많음을 의미하는 붉은색을 띠고 있다. ⓒ 국토교통부 탄소공간지도

경인고속도로는 서울과 부천, 인천 등을 잇는 주요 도로 노릇을 하고, 서부간선도로 역시 서울 서부와 광명·안양·안산·수원 등 수도권 남부를 잇는 주요 도로인데, 이 도로의 교차점이 서울에서 가장 높은 탄소 배출량을 기록했다는 것은 의미가 크다.

이외에도 탄소공간지도가 꼽는 이산화탄소 주요 배출 지대는 수도권 북부와 서울을 잇는 공간인 도봉산역 일대, 수도권제1순환고속도로 상일IC 일대다. 데이터가 주는 메시지는 명확하다. 서울과 바깥을 잇는 교통에서 많은 탄소가 발생한다는 것이다.

실제로 고속도로는 수도권 교통에서 탄소 배출이 많은 지대 중 하나다. 한국도로공사의 집계에 따르면 국내에서 가장 많은 시민이 이용하는 고속도로는 수도권제1순환고속도로이고, 경부고속도로는 국내에서 가장 많은 환경오염물질을 배출하는 고속도로이다. 탄소공간지도가 꼽는 '탄소배출지대' 역시 고속도로 노선을 따라간다.

특히 이들 고속도로의 탄소배출 집중은 이른바 '출퇴근 시간대 집중 정체 지역'을 따라간다. 정말 기후 문제의 개선이 필요하다면 서울 내에서의 해결이 아니라, 오랜 시간을 들이더라도 경기도·인천광역시·한국철도공사 등 주요 관계기관과의 협의를 통해 '완전한 패스'를 만들 필요성이 있었다는 의미이다.

최소한 협의가 길어진다면 서울교통공사가 운영하는 서울 지하철의 서울특별시 바깥 구간이나, 서울특별시 차적의 광역버스라도 이용할 수 있게끔 해야 했다. 그렇지만 '서울 바깥에서 서울 시내버스'조차 타지 못하게 만든 기후동행카드는, 정말 기후에 어떤 의미가 있을까.

예산 초과되면 어떻게 하나... 성급한 정책이 아쉽다

▲ '패스'보다도 저렴한 서울 정기권을 이용하는 시민의 비중도 사실 그리 높지 않다. 대중교통을 타는 시민들의 진짜 의견이 반영된 교통 관련 정책이 나오길 바란다. ⓒ 박장식

서울특별시는 내년 1월부터 5월까지 진행될 기후동행카드의 시범 운영에 750억 원의 예산을 부여했다. 문제는 이 예산을 초과할 경우다. 서울특별시는 만일 시민들의 기후동행카드에 대한 수요가 높아져 준비 예산을 초과할 경우, 서울특별시와 버스·지하철 운영기관이 반씩 부담한다는 방침을 밝혔다.

하지만 여기서 문제는 버스·지하철 운영기관이다. 서울특별시는 버스와 지하철 요금 인상분에서 부담하는 것이라고 밝혔지만, 이제야 갖은 반발을 무릅쓰고 요금을 올리고 있는 버스업계와 철도업계에서 이를 환영할 리 만무하다.

특히 서울시내버스는 준공영제를 채택하고 있어 운송수입을 시가 모두 걷고, 이에 따른 버스 대당 수익만을 나누어주는 방식이다. 자연스럽게 운송수입이 줄어들 수 있다는 우려가 나온다. 한 술 더 떠 서울교통공사는 연간 '조' 단위를 육박하는 영업손실을 기록하고 있어 돈 한 푼이 아쉽다.

예산이 초과할 때의 방침 역시 준비되지 않았고, 서울과 강력하게 연결된 지자체나 관계기관과의 협의도 이루어지지 않은 '기후동행카드'를 '동행'이라는 글씨를 넣고 바라볼 수 있을까. 좁게는 서울특별시 내에서, 넓게는 수도권 전체까지, 정말 '동행'이 완료되어야 필요한 정책이 너무 성급하다.

기후를 위할 수 있는 방법 중 시민의 교통비 부담을 잡을 수 있는 방법도 많다. 750억 원이면 기후를 위해서 서울 시내버스 10분의 1을 전기버스로 바꿀 수 있는 보조금을 부여할 수 있고, 750억 원은 국민의 교통비를 절감하고 있는 정책인 광역알뜰교통카드의 기예산인 약 290억 원의 2.5배를 넘는다.

과연 '기후동행카드'가 우리의 세금을, 그리고 '순망치한'의 교통 운영기관의 운영비를 깎아먹을 정도로 가치 있을까. 그 답이 조금은 더 빨리 나오길 바란다.