| '메이드 인 코리아(Made in Korea)'가 사라지고 있습니다. 대기업, 중소기업 할 것 없이 값싼 노동력을 찾아 중국으로, 동남아시아로 빠져나간 탓입니다. 한국 제조업은 이대로 끝나는 걸까요? <오마이뉴스>는 창간 14주년을 맞아 '메이드 인 코리아'의 새로운 가치를 만드는 현장과 강소기업들을 찾아갑니다. 먼저 '메이저 인 차이나' 시대, 위기에 처한 '메이드 인 코리아'의 현주소를 짚어봅니다 [편집자말] |

이 기사 한눈에

- 국내 제조업체들이 값싼 인건비를 찾아 해외 생산에 나섰다 중국, 동남아 등 인건비가 오르면서 새로운 활로 찾기에 나섰다.

중국산 조리기구와 중국산 식품으로 만든 아침밥을 먹고, 아이들은 중국산 TV를 보며 중국산 장난감을 갖고 논다. 그 사이 중국산 옷과 신발을 걸치고 출근한 아빠는 중국산 의자에 앉아 중국산 PC와 휴대폰으로 일을 한다.

7년 전 '메이드 인 차이나 없이 살아보기'란 책과 TV 프로그램이 화제가 됐다. 지난 2007년 한·미·일 3개국 평범한 가정에서 한 달 동안 중국산 제품 안 쓰기에 도전했지만 고난의 연속이었다. TV나 가전제품 사용은 물론, 커피 한 잔 마시기도 힘들었고 중국산이 아닌 우산이 없어 세탁소 비닐을 쓰고 다녀야 했다. 집안 물건 가운데 70~80%를 중국산이 차지한 현실에서 애초부터 무모한 도전이었다.

'세계의 공장' 중국산 제품에 밀려 '메이드 인 코리아'가 점점 사라지고 있다. 그사이 국내 제조업체들조차 값싼 인건비를 찾아 중국으로, 동남아시아로 생산 거점을 옮겼기 때문이다. 당장 한-미 FTA(자유무역협정)으로 의류나 전자제품 관세를 줄여봤자 정작 수출할 '한국산 제품'이 거의 남아있지 않은 현실이다.

그 많던 '메이드 인 코리아'는 다 어디로 갔나

큰사진보기

|

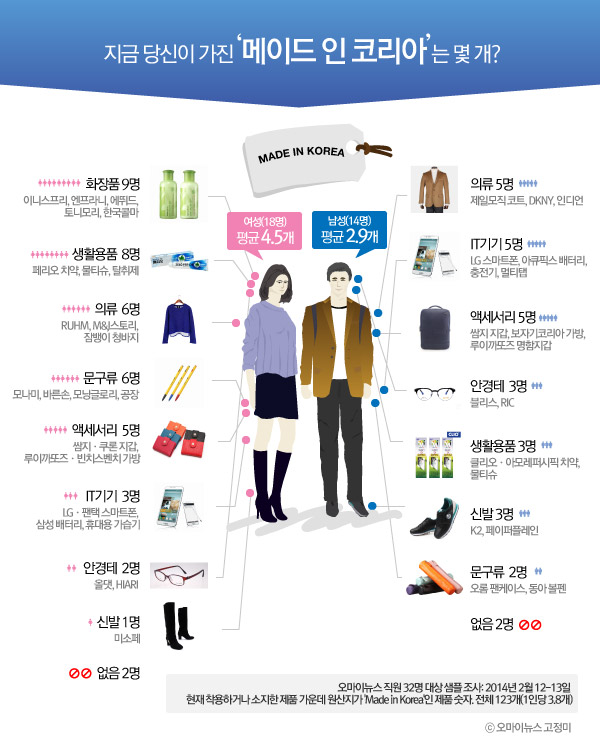

| ▲ 당신이 갖고 있는 '메이드 인 코리아'는? 오마이뉴스 직원 32명 대상으로 2월 12, 13일 현재 소지하고 있는 한국산 제품을 조사한 결과 평균 3.8개를 갖고 있는 것으로 나타났다. 한국산 제품이 단 1개도 없는 사람도 4명이었고, 2개 이하인 사람이 전체 절반(16명)을 차지했다. 한국산이 많았던 제품은 의류(11명)와 가방, 지갑 같은 액세서리류(10명), 치약, 물티슈 같은 생활용품류(11명)였다. 여성은 화장품(18명 가운데 9명), 남성은 스마트폰, 휴대용 배터리 같은 IT 기기(14명 가운데 5명) 비중이 상대적으로 높았다 |

| ⓒ 고정미 |

관련사진보기 |

지난 7년 사이 '메이드 인 코리아'는 어디로 사라진 걸까? 우선 젊은 직장인들이 한국산 제품을 얼마나 쓰고 있는지 조사해 봤다. <오마이뉴스> 직원 32명을 대상으로 지난 2월 12, 13일 이틀 동안 원산지가 한국인 소지품 숫자를 조사했더니 1인당 4개 정도(3.8개)에 그쳤다.

몸에 걸친 옷부터 신발, 액세서리와 가방에 든 소지품까지 모두 뒤졌지만 한국산 제품이 단 1개도 없는 사람이 4명이었고, 2개 이하인 사람이 전체 절반(16명)을 차지했다. 많은 이들이 중국 등 외산 제품을 주로 쓰고 있다는 의미였다. 부가가치가 높은 편인 소지품이 이정도니 일터나 가정에서 쓰는 값싼 일상용품들은 굳이 따져볼 필요도 없었다. 말 그대로 '한국산' 없인 살아도 '중국산' 없으면 못 사는 시대인 셈이다.

그나마 한국산이 많았던 제품은 의류(11명)와 가방, 지갑 같은 액세서리류(10명), 치약, 물티슈 같은 생활용품류(11명)였다. 여성은 화장품(18명 가운데 9명), 남성은 스마트폰, 휴대용 배터리 같은 IT 기기(14명 가운데 5명) 비중이 상대적으로 높았다. 대부분 국내 브랜드였지만 간혹 DKNY나 루이까또즈처럼 국내에서 만든 외국 브랜드도 섞여 있었다.

특정 회사 직장인들로 한정해 대표성은 없지만, 평소 제품 원산지에 대한 무관심도 엿볼 수 있었다. 삼성, LG 등 한국 브랜드인데도 원산지가 외국인 걸 확인한 직원들은 "한국산이 너무 없어 놀랐다"는 반응을 보인 반면 화장품을 많이 갖고 다니는 여성들은 "한국산이 의외로 많다"는 상반된 반응을 나타냈다.

마산서 만든 노키아폰-텐진서 만든 삼성폰... 진짜 '한국산'은?1970~80년대처럼 '국산품 애용'이 미덕이던 시대도 끝났다. 실제 삼성, LG, 현대자동차처럼 한국을 대표하는 브랜드 제품도 뜯어보면 '중국산'인 경우가 태반이다. 특히 삼성전자는 휴대폰 10대 가운데 9대는 외국에서 만들고 있고, 일손이 많이 필요한 의류나 신발을 만드는 중소기업들도 생산 라인을 대부분 중국, 동남아 등으로 옮겼다.

큰사진보기

|

| ▲ 노키아는 1984년부터 한국 마산 자유무역지역 공장에서 휴대폰을 생산해 왔고 삼성전자는 휴대폰 90% 이상을 중국, 베트남 등 해외에서 생산하고 있다. |

| ⓒ 노키아·삼성전자 |

관련사진보기 |

한때 세계 휴대폰 시장을 놓고 삼성, LG와 경쟁을 벌였던 핀란드 기업 노키아가 한국에서 휴대폰을 만들어왔다는 사실은 아이러니다. 지난 1984년 경남 창원 마산자유무역지역에 들어선 국내생산법인 '노키아TMC'는 2008년 한때 매출이 4조 5천억 원에 달했고 직원 수도 1300명이 넘었다. 이후 스마트폰 경쟁에서 삼성-애플에 밀리면서 내리막길을 타면서 한때 50억 달러에 이르던 수출액도 지난해 15억 달러로 줄었지만 여전히 공장을 유지하고 있다.

그 사이 삼성 휴대폰의 국내 생산 비중은 급속히 줄었다. 2006년까지만 해도 경북 구미 공장에서 만드는 휴대폰 비중이 65%에 달했지만, 이후 중국, 베트남 등 외국 생산 라인을 계속 늘리면서 2008년 35%로 반 토막 났고 지금은 10%를 밑돌고 있다.

이쯤 되면 마산서 만든 노키아 휴대폰과 중국 텐진이나 베트남 공장에서 만든 삼성 스마트폰 가운데 어떤 게 진짜 '한국산'인지 헷갈릴 정도다.

'메이드 인 코리아'보다 '코리안 메이드'로?이 때문에 한국무역협회와 대한상공회의소 등 경제단체에선 원산지 개념의 '메이드 인 코리아' 대신 제품 기획과 생산 주체를 강조한 '코리안 메이드(Korean Made)'를 대안으로 제시했다.

한국무역협회 국제무역연구원은 지난해 7월 발표한 '한국무역, 이제는 소프트파워다'란 보고서에서 "주력 수출 품목의 해외 생산 비중 확대 등 여건 변화로 '메이드 인 코리아' 이미지를 고수하는 것이 효과적인지 의문"이라면서 "'어디에서 생산된 제품'이라는 개념보다는 '기획․개발자의 창의성과 아이디어가 담긴 제품'이라는 측면에 주안점"을 둬야 한다며 '코리안 메이드' 개념을 제시했다. 이 경우 중국이나 베트남에서 만든 삼성전자 제품들까지 '코리안 메이드'에 포함할 수 있다.

실제 애플도 중국 폭스콘에서 생산하는 자사 제품에 'Made in China' 대신 'Designed by Apple in California, Assembled in China(미국 캘리포니아에 있는 애플에서 디자인했고 중국에서 조립)'라고 표시해, '원산지' 개념보다 제품 기획과 디자인 주체를 강조하고 있다.

하지만 '코리아 디스카운트' 개념이 여전히 살아있는 외국에서 '코리안 메이드'가 얼마나 효과를 발휘할 지는 의문이다. 같은 제품이라도 미국, 일본, 유럽 등 선진국에서 만든 제품에 비해 한국산 제품의 상대적 가치(인지 가격)는 여전히 70%대에 머물고 있기 때문이다.

국제무역연구원이 지난해 10월 국내외 거주 외국인 1160명을 대상으로 조사한 결과에서도 한중일 3국 가운데 가장 좋은 품질이 연상되는 국가로 43.1%가 일본을 꼽은 반면 한국은 21.8%에 그쳤다. 중국(9.4%)에 비해선 두 배 앞서긴 했지만 제품 이미지가 일본 등 선진국에 미치지 못하는 현실을 보여준다.

지난 1월 초 캄보디아에서 기본급 인상을 둘러싸고 발생한 노동자 유혈 사태 역시 '메이드 인 코리아'의 현주소를 역설적으로 보여준다. 노키아, 나이키 같은 다국적 기업이 1970~80년대 한국을 찾았듯, 한국 봉제 업체들도 값싼 인건비 때문에 중국이나 동남아시아를 찾았다 인건비 상승이란 벽에 부딪힌 것이다.

이 때문에 다시 국내로 '유턴'하거나 OEM(주문자상표 부착 생산) 방식에서 벗어나 자체 브랜드나 고부가가치 제품을 만들려는 시도가 계속되고 있다.

일찌감치 '제조업 공동화' 현상을 겪은 미국과 같은 선진국에서도 디지털 기술을 바탕으로 '제조업 혁명'을 모색하고 있다. 미국 IT 잡지 <와이어드> 편집장을 지낸 크리스 앤더슨은 지난 2012년 <메이커스>란 책에서 다국적 기업의 대량 생산에 맞설 대안으로 '3D 프린터' 등 디지털 제작 기술을 활용한 '맞춤형 제조업'을 제시했다.

한국도 예외는 아니다. '메이드 인 코리아'든, '코리안 메이드'든 예전처럼 값싼 인건비에 기댄 대량 생산 제품으로 승산이 없다. 'IT 강국'을 자임해온 한국 제조업 역시 디지털 기술을 바탕으로 고부가가치, 고품질 제품 생산에 나설 시점이 된 것이다.