큰사진보기

|

| ▲ 박근헤 정부의 국정비전 대한민국 국민의 한사람으로 맞춤형복지, 창의교육, 안전한 사회구형 등을 통해 국민행복시대가 열려 국민들이 정말 행복해졌으면 좋겠다.(출처 : www.korea.kr 공감코리아, 위클리 공감) |

| ⓒ 문화체육관광부 |

관련사진보기 |

"약속된 시간이 왔어요. 그대 앞에 있어요.두려움에 울고 있지만 눈물을 닦아 주었어요. 그대 내 손 잡았죠. 일어날 거야, 함께해 준 그대에게 행복을..."1997년 HOT 그룹이 발표한 '행복'이라는 노래 가사 일부분이다. 나는 요즘 '행복'이라는 단어를 이 노래가 불러질 때보다 더 많이 듣고 보고 있다. '행복'이라는 말은 들으면 입가에 미소가 지고, 행복했던 순간들을 떠올리기도 하고, 어떻게 하면 행복해 질 수 있을까하는 고민도 하게 되는 참 묘한 단어다. 그런데 요즘 이 단어의 쓰임새가 다양하다. 국민행복기금, 국민행복연금, 행복주택 등 조금은 어색한 단어들과 함께 쓰인다.

국민이 행복하지 못한 대한민국새 정부는 국정 비전을 '국민행복, 희망의 새 시대'로 하고 주요 국정의 목표를 제시하고 있다. 박근혜 대통령의 취임사에서 가장 많이 등장한 단어가 '국민'이었고, 그 다음이 '행복'이었다. 창조경제와 경제민주화, 복지와 교육, 문화와 안보 모두 앞뒤에 '행복'이란 단어가 수식어로 붙어 다녔다. 이렇게 단어마다 '행복'을 붙여 강조해야 할 정도다. 한편으로 생각해보면 굳이 '행복'을 강조해야하는 상황에 처한 우리는 행복하지 못한 것 같다.

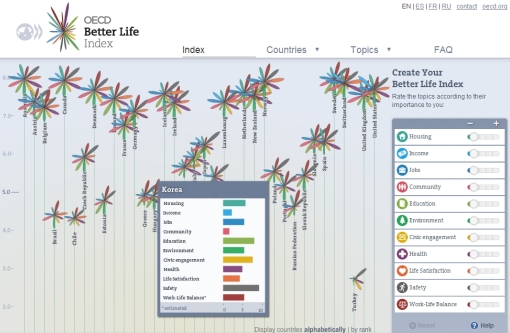

지난달 28일 경제협력개발기구(OECD)가 국가별 삶의 질을 '행복지수(BLI: Better Life Index)'로 환산한 결과를 발표했다. 대한민국의 행복지수는 36개국 가운데 27위로 지난해보다 3계단 하락했다. 각 영역이 모두 같은 가중치를 가진다고 했을 때, 한국은 평균 5.35점이고 전체 국가들의 평균은 6.28점이었다. 호주가 3년 연속 1위 자리를 차지하였고, 스웨덴, 캐나다, 노르웨이, 스위스, 미국, 덴마크, 네덜란드, 아이슬란드, 영국 등이 10위권에 들었다. 일본은 21위, 꼴찌는 터키였다.

나중에 박근혜 대통령의 국정비전인 '국민행복, 희망의 새 시대'에 대한 평가 기준으로 이번에 발표된 경제협력개발기구(OECD)의 '행복지수'가 어떻게 변화했는지 살펴보는 것도 재미있을 것이다.

'국민행복' 위한 공약가계부 134조 8천억 재원 필요정부는 지난달 31일, 정홍원 국무총리 주재로 국가정책조정회의를 개최하고 134조8천억 원 규모의 '박근혜 정부 국정과제 이행을 위한 재정지원 실천계획(공약가계부)'을 발표했다. 국정과제 이행을 위해 경제부흥에 33조9천억 원(25%), 국민행복에 79조3천억 원(59%), 문화융성에 6조7천억 원(5%), 평화통일 기반구축에 17조6천억 원(13%)으로 짜여 있다. 국민행복을 위한 복지예산에 가장 많은 재원을 할당하였다.

국민들은 세금을 더 걷어 복지를 확대하는 데는 동의하지 않는다. 즉, 대다수 국민들은 공짜복지를 선호한다. 결국, 증세를 통해 복지한다면 국민들은 그것을 복지로 받아들이지 않을 것이다. 그런 이유로 박근혜 대통령은 5년 내에는 증세 없이 세출구조 조정, 지하경제 양성화 등을 통해 재원을 마련하겠다고 하는 것이다. 이것은 임기 5년 동안은 가능할 수도 있겠지만, 그 이후에는 복지재원의 고갈로 증세 없이 버티기 어려울 것이다. 그럼 5년 후 다음 정부에서는 복지혜택을 없앨 것인가?

박근혜 대통령의 약속 지키기 이미지를 위해 임기 5년만 복지정책을 펼친다면 후손에게 기억되고 존경받는 대통령이 되기 어려울 것이다. 물론, 5년만 하려고 국민행복을 국정비전으로 국민복지시대를 만들지는 않을 것이다. 다만, 복지국가의 사회적 기초도 잘 다져지지 않은 상태에서 소비성 복지정책에만 집중하는 것은 국민에게 잘못된 복지개념을 심어줄 수 있다는 것이다. 새 정부의 5년을 넘어 50년 후에도 지속가능한 복지의 기반을 닦기 위해서는 단순한 복지정책보다는 복지사회로 가는 사회구조시스템의 구축에 더 많은 신경을 써야 한다.

'행복'은 주관적 만족감이다최현석은 <인간의 모든 감정>에서 행복에 대한 가장 인기 있는 정의는 '주관적 안녕감(subjective well-being)'이라고 했다. '안녕(安寧)'이란 평안하다는 의미인데, 즐거움이라기보다는 오히려 특별한 사건이 없는 편안한 상태를 의미한다. 여기에는 직장, 건강, 가족 등 다양한 분야에서 자기 삶에 대한 만족도가 중요하다.

행복의 기준은 사람에 따라 다르다. 즐거운 순간순간이 반복되는 것을 행복이라고 생각하는 쾌락주의자의 행복도 있고, 자신이 정한 목표를 달성할 때의 성취감을 행복이라고 여기는 사람도 있고, 가족이 잘 지내는 것에 만족하는 행복도 있고, 좋은 일이나 나쁜 일이 있더라도 평정심을 잃지 않는 것을 행복이라고 생각하는 사람도 있다. 어쨌든 행복은 정량적인 기준으로 말하기 힘든 주관적인 만족감이다.

'행복'의 정의가 이렇게 주관적인데 국정 비전으로 내세운 '국민행복, 희망의 새 시대'에서 '국민행복'은 누구 혹은 무엇을 기준으로 한 행복인지 궁금하다. 하지만 대한민국 국민의 한사람으로 맞춤형복지, 창의교육, 안전한 사회구현 등을 통해 국민행복시대가 열려 국민이 정말 행복해졌으면 좋겠다.

국민복지시대가 오면 과연 국민이 행복해질까? 앞에서 언급한 경제협력개발기구(OECD)의 '행복지수'처럼 우리국민은 스스로 행복하지 못하다고 생각하고 있을까? 대한민국 국민이 생각하는 '행복'에 대한 정확한 통계는 없지만 <힐링캠프>와 같은 예능프로그램이 인기를 얻고, <아프니까 청춘이다>, <멈추면 비로소 보이는 것들>, <꾸뻬 씨의 행복 여행>이라는 책들이 베스트셀러가 되는 것을 보면 분명 우리들은 행복보다는 뭔가 치유해야 할 것이 있다는 반증이 아닐까하는 생각해 본다.

큰사진보기

|

| ▲ 2013 OECD Better Life Index 경제협력개발기구(OECD)가 국가별 삶의 질을 '행복지수(BLI: Better Life Index)'로 환산한 결과를 보면 대한민국은 34개 회원국 및 브라질과 러시아를 포함한 36개국 가운데 27위로 나타났다.(출처 : http://www.oecdbetterlifeindex.or 화면캡쳐) |

| ⓒ OECD |

관련사진보기 |

행복은 주관적 만족감이라고 했다. 국민이 만족하면 그것이 곧 '국민행복'인 것이다. 상식이 통하고 도덕이 살아 있고, 정의가 바탕이 되는 사회는 국민이 행복하다. 정직하고 성실한 국민들이 억울함을 느끼지 않는다면, 국민의 행복은 자연스럽게 올라갈 것이다. 즉, 정의롭고, 노력하고 성실한 사람들이 성공하는, 상식이 통하는 사회를 만드는 것이 복지공약을 지키는 것보다 더 우선적으로 해야 할 일인 것이다. 이런 사회 기틀 속에서 복지정책을 펼친다면 좀 더 성숙한 복지국가를 구현할 수 있을 것이다.

<꾸뻬 씨의 행복 여행>에서 "행복은 먼 훗날 달성해야 할 목표가 아니다. 지금 이 순간 나와 함께 존재하는 것이다. 모든 생각을 멈추고 세상의 아름다움을 바라보는 시간을 갖는 것, 그것이 진정한 행복이다"라고 했다.

국민행복도 5년 후 달성해야 할 목표가 아니다. 지금 이 순간에도 '국민행복'은 우리 곁에 존재한다. 다만 국민들은 부도덕하고 정의롭지 못한 사회에 지쳐서 느끼고 있지 못할 뿐이다. 공약 이행을 위한 복지정책에 집중하기보다는 대한민국 국민으로 사는 것이 즐겁고, 아름답게 바라 볼 수 있도록 하는 정의롭고 바른사회를 만드는 것이 '국민행복시대'로 가는 또 다른 길일 것이다.