큰사진보기

|

| ▲ 5월 2일자 <중앙일보> 보도 내용(중앙일보 누리집 갈무리). |

| ⓒ 중앙일보 | 관련사진보기 |

"왜 이런 보고서가 나오고 또 기사로 다뤄지는지 모르겠네요."수화기 속 부산 억양에는 의아함이 묻어났다. 중소기업 연구로 잘 알려진 경제학자 홍장표 부경대 교수는 "지금은 대기업에 비해 중소기업 성장이 더딘 것이 확실하다"고 말했다. 지난 2일 아침 <중앙일보>에 실린 기사

'KDI "대기업만 잘돼 양극화? 동반성장 전제 틀렸다" 를 보고 나서다. 김상조 한성대 교수도 해당 보고서를 읽고 "1990년대 이후 중소기업의 영세화와 양극화의 추이를 확인하는데는 아무 어려움이 없다"고 잘라 말했다.

KDI·<중앙일보> "기업 양극화 대기업 탓 아니다"대기업과 중소기업 사이의 성장 격차가 경제 발전에 걸림돌이 되고 있다는 사실은 이명박 정부들어 '상식'에 가깝다. 이런 사회적 분위기 때문에 2010년 이후 동반성장과 공생발전은 국정 기조로 승격됐다. 2010년 12월에는 대기업과 중소기업 간의 갈등을 논의하고 해결하기 위한 동반성장 위원회가 발족되기도 했다. 대기업만 성장할 것이 아니라 중소기업도 함께 성장해야 한다는 취지다.

김주훈 KDI 선임연구위원이 만든 '대기업과 중소기업 간 양극화에 관한 해석' 보고서와 이를 토대로 쓴 <중앙일보> 기사는 이러한 상식을 정면으로 반박한다. 한 마디로 '대기업만 잘 되고 있어 양극화가 발생했다'는 사람들의 인식이 잘못되었다는 것이다.

보고서는 1990년부터 2009년까지를 각각 10년씩 쪼개서 연평균 출하액 증가율과 부가가치 증가율을 살피고 해당 부문에서 대기업 성장률이 중소기업에 뒤쳐진다고 분석했다. 김 연구위원은 보고서에서 "양극화의 진원지는 대기업의 고용제한"이라며 "대기업의 경제적 성과가 우월할 것이라는 단정에서 도입된 각종 규제는 재검토되어야 할 것"이라고 밝혔다.

"보고서에 첨부된 자료가 이미 결론을 부정하고 있어"김 연구위원의 보고서와 <중앙일보> 기사에 대해 홍 교수는 "보고서 자체가 워낙 간단하고 신문에 대대적으로 보도될 내용이 전혀 아니다"라고 입을 열었다. 홍 교수는 "이 보고서가 말하는 것은 크게 두 가지로, 하나는 '대기업만 잘되고 있어 양극화가 발생했다'는 명제에 대한 검증, 다른 하나는 '양극화의 진원지는 대기업의 고용제한'"이라고 설명했다.

큰사진보기

|

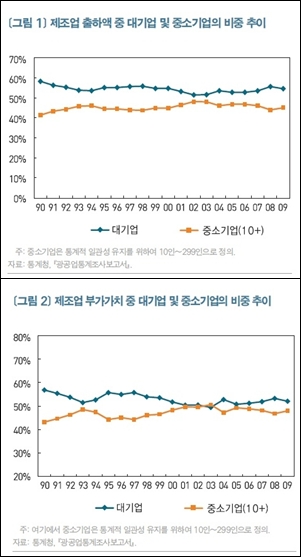

| ▲ 김주훈 KDI 선임연구원의 '대기업과 중소기업 간 양극화에 관한 해석' 보고서에 첨부된 '대기업과 중소기업 제조업 출하 비중 추이', '대기업과 중소기업 부가가치 비중 추이' 그래프. |

| ⓒ KDI | 관련사진보기 |

홍 교수는 "'대기업만 잘 되고 있어 양극화가 발생했다'는 핵심적인 명제는 보고서 안에 첨부된 자료가 스스로 부인하고 있다"고 말했다. 그림 1과 2는 김 연구위원의 보고서에 첨부된 그래프로 각각 대기업과 중소기업 제조업 출하 비중 추이와 부가가치 비중 추이를 나타내고 있다.

홍 교수는 "그림을 보면 두 개의 그래프 모두 점점 격차가 줄어들다가 2003년을 기점으로 다시 간격이 점점 벌어지고 있음을 확인할 수 있다"며 "통상 학자들이 대기업이 잘 되고 중소기업이 안 되서 양극화가 발생한다고 하는 것은 바로 이것을 말하는 것"이라고 설명했다.

동반성장위원회의 설립 취지처럼 2003년 이후 계속 대기업과 성장율 격차가 벌어진 이 풍경이 바로 한국의 현주소라는 얘기다. 중앙일보는 보도된 기사에서 이 그림을 인용하지 않았다.

홍 교수는 "두 번째로 '양극화의 진원지는 대기업의 고용제한'이라는 명제는 이 보고서에 쓰인 자료로는 알 수 있는 것이 아니다"라고 말했다.

그는 "해당 챕터에 인용된 자료로 알 수 있는 것은 IMF이후 대기업과 중소기업간 생산성 격차에 비해 임금 격차가 더 벌어졌다는 사실뿐"이라고 설명했다.

삼성전자·현대차 협력업체보다 이익률 2배 높아김상조 교수는 보고서의 가장 큰 문제점으로 대기업과 중소기업의 분류 기준이 현실적이지 않다는 점을 지적했다. 김 교수는 "우리가 통상 양극화의 주범으로 생각하는 대기업은 종업원 수 300인 이상, 또는 500인 이상의 기업이 아니다"라며 "삼성전자와 현대자동차 모두 종업원 수가 약 6만 명"이라고 설명했다.

김 교수는 "소수의 거대기업 혹은 거대 재벌계열사가 시장 지배능력을 남용하면서 발생하는 것이 양극화 문제"라며 "이를 300인 기준으로 나눈 대-중소기업 통계로 확인한다는 것 자체가 말이 안 된다는 얘기"라고 꼬집었다.

그는 "현대자동차의 지난 10년 평균 영업이익률이 6.80%인데 현대차에 직접적으로 부품 주문을 받는 중소기업 즉, 1차 협력업체들의 10년간 평균 이익률은 3.39%"라고 설명했다. 거대 대기업에 비해 중소기업인 1차 협력업체들은 절반 정도의 이익을 보는 셈이다. 삼성전자 역시 같은 방법으로 계산했을 때 영업이익률은 13.40%, 1차 협력업체들의 이익률은 6.71%에 그친다. 김 교수는 "1차 협력업체들이 이 정도고 2차, 3차 협력업체들의 이익률은 더 낮다"고 말했다.

김 교수는 "이번 보고서는 대기업이 생산과 부가가치는 늘리면서 고용은 줄였다고 했는데 그 비결이 바로 불공정 하도급 거래를 통한 위탁 생산"이라고 말했다. 그는 "보고서가 대기업과 중소기업을 간접적으로 지배하는 불공정 하도급거래가 중소기업의 노동자, 특히 비정규직 노동자의 근로조건을 압박하는 요인이라는 것에 대해서는 침묵하고 있다"고 비판했다.