큰사진보기

|

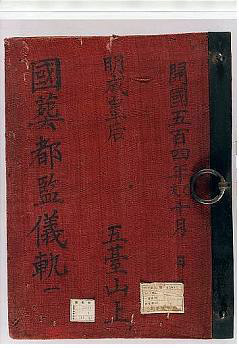

| ▲ 명성황후국장도감 일본 궁내청 서능부 도서관이 소장하고 있는 조선왕실의궤 가운데 명성황후국장도감. |

| ⓒ 송영한 |

관련사진보기 |

2006년 설날, 그 전해에 친일파 재산환수운동과 삼성 리움박물관으로부터 현등사 사리구 반환운동을 하면서 알게 된 봉선사 혜문스님(문화재 제자리 찾기 사무총장)과 마주 앉아 새해 인사를 나누고 있던 나는 스님으로부터 귀가 번쩍 뜨이는 말을 들었다.

일제 강점기에 약탈된 유네스코 지정 세계기록문화유산인 <조선왕조실록>이 도쿄대학 도서관에 소장돼 있다는 말이었다. 그러면서 스님은 "정부가 관심을 보이지 않는 만큼 민간단체를 구성해 환수운동에 나서야 할 것"이라며 "힘을 합쳐 실록을 환수해 민족정기를 지키자"는 제안을 했고, 나는 힘을 보태겠다고 흔쾌히 약속했다.

그해 3월 3일 '조선왕조실록환수위원회'가 정식 출범하고 도쿄대학과 세 차례 협상을 벌인 끝에 드디어 그해 5월 31일 도쿄대의 항복을 받아내고 말았다.

그러나 석 달이 채 안 돼 도쿄대가 항복하기까지는 말 못할 어려움이 많았다.

많은 사람들은 <실록> 환수를 주장하는 환수위원들이 제정신이 아니라고 봤을 뿐 아니라 심지어 문화재청의 어떤 관리로부터 "국제조약(한일문화재협정)으로 문화재 청구권을 포기했는데 그게 돌아오겠어요?" 하는 비아냥거림을 듣기도 했다.

도쿄대도서관에 46책의 실록이 있다고 문화재청에서 확인한 사항도 회담과정에서 실은 47책이었음이 밝혀졌으며, 실록을 선의취득(善意取得, 절도 또는 도굴 등 부정한 방법으로 유통된 문화재라는 사실을 모른 채 취득)했다고 우기는 도쿄대 측에 "당신네 나라는 국가기록물을 사고팔고 기증하는 나라냐"고 일갈하며 선의취득 논리를 깨부순 것도 환수위였다.

환수위가 "도쿄대를 법정에 세우겠다"고 통보하자 도쿄대는 "실록을 서울대에 기증하겠다"는 선심성 결정을 하기에 이르렀고, 그동안 실록 환수를 위해 한 일이 없던 서울대는 "감사하다"는 말 한마디로 자기 유산을 자기가 기증받는 오류를 범하고 말았다(참고로 실록을 기증받은 서울대가 처음 한 일은 소유를 확인하는 규장각 도장을 찍은 일이었고 이제껏 실록에 도장을 찍은 것은 도쿄제국대학과 서울대 규장각밖에 없음을 밝혀 둔다.)

민간단체가 자비를 들여 환수에 매진할 때 아무 관심이 없었던 정부는 실록이 돌아오자 관리권을 행사하기 바빴고, 역시 무관심했던 거대 언론들은 이구동성으로 '실록을 돌려준 도쿄대의 양식(?)에 감사한다'는 사설을 싣는 등 종살이 근성을 드러냈다. 일부 TV 예능프로그램들도 자신들의 공인 양 떠들어댔다.

이처럼 떳떳하게 돌아오지 못한 실록을 바라보며 환수위원들은 "약탈문화재를 정당하게 반환받지 못하고 기증받은 것은 실록을 기록한 사관의 정신은 되찾지 못하고 종이와 먹물만 돌아온 꼴"이라며 탄식했다.

<조선왕조실록> 반환의 숨은 역사그 후 실록환수위는 궁내청에 있는 의궤를 환수한다는 목표로 발전적 해체를 하고 다시 '조선왕실의궤환수위원회'를 결성해 지금까지 환수를 위해 노력하고 있다.

그동안 '조선왕실의궤환수위원회'는 간사인 혜문스님을 중심으로 의궤환수를 위해 궁내청 도서관에서 명성황후 국장도감 등 72종의 의궤를 직접 열람하고, 일본 국회를 방문해 외무차관을 면담하는 등 십여 차례 일본을 방문하며 동분서주했다.

또 프랑스 유네스코를 직접 방문하는 등 다양한 노력을 기울여왔으며, 특히 이 문제가 민족 공동의 문제임을 인식하고 그동안 수차례 북한 당국과 회담한 끝에 2008년 8월 평양에서 의궤환수를 위해 공동노력을 하기로 합의했다.

그러나 <조선왕조실록>의 경우 2006년 도쿄대학이 법인화돼 자산 처리 문제를 법인이 비교적 쉽게 결정할 수 있었던 것에 비해, 의궤는 일본의 국유재산으로 되어 있어 양국 정부가 합의하고 국회의 동의를 얻어야 한다는 것이 가장 큰 걸림돌이었다.

이에 환수위가 1991년 한일정상회담의 결정 사항으로 영친왕비의 대례복이 돌아온 사례를 들어 꾸준히 일본 측을 설득한 결과, 이 문제는 양국 외무장관 회담의 의제로까지 채택되었다. 그리고 2008년 4월 이명박 대통령 당선 뒤 첫 한일정상회담에서 환수가 결정되기를 바랐으나 현 정부의 '과거를 묻지 마세요' 정책에 떠밀려 이제까지 진척되지 않고 있는 상태다.

또한 최근에는 일본 궁내청이 의궤 외에도 38종 375책(冊)의 제실도서를 소장하고 있는 것으로 밝혀져 더욱 문제가 복잡해지고 있다.

사실 이 모든 책임은 1965년 한일협정 당시 "국유문화재는 반환키로 한다"는 원칙에도 불구하고 일본이 '독립축하금'이라고 칭한 청구권 자금에 눈이 멀어 우리 문화재가 어디에 어떻게 있는지도 모른 채, 구한말 우체부가 신던 짚신과 우체국 막도장과 간판까지 문화재로 쳐서 1432점을 환수했다며 나머지는 서둘러 청구권을 포기해 버린 박정희 정권에 원죄가 있다(

<오마이뉴스> 2006년 2월 14일자 보도 '짚신이 자랑스런 우리 문화재?').

'경술강제병합' 100년이 되는 해인 올해에는 어떤 일이 있더라도 궁내청 소장 조선왕실의궤를 환수해야 한다. 정부는 과거를 묻지 않는 것이 양국 관계를 위한 것이라는 판단을 거두고, 과거의 잘못된 일들을 바로잡는 것만이 진정으로 대등한 선린우호관계에 도움이 된다는 사실을 직시해 당당하게 일본 정부에 반환을 요구해야 한다.

만일 정부가 이 중요한 시기를 놓친다면, 향후에 전개될 '조일수교회담'에서 북한 측이 이 유물들에 대한 청구권을 행사할지도 모를 일이다. 유네스코가 1970년 제16차 유네스코 총회에서 채택한 '문화재의 불법 반·출입 및 소유권 양도의 금지와 예방수단에 관한 협약'의 '외국 군대에 의한 일국의 점령으로부터 직접적으로 또는 간접적으로 발생하는 강제적인 문화재의 반출과 소유권의 양도는 불법으로 간주된다'는 규정과, 국교정상화 과정에서 "국유문화재는 원칙적으로 반환한다"는 관례에 비춰볼 때 그 가능성이 크다 하겠다.

고종이 진정 바라는 건 덕수궁 복원 이전에 의궤를 환수하는 것 아닐까?그동안 정부는 프랑스의 외규장각 도서에 대해서는 나름대로 외교적인 경로를 통해 반환을 요구해 왔으나, 일본이 소유한 문화재에 대해서는 한일협정에 가위눌려 목소리를 제대로 내지 못한 것이 사실이다.

그러나 영친왕비 대례복과 <조선왕조실록> 환수에서 보듯이 관심을 가지고 일관성 있게 노력한다면 불가능한 일도 아니다.

일본 궁내청 소장 조선왕조의궤 가운데는 세계에서 제일 슬픈 황후의 장례 기록인 '명성황후국장도감'이 있다. 일제가 칼로 난자해 살해하고 알몸검사까지 한 뒤 불살라 버린 명성황후는 살해된 지 2년여 만에야 복권돼 시신 없는 국장을 치르게 되었지만, 이제 그 장례기록조차 일본이 소유하고 있다는 사실에 민족적 수치심을 금할 길 없다.

최근 정부는 고종 황제를 기린다면서 덕수궁 복원을 천명하고 나섰다. 그러나 지하의 고종 황제가 진정 보고 싶어 하는 것은 말끔하게 복원된 덕수궁보다도 평생의 반려자이자 정치적 동지인 명성황후를 살해하고 그 장례기록마저 약탈해간 일본으로부터 정정당당하게 의궤를 환수하는 후손의 모습일 것이라고 믿는다.

정부와 민간단체가 뜻을 같이해 조선왕실의궤를 환수하는 일은 이 시대를 사는 우리 모두 힘을 합쳐 무엇보다도 먼저 해결해야 할 일이다.