|

| | | ▲ 단동에서 바라본 압록강 철교 | | | ⓒ 박도 | | 조상들이 피눈물을 흘리면서 건넜던 압록강

제2일 2004. 5. 26. 수. 맑음

05: 00, 눈을 뜨자 압록강 철교와 강물이 한눈에 들어왔다. 압록강과 철교가 뿌연 안개에 휩싸였다. 아직 어둠이 가시지 않았지만 카메라를 들고 강가로 갔다. 강 언저리에는 물안개가 자욱했다.

이 강은 “물빛이 오리 머리 빛과 같다”고 하여 ‘압록(鴨錄)’이란 이름이 붙었다고 한다. 압록강은 백두산 남동쪽에서 발원하여 중국 동북지방과 우리 나라와 국경을 이루면서 서해로 흘러간다. 이 강은 그 길이가 790여 킬로미터로 우리 나라에서 가장 긴 강이다.

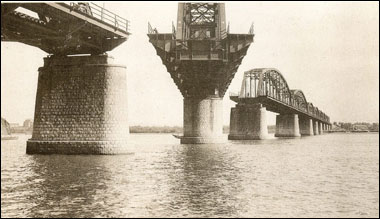

|  | | | ▲ 건설 초기의 압록강, 중간 교량을 회전시켜 선박을 통과시켰다 | | | ⓒ 서문당 | 강가에서 가늠해 보니까 서울의 한강보다는 더 넓고 강심이 깊어보였다. 압록강을 가로지르는 철교는 지난날 우리 동포들이 중국으로 가는 길목으로 신의주와 중국 단동을 잇고 있다.

이 철교는 1908년 8월에 착공하여 1911년 10월에 준공했다. 초기에는 교량 중간에 개폐식 장치를 하여 선박을 통과시켰다고 한다. 이 철교는 1950년 6·25 전쟁 때 미군들이 폭파했던 것을 그 왼편에 다시 세웠다.

지난날 압록강과 두만강을 건넜던 우리 겨레의 중국 대륙 이주사(移住史)는 온통 핏빛으로 얼룩졌다. 초기에는 조선조 후기로 주로 흉작에 따른 가난과 탐관오리들의 폭정 때문이었다.

1905년 을사조약 체결 후부터 1920년대까지는 주로 항일운동을 위한 정치적 망명이었고, 그 이후는 일제의 강제 이주 정책에 따른 이주였다.

1910년 국치를 전후로 신민회를 중심으로 한 민족지사들이 국외 독립기지를 만들기 위하여 주로 압록강을 건너 서북간도와 남북 만주, 러시아 연해주 지역으로 갔다.

이상설, 이동녕, 이회영, 이상룡, 김동삼 등 민족지사들이 압록강을 건너 단동, 관전, 환인현의 횡도천을 거쳐 통화, 유하현 삼원포로 이동했다고 한다. 이분들 중에는 40, 50여 명의 가족단을 이끌고 네 마리 혹은 여덟 마리 한족 마차를 빌려 타고 열흘에서 보름 걸려 목적지에 이르렀다고 한다.

|  | | | ▲ 꽁꽁 언 압록강 위를 일제 기마대가 순찰하고 있다 | | | ⓒ 서문당 | 우리 동지는 서울서 오전 8시에 떠나서 오후 9시에 신의주에 도착, 그 집(주막)에 몇 시간 머물다가 압록강을 건넜다. 국경이라 경비가 철통같지만 새벽 3시쯤은 안심하는 때다.

마침 강이 꽁꽁 얼어서 중국 노동자가 끄는 썰매를 타면 두 시간 만에 안동(단동)현에 도착된다. 그러면 이동녕씨 매부 이선구씨가 마중 나와 처소로 간다. 안동현에는 우당장(이회영)이 방(여사)을 여러 군데 마련하여 여러 동지들이 유숙할 곳을 정하여 놓고, 국경만 넘어가면 그곳으로 가 있게 하였다.

- 이은숙 <가슴에 풍은 뜻 하늘에 사무쳐> 47쪽

드디어 27일(1월)에 압록강을 건넜다. 이때 북풍은 살을 에는 듯하고 강의 하늘은 암담한데 다만 일본 경관이 언덕 위에 높다랗게 걸터앉아 사람을 만나면 행적을 따져 물을 뿐이었다. 부군(이상룡)은 비분함을 견디지 못하여 강을 건널 적에 시를 지었다.

이미 내 논밭과 집 빼앗아 가고

다시 내 아내와 자식 해치려 하네.

차라리 이 머리는 자를 수 있지만

무릎 꿇어 종이 되게 할 수 없도다.

(旣奪我田宅 復謀我妻孥 此頭寧可斫 此膝不可奴)

안동현에 이르러 마차를 사서 7일 만에 회인의 횡도천에 이르러 집을 세내어 거주하였다.

- 이준형 <석주 이상룡 유사> 8쪽

또 다른 이동로는 일제의 눈을 피하기 위해 압록강 철교를 건너지 않고 신의주에서 나룻배를 빌려 곧장 압록강 상류로 거슬러 올라가서 횡도천에서 환인, 통화로 갔다고 한다. 왕산 허위 선생 후손 구미 임은동 허씨 일족들은 이 뱃길로 도만(渡滿)했다 한다.

| | | ▲ 압록강 철교, 오른편 철교는 1950년 한국전쟁 때 미군의 폭격으로 끊어졌다 | | | ⓒ 박도 | | 신의주 손 병사 집에서 이틀을 묵는 동안 만주로 들어갈 준비를 보충했다. 배 네 척을 구하고 소금 친 갈치도 몇 상자를 사서 실었다. 훗날 이 소금으로 몇 달 잘 먹었다. 만주에는 소금이 귀했다.

배는 돛단배였고 사공은 중국인들이었다. 압록강을 타고 거슬러 올라가는 것이 육로로 가는 것보다 수월하고 안전하다고 했다. 강에 떠 있으면 일본순사들과 마주칠 일도 없으니까. 다행히 날씨가 좋아 배는 바람을 타고 순조롭게 잘 갔다.

- 허은 <아직도 내 귀엔 서간도의 바람소리가> 41쪽

중국 공안에게 여권을 뺏기다

선조들의 이런 저런 도만 사연을 떠올리면서 압록강과 철교 장면을 실컷 카메라에 담고 숙소로 돌아왔다. 나만 본 게 아쉬워서 옆방 카메라 기사 최종태씨의 방문을 두드렸다. 곧 그들도 카메라를 들고 나왔다. 그게 나의 큰 실수였다.

|  | | | ▲ 압록강 단교, 1950년 11월. 항미원조(한국전쟁) 전쟁 때 끊어진 다리를 역사의 교훈으로 남겨둔다고 기록돼 있다. | | | ⓒ 박도 | 일행 모두 아침 산책 겸 압록강가로 나와서 산책도 하고 카메라로 강변을 스케치했다. 최종태씨가 막 삼각대를 펼치고 카메라로 압록강 철교를 잡고 있는데 건장한 두 사람이 다가왔다.

그들은 중국 공안이라고 신분증을 보여주었다. 중국말에 능통한 김시준 선생이 다가가서 통역 겸 우리의 처지를 말했다. 그들은 김 선생의 말에는 귀 기울이지 않고 우리 일행의 여권부터 보자고 했다.

공안은 일행의 여권을 다 확인한 후 다시 비자를 보자고 했다. 우리 일행의 비자는 단체로 관광 비자였다. 최근 한중간에는 ‘고구려’ 문제가 불거진 후부터는 여행자에 대한 중국 관리의 태도가 돌변해서 취재 여권은 잘 내주지 않기에 관광비자로 입국했던 것이다.

김 선생은 공안에게 우리 일행은 독립군 후손으로 “조상의 항일유적지를 둘러보러 왔다”고 해도, 그들은 비자에 쓰인 ‘관광’ 목적을 위반했다 하면서 여권을 압수했다. 그리고는 승용차를 타고 유유히 떠나면서 09: 00에 아리랑 빈관 커피숍으로 오라고 했다.

애초 우리 일행의 일정은 오전에 압록강 일대를 취재한 후, 정오에 단동을 출발하여 조상들이 갔던 길을 따라 취재할 계획이었다. 일정에 차질이 생겼다. 아니 최악의 경우는 추방될 지도 모른다.

아무튼 출발부터 기분을 일순에 잡쳐버렸다. 하지만 권순태 PD는 감정을 절제하고 침착하게 대처하면서 일행을을 안심시켰다.

08: 00, 빈관 구내 찬정(식당)에서 요기를 한 후 나와 권 PD, 김 선생, 셋이서 아리랑 빈관 커피숍에 갔다. 공안은 자기네 통역과 함께 나타났다. 꼬치꼬치 따지는 게 쉽사리 해결될 것 같지 않았다. 공안은 빈관에 남아 있는 세 사람까지 모두 오게 했다.

|  | | | ▲ 단동역, 지난날 우리 조상들이 무수히 드나들었던 곳이다. | | | ⓒ 안동MBC | 그는 백지를 주고는 성명 주소와 연락처를 쓰게 했다. 그는 내가 쓰는 걸 지켜보면서 아주 달필이라고 칭찬했다. 나는 그 틈을 노려서 필담으로, “韓中 悠久 善隣 友好(한중 유구 선린 우호)” "善處 感謝(선처 감사)"등을 쓰면서 선처를 부탁했다.

그는 우리를 당장 추방할 수 있지만 봐주기 위해 그런다고 했다. 마침 심양 주재 한국 영사가 북조선 용천에 물자를 보내는 일로 단동에 머물고 있는데, 그가 자기에게 우리의 신원을 보증을 해주면 그 자리에서 끝내주겠다고 했다. 그는 손전화로 영사에게 연락하더니 오후 4시에 영사가 우리가 묵고 있는 빈관으로 오겠다고 약속했다면서 그 때 보자고 했다.

한 세기 전, 조상들의 발자취를 더듬는 것조차 못 하게 하는 처사가 우리로서는 도저히 이해가 안 되었지만 말도 잘 통하지 않는 그들에게 따질 수도 없는 일이었다.

이미 본사에 연락을 취한 권 PD는 침착하게 “그러면 좋다. 그 때까지 취재는 허가해 달라”고 하자 공안은 쉽게 들어주었다. 우리 일행은 아리랑 빈관을 나온 후 아무 일도 없는 듯, 단동 역으로 갔다. 거기서 단동 역사와 거리, 뒷골목 길을 취재했다.

단동 역사와 거리는 화려했지만 뒷골목을 들어서자 아직도 1920~1930년대 모습이 그대로 남았다. 그 때의 허름한 여사가 아직도 그대로 영업을 하고 있었다. 아마도 일제에 쫓긴 가난한 조선 백성들이 압록강을 건너 이곳에 와서 이런 여사에서 묵었을 게다. 그 시절을 되새기면서 몇 장면을 카메라에 담았다.

| | | ▲ 단동역 앞 뒷골목의 여사, 아직도 1930년대 모습이 남아 있다. | | | ⓒ 박도 | |

| | | ▲ 중조우의교, 중국 단동과 북한 신의주를 잇는 철교 | | | ⓒ 박도 | |

| | | ▲ 1950년 한국전쟁 때 부서진 압록강 철교의 교각. 중국인들은 역사의 현장으로 그대로 두고 있다 | | | ⓒ 박도 | |

| | | ▲ 단동의 시가지 | | | ⓒ 박도 | |

|

|