큰사진보기

|

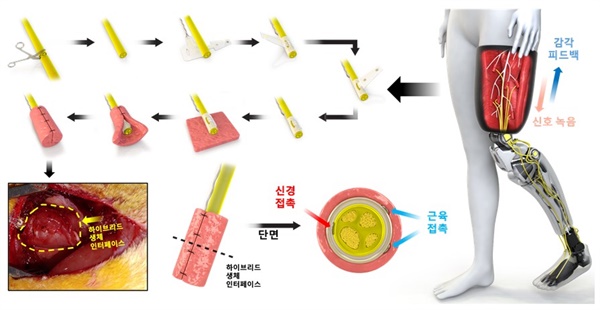

| ▲ 하이브리드 생체 신경 인터페이스 모식도 하이브리드 생체 신경 인터페이스의 개략도. 하이브리드 생체 신경 인터페이스 형성을 위해 절단된 신경에 신경인터페이스를 감싸고, 버클 구멍에 머리부분을 삽입하여 인터페이스를 고정시킨 후 180도 접어서 신경을 감싸준다. 떼어낸 근육 절편을 이식된 신경인터페이스와 신경을 감싼 후 재생을 통해 재생말초신경인터페이스를 형성한다. 실제 토끼의 경골신경에 형성된 하이브리드 생체 신경 인터페이스. |

| ⓒ DGIST 제공 | 관련사진보기 |

최근 당뇨와 같은 성인병이 증가하면서 사고에 의한 사지 절단뿐만 아니라 당뇨로 인한 사지 절단 환자의 수가 급증하고 있는 가운데 이를 해결하기 위해 잃어버린 팔과 다리를 로봇으로 대체하는 '바이오닉 상하지 기술'이 개발되고 있다. 이를 통해 향후 절단환자들 삶의 질이 향상되는데 크게 기여할 것으로 기대된다.

DGIST(대구경북과학기술원, 총장 국양)은 26일 "로봇및기계전자공학과 이상훈 교수팀이 생물학적 인터페이스와 말초신경 인터페이스를 결합한 새로운 형태의 생체 인터페이싱 기술인 하이브리드 바이오닉 신경인터페이스를 개발했다"고 밝히면서 이같이 전망했다.

먼저 DGIST는 "사지 절단이라는 영구적 장애는 물리적인 장애와 더불어 신체 상실에 따른 심리적 장애가 동반될 수 있다는 문제가 존재한다"면서 "인체의 '상하지 기능'이 완벽하게 구현되려면 사용자와 로봇 팔·다리가 양방향 커뮤니케이션을 통한 일체화를 이뤄야 하는데, 이를 위해서는 안정적이면서도 고성능의 생체 인터페이싱 핵심기술이 우선적으로 개발이 되어야 한다"고 개발 배경을 설명했다.

이에 이상훈 DGIST 교수팀은 물리적 수술을 통해 형성하는 생물학적 인터페이스인 재생적 말초신경 인터페이스(Regenerative Peripheral Nerve Interface, 아래 RPNI)와 기존의 공학적 말초신경인터페이스(Peripheral nerve interface, 아래 PNI)를 결합한 '하이브리드 생체 신경 인터페이스'를 개발했다.

연구팀이 개발한 인터페이스는 '버클 스트랩'(신발끈처럼 신체에 입히는 물체를 고정하는 끈 또는 지지대)을 모방하고, 형상기억폴리머(SMP)를 사용해 절단된 신경에 쉽고 빠른 이식을 가능하며, RPNI 형성 후 근육과 신경에 동시 접촉을 가능하게 한다.

연구팀에 따르면, 형상기억폴리머(SMP)는 특정 조건에서 어떤 물체를 일정한 모양을 가지도록 만들어 놓으면, 그 이후 외부적 충격에 의해 모양이 달라졌다 하더라도 그 물체를 처음과 동일한 조건(온도, 빛, pH, 습도 등)으로 만들어 주면 다시 원래의 모양으로 되돌아가는 성질을 가지는 물질이다.

큰사진보기

|

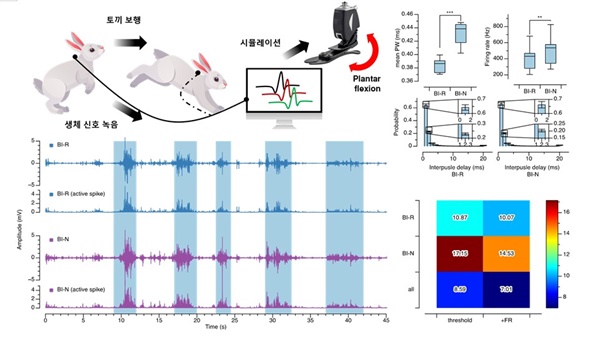

| ▲ 자연 발생 신호 획득 및 신경보철 시뮬레이션 이식된 하이브리드 생체 신경 인터페이스를 통한 자연 유발 생체 신호 획득을 위해서 토끼의 보행을 유도하고 생체 신호를 획득하였다. 실제 보행 신호에서도 신경 및 근육신호의 동시 획득이 가능함을 입증하였으며, 신경보철 시뮬레이션을 통해 신경 및 근육신호를 동시 획득하는 것이 신경보철 제어적 측면에서 유리함을 입증하였다. |

| ⓒ DGIST 제공 | 관련사진보기 |

특히 연구팀은 연구성과 검증을 위해 토끼 체내에서 하이브리드 생체 신경 인터페이스를 형성한 후 양방향 신경 자극 및 기록을 위한 소자의 기능성 평가를 진행했다. 그 결과, 장기간(20주) 삽입을 통한 고품질의 신경 및 근육 기록 획득에 성공했으며, 최대 29주까지 장기간 삽입하여 활용이 가능함을 검증했다고 한다.

나아가 토끼의 실시간 신경신호와 근육 신호를 이용해 로봇다리의 발바닥쪽굽힘 운동(plantar flexion)을 시뮬레이션해서 그 정확도를 향상시켜 더욱 정밀한 바이오닉 상하지 제어가 가능함을 확인했다는 설명이다.

이를 통해 연구팀은 해당 기술이 향후 절단환자의 신경보철을 통한 재활 및 삶의 질 향상에 크게 기여 할 것으로 기대하고 있다.

큰사진보기

|

| ▲ DGIST 로봇및기계전자공학과 이상훈 교수(사진 왼쪽), 조영준 석박사통합과정생. |

| ⓒ DGIST 제공 | 관련사진보기 |

이상훈 교수는 "이번 연구결과는 이미 임상에서 검증되어 의료현장에서 시행되고 있는 생체학적 인터페이스(RPNI) 기술과 말초신경과의 완벽한 양방향 커뮤니케이션을 추구하는 말초신경인터페이스(PNI) 기술의 결합 및 응용 가능성을 보여준 매우 의미있는 결과"라면서 "향후 말초신경을 통한 실제 팔다리에 가까운 바이오닉 사지 구현 가능성을 보여줄 것으로 기대한다"고 말했다.

또한 이 교수는 해당 기술의 사용처에 대해 "재생말초신경인터페이스는 의료현장에서 사용되는 수술기법으로 절단된 신경 말단에 재생을 위한 근육 조직을 제공함으로써 절단환자의 환상통 및 신경종과 같은 만성 질병치료가 가능할 뿐만 아니라, 장기적으로도 매우 안정적"이라며 "이식된 근육절편이 신경신호의 생체 증폭기와 같은 역할을 하기 때문에 이를 활용해 직관적인 신경보철 제어에서도 우수성을 보여주었다"고 소개했다.

그리고는 "실제로 재생말초신경인터페이스 형성 시에 같이 삽입해 하이브리드 인터페이스를 만들 수 있다"면서 "이는 보다 직관적이면서도 정밀한 신경보철 제어를 가능하게 할 뿐만 아니라 근육절편 및 신경 자극을 통해 다양한 감각 피드백을 가능하게 하여, 향후 사람 손과 다리 기능을 로봇 팔다리로 완벽하게 대체할 수 있을 것"이라고 기대했다.

끝으로 이 교수는 "신경인터페이스라는 일종의 이물질이 생체 조직 내부로 이식되는 것이기 때문에, 신경인터페이스가 조직 내부로 이식된 상태에서도 재생말초신경인터페이스 형성을 위한 재생이 성공적으로 일어나는지, 이식된 전극의 재료가 생체 적합한지, 그리고 장기간 안정적으로 기능하는지 여부를 확인하는 것이 가장 큰 목표였다"면서 "결과가 모두 긍정적임을 확인했으며, 신경공학 관점에서 더욱 발전적인 후속 연구 수행이 가능하다는 점에서 큰 의미가 있다"고 덧붙였다.

한편, 이번 연구는 범부처전주기의료기기개발사업단의 '상하지 로봇의 직관적 컨트롤 (Intuitive control)을 위한 생체신호 인식' 과제의 지원을 통해 서울아산병원 성형외과팀과 공동 연구를 수행했으며, 우수성과로 선정되고 현재 인체삽입을 위한 고도화 후속과제가 진행 중이다. 해당 과제의 목표는 2025년까지 실제 임상에 사용 가능한 전극을 개발하고, 임상계획서 제출을 목표로 하고 있다.

연구결과는 재료과학 및 융합연구 분야의 우수 학술지인 <Advanced Science(JCR IF 15.1, 분야 상위 6.9%)>에 이달(10월) 게재됐다.