| 우리 사회에 근대 도서관 제도가 도입된 지 100년이 넘었습니다. 일제강점기에 이식된 도서관은 이제 시민이 가장 자주 이용하는 일상 공간이자 문화 공간으로 자리 잡았습니다. 우리 역사와 도서관 분야에서 중요한 역할을 했음에도 ‘잊힌 사람들’이 있습니다. 도서관 선구자임에도 잊힌 사람의 발자취를 찾아 그들을 다시 조명하고자 합니다. 우리가 잊은 사람들을 ‘기억’하기 위해 ‘기록’합니다.[기자말] |

큰사진보기

|

| ▲ 조선총독부도서관 앞 우가키 총독 일행 조선총독부도서관 기관지 <문헌보국> 제1권 2호에 실린 사진이다. 사진 오른쪽부터 오기야마 히데오, 김인정, 오키 쇼조, 정두현이다. 사진에 있는 설명글을 통해, 김인정 여사와 정두현이 우가키 가즈시게(宇垣一成) 총독 일행으로 조선총독부도서관을 방문했음을 알 수 있다. |

| ⓒ 국립중앙도서관 | 관련사진보기 |

여기 낡은 사진이 한 장 있다. 조선총독부도서관 앞에서 찍은 사진이다. '우가키 총독 방문 일행'(宇垣總督訪問の一行)이라는 사진에는 4명의 이름이 있다.

가장 오른쪽에 있는 사람은 22년 동안 조선총독부도서관장으로 재임한 오기야마 히데오(荻山秀雄)다. 그 옆에 한복을 곱게 차려입은 여성은 김인정(金仁貞) 여사다. '인정도서관'(仁貞圖書館)을 설립한 바로 그 사람이다. 남은 두 명 중 한 명은 일본 오키 사다스케기념도서관(沖偵介紀念圖書館) 오키 쇼조(沖莊藏) 관장이다. 가장 왼쪽에 있는 중년 남성은 조선인으로, 정두현(鄭斗鉉)이다.

<제국대학의 조센징>을 쓴 정종현 교수가 지적한 것처럼, 정두현은 '독특한 이력'을 지닌 사람이다. 1888년 10월 27일 태어난 정두현은 도쿄제국대학(東京帝國大學)과 도호쿠제국대학(東北帝國大學), 다이호쿠제국대학(臺北帝國大學)에서 공부했다.

한 번도 입학하기 어렵다는 '제국대학'을 세 군데나 다녔다. 그가 범상치 않은 능력과 경력을 지녔음을 알 수 있다. 전공도 도쿄제대에서는 '농학'을, 도호쿠제대에서는 '이학'을, 다이호쿠제대에서는 '의학'을 공부했다.

3.1 운동에 참가한 제국대학 출신 인텔리

큰사진보기

|

| ▲ 경성제국대학 전경 1935년 조선에서 열린 도서관대회는 경성제국대학에서 열렸다. 조선총독부도서관이 있었으나, 일본제국의 도서관인이 모이는 행사를 개최하기에 경성제국대학이 더 낫다고 판단한 듯하다. 경성에서 열린 도서관대회에서 정두현은 도서관대회 준비위원으로 활동했다. |

| ⓒ 서울역사박물관 | 관련사진보기 |

'제국대학'은 일본제국 안에 설립된 '최상위 교육기관'이었다. 일본 본토에 7개 제국대학(도쿄, 교토, 도호쿠, 규슈, 홋카이도, 오사카, 나고야)이 문을 열었고, 조선(경성제국대학)과 타이완(다이호쿠제국대학)에 각각 1개씩 개교했다.

그 시절 '제국대학'의 위상은 어느 정도였을까? 지금의 서울대학교보다 더 대단했다고 할 수 있다. 입학 정원이 지금보다 적었고, 일본인을 많이 뽑았기 때문에 서울대보다 입학하기 어려웠다.

제국대학 졸업생은 일본제국의 고급 관료로 임용되는 '특혜'를 얻거나, 제국 엘리트로 '특권'을 누리는 경우가 많았다. 일제강점기에 정두현이 제국대학 세 곳을 나왔다는 것은, 지금으로 치면 서울대.도쿄대.타이완대학을 차례로 다닌 것만큼 어렵지 않았을까. 지금부터 역대급 '스펙'을 자랑한 정두현의 삶을 따라가 보자.

정두현은 평양일어학교와 평양숭실중학교를 거쳐, 1907년 메이지학원(明治學院) 중학부에서 공부했다. 1910년 정두현은 도쿄제국대학 농학부에 입학했다.

1914년 대학을 졸업한 그는 도쿄제대 농학부 동물학 연구실 연구생으로 있다가, 1916년 9월 귀국했다.

평양 광성고등보통학교 교사와 숭덕학교 교감으로 일하던 정두현은 3.1 운동에 참여했다. 이 과정에서 체포된 그는 4개월 넘게 평양형무소에

갇혀 있었다. 제국대학을 졸업하고 교감으로 일하던 '인텔리'가 3.1 운동에 참여해서 투옥되기까지 했으니, 이 대목도 시선을 끈다.

정두현은 숭덕학교 교장을 거쳐, 1923년부터 1927년까지 평양 숭인학교 교장으로 일했다. 교육자로 지내던 그는 1927년 4월, 도호쿠제국대학 이학부 생물학과에 진학했다. 도호쿠제국대학(1907)은 도쿄제국대학(1886), 교토제국대학(1897)에 이어 세 번째로 설립된 제국대학이다.

도쿄제대가 '도다이'(東大)라 불린 것처럼 도호쿠제대는 '호쿠다이'(北大)라는 약칭으로 불렸다. 일본에서 처음으로 남녀공학을 실시한 대학이며, 연구 제일주의와 문호 개방주의를 내건 학교였다. '호쿠다이'에 진학할 때 정두현의 나이는 39세였다.

도호쿠제국대학을 졸업하고 1931년 귀국한 정두현은 평양 숭실전문학교 교수로 재직했다. 장남이었던 정두현에게는 형제가 있었다. 셋째 동생 정광현(鄭光鉉)은 정두현처럼 도쿄제국대학 법률학부(영법과)를 졸업하고, 경제학부에서 공부하다가 귀국했다. 정광현은 1928년 9월부터 평양 숭실전문학교 교수로 일했다.

정두현과 그의 동생 정광현

큰사진보기

|

| ▲ 숭실전문학교 캠퍼스 1929년 무렵 숭실중학교 운동장에서 바라본 숭실전문학교 풍경이다. 오른쪽 기와지붕 건물이 숭실전문 본관이고, 그 왼쪽 건물이 과학관이다. 정두현은 1931년 평양 숭실전문학교 교수가 되었다. 그가 교수로 재직할 무렵 숭실전문학교 모습이다. |

| ⓒ 숭실대학교 | 관련사진보기 |

정두현의 동생, 정광현은 윤치호(尹致昊)의 셋째 딸 윤문희와 결혼했다. 결혼 후인 1930년, 정광현은 연희전문 교수가 되었다. 윤치호가 연희전문 교장으로 일할 때, 사위 정광현은 서무과장으로 장인을 도왔다.

연희전문 38학번 윤동주와 송몽규가 학교를 졸업할 때 교장이 바로 윤치호다.

1931년 평양 숭실전문학교 교수가 된 정두현은, 같은 해 12월 문을 연 인정도서관의 '초대 관장'이 된다. 인정도서관장을 초빙하는 과정에서, 평양 출신 명사이자 지식인인 그가 자연스레 물망에 오르지 않았나 싶다. 조선도서관연구회(朝鮮圖書館硏究會)에서 발간한 <조선지도서관>(朝鮮之圖書館)은 해외 유학을 다녀온 그가 도서관장을 맡을 '최적임자'라고 설명했다.

흥미로운 점은, 정두현이 작성해서 북한 당국에 제출한

'이력서'와 '자서전'에 '인정도서관'에 대한 내용이 단 한 줄도 언급되지 않는다는 점이다. 미군이 노획해서 미국 국립문서기록관리청(NARA)이 보존하고 있는 문서 중에 정두현의 이력서와 자서전이 있다.

당시 북한 당국에서 제출을 요구한 이력서는 7살 이후 행적을 '무직' 상태까지 빠짐없이 기입하도록 요구했다. 모든 행적을 기록하도록 한 이력서에서 정두현은 왜 '인정도서관 관장' 경력을 뺐을까? '근본 직업 외에 겸하여 리행(이행)한 직책'을 묻는 질문에도 '인정도서관장' 경력을 쓰지 않고, '평양의학전문학교 교장' 경력만 반복해서 써넣었다.

<고백하는 사람들>에서 김재웅이 지적한 것처럼, 이력서와 자서전 작성자는 자신에게 유리한 내용은 드러내고 불리한 내용은 감추기도 했다. '인정도서관장' 경력이 불리한 내용이었을까? 그렇다기보다 정두현이 의사로서 자신의 전문성을 강조하는 방향으로 이력서를 작성하지 않았나 싶다.

이력서를 작성해서 제출한 시점은 1948년 10월 23일로, 당시 정두현은 평양의학대학 학장으로 재직했다.

도서관 분야에서 일하는 상황이라면 모를까, 북조선 최고 의과대학 수장으로서 그에 맞는 서류 작성에 집중한 게 아닐까 싶다. 어떤 기술을 보유하고 있는지 묻는 항목에 정두현은, 농학사와 이학사 학위가 있음에도 '의학(내과)'이라고만 썼다.

그는 왜 '도서관장' 경력을 쓰지 않았을까?

또 하나, 인정도서관장으로 활동하던 1935년, 정두현은 경성제국대학에서 열린 '도서관대회'의 준비위원으로 활동했다. 1935년 10월 8일부터 10일까지 경성에서 2박 3일 일정으로 도서관대회가 열렸다. 조선에 있는 도서관인만 참석하는 행사가 아니라 일본 본토와 만주, 타이완을 포함한 일본제국 내 도서관인이 참석하는 자리였다.

정두현은 경성 도서관대회 때 단순한 참석자가 아니었다. 도서관대회 '준비위원'이었다.

조선인 중 단 세 명만이 준비위원에 포함되었다. 조선총독부 사회과장이었던 엄창섭과 경성부립도서관 사서 성달영, 그리고 정두현 관장이 이름을 올렸다. 도서관인으로 좁히면 성달영과 함께 단 둘이며, 조선인 도서관장으로 더 좁히면 정두현이 유일하다.

도서관대회 준비위원회가 주최한 도서관 강습회 강습생 명부에 평양 인정도서관 조두현(趙斗鉉), 장재준(張在俊)의 이름이 보인다. 조두현(趙斗鉉)은 정두현(鄭斗鉉)을 잘못 표기한 걸로 보인다. 정두현은 당시 관장 중에 드물게 강습회에 참석했다. 실무자가 참석해도 될 강습회에 참여한 걸 보면, 그가 성실하고 배우기 좋아하는 사람이었음을 알 수 있다. 이력서 란에 취미로 써넣은 '독서'는 그의 특기 아니었을까.

글머리에서 언급한, 정두현이 오기야마 히데오 관장과 함께 찍은 사진 역시, 경성 도서관대회 때 촬영한 사진이다. 이력서와 자서전에 '인정도서관장' 경력을 언급할 경우, 관장 재직 중 활동이 거론될 가능성이 있다. 이 경우 총독이 참여한 행사에서 '부역'한 건 아니냐는 오해(?)를 살 수 있다.

사회주의 국가는 공직자의 이력서와 자서전을 제출받았다. 개인이 작성한 이력서와 자서전은 당국이 다시 '평정서'를 통해 평가했다. 이 과정을 통해 개인이 거짓으로 작성하거나 누락한 내용을 평가하고, 자료로 활용했다.

'북조선 최고 인텔리'로 꼽혔을 정두현의 이력서와 자서전은 누가, 어떤 내용으로 평정서를 작성했을까? 1946년 12월 1일 자로 작성된 평정서는 정두현 본인이 직접 평정했다. 평양의학대학 수장이었던 그보다 더 상급자는 없었기 때문으로 보인다. '셀프 평정서'를 작성할 수 있었던 그는, 운 좋은 사례에 속했다.

일제강점기 최대 민간 도서관

큰사진보기

|

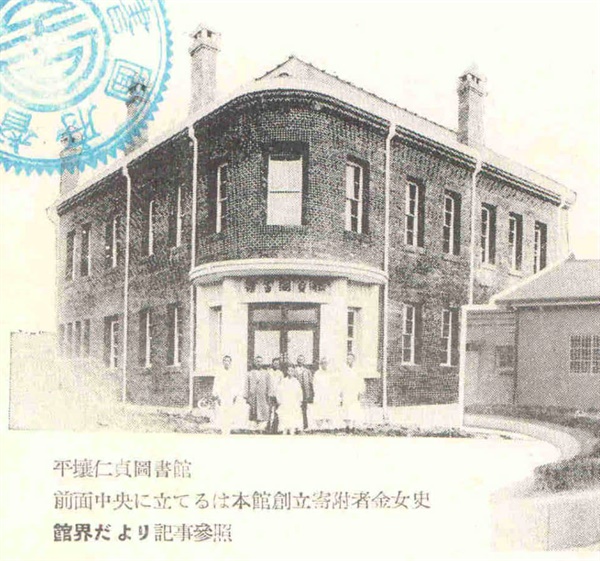

| ▲ 인정도서관 김인정이 평양 시민을 위해 만든 도서관이다. 일제강점기 민간이 운영한 최대 공공도서관이다. 조선 여성에 의해 건립된, 최초의 사립 공공도서관이기도 하다. 사진 중앙에 있는 여성이 김인정 여사다. |

| ⓒ 국립중앙도서관 | 관련사진보기 |

정두현이 초대 관장으로 일한 인정도서관은 일제강점기 조선인이 운영한 도서관 중 가장 규모가 컸다. 인정도서관은 어떻게 개관했을까? 김인정 여사가 재산의 절반에 해당하는 8만 5천 원이라는 거액을 내놓으면서, 인정도서관은 문을 열었다.

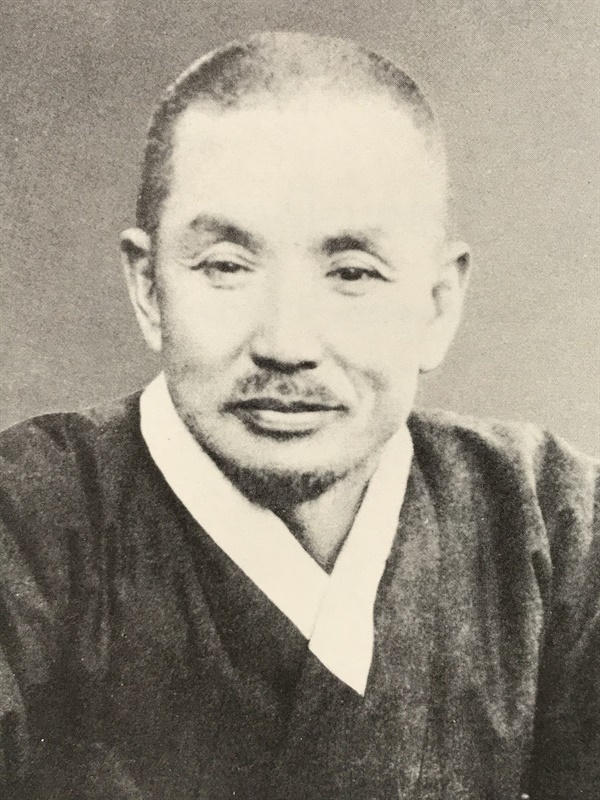

김인정 여사가 처음부터 도서관 개관을 구상했던 건 아니다. 그녀가 사회사업에 대한 의지를 보이면서 고당(古堂) 조만식(曺晩植)에게 자문을 구했을 때, 고당은 도서관 건립을 제안했다. 이 제안을 김인정 여사가 받아들이면서 인정도서관은 출범했다. 김인정 여사가 기부한 돈으로 재단법인을 설립하고, 이 법인이 인정도서관을 운영했다.

기생 출신으로 큰돈을 모은 김인정 여사는 자식이 없었다. 그녀는 한때 대한제국 육군 참령 정관조(鄭觀朝)와 동거했으나 자식을 두지 않았다. 그녀가 언론 인터뷰에서 도서관을 자식처럼 생각하겠다는 말은 '허언'(虛言)이 아니었다. 도서관에 대한 그녀의 각별한 정성과 의지가 없었다면, 인정도서관은 안정적으로 운영되기 어려웠을 것이다.

일제강점기에 인정도서관은 '백선행기념관'과 함께 설립자의 이름을 딴 단 둘뿐인 도서관이다. 두 곳 모두 평양에 지어졌고, 여성 독지가의 기부로 운영되었다는 공통점이 있다. 두 문화시설 건립에 고당 조만식이 관여했다는 점도 같다. '공회당'을 지향한 백선행기념관이 문화시설에 가까웠음을 감안할 때, 인정도서관은 일제강점기 설립자 이름으로 운영된 유일한 도서관이다.

조만식은 만수대 아래 창전리 650평 땅을 도서관 부지로 마련했다. 1930년 10월에는 1만 4천5백 원을 들여 도서관 공사를 시작했다. 공사 시작과 함께 인정도서관은 장서 수집을 위해 일본에 사람을 보내고, 책 기증도 받았다.

큰사진보기

|

| ▲ 고당 조만식 조만식(曺晩植)은 평안남도 강서군에서 출생했다. 독립운동가이자 일제 강점기 교육자.종교인.언론인.시민사회단체인.정치인이다. 고당은 일제강점기 평양 민간 도서관 건립을 이끈 숨은 공로자로, 백선행기념관과 인정도서관 개관에 산파 역할을 했다. |

| ⓒ 도서출판 역사공간 | 관련사진보기 |

개관하자마자 큰 인기를 누린 인정도서관

1년여의 공사 끝에 인정도서관 건물은 완공되었다. 연건평 215평에 벽돌로 지은 2층 건물이었다. 1층에는 사무실과 신문열람실, 아동열람실을 두었고, 2층은 일반열람실과 부인열람실, 연구실로 사용했다. 25평 면적의 지하실이 따로 있었다.

1931년 12월 개관 당시 인정도서관은 200석의 열람석을 갖추고, 4층짜리 서고를 따로 두었다. 개관할 때 장서는 5천여 권이었다. 사회과학 분야는 평양부립도서관보다 장서를 더 충실하게 갖췄다.

문을 열자마자 인정도서관은 폭발적인 인기를 누렸다. 개관 직후 하루 입관자가 1,548명으로, 매일 '만원'을 기록했다. 도서관에 들어가지 못하고 돌아가는 이용자가 매일 100명에 달했다고 한다. 개관 1년 만에 열람 책 수가 8만여 책, 열람 인원은 4만 7천여 명에 달했다.

인정도서관 이용자가 크게 늘자, 김인정 여사는 3만 원을 들여 3층짜리 별관을 새로 지었다. 별관 1층에는 휴게실을, 2층은 향토문화연구실과 아동실을, 3층은 500명을 수용할 수 있는 강당을 두었다. 1935년 4월 6일부터는 아동을 대상으로 무료 열람을 실시하기도 했다.

총독부와 평양부에서도 높이 평가한 인정도서관이지만, 도서관 장서에 대한 '사찰'을 피해가진 못했다. 1933년 8월 23일 자 <동아일보>는 평양경찰서 고등계가 인정도서관에서 '과격 도서' 97권을 압수했다는 기사를 보도했다. 평양경찰서는 인정도서관과 평양부립도서관에서 압수한 책을 대동강 가에서 불태웠다. 이 시대가 말 그대로 '분서'(焚書)의 시대였음을 알 수 있다.

- 2편 김일성대학과 서울대학교 교수였던 형제의 공통점으로 이어집니다. 덧붙이는 글 | 이 기사는 ①편과 ②편 2개의 기사로 나뉘어 있습니다. 이 글은 ①편입니다.