|

글 김혜경/그림 김수자 기자

절로 오르는 길, 비는 잠시 그쳤으나 장맛비에 불어난 계곡물이 산을 호령합니다. 후두둑 후두둑. 나뭇잎에 고였던 빗물이 머리로 어깨로 툭툭 떨어집니다. 새삼 우산을 펴기도 뭣하여 그대로 두었더니 이내 몸이 젖고 맙니다.

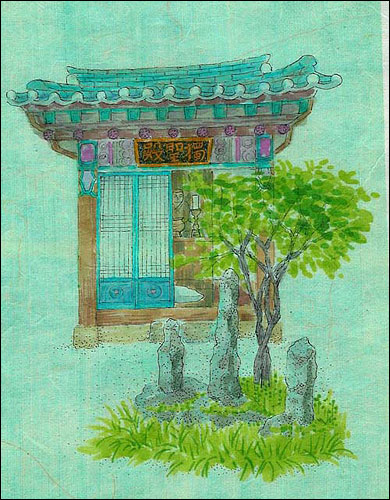

일주문을 지나 돌길을 천천히 오릅니다. 절로 들어서는 입구, 여름 수련회를 알리는 현수막이 비에 젖어 축 늘어져 있습니다. 2백 년 넘은 두 그루 느티나무가 맑은 날도 짙은 그늘을 만드는 절 앞에 이르러, 참았던 숨을 토합니다.

어둑한 계단을 오르자 문득 하늘이 열리듯, 산과 하늘과 절집이 한눈에 들어옵니다. 물안개가 피어올라 봉우리가 지워진 산이, ㅁ 자로 들어앉은 아담한 절집을 감싸고 있습니다. 여러 계절 만에 왔는데도, 말나리, 옥잠화, 도라지꽃들이 제 맘대로 꽃을 피운 화단은 전과 다름이 없습니다.

피고 지는 꽃은 달라도, 꾸미지 않은 듯 심상하게 꾸민 꽃밭의 정취는 사철 한결같아 마음이 놓입니다. 절집 쪽마루에 앉아 물안개 피어오르는 산도 보고, 비에 젖어 더 깊어진 대웅전 푸른 기와도 보고, 늘 한결같은 화단도 봅니다.

그런데 화단가에 세 개의 돌기둥이 나란히 서 있는 것이 눈에 들어옵니다. 자주는 아니어도 풍경이 눈에 익을 만큼은 찾아본 절인데, 마당에 이런 풍경이 있는 것은 오늘 처음 알았습니다. 아마 돌기둥을 호위하듯 서 있는 박태기 나무에 가려 지금까지 잘 보이지 않았나 봅니다.

| | | ▲ 탑의 처음은 저러했으리라 | | | ⓒ 김수자 | | 가만 살펴보니, 가운데는 좀 크고 양 옆의 것은 좀 작은 모습이 무슨 올림픽 시상대 같습니다. 탑이라기엔 아무 모양도 없는 그저 돌덩이이고, 그렇다고 그저 돌이라기엔 밑에 나름의 받침까지 갖춰 꽤 신경 쓴 자취가 신기하기도 하고 우습기도 합니다.

게다가 돌기둥 아래엔 사람들이 갖다 놓은 조그만 동자승 인형이며 부처상도 여럿 있습니다. 따로 탑이 없는 작은 절, 저 태어난 그대로의 돌기둥 셋이 탑 노릇을 대신하는가 봅니다. 탑을 필요로 하는 소망들은 어디나 있기 마련이니까요.

"그냥, 오래 됐어요. 일부러 만든 건 아니고 원래 그래요."

유래를 묻는 손이 좀 낯선 듯, 비구니 스님의 눈이 동그래집니다.

"돌기둥 아래 옛 탑의 기단인지 부도 자리인지 받침대도 있던 걸요?"

"아니에요, 그런 거. 그냥 돌인데, 몇 십 년 전부터 있던 거라 그냥 두고 보지요."

스님의 눈이 웃음기를 담아 가늘어집니다. 목소리도 찌렁찌렁하고 대답도 시원시원 잘하는 아주 씩씩한 비구니 스님이 나를 보고 웃습니다. 늘 있던 돌덩이에 호기심을 보이는 내 모습에서 별별 것에 다 의미를 부여하며 안달하는 먹물근성을 읽었는지, 돌을 탑으로 보고 싶은 속을 뻔히 알면서도 스님은 웃으며 고개를 젓습니다. 돌과 탑을 가르는 네 눈길을 그대로 두고 돌을 탑이라 한들 기도가 통할 리 있겠느냐고, 스님은 그리 말하고 싶었는지도 모릅니다.

후둑후둑 빗방울이 다시 떨어집니다. 할머니 한 분이 옆에 와 앉습니다. 우리는 가만히 앉아서 비를 긋습니다. 빗줄이 가늘어지자 할머니는 일어나 돌기둥 아래 놓인 동자승 인형을 기둥 위로 옮겨 줍니다. 빗물이 고여 동자승이 물에 잠긴 것이 마음에 걸렸나 봅니다. 나는 그 곁을 떠나 절에서 제일 작은 독성전으로 걸음을 옮깁니다.

비를 머금은 향냄새가 흩어지지 못하고 허공에 고여 있습니다. 스승 없이 홀로 깨닫는다는 작은 방에는 하얀 방석 하나가 단정하게 자리를 지킵니다. 차마 들어가지 못한 채 나는 그 앞에서 하염없이 서 있습니다. 숱한 스승을 만나고도 깨우치지 못한 나를, 작지만 단단해 뵈는 독성상이 물끄러미 바라봅니다.

하얀 방석이 작은 방을 가득 채웁니다. 홀로 깨닫는다 하기엔 이미 늦은 나이가 되었지만, 깨달음을 포기하기엔 아직 이른 나이이기도 합니다. 손을 뻗어 하얀 방석을, 누군가 홀로 깨달음을 구했을 그 방석을 가만히 쓸어 봅니다.

마음의 평화가 그리워 일부러 외진 절집을 찾았습니다. 평화를 찾아간 길에서 잔뜩 숙제만 받아 왔습니다. 더 많이 더 치열하게 싸운 뒤에야 돌이든 탑이든 그에게 너를 의지해도 좋으리라고, 씩씩한 비구니 스님이 치는 범종 소리가 등을 두드립니다.

|

|