| | | | | | ⓒ 이철영 | | 광주에 가면/ 크고 작은 세상일 굽어 보며/ 든든하게 버티고 앉아 있는 사람/ 오지호 화백이 있어/ 늘 넉넉하고 싱싱하게 가슴이 뛴다/ 무등산의 어깨가 넓고 마음씀이 깊듯이/ 비록 단구이긴 하지만/ 그 속에 감초인들과 같은 자유/ 하늘을 찌르는 창끝 같은 영혼의 키/ 샘솟듯 넘치는 그의 열정을 보라/ 치열한 가슴이 화폭에 머물면/ 맑은 즐거움으로 누리를 울리고/ 민족의 슬픔 앞에 이르면/ 총칼보다 강력한 힘을 낳게 하는/ 오 저 단단한 의지를 보라/ 광주에 가서/ 서울 닮지 않은 광주를 만나고 싶은 자/ 무등을 등에 업은/ 지산동 골짜기 초가집을 찾거라.

- 1980. 8. 오지호 화백의 생전에 이성부의 시

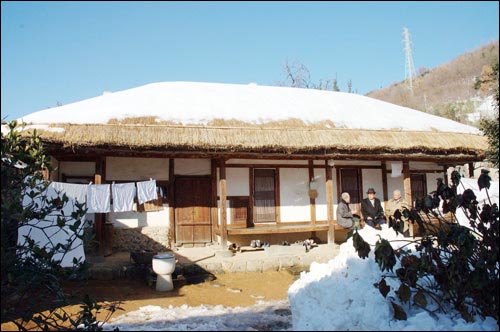

| | | ▲ 오지호 화백이 만년을 보낸 지산동 자택(광주시 동구)은 옛 초가집과 작업실을 그대로 보존. '오방색'으로 독특한 화풍을 개척한 아들 오승윤 화백이 사용하고 있다. | | | ⓒ 이철영 | | 한국 서양화단의 거목 오지호(1906~1982) 화백이 반평생을 지냈고, 지금은 대를 이어 그림을 그리는 백발의 아들 오승윤 화백이 지키며 살고 있는 광주에 남은 유일한 초가집.

황토 사이에 돌을 박고 기와를 얹은 토담까지 옛모습 그대로이니 집안에는 아직도 그가 머물러 있는 듯하다. 초가지붕에서 흘러내리는 눈 녹은 지시랑물(낙숫물)이 황토마당에 떨어진다. 물방울 떨어지는 소리는 그가 작업했던 화실의 검은 나무 벽에 부딪히고 돌아와 찻잔 속을 맴돈다. 찻잔에서 그의 향기를 맡는다.

| | | ▲ 오지호 화백의 생가(전남 화순군 동복면 독상리). | | | ⓒ 이철영 | | 오지호 화백은 전남 화순군 동복 사람이다. 부친 오재영은 한말에 보성군수를 지냈고 1919년 3·1운동이 일어난 뒤 이 땅의 선비로서 일제에 항거하여 목을 매 자결했다. '목숨보다 소중한 가치가 무엇인가?'는 어린 그에게 너무도 무거운 질문이었을 것이다. 그러나 열다섯의 나이에 지켜 본 아비의 죽음은 어떻게 살아야 할 것인가에 대한 벼락 같은 명령이 되었다. 그는 아버지의 길을 따라 걸었다.

| | | ▲ 생가 근처에 지난 해 11월 오지호기념관이 개관했다. | | | ⓒ 이철영 | | 어려서부터 그림에 재능이 있던 그는 서울의 휘문고등보통학교를 거쳐 일본의 동경미술학교에 유학하고, 귀국해서는 개성의 송도고보 미술교사로 부임했다. 그는 교사 재임 중에 조선총독부의 창씨개명 요구에 끝까지 응하지 않아 학생들의 졸업앨범에 유일한 조선인 이름으로 남았고, 또한 전쟁기록화 제작 거부 등으로 일제에 맞섰다.

당시 이름 있는 화가들의 대부분이 기득권을 잃지 않기 위해 친일행각을 벌였던 것과 비교하면 그는 일신의 안위를 구하지 않고 양심적 지식인, 민족예술인으로 고난의 길을 선택했다.

일제 하의 민족주의자들이 대부분 사회주의 사상에 경도되었던 것과 마찬가지로 그도 해방 이후에 조선 프롤레타리아 미술동맹과 연합한 '조선미술가동맹'의 미술평론부 위원장, 조선미술동맹 부위원장 등의 간부직을 맡는다. 1949년에는 조선대학교 미술대학을 창설하고 교수직을 맡는다.

| | | ▲ 가로수/ 오지호/ 유채/ 1972 | | | ⓒ 오지호 | | 1950년 가을, 한국전쟁 와중에 그는 남부군 빨치산이 되어 1년 넘게 산속을 헤맨다. 그리고는 다시 대학으로 돌아가 학생들을 기르다 1960년 4·19가 일어나자 교수직을 그만두고 작품에 전념하고자 했으나 이듬해 일어난 5·16군사쿠데타의 예비검속에 걸려 1년 가까이 또 다시 옥살이를 하게 된다.

만석꾼의 유복한 집안에서 태어나 아무 어려움 없이 안락한 삶을 영위해 갈 수 있었던 조건을 가진 그가 선택한 인생은 정반대의 고난의 삶이었다. 그것은 뜨거운 가슴의 지식인이 질곡의 역사 속에서 움켜쥔 양심의 선택이기도 하다. 그림 또한 그의 굴곡 많은 인생의 자화상이다. 그는 유럽에서 시작된 인상주의를 일본에서 배웠으나 조선 반도의 자연을 표현하는 빛과 색채의 마술사가 되었다.

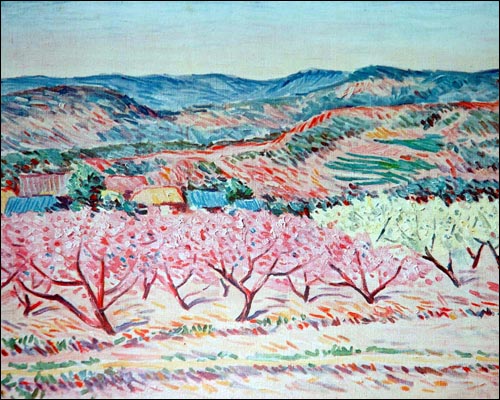

| | | ▲ 오지호·김주경 2인 화집(1937년) 중 <도원풍경>. | | | ⓒ 오지호 | | 光의 躍動! 色의 歡喜! 자연에 대한 감격– 여기서 나오는 것이 회화다. 만개된 복숭아꽃, 외얏꽃, 그 사이로 파릇파릇 움트는 에메랄드의 싹들! 섬세히 윤택히 자라는 젊은 생명들! 이 환희! 이 생의 환희!

- 한국 최초의 화집 '오지호, 김주경 2인 화집'(1937년) 중 '도원(桃園)풍경'에 붙인 글

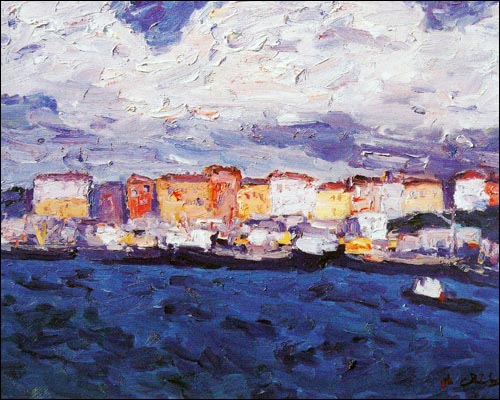

| | | ▲ 바다풍경/ 오지호/ 유채/ 1972 | | | ⓒ 오지호 | | 인상주의가 본래 그러하고 유복한 성장기를 말해 주는 것처럼 그의 그림은 따뜻하다. 그리고 그가 꿈꾸었던 세계와 혁명에 대한 열정처럼 그의 색채는 뜨겁고, 붓의 터치는 강렬하고 역동적이다. 그의 나무와 잎들은 햇살 속에서 따뜻하게 빛나지만 금방 불이 붙을 것만 같고, 항구의 배는 먼 바다로 떠나가고 싶은 설렘과 욕망으로 가득 차 있다.

| | | ▲ 항구/ 오지호/ 유채/ 1979 | | | ⓒ 오지호 | | 만년의 작품으로 갈수록 색과 형태는 단순해지나 그의 꿈은 더욱 커져 가고 그런 의식 또한 더욱 명료해져 가는 듯하다. 1980년 5월 신군부에 의해 광주가 유린되고 있을 당시 유럽여행 중이었던 그는 귀국 후 제자들에게 "그때 너희는 무엇을 했느냐"며 질책하였다. 무등산 자락에서 살던 모후산인(母后山人) 오지호(吳之湖)는 1982년 78세를 일기로 그가 태어났던 고향 화순의 모후산 자락으로 돌아갔다.

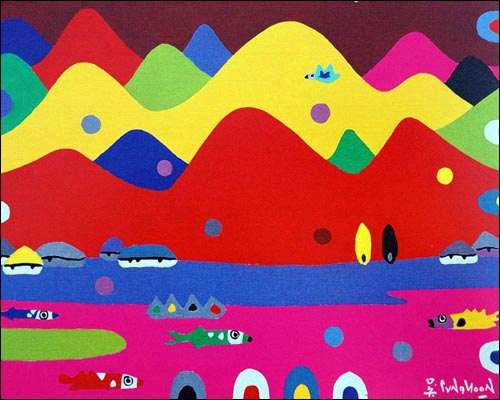

| | | ▲ 바람과 구름/ 오승윤/ 유채/ 1997 | | | ⓒ 오승윤 | |

덧붙이는 글 | 이 기사는 's-oil' 사보 1월 호에도 실렸습니다.

|