"희망이란 본래 있다고도 할 수 없고 없다고도 할 수 없다. 그것은 마치 땅 위의 길과 같아서, 사실은 땅 위에는 본래 길이 없으면서도 걸어가는 사람이 많아지면 그게 곧 길이 되는 것이다." 중국 문학가 루쉰(魯迅)이 남긴 말이다. 길이 어떻게 생겼는지를 말하고 있다. 정확하고 사실적인 묘사라고 생각하며 내가 생각하는 길도 이와 같다.

간밤에도 에피소드는 있었다. 촬영팀은 둘만 남아서 촬영하고 나머지는 전주로 돌아가 아침에 오기로 했다. 저녁을 먹고 쉬는데 긴 밤을 위로할 술이 없다. 여름철 피서객을 대상으로 하는 계곡 안의 펜션이라 근처에 영업을 하는 집이 거의 없다. 예정에 없던 팀을 맞아 저녁까지 부랴부랴 만들어준 주인아주머니가 일찌감치 정리하고 2층의 살림집으로 들어가 모양이다.

밖을 나와 여기저기 돌아다녀 보지만 술을 구할 길이 어려워 보인다. 자전거를 타고 조금 멀리 다녀올까도 싶었지만 캄캄한 밤길은 아무래도 위험하다 싶어 마지막 수를 낸다. 불이 켜진 간판 속의 펜션에 전화를 걸었다. 전화벨이 울리기를 10번만 기다려보자고 했다. 약속된 10번이 되어 포기하려는 순간 전화를 받는다. 아직 깊은 시간이 아니어선지 싫은 내색 없이 나서신다. 냉장고가 아니라 70여 미터 떨어진 보관창고까지 가야 하는데도 불구하고 앞서신다. '어지간히 고프셨나 보다'라면서 웃으신다. 마침내 맥주 몇 병을 구하는 데 성공한 우리는 '구하고자 하는 곳에 길이 있는 법'이라고 너스레를 떨어대며 상큼한 느낌으로 삼킨다.

빗속을 달렸던 첫날과 막판에 만나 고생스러웠던 둘째 날을 반추하며 점검해보니 갑돌의 말투에 자신감이 붙어 있다.

단풍이 말라 가고 있지만 대둔산 자락의 붉은빛과 빨갛게 익어가며 주렁주렁 매달린 곶감의 풍경이 묘하게 겹친다. '내려서 하나 따먹어볼까?'라고 농을 건넬 정도로 여유가 느껴진다. 코스가 험하지 않기도 하지만 이틀 만에 몸에 밴 듯, 갑돌의 바퀴를 굴려가는 소리가 경쾌하다.

전주 방향과 논산 방향으로 갈라지는 삼거리에서 잠깐 숨을 돌리는데 곧이어 만날 말골재가 화제가 된다. '말골재가 만만치는 않을 건데'라는 펜션 아주머니께서 아침에 이야기 한 대목이 떠올랐나 보다.

나는 자신 있게 말했다. 어제 그제 달려온 것을 볼 때 어렵지 않을 것이라고 갑돌에게 일러준다. 무엇보다 말골재 넘어 경천을 통해 화산에 이르기까지 긴 내리막이 기가 막힐 거라고 덧붙였다. 내가 말한 그대로의 기분을 느낀 모양이다. 가을빛 가득한 경천저수지에 달했다. 마침 가랑비가 내리기 시작한 시간에 처음으로 비포장 길을 만났다. 세 번의 펑크를 겪었지만 천천히 달리니 문제가 없었다. 그렇게 달려 거사리재를 넘고 화산에 이르렀다. 이제 남은 거리 35km 가량.

동행했던 PD가 골랐을까 동행하지 않았던 작가가 골랐을까? 다큐멘터리에서는 이 장면에서 갑돌과 길벗의 심경 그대로를 담은 김동률의 <출발>이 배경음악으로 깔리기 시작한다.

아주 멀리까지 가 보고 싶어. 그곳에선 누구를 만날 수가 있을지.아주 높이까지 오르고 싶어, 얼마나 더 먼 곳을 바라볼 수 있을지.작은 물병 하나 먼지 낀 카메라, 때 묻은 지도 가방 안에 넣고서.언덕을 넘어 숲길을 헤치고, 가벼운 발걸음 닿는 대로.끝없이 이어진 길을 천천히 걸어가네.우리는 딱 그런 기분과 심정으로 이 길을 달린 것 같다.

가수는 이어지는 가사에서 "멍하니 앉아서 쉬기도 하고 가끔 길을 잃어도 서두르지 않는 법" 그리고 "언젠가는 나도 알게 되겠지, 이 길이 곧 나에게 가르쳐 줄 테니까"라고 경쾌한 목소리로 담아낸다. 노래 구절 한마디 한마디가 둘이 같이 달린 2박 3일간의 여정에 대해 박수를 보내는 선물 같았다.

큰사진보기

|

| ▲ 그 시절 한번쯤은 스치고 지났을지도 모른다. 고산천을 바라보며 어릴적 고산천의 풍경을 화제로 이야기를 나누는 중이다. |

| ⓒ JTV 방송화면 캡처 |

관련사진보기 |

멀지 않은 봉동과 고산에서 유년시절을 보낸 길벗과 갑돌. 한 살 차이였기에 그 시절 어떤 식으로든 스쳐 지나갔을지도 모른다. 비포장 신작로를 달려 고산으로 삼례로 자전거를 달리기도 했었으니깐. 가끔은 칡을 캐거나 밤을 따러 다니던 것이 고산 쪽이었으니깐.

내가 걸어온 길과 갑돌이 걸어온 길이 결국에는 20년쯤 후에 전주에서 만나기로 예정된 길이었을지도 모른다.

고산을 지나 봉동을 향해 달리다 보니 자연스럽게 그 시절의 이야기가 오고 간다.

서해로 흘러가는 만경강은 아직 까지는 고산천이다. 회포대교에서 소양천과 만나야 비로소 만경강으로 불리게 된다.

왜' 내가 이 길을 따라나섰는지 솔직히 후회스럽고 두렵기도 했었다'는 갑돌의 이틀간의 속내는 어디론가 사라지고 만 모양이다. 나중에 다시 이 코스 그대로 달려보자 한다.

걷기 전엔 두려움과 미지의 길이었지만 달리고 난 뒤엔 또 하나의 기억을 간직한 길이 된 것이다.

2013년에 홀로 떠난 5박 6일간의 남도여행에서 내가 가졌던 느낌. 그것은 나에 대한 새로운 발견과 또 다른 희망이었다. 갑돌에게 주고자 했던 그 선물. 갑돌이 받았는지 물어보지 않았다.

'개고생'이라고 부르며 왜 그렇게 다니는지 궁금해 하는 지인들에 대한 나의 답이 이런 거 아닌가 싶다.

내가 달리고 난 후에 세상은 나의 것이 되고 비로소 길 위의 주인공이 될 수 있다. 희망이 있기도 하고 없기도 한 이유는 희망이란 길 위에서 만들어내야 하는 나의 몫에 속하기 때문이 아닐까?

큰사진보기

|

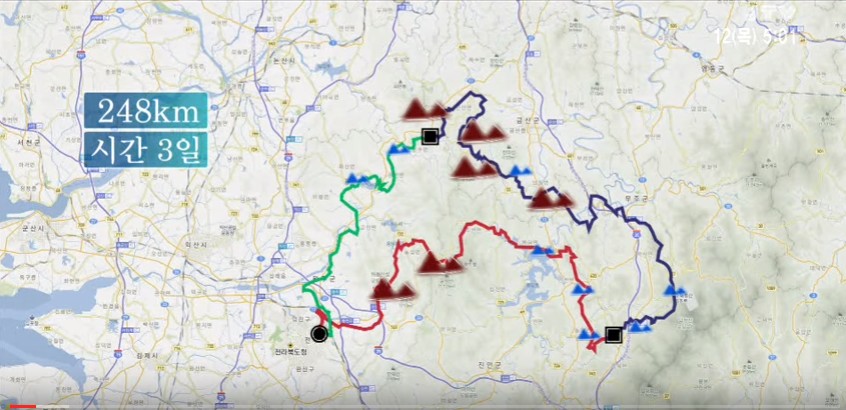

| ▲ 첫날 전주에서 출발해 위봉재와 피암목재를 넘어 진안군 동향면에서 1박. 두 번째 날은 무주를 지나 한티, 작고개, 서낭당이재, 배티를 넘어 운주면 대둔산자락에서 잠을 잤다. 마지막 날은 경천, 화산, 고산, 봉동을 지나 전주로 돌아왔다. 촬영을 위해 지체된 시간이 많아서 그렇지 1박2일 코스로 잡아도 돌만한 코스다. |

| ⓒ JTV 방송화면 캡처 |

관련사진보기 |

덧붙이는 글 | '두 바퀴로 만나는 세상'이라는 제목으로 자전거 여행기를 담아보려 합니다. 이 기사는 인터넷 매체인 '전북 포스트'에 동시에 보냈습니다.