일면식도 없는데 불쑥 이렇게 편지 올리게 돼 송구스럽습니다. 언론에 밝힌 교수님의 자못 '당당한' 반론을 읽으며, 순간 무작정 자판 앞에 앉았습니다. 오해 없길 바라는 마음에서 우선 밝혀둘 게 있습니다. 고등학교에서 17년째 아이들을 가르치고 있는 현직 교사이며, 김대중과 노무현 두 전직 대통령의 재임 시절이 여느 정권과 비교해 좋았다고 회상할지언정 속칭 '빠'는 아닙니다.

혹, 글 도중 정제되지 않는 거친 표현이 나와도 너그러이 양해해주시기 바랍니다. 이 땅 최고의 지성이라는 대학의 교수님일진대 서울도 아닌 지방의 한 고등학교 교사의 반론 정도에 발끈하시지는 않으리라 믿습니다. 물론, '깜'은 안 되겠지만, 제 글에 재반론 해주신다면 학식 높으신 분의 가르침이라 여기며 제 마음속에 소중히 간직하겠습니다.

우선, 만약 저라면 그런 기말시험 문제지를 받아들고 어떻게 했을지 떠올려봤습니다. 응시한 한 학생이 교수님의 '비공개' 지시를 무시하고 언론에 노출시킨 걸 나무라셨는데, 그건 불쾌해하실지언정 문제 삼는 건 어째 좀 '찌질해' 보입니다. 무릇 학생들을 평가하는 시험이란 그 자체로 공식적인 행위이니, 제 상식으로는 추후 외부에 공개되는 게 오히려 당연합니다.

이의를 제기한 학생이 '비 법대생 1명'이라고 적시하신 걸 보고는 조금 어이없기도 했습니다. 법대생이 아니어서 문제의 의도나 맥락을 제대로 파악하지 못한 것쯤으로 여기시나본데, 대놓고 '적서 차별'을 할 게 아니라면 그건 졸렬한 변명에 불과합니다. 더욱이 그 학생을 제외한 나머지 학생들 모두는 교수님 '편'이라는 듯, 굳이 '1명'이라고 덧붙인 건 속보이는 짓입니다.

핵심은 '비 법대생'도 '1명'도 아닌, 문제 제기가 타당한가 여부입니다. '다양한 효과적 교수법을 통해 학생들을 잘 가르치는 것'이 중요하다는 말씀이야 두 말 하면 잔소리입니다. 다만, 두 전직 대통령이 보수 언론과 권력으로부터 수없이 공격당한 '소재'를 시험문제의 지문으로 활용한 걸 두고 '효과적 교수법'이라고 눙치는 건 누가 봐도 억지입니다.

"그런 분이 인서울 대학교수라니, 참담하네요"

큰사진보기

|

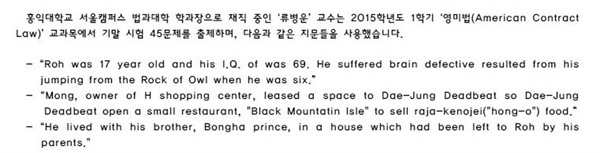

| ▲ 홍익대학교 총학생회가 지난 11일 공개한 시험 지문. |

| ⓒ 홍익대학교 총학생회 |

관련사진보기 |

여론의 뭇매를 맞아 '×됐다'는 교수님의 말마따나, '홍대 법대 일베 교수' 뉴스는 대부분 들어 알고 있었습니다. 언론에서 지나치게 자극적인 제목을 뽑은 탓도 있겠지만, 주위의 반응은 그보다 더하면 더했지 덜하진 않았습니다. 모두 한목소리로 두 전직 대통령을 '조롱'하고 '능멸'한 짓이라고 했습니다. 어떤 이는 '패악질'이라는 자못 과격한 표현까지 서슴지 않았습니다.

나이와 성향을 떠나, 교사든, 학생이든, 단 한 명도 교수님 '편'은 없었던 겁니다. 교수님께서는 '계약법' 강의를 '정치적'으로 해석하는 걸 나무라놓고는, 자신의 '수업 중 언어가 학생들의 다양한 정치적 스펙트럼에 부합할 수 없다는 건 당연하다'며 당최 앞뒤가 맞지 않는 주장을 내놓고 있습니다. 문제의 지문을 읽어봤다는 한 아이는 이렇게 말하더군요.

"'표현의 자유'와 '학문의 자유'를 수호하기 위해서 물러설 수 없다는 말에 하도 어이가 없어 한참을 웃었어요. 그런 결기라면 살아있는 권력을 도마 위에 올려놓고 풍자해야지, 역사적 평가가 어떠하든 간에, 이미 이 세상 사람들도 아닌 두 전직 대통령을 희화화했다는 건 누가 봐도 비굴한 행태죠. 그런 분이 '인-서울(In-Seoul)'의 대학 교수라니 참담할 따름입니다." 그러면서 그 말에 '진정성'을 인정받으려면, 해당 문제를 차라리 이렇게 냈어야 한다고 강조했습니다. 법대에 진학해 변호사가 되겠다는 당찬 고2 학생인데, 성적이 되든 안 되든 교수님께서 근무하시는 홍익대는 절대 가지 않겠노라고 다짐하더군요. 물론, 요즘처럼 살벌한 세상에 만약 문제의 지문을 이렇게 만들었다면 무사하지는 못하셨겠죠.

"MB was 17 year old and his I.Q. was 69. He suffered brain defective resulted from his eating a mouse when he was six", "Lee, owner of S shopping center, leased a space to Geun-Hye Deadbeat so Geun-Hye Deadbeat open a small restaurant, 'Daegu' to sell 'Chicken'."

사실, 전 지문을 읽자마자 노무현 전 대통령의 재임 시절인 2004년 한나라당(새누리당의 전신) 국회의원들이 모여 벌인 연극 <환생경제>가 떠올랐습니다. 현직 대통령을 향해 '육××놈', '×잡놈', '×알 달 자격도 없는 놈'이라 욕해대며 키득거렸던 국회의원들은 자신들을 향한 여론의 비난에 이렇게 답했습니다.

"연극은 연극일 뿐이다. 뭐가 문제냐?"조롱하는 행태, 인간으로서의 예의가 아닙니다교수님께서 그토록 강조한 '표현의 자유'를 10여 년 전 그들도 똑같이 부르댄 것입니다. 여론에 맞서 물러설 수 없다는 교수님의 반론과 너무나 흡사하지 않습니까. 교수님의 정치적 성향이 어떤지, 어느 정당을 지지하는지는 굳이 물을 필요도 없고 관심조차 없습니다. 다만, 살아있는 권력 앞에서는 '찍' 소리도 못 내면서, 고인이 된 전직 대통령을 '표현의 자유', '학문의 자유' 운운하며 조롱하는 행태는 대학 교수, 아니 인간으로서의 예의가 아닙니다.

더욱이 명색이 명문대 출신에다 유학까지 다녀오신 교수님답지 않게 비유도 조악합니다. 자신의 글은 연암 박지원의 자유분방한 문체에, 교수의 자질의 의심된다는 야당의 주장은 정조의 문체반정에 비유한 건 어처구니없습니다. '제 논에 물 대기'도 유분수지, 외려 당시 기성 질서와 서슬 퍼런 권력을 마음껏 조롱한 연암의 글을 교수님의 주장에 빗대다니요. 입에 담자니, 제가 다 부끄러울 지경입니다.

교수님의 주장은 사실 '품위가 없다'기보다 '몰상식하다'는 겁니다. 아이들은 게다가 '찌질하다'는 말까지 덧붙입니다. 'Roh(노)'와 'Owl Rock(부엉이 바위)'을, 나아가 'Dae Jung(대중)'과 ''Hong-o(홍어)'를 대놓고 적었으면서도, '특정인과 관련이 없고, 비하도 아니'라는 교수님의 '처절한' 항변에, 주변에서는 '어쩌다 저런 사람을 교수로 채용했을까'라며 되레 홍익대를 욕하기도 했습니다.

류병운 교수님. 친한 동료 교사의 집에서 키우는 개 이름이 '명×이'입니다. 주인은 물론 손님에게도 언제든 꼬리를 살랑살랑 흔들어대는 귀염둥이랍니다. 한 가족 같은 그를 욕보이는 이름 같아 미안하기는 하지만, 그렇게 이름 지은 건 어쨌든 그가 '개'이기 때문입니다. '4대강 사업'에 반대한다는 의사를 그렇게 표현한 것이라고 합니다.

그 모티프는 역사에서 비롯된 겁니다. 익히 들어 아시겠지만, 조선시대 사색당파 중 남인 세력의 본거지였던 경상도 지방에서는 지금도 집에서 키우는 개 이름이 '시열이'인 경우가 많다고 합니다. 예송 논쟁과 환국을 거치며 수많은 남인들을 죽음으로 내몰았던 당시 서인의 영수 우암 송시열을 남인의 후손들은 그렇게 '기억'하려는 것입니다. 개가 된 '시열이'를 부르는 것으로 보복을 하는 셈이랄까요.

어쨌든 이쯤 되어야 '표현의 자유' 운운할 자격이 있지 않을까요? 거듭 말씀 올리지만, 저는 교수님의 정치적 성향 따위에는 아무런 관심이 없습니다. 설령 교수님이 '일베'에 들락거린다 해도 문제 삼을 수는 없다고 생각합니다. 다만, 학생의 '상식적' 비판에 대해 '몰상식하게' 대응하는 모습이 대학 교수라는 권위에 누가 되지 않을지 그 점이 안타까울 뿐입니다. 끝으로, 무례였다면 부디 용서하시고, 주상 같은 대학 교수의 너그러운 아량을 기대합니다. 교수님의 마지막 말씀처럼, 행복하고 건강한 여름방학 보내시길 기원합니다.

2015년 6월 19일지방의 고등학교 교사 서부원 올림.* 추신 : 교수님께서 맨 마지막 문단에서 쓴 '가설적 고유성 차용'이라는 표현이 무슨 뜻인지 모르겠습니다. 국어 전공자는 아닙니다만, 명색이 교사인데 어휘력이 많이 부족해 송구합니다. 혹, 답장을 주시려거든 쉽게 풀어서 설명해주시면 감사하겠습니다.