선거라는 것은 초등학교 반장 선거부터 대통령 선거에 이르기까지 그 작동원리는 똑같습니다. 다만 활용하는 가용자원의 차이나 참가하는 유권자의 수, 매체의 활용 등에서 차이가 있을 뿐입니다. 그렇다면 선거라는 것은 과연 무엇이고 그 선거에 참여하는 유권자는 누구인지 알아야하지 않을까요? 지난 연재는 선거의 본질 중 '바람'에 대해서 알아보았습니다. 오늘은 선거의 다른 요소인 '구도'와 '텃밭'에 대해서 알아보겠습니다.

여기서 예시로 든 사례들은 '옳다 또는 그르다'를 떠나서 독자 여러분께서 이해하기 쉬운 사례를 든 것입니다. 정책 혹은 공약의 가치판단이 아니라는 점, 꼭 유념해 주시기 바랍니다. 유권자는 '옳다 또는 그르다'로 판단하지 않고 '좋다 또는 싫다'로 판단한다는 선거판의 명언이 여기서도 적용 되는지 모르겠습니다만, 잘 숙지하셔서 예비후보자(정치인)에게는 영감을, 착한 시민(유권자)에게는 선택의 기준을 제공했으면 하는 소망을 가져봅니다. - 기자 말

구도의 미학?선거에서 제 3의 후보가 등장하는 것은 어쩌면 매우 자연스러운 현상이기도 합니다. 미국의 경우 공화-민주 양당으로 나뉘어져 있고, 우리나라의 경우 새누리-민주 양당으로 나뉘어져 있지요. 따라서 양당을 지지하지 않는, 생각보다 많은 유권자가 있기 마련입니다. 이런 유권자의 존재는 제 3후보의 진출을 요구하게 되고 이는 곧 선거의 '구도'라는 측면에 영향을 미치게 됩니다. 구도로 인해 선거 결과가 바뀌게 되는 경우가 많은데 지난 15대 대통령 선거가 대표적인 케이스라 할 수 있습니다.

큰사진보기

|

| ▲ 이인제 후보의 출마로 김대중 후보의 당선이 가능했다. 표는 중앙선거관리위원회 역대선거정보 시스템을 참조. 약간의 차이는 당시 미미했던 군소후보들 자료는 삭제했기 때문이다. |

| ⓒ 중앙선거관리위원회 |

관련사진보기 |

1997년 12월 19일은 우리나라 헌정사상 첫 수평적 정권교체가 실현된 역사적인 날이었습니다. 이날에 대해서 성공회대 한홍구 교수는 다음과 같이 평가합니다.

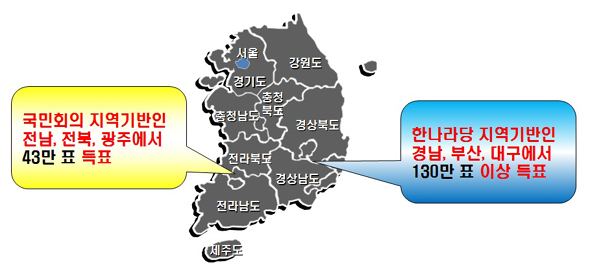

김대중 정권의 탄생을 기적이라고 해야 한다. 다른 요인들도 돕지 않았으면 정권교체가 안 됐다. 이인제가 500만 표를 갖고 가면서 민주정권의 수립의 1등 공신이 됐다. (웃음) 거기에 DJP연합도 있었다. 김대중을 대통령 병 환자라고 비판했다. JP와 붙었다고. 나도 비판했다. 그런데 이게 없었어도 정권은 바뀌지 못했다. 그뿐 아니다. 김현철 게이트도 있었다. 이런 모든 요인에도 김대중은 겨우 37만 표 차이로 이겼다. - 한홍구 著, 대한민국史 중에서정권교체의 이유가 DJP연합, 김현철 게이트, IMF 등 여러 가지 이유가 있지만 가장 큰 이유가 이인제 후보가 500만 표를 가져간 것이라는 주장입니다. 이회창, 김대중, 이인제의 3자 구도에서 이인제 후보는 전국적으로 4,925,591표를 획득하였고 19.20%를 차지하면서 김대중 후보의 당선을 가능케 했습니다. 실제로 이인제 후보는 이회창 후보의 표를 상당부분 가져간 것으로 계산되었습니다. 구도의 미학일까요?

큰사진보기

|

| ▲ 이인제 후보 득표현황 한나라당의 아성인 대구·경남·부산에서 이인제 후보의 선전이 정권교체를 가능케 했다. |

| ⓒ 최요한 |

관련사진보기 |

구도의 문제는 우리나라에만 적용되는 것은 아닙니다. 제 3후보의 등장으로 선거판도 자체가 바뀌거나 크게 영향을 받은 사례는 대단히 많이 있습니다. 미국 대통령 선거의 대표적인 사례로 소비자 운동의 선구자로 불리는 랠프 네이더(Ralph Nader. 1934.2.27~)가 있습니다. 2000년에는 2.7%, 2004년에는 0.3%의 득표율을 기록했으나 그 위력은 상상 이상이었습니다.

한 표라도 더 얻으면 그 주의 대의원 표를 모두 싹쓸이 하는 미국만의 독특한 선거제도에서 나온 현상 때문이었습니다. 이로 인해 2000년 당시 민주당의 앨 고어와 공화당의 부시의 최대 격전지였던 플로리다 주에서 네이더는 고어의 표를 가져가는 바람에 부시 대통령이 당선되는데 결정적인 역할을 한 것입니다.

텃밭, 후보자의 믿을 구석흔히들 선거에서 텃밭이 좋다, 텃밭이 나쁘다 등의 이야길 합니다. 이는 그 지역의 성향이 후보자에게 유리한지 그렇지 않은지를 의미합니다. 선거의 지형적 여건을 이야기 하는 것이지요. 그런데 이 지형적 여건을 만드는 것은 학연(學緣)이나 지연(地緣), 혈연(血緣) 관계의 총합으로 인한 것이기에 여기에 후보자들은 심혈을 기울입니다. 후보자들이 동창회니 동문회니 향우회를 찾는 까닭이 여기 있는 것이지요.

그러면 서울에 사는, 지방에 출마할 예정인 후보는 어떻게 텃밭을 가꾸나요? 재경 ○○향우회니 재경 ○○동문회에 뻔질나게 드나들면서 눈도장을 찍고 선거 시기에 도와달라고 읍소합니다. 저는 실제로 미국에 있는 재미 ○○ 고등학교 동문회에 후보자가 방문해서 다음 선거에서 도와달라는 이야기를 했다고 하는 것을 들은 적이 있습니다. 향우회와 동문회의 힘은 생각보다 셉니다. 이들은 선거 시기에 우리 고향사람, 우리 동문의 당선을 위해 지역에 사는 지인들에게 전화를 겁니다. 시간까지 따로 빼서 하루 종일 전화를 돌립니다. 지역에 사는 사람들은 그 전화를 받고 맘을 움직이는 경우가 있지요. 이를 위한 겁니다.

이렇게 맘이 쏠리게 하면서 지지그룹을 형성하게 되고 이 지지그룹은 고정표로 역할을 하면서 확산이 됩니다. 선거 시기에 아주 결정적인 역할을 하게 됩니다. 그런데 최근에는 정치적 부동층의 증가로 인해서 무소속의 약진이 두드러지고 있습니다. 전화 융단폭격이 거부감을 갖게 하는 경우도 종종 있는 것입니다. 유권자의 마음은 갈대와 같아서 언제까지 같은 마음을 갖게 되지는 않지요. 따라서 영원한 텃밭이란 없습니다. 투표일까지 후보자는 매진을 해야 합니다.

서울에서 텃밭을 기대하지 마라가끔은 서울에서도 텃밭 이야길 하는 경우가 있습니다. 서울의 강남, 서초, 송파와 같은 지역은 현재의 새누리당의 안방과 같은 지역입니다. 그도 그럴 것이 지난 19대 총선에서 서초갑과 을, 강남갑과 을, 송파 갑을병 모두 새누리당으로 당선되었기 때문입니다. 그래서 정치권에서는 '강남벨트'라고 부르지요. 새누리당 전신인 한나라당 시절 16대부터 현재 새누리당 19대까지 100% 싹쓸이를 했습니다.

저는 현 여권의 유력 정치인들의 자제들 역시 이 지역에서 정치활동을 하고 있는 것으로 파악했습니다. 이 역시 텃밭을 믿기 때문인데요, 과연 20대, 21대 총선에서도 이런 텃밭의 위력이 지속이 될까요?

그것은 알 수 없습니다. 바뀔 수도 그렇지 않을 수도 있습니다. 하지만 분명한 것은 22대, 23대 계속 시간이 흐를수록 바뀌어 갈 것이라는 겁니다. 오죽했으면 정치는 살아있는 생물이라고 했을까요? 이 이야기를 확장하면 말뚝만 박아도 당선된다고 하는 일부 영남과 호남지역의 이야기도 해당이 됩니다.

90년 3당 합당이라는 역사적 왜곡으로 지역주의가 심화되었으나(물론, 영남과 호남의 지역주의를 같은 반열에서 보아서는 안 된다는 주장에 십분 동의합니다만) 지금 이를 온 몸을 던져 깨뜨리기 위해 노력하는 많은 이들이 있습니다. 서울이든 어디든 텃밭에 기대하지 마시기 바랍니다. 전술적으로 텃밭에 정성을 들일 수는 있으나 그것이 목표가 되어서는 안 됩니다. 유권자가 계속 바뀌기 때문입니다.

덧붙이는 글 | 이로써 선거의 요소에 대해서 정리했습니다. 다음은 이러한 선거의 3요소가 영향을 미치는 유권자에 대해서 알아보겠습니다. 바뀌어 가는 유권자, 과연 유권자는 누구일까요?