큰사진보기

|

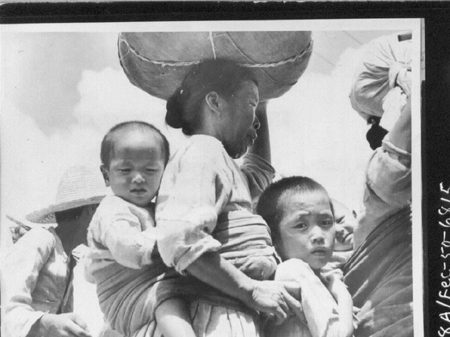

| ▲ 피난을 가고자 열차표를 사려고 줄을 선 어느 어느 어머니(경남 함안). |

| ⓒ NARA, 눈빛출판사 |

관련사진보기 |

# 9. 금오산별남댁"우짜든동 걔들이 무사히 돌아와야 할 건데…. 그래, 이 밤중에 길이나 알고 산에 가나?""모릅니다. 깊은 산속에 한두 집만 사는 외딴 곳을 좀 가르쳐주세요.""그라믄(그러면) 어딜 가면 좋겠노…."할머니는 잠시 생각했다.

"그라믄 금오산 아홉산골째기로 가라.""여기서 멉니까?""멀진 안타만 가는 길이 디기 험할 끼다. 그래도 거기가 피난하기에는 가장 안전할 끼다. 거기 가면 해평 영감 할마이가 살고 있다. 그 영감 할마이 그 골째기에서 평생을 배추농사 지으며 산다. 그 영감 할마이한테 잘 말해 거기서 난리 잘 피하고, 지발(제발) 너덜 고향집에 무사히 돌아가라."순희는 속옷 주머니에서 돈을 꺼내 상 위에 놓았다.

"마, 도로 넣어라. 내 돈 받을라고 너덜한테 밥해 준 거 아니다.""할머니, 아주 맛있게 잘 먹었습니다. 적지만 받으세요.""그만 됐다. 내도, 영감도, 곧 염라대왕한테 갈 낀데, 그때 내 배고픈 이 밥을 주어 아사(餓死, 굶어죽음) 구제한 적이 있다고 자랑할란다. 내 이 돈 받으면 그때 염라대왕님께 자랑 몬 한다. 아무 소리 말고 돈 도로 주머니에 넣어두었다가 요긴할 때 써라. 개도 물고 가지 않는 돈이지만 사람 사는 시상에는 그게 젤로 요긴하다. 특히 이 피난 길에는. 뱃속 아이도 돈을 보이면 저절로 나온다 안 카나." 할머니는 상 위의 지전을 집어 순희의 손에 도로 쥐어주었다.

"고맙습니다. 할머니 택호가 뭡니까?""그건 알아 뭐 할라고?""해평 할머니 만나면 말씀 드리려고요.""각산에 사는 별남댁이라 카면 잘 알 끼다. 그런데 이 밤중에 아홉산골째기를 너덜이 지대로 찾아갈는지 모르겠다. 내 말 단디(단단히) 듣고 가라. 여서 한 오리쯤 가면 금오산 못(저수지)이 나올 끼다. 그 못 오른쪽으로 비탈길이 있다. 그 길이 아주 까풀막지니까(경사가 심하니까) 단디 조심하면서 가라.""네, 잘 알겠습니다.""봐라, 그 비탈길에서 헛발 디디면 바로 금오산 못으로 떨어진다. 거기서 한 십리쯤 그 까풀막진 길을 더 올라가면 거기가 아홉산골째기다. 어두운 밤이라 길이 잘 보일지 모르겠다만 거기 해평 영감 할마이 집이 있다. 내 영가하면(말하면) 내쫓지는 안 할 끼다." "할머니, 잘 알았습니다. 부디 건강하세요.""그래, 고맙다. 피난 잘 하고 꼭 부모 상봉하거라.""네."순희와 준기는 두어 번 고개숙여 인사를 했다.

밤길준기와 순희는 각산마을 별남 할머니 집을 나온 뒤 곧장 금오산 아홉산골짜기로 향했다. 어두운 밤길에다 초행길이라 몇 차례나 길을 찾지 못해 헤맸다. 그들은 가는 도중에 길이 막히거나 끊어지고, 개울이나 구릉에 빠지면서도 끝내 금오저수지 비탈길을 찾았다.

별남 할머니 말대로 아홉산골짜기로 가는 비탈길 경사가 몹시 심했다. 발아래는 시커먼 저수지로, 발을 뗄 때마다 다리가 후들후들 떨렸다. 두 사람은 컴컴한 밤길에 돌부리에 부딪쳐 넘어지거나 나무에 긁혔다. 그들은 가는 길을 잘 몰라 헤매며 개미처럼 엉금엉금 기다시피 금오저수지 비탈길을 지난 끝에 마침내 아홉산골짜기 들머리에 이르렀다. 그들은 길가 바위에서 잠시 쉬었다.

그제야 자정이 넘었는지 하현달이 떴다. 그 시간에도 강 건너 천생산, 유학산 쪽에서는 이따금 콩을 볶는 듯한 총소리가 울렸다.

"서로 한 하늘 아래서 살 수 없는 원수처럼 상대를 아주 몰살시키려는 전투인가 봐요."순희가 긴 침묵을 깨트렸다.

"기게 전쟁이야요."앞서 가던 준기가 대꾸했다.

"동생, 그동안 팔자에도 없는 벙어리 노릇하느라 고생 많았어요.""아니야요. 누이 덕분에 밥까디 배불리 얻어 먹고…. 앞으루도 내레 가능한 입을 닫가시오.""그게 함께 사는 길일 거예요.""알가시오."

억새초가"아무튼 난생 처음 이 밤중에 예까지 오고….""아직 우리가 살아 있다는 게 기적 같구만요.""그래요. 유학산 골짜기에서 미제 폭탄에 까마귀 밥이 되고 싶지는 않았어요.""나두 그랬디요. 거기다 한 핏줄을 나눈 젊은이들끼리 서로의 가슴을 띠르는(찌르는) 육박전이 아주 싫었던 거야요. 기런 가운데 순희 누이가 도망가자구 해서 처음에는 겁도 났디만 곧 구원을 받은 기분이었습네다.""아무튼 나도 이런 전쟁인 줄은 몰랐어요.""내레 마찬가디야요. 아주 비극적인 전쟁이디."아홉산골짜기 들머리에서 한 시간을 더 쉬엄쉬엄 오르자 달빛에 푸르스레한 외딴 억새초가가 보였다. 그 집이 그렇게 반가울 수 없었다.

"내레 이데부터 입 닫가시우.""고마워요."그들이 마당으로 들어서자 섬돌에는 고무신 두 켤레가 놓여 있으나 방에는 불이 켜 있지 않았다.

"계십니까?""…."순희는 다시 좀 더 큰 소리로 불렀다.

"

계십니까?""이 밤중에 누고(누구요)?"한 할머니가 방문을 열며 대꾸했다.

"신세 좀 지려고 왔습니다.""어디서 온교?""서울에서 왔습니다.""뭐라고? 서울서 여까지….""피난을 오다보니 그렇게 됐습니다.""그란데 이 골째기는 우예 알고 찾아왔노?""아랫마을 별남 할머니가 여기를 가르쳐주셨습니다.""빌남(별남)댁이? 알았다. 쪼매만 기다려라."등잔불그새 해평 할머니는 성냥을 찾아 등잔불에 붙였다.

"누기라(누구요)?"옆자리에 누웠던 영감이 몸을 일으키며 물었다.

"각산 빌남(별남)댁이 보내준 사람들인데 서울에서 피난 온 사람들이라 카네."영감은 덮었던 이불을 젖히며 말했다.

"어이 들어오소.""

한밤중에 염치가 없습니다.""얼매나(얼마나) 피난 갈 곳이 없었으면 이 골째기에까지 들어왔겠노. 마, 우리는 예로부터 오는 손 거절치 않고 가는 손 붙잡지 않는다. 어이 들어온나."해평 할머니가 윗목에 널어놓은 고추를 방비로 쓸면서 말했다.

"산에서 사는 사람은 이렇게 산다.""별 말씀을요. 어찌 피난을 오다보니 여기까지 왔습니다.""알았다. 내 빌남(별님) 댁 말이라카마 팥으로 메주를 쑨다캐도 곧이 듣는다. 자세한 이바구(이야기)는 밝을 때 듣기로 하자. 이 밤중에 여까지 찾아오느라고 고단할 낀데 그만 자자. 내 안쪽으로 이불 펴줄게."해평 할머니는 윗목 가마니 위에서 이불을 내려 잠자리를 폈다.

"마, 그래라. 이 금오산은 옛날 임진왜란 때도 피난처였다 카더라. 이번 난리는 디기 심한가 보다. 서울사람이 이 금오산 아홉산골째기까지 피난을 다 오고.""하매, 웬 비항구(비행기)가 그렇기도 마이 날아다니는지 어데 인민군들이 살아남겠더나."해평 영감은 할머니를 툭 쳤다. 아마도 입조심 하라는 신호 같았다.

"처서가 벌씨로 지났기에 밤이 마이 길어져 지금 자도 한잠 잘 끼다. 같이 온 사람은 어예(어찌) 되노?""남동생입니다. 근데 말을 못합니다.""우야꼬? 나이도 젊은 사람이…."준기는 영감 할머니에게 말없이 꾸벅 인사를 했다.

"몸매가 다부져 보이고 인물이 참 좋다.""저희를 받아주셔서 고맙습니다.""이만 일에 뭘, 그만 고단할 텐데…. 마, 자자. 등잔 기름 닳는다."준기와 순희는 겉옷을 입은 채로 이불 속으로 들어갔다.

큰사진보기

|

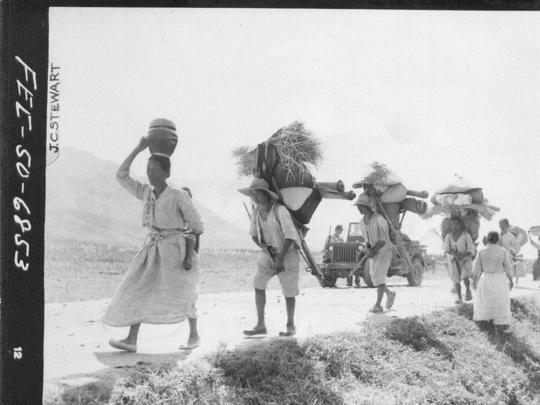

| ▲ 피난길 남자는 가재도구를 지게에 지고, 여자들은 머리에 이고 아이를 업은 채 피난을 가고 있다(1950. 7. 29.) |

| ⓒ NARA, 눈빛출판사 |

관련사진보기 |

(다음 회로 이어집니다.) 덧붙이는 글 | 여기에 실린 사진은 대부분 필자가 미국 국립문서기록관리청(NARA)에서 수집한 것들과 답사 길에 직접 촬영한 것입니다. 본문과 사진이미지가 다를 경우 한국전쟁의 한 자료사진으로 봐주십시오.