큰사진보기

|

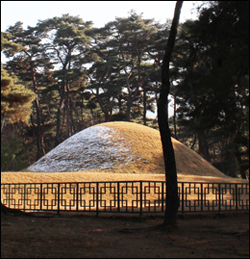

| ▲ 경순왕 바로 앞 임금이었지만 견훤군에게 비참하게 죽은 경애왕의 무덤 철책에 누군가가 자전거를 묶어놓고 걸어서 남산 안으로 갔다. |

| ⓒ 정만진 |

관련사진보기 |

박제상 유적지를 떠나 35번 도로를 타고 경주로 올라온다. 남산 서쪽 비탈에서 만나는 첫 답사지는 경애왕릉이다. 경애왕(924~927)은 신라 마지막 임금인 경순왕 바로 앞의 55대왕이다. 경애왕(景哀王)은 이름에 '哀'가 들어 있는 데서도 짐작이 되듯이 '슬픈' 임금이다. 왕위에 앉아 있었던 시간은 불과 3년 밖에 안 되면서도 좋지 못한 이름만은 역사에 유구하게 남겼기 때문.

경애왕은 망해가는 신라의 왕답게 줄곧 왕건에게 '아부'를 했다. 삼국사기에 보면 그는 재위 2년(925) 왕건에게 사신을 보내 "견훤은 변덕스럽고 거짓말을 일삼으므로 그와 화친해서는 안 된다"고 말했다. 신라와 친하게 지내자는 뜻이다.

이듬해인 926년에도 그는 왕건에게 비슷한 아부를 한다. 견훤이 고려로 쳐들어갔을 때 왕건은 방비를 굳게 하고 싸우지 않았다. 경애왕은 사신을 보내 "하늘은 견훤을 돕지 않을 것입니다. 만약 대왕이 진격하여 위풍을 보인다면 견훤은 반드시 스스로 무너질 것입니다" 하고 '아부'했다. 왕건은 "내가 견훤을 두려워하는 것이 아니라, 그의 죄악이 넘쳐서 자멸하기를 기다릴 뿐"이라고 대답했다.

큰사진보기

|

| ▲ 박씨 임금들의 무덤이 줄지어 자리잡고 있는 경주 남산의 서쪽. 남쪽부터 (1) 경애왕릉, (2) 삼릉, (3) 배리 삼존불, (4) 지마왕릉, (5) 포석정이 등산을 하지 않고도 볼 수 있도록 도로변에 포진해 있다. |

| ⓒ 정만진 |

관련사진보기 |

'슬픈' 임금 경애왕, 왕건에 계속 아부927년 정월, 경애왕은 백제를 공격한 왕건을 위해 지원군을 보낸다. 그러나 그 해 9월, 경애왕은 이름 그대로 '슬픈' 왕이 되고 만다. 견훤이 고울부(경북 영천)에서 신라군을 공격하였다. 경애왕은 왕건에게 구원을 요청했다. 왕건은 정병 1만 명을 출동시켰다. 그러나 거리가 먼 탓인지 왕건의 군대는 늦었다.

견훤은 왕건의 구원병이 도착하기 전에 경주를 습격했다. 11월(음력 10월)이었다. 경애왕은 왕비, 후궁 등을 데리고 포석정에서 연회를 베풀며 놀고 있었다. 적병이 오는 것도 몰랐다.

왕은 견훤군에게 사로잡혔다. 경애왕은 살려 달라고 애걸복걸하지만, 견훤은 칼을 주어 그를 자살하게 했다. 견훤은 경애왕의 왕비를 겁탈했다. 견훤의 부하들도 경애왕의 비첩들을 겁탈했다. 경애왕은 줄곧 왕건과 친하게 지내고 견훤을 끝까지 배척했지만, 마지막 결과는 견훤에게 비참하게 짓밟힌 것뿐이었다.

박씨 임금 셋이 나란히 누워 있는 삼릉삼릉은 경애왕릉에서 북쪽을 응시하면 소나무 사이로 보인다. 50m나 될까. 말 그대로 엎어지면 코가 닿을 지척이다. 삼릉이니 무덤이 셋인 것이야 말할 것도 없다. 삼릉은 8대 아달라왕(154∼184년 재위), 52대 신덕왕(912∼917), 53대 경명왕(917∼924)이 그 주인공들이다.

경순왕릉은 경주에 없다. 그는 나라가 망한 후 고려의 서울 개경에 가서 살다가 죽었기 때문에 무덤도 임진강 인근에 만들어졌다. 경기도 연천군 장남면 고랑포리 산18-2번지가 경순왕의 '현주소'이다.

그렇게 56대 경순왕릉은 멀리 '고려' 땅에 있다 하더라도 그 바로 앞 임금인 55대 경애왕과, 54대 경명왕, 53대 신덕왕의 무덤들이 나란히 붙어 있는 것은 충분히 그럴 법한 일이다. 하지만 그들과 750년 이상 차이가 나는 8대 아달라왕의 무덤이 함께 있는 것은 그 까닭을 헤아리기가 쉽지 않다. 왜 그럴까? 모두들 박씨 왕이어서 그렇게 한 자리에 모여 있는 것일까?

그러고 보니, 남산의 서쪽 비탈에 있는 왕릉은 모두 박씨의 것이다. 가장 남쪽의 55대 경애왕, 바로 위 삼릉의 54대 경명왕, 53대 신덕왕, 8대 아달라왕, 다시 삼릉과 포석정 사이의 6대 지마왕, 포석정과 나정 뒤 장창골의 7대 일성왕까지 모두 박씨 왕들이다. 시조인 박혁거세도 이곳 나정에서 출생했고, 최초의 궁궐도 이곳 창림사터 일원에 지었다. 남산과 이어지는 치술령 일대도 박제상 유적이다. 선도산 일대가 김춘추 일가의 산소였듯이 남산 서쪽 일원은 박씨들의 터전이었던 것이다.

아달라왕, 우리나라 최초의 고갯길 죽령 열어 삼릉에 묻힌 세 임금 중 8대 아달라왕은 154년부터 184년까지 30년을 재위했다. 무덤 앞 안내판은 '아달라왕은 백제가 침입하여 백성을 잡아가자 친히 군사를 출동하여 전장에 나아갔다. 그러나 백제가 화친을 요청하자 포로들을 석방하였다. 왜에서는 사신을 보내왔다. 능의 크기는 '밑둘레 58m, 높이 5.4m, 지름 18m'라고 안내하고 있다.

하지만 왕의 업적 중 가장 두드러진 것은 156년 계립령(鷄立嶺)에 길을 열고, 158년에 죽령(竹嶺)도 개통한 점이다. 험준한 산맥을 뚫고 고갯길을 열었다는 것은 그만큼 나라의 경제적 군사적 힘이 막강했다는 사실을 말해준다.

지릅재의 한자식 표기인 계립령은 보통 하늘재라 부른다. 충청북도 충주시 상모면과 경상북도 문경시 가은읍 사이를 잇는 높이 525m의, 우리나라 최초의 고갯길이라는 역사적 의의를 지닌 길이다. 이 길을 개척한 임금이 바로 아달라왕이었다. 게다가 그는 곧 이어 죽령까지 열었으니, 충분히 역사에 이름을 남긴 만한 치적을 쌓았다고 하겠다. 안내판의 내용을 고쳐 하늘재와 죽령을 열었다는 역사적 사실을 밝혀두어야 아달라왕을 제대로 받드는 해설일 것이다.

배리 삼존석불, 고(古)신라의 대표적 문화재삼릉 옆으로는 남산으로 오르는 대표적 등산로가 나 있다. 사람들은 흔히 이 길을 삼릉에서 시작된다 하여 삼릉골이라 부르는데, 사시사철 시원한 계곡물과 골바람이 끊이지 않는다 하여 냉골이라는 이름으로도 널리 알려져 있다. 특히 이 골짜기는 보물 666호인 '삼릉계 석불좌상'을 비롯, 수많은 불상들이 포진해 있어 불신자들의 남산 필수 답사지로 각광받고 있다.

하지만 그 많은 삼릉골 불상들은 등산을 해야 만날 수 있다. 다만 보물 63호인 '배리 삼존석불 입상'은 산을 오르지 않고서도 만나볼 수 있어 일반복을 입은 관광객들이 즐겨찾는다. 특히 이곳 삼존불상은 '고(古)신라'의 작품이기 때문에 경주에서도 희귀한 볼거리에 속한다. 불국사, 석굴암, 다보탑, 석가탑, 안압지, 봉황대 등등 많이 알려진 경주의 문화재들이 대부분 통일신라 시대 작품인데 반해, 배리 삼존석불은 신라가 고구려, 백제와 한창 쟁패를 다투던 고(古)신라 때의 것이라는 말이다.

큰사진보기

|

| ▲ 지마왕릉. 포석정에서 삼릉을 향해 출발하는 산책로의 초입에 있다. |

| ⓒ 정만진 |

관련사진보기 |

배리 삼존석불 입상을 떠나 시내 쪽으로 나아가면 금세 포석정에 닿는다. 아니, 포석정 직전에 있는 6대 지마왕릉(112∼134)을 보게 된다. 경주시 배동 산30번지에 주소를 둔 사적 221호 왕릉이다. 밑둘레 38m, 높이 3.4m의 아담한 모습이 깔끔하게 단발을 한 소녀 같은 인상을 준다. 현장 안내판의 설명 그대로 '별다른 특징은 없다' 안내판은 지마왕이 '파사왕의 아들로 태어나 23년간 재위하면서 가야, 왜구, 말갈의 침입을 막아 국방을 튼튼히 하였다'고 소개하고 있다.

실제로 삼국사기도 읽어보면 재위 4년(115) 2월 가야 침입, 7월 가야 공격, 5년(116) 8월 가야 공격, 10년(121) 4월 왜 침입, 11년(122) 4월 왜 대규모 침입 소문, 14년(125) 정월 말갈 대규모 침입, 7월 말갈 침입 등 전쟁 기사가 즐비하다. 2년(113) 3월 백제와 수교, 12년(123) 3월 왜와 강화 기사도 보인다. 화해하였다는 것도 결국은 그만큼 치열하게 싸웠다는 이력을 반증한다. 지마왕의 시대는 전쟁의 세월이었던 것이다.

게다가 지마왕은 죽어서도 한동안은 편안하게 지내지 못했던 듯하다. 100보도 아니 떨어진 포석정에서 927년, 견훤군이 경애왕을 죽이는 사건이 일어났다. 어찌 지마왕릉 일대가 산새가 지저귀는 평화 구역으로 남을 수 있었으랴. 같은 박씨 후예 임금이 처참하게 죽는 광경을 보면서 지마왕은 저승에서도 비통의 눈물을 흘렸을 법하다. 게다가 후백제군들은 왕릉을 짓밟으며 돌아다녔을 것 아닌가.

구불구불 물길에 술잔 띄우고 노는 세계 유일 유적사적(史蹟) 1호인 포석정(鮑石亭)은 그 번호만큼이나 유명하다. 하지만 국보 1호인 남대문- 숭례문이 국보 70호인 훈민정음보다 더 높은 가치를 지녔다고 말할 수 없는 것처럼, 포석정도 우리나라의 '역사상 중대한 사건이나 시설의 자취' 중 가장 으뜸 가는 것은 아니다.

포석정은 구불구불한 돌흠[曲水渠]을 파서 물이 흐르게 한 뒤 술잔을 띄울 수 있도록 만들어졌다. 참석자들은 술잔이 자기 앞에 오면 즉각 시 한 수를 읊는다. 만약 읊지 못하면 벌주 석 잔을 마셔야 했다. 이 놀이를 유상곡수연(流觴曲水宴)이라 한다.

유상곡수연은 중국 명필 왕희지가 특별히 즐긴 놀이로 전해진다. 왕희지는 353년 지금의 중국 소흥 회계산 아래에 난정을 짓고는, 사람들과 더불어 흐르는 물에 술잔을 띄워놓고 돌아가면서 시 짓는 놀이를 즐겼다. 이때 그가 지은 '난정서(蘭亭序)'는 당태종이 무덤까지 가져갔다.

현재 세계적으로 곡수거(曲水渠)의 흔적이 남아 있는 곳은 이곳 포석정밖에 없다. 포석정의 역사적 가치가 드높은 것도 그 때문이다. 그러나 포석정은 크고 높은 것들을 일상적으로 대하는 현대인의 눈을 도저히 만족시키지 못한다. 가장 긴 길이라야 10.3m, 가장 넓은 폭도 5m 정도에 불과하고, 도랑을 에워싸고 있는 석재도 63개에 지나지 않는다. 그저 돌[石]들이 전복[鮑] 모양으로 놓여 있는 옛날 유적일 뿐이다.

포석정의 진정한 용도는 무엇이었을까

큰사진보기

|

| ▲ 경애왕이 이곳에서 처참하게 죽은 상처가 아직도 뚜렷한 듯 여겨지는 포석정의 삭막한 가을 풍경. 단풍도 들기 전에 나뭇잎이 먼저 떨어져버린 느낌이다. |

| ⓒ 정만진 |

관련사진보기 |

게다가 경애왕에 대한 힐난은 엉뚱한 오해에서 비롯된 것이니 그것도 안타까운 일이다. 927년에 경애왕이 신하 및 궁녀들과 술을 마시며 놀다가 견훤군에게 잡혀 죽었다는 기록 때문에 포석정이 역사적 이름을 얻었으니 말이다.

하지만 견훤군이 포석정에 난입한 때는 음력 10월로 삼국사기에 기록되어 있다. 음력 10월이면 초겨울이다. 경애왕이 그 추운 날씨에 호사한 궁궐을 놔두고 바깥에서 술을 마시고 놀았을까. 그것도 견훤군이 서울까지 쳐들어온 위기절명의 순간에? 별로 믿을 만한 기록이 못 된다.

포석정은 국가의 제사를 지내고, 나라의 중요한 회의도 개최하는 등 의식(儀式)이 행해진 장소로 여겨진다. 경애왕도 나라의 번영을 기원하는 회의를 하고 기도를 올리기 위해 포석정을 찾았다가 견훤군에게 죽었을 개연성이 높다. 그러나 경애왕은 술이나 퍼마시다가 죽었다는 오명을 덮어썼다. '역사는 이긴 자의 편'이라는 말도 그래서 설득력을 자랑하며 줄곧 인간 세상에 남아 있는지 모른다.