경복궁, 창덕궁, 창경궁에는 없고 종묘에는 있는 것은? 숲이다. 창덕궁 후원(비원) 말고는 세 궁궐에는 화계(花階)와 건물 뒤 조그마한 후원은 있지만 나무가 숲을 이루지 못하였다. 종묘에는 화계와 후원은 없지만 대신 숲이 있다.

다만 창덕궁 후원은 숲으로 되어 있다. 그런데 종묘 숲과는 그 역할이 다르다. 후원은 휴식의 공간이요, 학습의 공간이어서 '힐링'의 역할을 하지만 종묘 숲은 다른 궁궐의 담과 같은 역할을 한다. 궁궐의 담이 궁궐 안과 바깥을 나누 듯, 종묘 숲은 안과 바깥세상을 경계 짓고 종묘 안을 보호한다. 종묘는 제사를 지내는 신성한 공간이다. 종묘 숲은 신성한 공간을 보호하는 신성한 숲이다. 창덕궁 후원 숲이 '힐링 숲'이라면 종묘 숲은 신림(神林)이다.

종묘 숲은 신림(神林)이다

우리는 동산에 있는 나무한그루, 바위 하나라도 신성시해 해하지 않으려했다. 야산에 있는 바위, 나무도 그럴진대 혼령을 위한 종묘의 나무는 말할 것도 없다. 함부로 가지치기도 하지 않으려는 이유가 여기에 있다.

이런 이유로 종묘에는 어른 팔로 한두 아름되는 나무가 빽빽이 들어차 있다. 갈참나무, 주엽나무, 회화나무, 오얏나무, 살구나무, 쪽동백나무, 물박달나무, 가래나무, 때죽나무, 병꽃나무, 개암나무, 들메나무, 물푸레나무, 감나무 등이 숲을 이루고 있다.

그 중에 갈참나무가 종묘 숲의 주인이다. 갈참나무 숲은 종묘의 역사만큼이나 깊다. 무더운 한여름 서늘한 기운이 감도는 것은 엄숙한 공간이라는 이유 때문만은 아니다. 수백 년 동안 막자란 나무에서 뿜어 나오는 기운 때문이기도 하다.

종묘는 무덤(墓)이 아니라 사당(廟)이다

종묘는 조선의 역대 왕과 왕비의 신주를 모시고 제사지내는 국립사당(祠堂)이다. 유교에서는 사람이 죽으면 혼(魂)과 백(魄)으로 분리돼 혼은 하늘로 올라가고 백은 땅으로 돌아간다고 한다. 그래서 사당(廟)을 지어 혼을 모시고 무덤(墓)을 만들어 백을 모신다. 이 중 왕실의 신주를 모신 사당을 종묘라 한다. 종묘는 무덤(宗墓)이 아니라 사당(宗廟)이다.

죽은 자를 위한 공간이므로 사방으로 둘러싸이게 했다. 지세가 약한 남쪽에 인공으로 가산(假山)을 조성해 종묘 안으로 외부의 나쁜 기운이 들어오지 않고 신기가 오래 머물도록 하였다. 가산은 종묘에 3군데 연못을 조성하면서 나온 흙을 이용하지 않았을까 짐작된다.

길이 종묘를 안내한다종묘의 정문은 창엽문(蒼葉門)이다. 잎이 우거진다는 '창엽'은 후손이 번창하라는 의미를 담고 있어 종묘의 건축의지가 문에서부터 드러나 있다. 문에 들면 끝이 안 보이는 박석길이 맨 먼저 들어온다. 나무와 연못, 인공으로 조성한 가산이 양옆의 시야를 막는다.

그 박석 길을 신로(神路)라 한다. 신로는 가운데가 약간 높고 양옆이 조금 낮은 세 가닥 길이다. 가운데 길은 혼령과 향·축문이 들어가는 신향로(神香路)고 동측의 길이 왕이 다니는 어로, 서측의 길은 세자가 다니는 세자로다.

신향로는 정문-정전-영녕전까지 끊이지 않고 이어진다. 정전과 영녕전 남문(신문)까지는 거칠고 널찍한 박석으로 깔았고 정전과 영녕전 안은 까만 전돌로 깔았다. 어로와 세자로는 재궁(齋宮)을 거쳐 정전과 영녕전 동문으로 이어진다. 혼령의 길과 왕과 세자의 길은 재궁에서 갈라진다. 재궁은 왕과 세자가 제례가 시작되기 전에 목욕재계하고 마음을 가다듬는 곳이다. 남문은 신만이 출입하는 문이고 동문은 왕과 세자가 출입하는 문으로 문 하나까지 그 역할이 다르다.

큰사진보기

|

| ▲ 박석신로(薄石神路) 이 길은 정문에서 시작하여 정전 남문을 거쳐 영녕전 남문까지 이어진다 |

| ⓒ 김정봉 |

관련사진보기 |

종묘의 건물은 현판이 없다. 종묘의 정문에도 정전이나 영녕전의 건물, 어디에도 없다. 현판이 없어도 귀신 같이 찾아오는 걸까. 오직 길만이 죽은 자든 산자든 안내할 뿐이다. 혼령은 박석의 신향로를 따라 정전으로 가든, 영녕전으로 가든 각자의 신주를 찾아간다.

큰사진보기

|

| ▲ 전돌신로 정전과 영녕전 안의 신로는 까만 전돌로 만들었다. 창엽문에서 시작한 신로는 영녕전 월대 아래에서 멈춘다 |

| ⓒ 김정봉 |

관련사진보기 |

정조는 신위가 정전에 봉안돼 정전으로 갈 것이고 단종은 영녕전으로 가고 신위가 어디에도 봉안돼 있지 않은 광해군은 갈 곳이 없다.

종묘는 직선이다한국의 미를 선적인 요소에서 찾는다면 단순하고 간결하며 엄숙미가 있는 것은 직선이다. 종묘에서는 곡선 보다는 직선이 보인다. 직선이야말로 죽은 자를 위한 엄숙한 공간에 잘 어울린다. 길, 벽, 지붕, 기둥 열에서 직선이 보인다.

종묘 정문부터 신로는 직선으로 북쪽을 향해 길게 뻗어 있다. 재궁 앞에서는 담을 따라 직선으로 꺾여 있다. 곡선으로 휘어지지 않는다. 정전의 기둥은 둥글긴 하나 둥근 기둥의 줄은 직선이다. 엄숙하다 못해 장엄하기까지 하다.

큰사진보기

|

| ▲ 정전 기둥열 둥근 기둥 줄은 직선이다. 엄숙하다 못해 장엄하기까지 하다 |

| ⓒ 김정봉 |

관련사진보기 |

망묘루를 제외하면 종묘의 건물은 모두 맞배지붕이다. 하늘을 가르는 시원한 맞배지붕은 간결하고 단정해 엄숙한 분위기와 잘 어울린다. 화려한 팔작지붕이라면 엄숙함을 강조하는 종묘와는 어울리지 않는다. 단청하지 않은 맞배지붕이어야 엄숙하고 절제된 미가 나온다.

큰사진보기

|

| ▲ 정전 뒷벽 끝없이 이어지는 점선무늬 담은 한 치의 어긋남이 없는 단순반복이어서 사람을 질리게 만든다 |

| ⓒ 김정봉 |

관련사진보기 |

정전의 뒷벽의 점선무늬 벽돌담은 한 치의 어긋남이 없다. 질릴 정도로 단순한 직선의 반복이다. 월랑부분에서 한번 꺾일 뿐 벽돌의 나열은 계속된다. 정전의 정면에서 빼앗긴 정신이 뒷벽을 보고나면 정신이 혼미해진다.

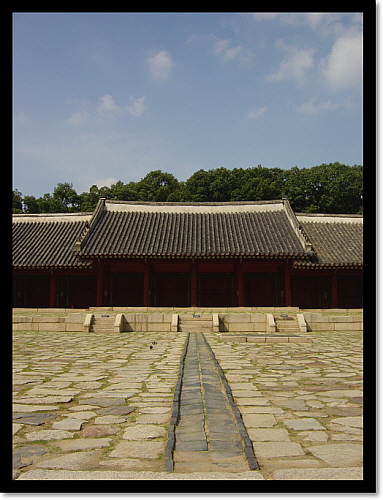

박석(薄石)에 대한 미학적·철학적·과학적 해석종묘에는 얇고 넓은 돌인 박석이 여러 곳에 깔려있다. 신로도 모두 박석으로 돼 있고 정전과 영녕전 앞마당 모두 박석이다. 박석은 예전부터 민간에서 사용하여온 아주 친숙한 건축 재료다. 그렇다면 왜 종묘정전이나 영녕전 마당에 박석을 깔았을까. 우선 선조들은 박석을 물 빠짐이 좋고 흙이 씻겨나가 터를 훼손되는 것을 막아주는 아주 좋은 건축 재료로 여겼기 때문이다.

과학적이면서 다분히 미학적 해석으로, 화강암을 반듯하게 깎아 마당을 덮으면 빛을 흡수하지 못하고 반사해 눈이 부시게 되는데, 박석은 표면이 거칠어 빛이 들어도 반사하지 않고 흡수하여 눈부심을 막을 수 있다는 것이다. 또 표면이 거칠기 때문에 걸을 때 조심해야 하므로 몸가짐을 바로 하라는 경고의 메시지가 담겨 있다는 해석도 있다.

큰사진보기

|

| ▲ 영녕전 박석 마당 박석은 비오는 날엔 물 빠짐이 좋고 눈부신 날엔 눈이 부시지 않아 좋다. 또한 백성의 눈높이에도 맞는 훌륭한 건축 재료다 |

| ⓒ 김정봉 |

관련사진보기 |

이에 덧붙여 건축철학과 관련하여 해석을 해봄직하다. 우리는 궁궐을 짓더라도 결코 사치하지 않았다. 민간에서 많이 사용하는 박석을 깔아 사치하지 않고 검소하게 지었다고 대외에 알리고 있는지도 모른다.

신로를 유심히 보면 흙길에서는 박석이 신로가 되고 박석마당에서는 전돌이 신로가 돼 있다. 건물 안에 몇 군데를 제외하곤 건물 밖에서는 모두 박석이 신로가 돼 결코 백성의 눈에 거슬리면서 호화롭게 만들지 않았다.

종묘에는 꽃밭이 없다대체로 궁궐이라면 건물의 뒤쪽에 화계를 쌓고 나무와 꽃을 심고 굴뚝을 설치해 하나의 후원을 만든다. 특히 여성이 거주하면 그 모양은 더욱 화려해 진다. 종묘는 혼령을 위한 공간이므로 괴석이나 꽃나무가 있는 화계가 없다. 정전 뒤에도 아무것도 심지 않고 단만 만들어 최대한 절제하는 모습을 보이고 있다. 건물에 단청을 하지 않은 이유와 같다.

종묘에서 그나마 인간적인 분위기가 나는 곳은 향대청 영역이다. 망묘루만 과거에 현판을 달고 있었다 전해지고 지붕도 팔작지붕을 하고 있다. 감나무, 오얏나무, 살구나무 등을 심어 사뭇 다른 영역과 분위기가 다르다.

망묘루 앞엔 연못이 있는데 우리의 정통적인 연못처럼 네모난 연못에 둥근 섬이 있다. 다만 둥근 섬 안에 창덕궁부용지와 달리 소나무 대신 향나무가 심어져 있고 부용정과 같은 정자도 없다. 휴식과 학습의 공간이 아니기 때문이다.

큰사진보기

|

| ▲ 종묘 연못 연못 가운데 둥근 섬 안에 소나무 대신 향나무가 심어져 있다 |

| ⓒ 김정봉 |

관련사진보기 |

끝 모를 줄기둥과 흐트러짐 없는 까만 점선무늬 벽, 단순한 것의 무한반복에서 오는 엄숙함은 숨이 막힐 정도다. 그러나 상쾌한 지붕선과 울퉁불퉁 리듬감 있는 박석은 우리를 한 숨 돌리게 한다. 종묘는 절제와 단순, 엄숙과 장엄 속에 직선의 상쾌함과 박석의 율동감이 있다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 pressianplus에도 실렸습니다. 오마이뉴스는 직접 작성한 글에 한해 중복 게재를 허용하고 있습니다.