큰사진보기

|

| ▲ 백팩 내의 편의시설 빅토리아 폭포가 세계적 명소인만큼, 저렴한 숙소라도 기본적인 편의시설이 잘 갖춰져 있다. |

| ⓒ 박설화 |

관련사진보기 |

그들을 처음 본 곳은, 5달러의 부담되지 않는 금액으로 머물고 있었던 쾌적한 리빙스톤 백베커(Livingstone backpacker)에서였다. 몇 일간의 빅토리아 폭포 나들이 이후에도 난 쭉 리빙스톤에 머물러 있었다. 그러던 어느 날 내 눈에 띈 검은 머리의 동양인들.

"어라? 동양인이네?" 동양 여자 둘과 남자 한 명, 그리고 이국적인 시원한 생김새의 외국인 여자 한 명. 보아하니 여행하는 도중 볼 수 있는 그나마의 아시아인인, 일본인은 아닌 것 같고 한국인도 아니었다.

그렇다. 여행 중에 같은 여행자로서의 중국인을 만날 확률이 내 경험에선 1% 미만이었다. 특히나 아프리카에선. 아프리카에서 만난 대부분의 중국인은 그 곳에 머물며 일을 하는 근로자였고, 같은 여행자로 만날 수 있는 아시아인의 대다수는 일본인, 그리고 한국인이었다. 그리고 고백하건데, 나에겐 중국인들에 대한 편견이 있었다. 그들의 말이 "시끄럽다"는 생각.

이 이미지의 시작은 홍콩에서부터 비롯된다. 꽤 오래 전, 친구와 놀러 간 홍콩의 테마파크에서였다. 거대하게 컸던 그 곳에서, 둘이 있으면 참 말 많았던 우리는 서로의 대화에 집중을 방해하는 한 무리를 만났었다. 그들의 말 소리 때문에 방해 받지 않기 위해 우리는 서둘러 다른 곳으로 이동을 해서 신나게 이국을 만끽하고 있었다. 그런데 곧 또 다시 먹구름이 밀려오듯 우리의 대화소리가 점점 커져야만 하는 상황이 되는 것이 아닌가.

급 주위를 둘러보니 저 쪽 둔덕에서 큰 무리의 빨간모자떼가 몰려오는 것이 아닌가. 아까 봤던 사람들이었는데 보아하니, 중국 본토에서 단체관광을 온 듯 했다. 물론 단체이기에 모두 같은 빨간 모자를 맞춰 쓰고서. 단체의 빨간모자 무리들이 다양한 성조의 말들을 동시다발적으로 내뱉는 것을 보고 들은 그 경험은 나에게, 중국말에 대한 특정한 이미지를 갖게 했다. 물론 지금은 달라졌지만….

큰사진보기

|

| ▲ 빅토리아 폭포 잠비아쪽 폭포의 위에서, 짐바브웨 쪽의 폭포를 바라본 모습. |

| ⓒ 박설화 |

관련사진보기 |

그렇게 관심을 갖게 된 그들은 잠비아의 오지 숲 속에서 자원봉사활동을 하고 있는 중국인 세 명(제이제이, 조, 제이슨)과 에콰도르 여자 한 명(안드레아)이었다. 그렇게 신기하게 보였던 그들과 인사를 하고 말을 텄다. 아프리카에서 일을 하는 중국인이 아닌, 여행을 한다거나, 자원봉사자로 있는 중국인을 만나기란 아직까지는 그리 흔치 않는 일이다.

함께 장을 보고, 잠비아를 이야기하고, 현재와 미래와 과거에 대한 얘기를 나눴다. 함께 있다는 것은 실로 많은 것을 뜻한다. 그들과의 이야기 때문에 현재 티벳 문제를 보는 중국인들(한족 입장)의 다른 시선을 알 수 있었고, 과거와 미래를 대하는 그들의 방식이 느껴졌다.

큰사진보기

|

| ▲ 바분들(baboon,원숭이과) 쓰레기통을 뒤지면 사람들이 먹다 남긴 음식이 있다는 것을 알고 뒤진 후, 먹고나서 그대로 버리고 가는 바분들. |

| ⓒ 박설화 |

관련사진보기 |

이렇게 자꾸 하루하루, 있으면 생활비만 나가지 어서 이동을 해야겠다'라고 생각할 무렵, 밖에 나갔던 안드레아가 내 방을 두드리며 말했다.

"우리, 초대받았어.""어딜?""지금 밖에 나갔다가, 길거리에서 누굴 좀 만났거든? 제이제이랑 조랑 제이슨이. 무슨 말이냐면 어떤 중국인들이 말을 걸었는데, 이 곳 잠비아에 있는 중국 건설회사 소속 사람들이더라구. CGC라고. 이 근처에 있대. 그들이 파티에 초대했어."타지에서 자국민을 만난다는 것은 꽤 기쁘고 반가운 일이다. 아프리카 나라들에서 한국사람들을 만날 일이 그리 흔하지 않아서 그들의 마음을 십분 이해했다. 그러나 파티초대는 정중히 거절하고 안드레아와 시간을 보내고 있었다.

초대된 모임에 다녀온 그들의 얼굴은 상기되어 보였다. 제이제이가 들뜬 목소리로 말했다.

큰사진보기

|

| ▲ 공예품 상점 아프리카 나라, 어디를 막론하고 공예품 가게는 없는 곳이 없다. |

| ⓒ 박설화 |

관련사진보기 |

"우리 말야, 숙소를 옮기는 게 어떨까?""그게 무슨 말이야? 숙소를 옮기다니?""오늘 초대로 갔었잖아? CGC 회사 사람들이, 우리보고 사옥 캐빈(통나무집)으로 오래. 원하는 만큼 있으래. 물론 무료로. 그리고 가면 중국음식도 먹을 수 있어. 전속 요리사도 따로 있대. 우리 자원봉사자인거 알고, 친구들인 너희도 함께 와도 좋댔어. 그리고 중요한 건 뭔지 알아? 각 캐빈마다 에어컨도 있고, WIFI도 있어!""꺄악~!"그렇게 우린 무료라는 말에 귀가 쭉 커지며, "아니, 저희는 괜찮습니다"라는 입에 발린 리액션도 없는 채, 그렇게 묻어서 이동을 했다.

한식은 아니지만 매일 나오는 중국음식을 먹을 수 있다는 것은 얼마만 한 이점인지 따질 수도 없었다. 거기에다 무료로 잡히는 WIFI(무선인터넷), 중국 회사의 사옥 케빈에서 지낸 몇 일 동안, 난 내 자신이 느낄 수 있을 만큼 살이 쪘다.

큰사진보기

|

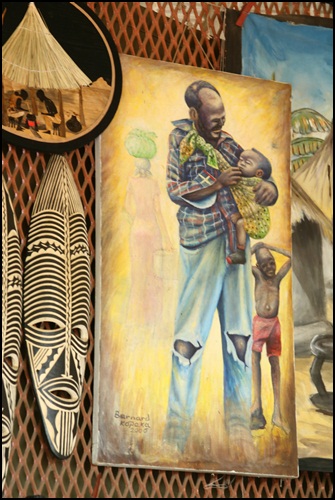

| ▲ 공예품 상점 나무조각이나 공예품 말고도 빠질 수 없는 기념품은 이름없는 화가들의 그림들. |

| ⓒ 박설화 |

관련사진보기 |

그리고 내가 한 번도 가본적이 없는 중국에 대한 어떤 이미지는 내 옆에서 나와 함께 공존하던 그들에 의해 많은 것이 바뀌었다.

내가 전혀 몰랐을 땐 그 높낮이가 다른 성조들이 내는 소리가 거슬렸으나, 그들과 부대끼고 얘기하고 그들의 말에 귀를 기울인 이후로는 '아, 저들의 언어는 저렇구나…'로 바뀌었고, 그들이 역사를 대하는 방식, 혹은 외교를 하는 방식에 대해서 생각하게 되었다.

그들에 의해 내 편견이 바뀐 것이 아니라, 무관심이 관심으로 바뀐 것이다.

큰사진보기

|

| ▲ 길의 곳곳에 피어있는 야생화들 좋은 날씨와 천혜의 자연으로 곳곳에 야생화며 풀들이 자라는 곳, 잠비아. |

| ⓒ 박설화 |

관련사진보기 |

덧붙이는 글 | 이 글은 지난 2009년 8월부터 2010년 1월까지의 총 6개월의 여정을 바탕으로 기고합니다. 외래어의 경우, 소리나는 대로 발음 표기하였습니다