큰사진보기

|

| ▲ 계양서원 계양사 앞뜰에서 간재 전우 선생 추모제가 열리고 있습니다. |

| ⓒ 조종안 |

관련사진보기 |

조선말 대 유학자 간재(艮齋) 전우(田愚:1841∼1922) 선생 추모식이 부안 향교 주관으로 27일(일) 오전 11시 전북 부안군 계화면 양지마을에 있는 '계양서원' 내 계양사(繼陽祠)에서 열렸다. 계양사는 간재의 위패를 모신 사당.

해마다 음력 이월 스무사흘(조금날)에 치러지는 추모식에는 80여 명의 유림과 중고등학교 교사들로 이루어진 '우리 문화 지킴이들', 국내 최대 개인 서당으로 알려진 김제 '학성강당' 원생, 김호수 부안군수, 부안출신 김춘진 국회의원도 참석했다.

계화면은 원래 섬(계화도)이었으나 1960년대 간척사업으로 육지가 되었다. 양지마을은 햇볕처럼 따뜻한 마을이라 해서 간재 선생이 양리(陽里)라 명하였는데 일제가 중간에 池를 넣어 간재를 저주했고, 해방 후 성균관에서 정부에 건의, 地로 고쳐 양지리(陽地里)가 되었단다.

큰사진보기

|

| ▲ 도유사 전백기 옹이 간재 선생의 발자취를 설명하고 있습니다. 전 옹은 간재 전우 선생의 증손이기도 합니다. |

| ⓒ 조종안 |

관련사진보기 |

전백기(88세) 도유사(都有司)는 처음엔 봄가을에 향사(享祀)를 봉행했으나 1년에 한 번으로 줄이고, 농어민이 한가한 음력 2월로 정했으며, 문인들이 육지에서 갯벌을 걸어 들어오기 편리하도록 물이 가장 적게 들어오는 조금날 치르게 되었다고 말했다.

관선록에 의하면 당시 조선 팔도에서 모여든 간재 선생 제자는 제주도 22명, 북간도(만주) 25명을 포함하여 3천 명을 헤아린다. 현대 인물로는 강암 송성룡, 가인 김병로, 국회의원을 지낸 윤제술, 소선규·소완규 형제 등이었다.

전 도유사는 "찾아오는 사람이 많아 계화재(繼華齋)만으로는 수용하기 어려워지자 학당 13개를 건립하여 연수에 진력케 하였다"며 "성리학은 인간성 규명과 순선 무악 천부성을 개발하는 학문으로 '인의충신선행(仁義忠信善行)' 하기를 즐거워한다"고 부연했다.

조선말 어진 화가 채용신(1848~1941)이 그린 심의(深衣) 차림의 간재 선생 영정을 계양사에 걸어놓았는데 20년 전 정월 그믐날 저녁에 도난당했다고. 전 도유사는 당시 경찰서와 문화재청에 신고했어도 지금까지 소식이 없다며 꼭 찾도록 협조해달라고 간절히 당부했다.

지역 어르신들도 많은데 군산 문화원장(이복웅)이 초헌관이 된 사유를 묻자 "큰 공을 세운 분이니까요. 신시도에서 나도 모르고 있던 간재 선생 학당 터하고 유허비를 작년 6월에 찾아내셨거든요. 그래서 이번에는 학자이신 이 원장을 모셨습니다"라며 치켜세웠다.

1922년 7월 4일 간재 선생이 82세 나이로 세상을 뜨자 법에 따라 9월 초 김제에서 하루 유하고 익산으로 모셨다고. 당시 상여를 따르는 자손과 말을 탄 문인이 2천 명이었고, 참례자가 5만이 넘었으며 장례 행렬이 '시오리'(6km)에 달했다고 한다.

간재학교 설립한 계양서원

계양서원(繼陽書院)은 전라북도기념물 제23호(1974년 9월 지정)로 자연석 담장으로 둘러싸인 외삼문을 들어서면 1932년 제자들이 건립한 사당 계양사(繼陽祠)가 자리 잡고 있다. 정면 3칸, 측면 2칸 규모이며 맞배지붕으로 된 건물로 간재 선생 신위가 배향되어 있다.

계양사 왼쪽으로는 간재 선생 제자들이 강당으로 사용했던 계화재(繼華齋)가 있다. 섬 이름이 계화도(界火島)인데, 앞에 두 자를 '繼華'라고 한 이유는 중화(中華)의 공자 유학을 계승하려는 간재 선생의 뜻이 담겨 있다는 것.

간재 선생은 수많은 후학을 교도하고 학문을 탐구하면서도 "생애를 마칠 때까지 일제가 지배하는 육지는 밟지 않겠다!"라고 했단다. 그러한 간재 선생의 민족정신을 계승하고 심신을 수련하는 도장으로 계양서원에는 간재학교가 설립되어 있다.

간재 전우 선생은 누구?

큰사진보기

|

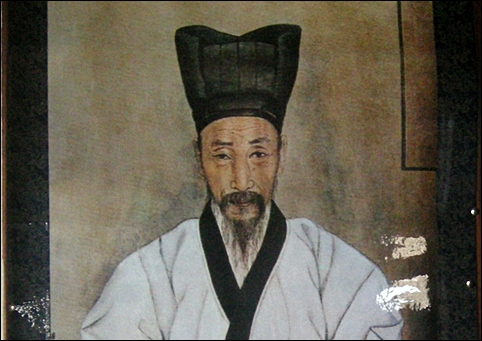

| ▲ 계양사 신위전에 걸려 있는 간재 선생 초상. 진본이 아니라고 합니다. |

| ⓒ 조종안 |

관련사진보기 |

1841년 전주에서 태어난 간재 선생은 성리학의 대가 임헌회(任憲晦) 문하에서 20년간 학문을 배우며 13세 때 사서삼경을 읽고, 20세 전에 소과 중과에 합격하여 중추원 참의 등 여러 관직에 제수되었으나 거절하고 학문에만 전념하였다.

1905년 을사늑약이 체결되자 을사오적 참수와 늑약폐기를 주장하는 상소문을 올렸다. 상소문을 받아본 고종이 긍정적인 비답을 내렸으나 한참을 기다려도 소식이 없자 일제를 규탄하는 천하 포고문을 발표하였다.

1910년 일제가 국권을 강탈하자 통분해하던 간재는 '도가 행해지지 않으면 뗏목을 타고 바다로 들어간다'는 공자의 뜻에 따라 도학으로 국권을 회복하고자 제자들과 상의 끝에 군산 앞바다에 있는 상왕등도로 들어갔다.

간재는 의병을 일으키지 않고 도학만을 이야기한다고 손가락질을 받기도 했으나 상왕등도, 신시도, 계화도 등 문인들이 드나들기 쉬운 서해안의 여러 섬을 옮겨 다니며 도학을 가르치고 항일정신을 고취하여 민족정기를 북돋우는데 일생을 바쳤다.

간재 선생 유허비 발견된 신시도추모식이 끝나고 초헌관으로 참석한 군산문화원 이복웅 원장과 함께 새만금 중간지점에 있는 군산시 신시도로 향했다. 작년 6월 신시도 대각산 아래에서 발견되었다는 간재 선생 유허비와 학당 터를 둘러보기 위해서였다.

오후 2시 20분 신시도 입구에 도착하여 최정봉 이장의 배를 타고 섬을 돌아 대각산 아래 마을로 들어갔다. 학당 터가 있던 '안골'에는 인가가 30여 호 있었으나 1976년에 지금의 마을로 이주하여 소들만이 한가로이 풀을 뜯고 있었다.

큰사진보기

|

| ▲ 이복웅 군산문화원장이 신시도 대각산 아래 학당 터를 가리키며 설명하고 있습니다. 손가락 끝 지점이 지금도 사용하는 우물. |

| ⓒ 조종안 |

관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 이 원장이 학당으로 들어오는 입구 자리를 가리키고 있습니다(좌), 유허비에 묻은 흙을 털어내는 모습.(우) |

| ⓒ 조종안 |

관련사진보기 |

학당으로 올라가는 길목의 우물은 지금도 물이 솟아 사용하고 있었고, 여기저기 흩어진 돌조각들은 옛날 집터였음을 말해주고 있었다. 수백 년은 됐음직한 느티나무 아래에서 흙이 뒤범벅된 채로 땅바닥에 나뒹구는 유허비가 마음을 안타깝게 했다.

작년 6월 고군산 군도를 중심으로 도서지방 향토자료조사 중 유허비를 발견했다는 이 원장은 "조선말 거유 간재 선생 유허비 발견과 학당 터 확인은 전북의 학맥을 이어나가고 숭고한 학풍을 세우는데 큰 의미가 있으며 새만금의 문화유적지로도 가치가 높다"고 말했다.

이 원장은 돌조각에 묻은 흙을 털어내며 "학당은 목제가 아닌 6칸 토담집인 것을 알 수 있었다"면서 "유허비 발견은 그동안 구전으로 내려오던 간재 선생의 학당 위치는 물론 명칭도 '안양서실'과 '완고당'이었음을 증명하게 되었다"고 밝혔다.

이 원장은 "추담별집(秋潭別集) 등 60여 권의 저서를 남긴 간재 선생은 섬에서 제자를 가르치면서도 '만겁이 지나도 끝내 조선의 선비로 돌아갈 것이고, 평생 공자의 제자가 되고자 한다'며 강한 민족의식과 유교적 신념을 피력했던 분이었다"고 전했다.

큰사진보기

|

| ▲ 간재 선생이 머물던 신시도 안골 마을에서 바라본 대각산(187.2m). 신시도는 신라 말 고운 최치원이 살던 곳으로도 유명합니다. |

| ⓒ 조종안 |

관련사진보기 |

덧붙이는 글 | 이기사는 신문고뉴스에도 실렸습니다. 오마이뉴스는 직접 작성한 글에 한해 중복 게재를 허용하고 있습니다.