큰사진보기

|

| ▲ 일부 언론을 통해 '집값 바닥론'이 제기되고 있다. 하지만 다수 전문가들은 과도하게 높은 집값, 불투명한 집값 전망 탓에 전셋값 상승이 매맷값 상승으로 이어지지 않을 것이라고 내다보고 있다. 사진은 인천 청라지구의 한 아파트단지. |

| ⓒ 선대식 | 관련사진보기 |

또 다시 '집값 바닥론'이다.

최근 서울 일부 지역을 중심으로 오른 전셋값이 매매 값을 끌어올릴 것이라는 전망이 일부 언론을 통해 나오고 있다. 전셋값과 매매 값의 차이가 줄어드니, 돈을 조금 더 주고라도 집을 사겠다고 하는 세입자가 늘어날 것이라는 논리다.

하지만 전문가들 사이에서는 과도하게 높은 집값과 불투명한 집값 전망 탓에 전셋값이 매매 값에 큰 영향을 주지 못할 것이라는 분석이 우세하다. 이런 상황인데도 일부 언론은 '집값 바닥론'을 주장하고 있다.

특히, 이들 언론은 자신들의 입맛에 맞게 관련 통계를 과장하거나 축소하는 등 왜곡 보도를 하고 있다. '전세난→집값 상승'을 주장하지 않는다고 비난하는 곳도 있다. 이들 언론의 보도 행태를 살펴보자.

똑같은 거래량 증가 두고 7월엔 '최악의 거래부진', 9월엔 '온기가 돌고 있다'

큰사진보기

|

| ▲ <조선일보>는 8·29 부동산 대책을 앞두고 7월 아파트 거래량이 늘어나자 "여전히 부진에서 벗어나지 못하고 있다"(8월 17일, 위)고 전한 반면, 9월 아파트 거래량 증가를 두고는 "주택 시장에 온기가 돌고 있다"(10월 18일, 아래)고 보도했다. |

| ⓒ <조선일보> 갈무리 | 관련사진보기 |

최근 언론을 통해 '집값 바닥론'이 확산된 주요 근거는 전국 아파트 거래건수의 증가다. 국토해양부에 따르면, 지난 9월 신고된 전국 아파트 거래는 모두 3만3685건으로 8월(3만1007건)에 비해 8.6% 증가했다. 수도권 아파트 역시 8월(8091건)에 비해 11.5% 늘어난 9022건의 거래가 이뤄졌다.

이를 두고 <조선일보>는 지난 18일 '아파트 거래량 바닥쳤나… 강남 지난달 21% 늘어'라는 기사에서 "일반적으로 거래량이 늘어나면 집값도 오르는 경향을 보였다"며 "그동안 꽁꽁 얼어붙었던 주택시장에 조금씩 온기가 돌고 있다"고 보도했다.

하지만 <조선>은 두 달 전 비슷한 통계를 앞에 두고 다른 말을 했다. 7월 신고된 전국 아파트 거래량은 6월(3만454건)에 비해 5.8% 늘어난 3만2227건을 기록했다. 9월과 비슷한 상승세였다. 하지만 당시 <조선>은 부동산 시장에 대해 부정적이었다.

<조선>은 8·29 부동산 대책 발표를 앞둔 8월 17일 기사에서 "7월 아파트 거래량이 지난 4월 이후 처음으로 약간 늘어나고 일부 지역에선 가격도 소폭 올랐다"며 "그러나 7월 거래량은 예년과 비교하면 50~60%쯤 줄어든 것으로 사상 최악의 거래 부진에서 여전히 벗어나지 못하고 있다"고 전했다.

7월 수도권 아파트 거래량은 8404건으로 지난 4년간의 같은 달 평균 거래량(1만8824건)의 45%에 수준에 불과했다. 9월 수도권 아파트 거래량(9022건)의 경우, 지난 4년간 같은 달 평균 거래량(2만1930건)의 41% 수준으로 7월보다 더 안 좋은 상황이다. <조선>은 결국 상황에 따라 자신들에게 유리한 통계만 이용했다는 분석이 가능하다.

수도권 미분양 주택 줄어들었다고? 실제로는 늘어났는데!'집값 바닥론'의 또 다른 근거는 지방 부동산 시장의 회복세다. 특히, 일부 분양주택의 인기와 함께, 지방 미분양 아파트 숫자가 17개월 연속 줄어들면서 힘이 실렸다. 언론들은 부동산 시장 회복세가 지방에서 수도권으로 이어지고 있다고 보도했다.

<동아일보>는 19일 '부동산 시장 회복론 5가지 주장 근거는 얼마나?'라는 기사에서 "입주물량이 집중됐던 수도권 일부 지역에서도 최근 미분양 물량이 조금씩 해소됐다"며 "이를 놓고 지방부터 시작된 상승 기대감이 서울과 수도권까지 번지고 있다는 분석이 나온다"고 보도했다.

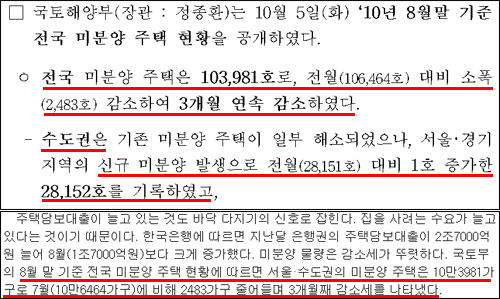

<중앙일보>는 18일 '주택시장 바닥 다지기 뚜렷… 거래 늘고 하락폭 줄어'라는 기사에서 "미분양 물량은 감소세가 뚜렷하다"며 "국토부의 8월 말 기준 전국 미분양 주택 현황에 따르면, 서울·수도권의 미분양 주택은 10만3981가구로 7월(10만6464가구)에 비해 2483가구 줄어들며 3개월째 감소세를 나타냈다"고 보도했다.

큰사진보기

|

| ▲ 국토해양부의 보도자료(위)에는 전국 미분양 주택이 감소했다고 밝혔지만, <중앙일보>는 지난 18일 기사(아래)에서 전국 통계를 수도권으로 바꿔 수도권의 부동산 시장이 회복세를 나타내고 있다고 보도했다. |

| ⓒ <중앙일보>, 국토해양부 보도자료 갈무리 | 관련사진보기 |

확인결과, <동아>와 <중앙>의 보도는 사실과 달랐다. 미분양 통계와 관련, 가장 최신 자료는 지난 4일 국토해양부가 발표한 '8월 말 기준 전국 미분양주택현황'이다. 이 자료에 따르면, 8월 전국 미분양 주택은 10만3981호로 7월(10만6464호)에 비해 소폭 감소했다. 비수도권(지방)의 경우는 7월에 비해 2484호가 감소한 7만5829호를 기록해 17개월 연속 감소했다.

반면, 수도권은 미분양 주택이 늘었다. 8월 미분양 주택은 7월(2만8151호)에 비해 1호 증가한 2만8152호였다. '악성 미분양'인 준공 후 미분양 주택은 상황이 더 나쁘다. 7월(6352호)에 비해 7.1%(454호) 증가한 6806호를 기록했다.

결국, <동아>와 <중앙>은 근거 없이 수도권의 미분양 주택이 줄어들고 있다고 보도한 셈이다. 특히, <중앙>은 전국 통계를 수도권으로 바꿔 보도하면서 통계를 왜곡한 것 아니냐는 지적이 나오고 있다.

전문가 "전셋값 상승→집값 상승 어렵다"... 높은 집값, 불투명한 시장 전망 탓일부 신문에서는 노골적으로 집값 안정론자들을 노골적으로 비난하기도 했다. <서울경제>는 부동산부 기자의 칼럼을 통해 선대인 김광수경제연구소 부소장을 두고 "각종 인터넷 사이트에서 '전세가가 오르니 집값도 뛸 것이라고 보도하는 일부 신문들은 무책임한 선동을 일삼는 것'이라면서 이른바 '부동산 일보'들을 정면 겨냥한다"고 지적했다.

이 신문은 이어 "그의 주장 역시 그가 비판하는 각종 보고서나 신문기사들처럼 논리가 박약하기는 마찬가지다"라며 "네티즌들의 호기심을 자극하여 주목을 받고 이를 통해 경제적, 정치적, 사회적 이익을 얻어 보자는 계산 때문일까, 유감스럽지만 자본주의 사회에서 정보나 지식도 이미 경제적 편취의 수단이 된 지 오래다"고 비난했다.

이에 대해 선대인 김광수경제연구소 부소장은 "9월 거래량 증가가 미비하고 수도권 미분양이 증가한 것뿐 아니라, 8월 주택담보대출이 줄어든 점도 시장 위축 상황을 보여준다"며 "공식적으로 350조 원에 이르는 주택담보대출, 다시 말해 가계부채 위기 구조가 해소되지 않은 상태에서 주택가격 대세상승으로 접어들기는 어렵다"고 지적했다.

선대인 부소장뿐만 아니라 전문가들 다수는 현재 전셋값 상승이 매매 값 상승으로 이어지지 못할 것이라는 전망을 내놓고 있다. 지난 15일 오전 김중수 한국은행 총재가 주최한 금융협의회에 참석한 은행장들은 "매매 값에 비해 전셋값이 낮다"며 "전셋값 상승이 매매 값 상승으로 이어질지는 좀 더 지켜봐야 한다"고 전했다. 실제, 9월말 현재 수도권 매매 값 대비 전셋값 비율은 46% 수준으로, 전셋값 상승이 매매 값 상승으로 이어졌던 2002년 초(66.4%)와 비교하면 아직 큰 차이가 있다.

지난 25일 "최근의 아파트 전셋값 급등은 매매 값 상승으로 이어지기는 어려울 것"이라는 내용의 보고서를 낸 현대경제연구원의 박덕배 전문연구위원은 <오마이뉴스>와의 통화에서 "집값 전망이 불투명한 상황에서는 전셋값이 매매 값에 근접한다고 해도 집을 사지는 않는다"고 밝혔다.

실제 지난 21일 서울 송파구 잠실동 잠실엘스아파트에서 만난 한 세입자는 "전셋값이 올라 집을 살까도 고민해봤다"면서도 "아직 집값이 과도한 수준이고 빚을 내 집을 산다고 해도 향후 오른다는 보장이 없기 때문에 계속 전세로 살기로 했다"고 밝혔다.