큰사진보기

|

| ▲ 윤동주 생가. 금방이라도 안에서 사람이 튀어나올 것처럼 정돈이 잘 되어 있었는데요. 휘어진 굴뚝이 눈길을 끕니다. |

| ⓒ 조종안 |

관련사진보기 |

윤동주 시인 생가는 용정에서 약 8km 떨어진 '명동촌'에 자리하고 있었다. 생가 입구에는 규암 김약연 선생의 기념비가 세워져 있고, 옆에는 독립투사들을 매달아 잔인하게 살해했다는 비술나무 한 그루가 밑부분만 남아 세월의 무상함을 말해주는 듯했다.

외삼촌 김약연이 지은 명동교회와 이웃하고 있는 생가는 밖에서 보기엔 평범한 기와집이지만, 내실은 부엌이 안방과 연결된 북방식 구조로 되어 있었다. 오늘은 윤동주 시인을 따로 떼어 그의 삶과 시(詩) 세계에 대해 생각해보려고 한다.

윤동주는 1917년 12월 30일, 간도성 화룡면 명동촌(현재는 용정시 지신진 명동촌)에서 파평 윤씨 윤영석(尹永錫)과 독립운동가이며 민족교육 선각자 김약연 선생의 누이 김용(金龍) 사이에서 큰아들로 태어났다.

명동촌은 김학연이 <규암재>라 일컫는 서당을 짓고(1901년), <명동서숙>을 창립(1908년)하여 새로운 배움터로 개척한 지역으로 교육과 독립운동이 어느 곳보다 활발했던 지역이다. 윤동주가 태어날 무렵에는 조부 윤하연이 기독교 장로직을 맡고 있을 때여서 유아세례를 받을 수 있었다.

윤동주 집은 1886년 증조부 윤재옥 때에 함경북도 종성에서 북간도 자동촌(현재는 룡정시 개산툰진)으로 이주했다가 1900년 조부 윤하연 때에 명동촌으로 옮겨와 살게 되었는데, 소(小) 지주로 생활은 넉넉한 편이었다.

중국 조선족에게 윤동주는 명동촌이 낳은 아들이요, 명동촌에서 솟아오른 밝은 별로 알려져 있었다. 1882년 용정중학교 교정에 비를 세웠으며, 1994년 8월 29일에는 용정시 지신진 명동촌에 생가를 복원하였다.

문학적 재질과 민족의식을 깨우친 학창시절

큰사진보기

|

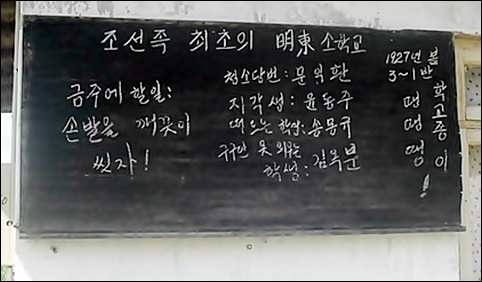

| ▲ 생가 처마 밑에 걸린 칠판. 청소당번, 지각생, 떠드는 학생 등에서 정감이 넘칩니다. |

| ⓒ 조종안 |

관련사진보기 |

윤동주의 아명은 해환(海煥)이었고, 동요를 발표할 때는 동주(童舟), 혹은 동주(童柱)라는 필명을 쓰기도 했으며 1925년 4월 외삼촌 김약연이 설립한 명동소학교에 입학하였다. 당시 급우는 고종사촌 송몽규와 문익환, 외사촌 김정우 등이었다.

윤동주는 4학년 때부터 서울에서 간행되던 <어린이>, <아이생활> 등의 잡지를 정기적으로 구독하였고, 연극 활동을 통해 문학적 재질과 정서를 키웠다. 이듬해에는 급우들과 <새명동>이라는 등사판 문예지를 간행하고 동요, 동시 등을 발표하였다.

열다섯 살(1931년)에 명동소학교를 졸업하고, 한족 소학교에 6학년으로 편입하여 1년을 다녔다. 1932년 4월 용정은진중학교에 입학했는데, 부친 윤영석은 아들의 통학을 고려해 명동촌에 있는 밭과 집을 소작인에게 맡기고 용정으로 이사하였다.

큰사진보기

|

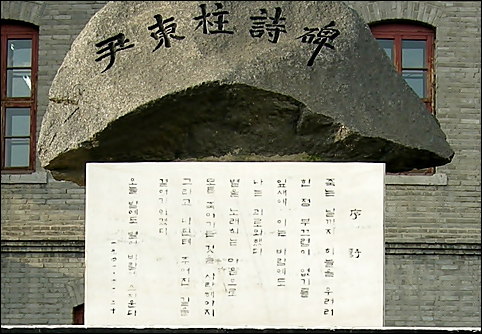

| ▲ 용정중학교 교정에 세워진 윤동주 시비. 윤동주의 대표작 <서시> 구절이 조각되어 있습니다. |

| ⓒ 조종안 |

관련사진보기 |

은진중학 시절에는 급우들과 교내 문예지를 발간하였고, 축구선수로도 활약했으며, 웅변대회에서 <땀 한방울>이라는 제목으로 1등 상을 차지하기도 했다. 당시 동양사와 국사를 가르치던 명의조(明義朝) 선생은 윤동주에게 독립사상과 민족의식을 깨우쳐 주었다.

1934년 12월에 <삶과 죽음>, <초 한 대>, <내일은 없다> 등 세 편의 시를 쓰면서 자기 작품에 창작 날짜를 기록하기 시작했다. 1935년 3월부터는 용정 중아교회 주일학교에서 유년부 학생들을 가르치다 그해 9월 평양숭실중학교로 편입했다. <남쪽 하늘>, <창공>, <거리에서>, <조개껍데기> 등은 이 시기에 쓴 것이다.

신사참배 거부로 숭실중학교가 폐교(1936년)되자 용정으로 돌아가 광명중학교 4학년에 편입하여 연길에서 발행하는 <카톨릭소년>지에 동주(童舟)라는 필명으로 동시 <병아리>, <비자루> 등을 발표하였다. 이듬해에는 <오줌싸개 지도>, <무얼 먹고 사나>, <거짓부리> 등을 발표하였다.

역사 감각을 익혔던 대학 시절 윤동주는 만학의 나이에 광명중학교를 졸업(1938년 2월 17일)하고, 그해 4월 연희전문학교 문과에 고종사촌 송몽규와 입학했다. 의학과를 지망하라는 부친 윤영석과 대립이 있었으나 조부 윤하연 장로와 외삼촌 김약연 선생의 중계로 문과반을 확정 지을 수 있었다.

큰사진보기

|

| ▲ 대학생 시절. ‘흑룡강 조선민족출판사’에서 발행한 <윤동주 시집> 표지사진입니다. |

| ⓒ 조종안 |

관련사진보기 |

서울 연희전문학교 재학시절에는 <새로운 길>, <슬픈 족속>, <사랑의 전당>, <이적>, <아우의 인상화>, 등 시작품과 동시 <산울림>, <고추밭> 등을 썼다. 첫 학기를 마치고 고향 용정으로 돌아가 처음으로 하기 성경학교에서 학생들을 가르치기도 했다.

1939년에는 산문 <활을 쏘다>를 조선일보 학생란에, 동요 <산울림>을 소년지에 발표하였으며 <자화상>, <달갈이>, <소년>도 같은 시기에 창작하였다. 이해 가을 고향 집은 명동촌에서 용정의 정안구로 이사했다.

1940년 12월에는 <병원>, <위로>, <팔복> 등의 작품을 쓰고, 1941년에는 그의 대표작 <서시>, <또 다른 고향>, <십자가>, <별을 해는 밤>, <눈오는 지도>, <눈감고 간다>, <새벽이 올때까지> 등 더 원숙한 수십 편의 작품을 쓰면서 연희전문학교 문과에서 발행한 '문우'(文友) 지에 1939년에 쓴 <자화상>, <새로운 길>을 발표하였다.

1941년 5월 정병욱과 함께 학교 기숙사를 나와 종로구 누상동 김 송 집에서 하숙하다가 9월 일본형사들의 눈을 피해 북아현동으로 옮겼다. 그해 12월 27일 연희전문 문과를 졸업하고 처음으로 시집 <병원>을 출판하려 했으나 대표작 <서시>가 쓰인 후로 <하늘과 바람과 별과 시>로 바꾸었다. <병원>은 병든 사회를 치유한다는 상징이기 때문이었다고.

저항시인으로 짧은 생을 마감하다1942년 4월 일본 동경 릿쿄대학(立敎大學) 영문과에 입학한 윤동주는 그해 여름 방학을 이용하여 용정 고향 집을 마지막으로 다녀왔다. 동생들에게 "앞으로 우리말 인쇄물이 사라질 것이니 무엇이든 사서 모으라"던 간곡한 당부는 창씨개명으로 뒤숭숭했던 시대를 반영하고 있다.

여름방학이 끝나고 가을에 일본으로 건너가 도지샤대학(同志社大學) 영문과에 편입하고, 교오토시 자교구에서 하숙생활을 하면서 <쉽게 씌여진 시>, <흰 그림자>, <사랑스런 추억> 등을 썼다.

1943년 7월 윤동주는 첫 학기를 마치고 귀향길에 오르다 도쿄대학에 재학 중이던 고종사촌 형 송몽규와 일본 형사에게 검거되어 구금되었다. 죄명은 독립운동을 했다는 혐의, '치안유지법 위반'이었다. 일본 경찰은 윤동주가 유학기간에 썼던 상당한 분량의 시작품과 일기를 압수했다.

1944년 2월 22일 윤동주는 정식으로 기소되었고, 3월 31일 재판에서 송몽규와 함께 2년 징역형을 선고받고 규슈 후쿠오카형무소에 수감되었다. 서신은 매달 일어로 쓴 엽서 한 장만 허용되었는데 고향 집에 부탁하여 차입한 <신약성서>를 읽었다.

매달 집으로 배달되던 엽서가 1945년 2월 중순까지 도착하지 않자 애를 태우던 가족들은 "2월 16일 동주 사망, 시체를 가져가라"는 청천벽력과 같은 전보를 받고서야 윤동주가 옥사하였음을 알게 되었다.

큰사진보기

|

| ▲ 윤동주 장례식 사진. 어느 날 갑자기 자식을 잃고 망연자실 했을 부모와 가족 심정을 헤아려봅니다. |

| ⓒ 조종안 |

관련사진보기 |

부친 윤영석이 윤영춘과 함께 시체를 인수하러 일본으로 떠난 사이 "동주 위독하니 보석할 수 있음. 만일 사망 시에는 시체를 가져가거나 불연이면 규슈 제대(九州帝大)에 해부용으로 제공함. 속답을 기다림"이라는 통지서가 집으로 날아들었다.

일본에 도착한 윤영석과 윤영춘은 송몽규를 면회하였다. 싸리나무처럼 여위어 있던 송몽규는 매일 이름 모를 주사를 맞는다고 하소연하면서 옥에 갇힌 조선청년들과 윤동주도 주사를 맞았다고 알려주었다. 송몽규도 윤동주가 사망한 지 23일 만에 옥사하였다.

윤동주는 한 줌의 재가 되어 아버지 품에 안겨 고향으로 돌아왔다. 가족과 친지들은 3월 초순 용정 동산공원에서 장례를 치렀는데 그날따라 눈보라가 몹시 몰아쳤다. 그해 단오(端午), 가족들은 묘소에 '시인윤동주지묘(詩人尹東柱之墓)'라고 새긴 비석을 세웠다.

윤동주 시인의 시(詩) 세계윤동주의 시(詩)는 그리 많지 않다. 생전에 출판하려던 유고집 <하늘과 바람과 별과 시>가 있을 뿐이다. 창작활동 기간을 처녀작을 내놓은 1934년부터 꼽아도 10년이 못 된다. 그러나 민족의 한과 고통을 대변한 작품을 다수 발표함으로써 저항시인으로 손색이 없다는 평가를 받고 있다.

큰사진보기

|

| ▲ 중국 조선족 문학의 선구자로 평가받는 윤동주의 <서시> 자필 시고. 세기에 한번 읽기 어려운 명시로 평가하는 이들도 있더군요. |

| ⓒ 조종안 |

관련사진보기 |

일본 감옥에서 생체실험 대상이 되어 이름 모를 주사를 맞다 28세에 생을 마감한 윤동주. 그의 초기 시에서는 동시(童詩)에 깃든 평화를 지향하는 현실파악 태도가 엿보이고, 대학 재학 때는 일제 말 암흑기 역사 감각을 지닌 독특한 자아성찰 시 세계를 보여준다.

애국지사이며 한학자로 중국 조선족들의 첫 배움터 명동촌을 세운 외숙 김약연의 영향을 받고 자란 윤동주의 시는 청년기의 고독감과 정신적 방황, 조국을 잃음으로써 삶의 현장을 박탈당한 동일성의 상실이 그 원천을 이룬다.

110여수의 시가 수록된 시집 <하늘과 바람과 별과 시>에서 윤동주는 간악한 일제를 저주하고 괴로워하는 겨레를 개탄하고 있다. 일제 암흑기 민족에 대한 자아성찰과 지조, 순절정신, 샘처럼 솟는 향토애, 사랑하던 이에 대한 그리움 등을 다루고 있으며 민족에 대한 불같은 사랑도 함께 느낄 수 있다.

박영희 시인은 "윤동주의 시에는 '별', '북간도' 같은 용어가 자주 들어갑니다. 1920년대 용정은 독립운동의 중심지였으니, 별을 안 볼 수가 없었을 거예요. 별이 상징적으로 조국이 될 수도 있고, 사랑하는 임이 될 수도 있을 터이니까요."라며 윤동주 시인을 추모했다.

덧붙이는 글 | 윤동주 생가 내부 자료와 박영희 시인의 설명, ‘2010만주기행’ 자료집을 참고했습니다.