큰사진보기

|

| ▲ 아시아리얼리즘전이 열리는 덕수궁미술관입구에 대형포스터로 걸린 인도네시아작가 트루부스 수다르소노(Trubus Sudarsono)의 '병아리와 함께 있는 여자(1960년 작)' |

| ⓒ 김형순 |

관련사진보기 |

국립현대미술관(관장 배순훈)은 10월 10일까지 '아시아 리얼리즘(Realism in Asian Art)'전을 연다. 국립현대미술관과 싱가포르국립미술관이 공동 기획하여 양국에서 순회하는 방식이다. 이번 전에 참가한 국가는 한국, 중국, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 타이, 베트남, 필리핀, 인도 등 10개국이고 그곳에서 대여한 작품 106점이다.

그동안 한중일 작품을 비교하는 전시는 우리가 많이 봤지만 동남아시아 작가의 작품을 접하기는 처음이다. 하지만 아시아의 정서를 읽거나 소통하는 데는 단 몇 분도 안 걸린다.

이번 전의 실무자인 김인혜 학예연구사와 싱가포르의 조이스 팬은 대부분 아시아국립미술관을 순회하며 해외반출 불가한 작품에 대해서는 끊임없는 설득과 외교전을 폈다. 한국작품 외 모든 작품은 우리나라에선 처음 공개되는 것이다. 아시아미술사가, 평론가, 큐레이터 등 25명 필진의 3년간 연구 성과가 이번 전시도록에 고스란히 담겨 있다.

서양미술에서 들어온 리얼리즘의 아시아적 재해석

큰사진보기

|

| ▲ 다카하시 유이치(Takahashi Yuichi 일본) '오이란(花魁)' 캔버스에 유채 77×55cm 1872. 도쿄예술대학미술관 소장 |

| ⓒ 김형순 |

관련사진보기 |

귀스타브 쿠르베(G. Courbet 1819∼1877)가 창안한 리얼리즘은 물론 보이는 대로 그리는 것이기는 하지만 현실도피적인 낭만주의와 차별을 두기 위해서 나온 것이다. 그는 버젓이 존재하는 노동자, 농민을 배제하고 있지도 않은 천사를 그리는 것을 반대했다. 당대 자유주의 사상과 사회적 모순을 외면하지 않으려는 정신이 리얼리즘의 출발점이다.

이런 사조가 아시아에 도입되면서 나라마다 다르게 자기화되고 새롭게 재해석됐다. 서로 어떻게 변용됐는지 비교해 보는 것도 흥미롭다. 사실 아시아는 차이점보다 유사점이 더 많은 것이 사실이다. 동남아시아는 우리보다 먼저 서구제국주의문화가 유입되어 유화에서 앞선 테크닉을 구가한다.

일본의 다카하시 유이치가 그린 유곽녀 <오이란>은 바로 그런 리얼리즘의 특징을 잘 보여준다. 이전까지 이런 여자를 그릴 때는 지나치게 밝거나 화사했다. 그러나 여기선 그 화려한 옷차림에도 눈빛은 흐리고 표정이 없고 근심에 찬 모습이다. 위장 없는 감정을 그대로 드러냈다. 1872년에 이런 작품이 나왔다는 것은 당대로는 대단한 것이다.

우리가 너무 몰랐던 동남아시아

큰사진보기

|

| ▲ 페르난도 아모르솔로(Fernando Amorsolo 필리핀) I '모내기' 69×99cm 캔버스에 유채 1924. 필리핀의 거장이 그린 농촌의 모습이나 인물에서 현장의 생생함이 사실적으로 잘 묘사되었다 |

| ⓒ 김형순 |

관련사진보기 |

이번 전을 보면서 느끼는 소감은 우리가 동남아시아를 너무 몰랐고 무관심했다는 것이다. 하긴 우리 교과서도 동남아시아를 비롯한 제3세계 등에는 별 관심을 두지 않는다. 우리와 관련이 없고 세계사적으로 기여도가 낮다는 편견 아니면 단견 때문인가.

하긴 이건 유럽이 우리를 대하는 태도도 비슷하다. 한국에 대해 유럽 언론은 별 관심이 없다. '삼성은 알아도 한국은 모른다'는 말은 바로 그런 뉘앙스를 풍긴다. 기껏 한다는 소리가 한국전쟁이나 북한 핵문제 정도다. 그나마 한국은 세계 경제10위권이라 나은 편이다.

필리핀 작가 아모르 솔로의 <모내기>를 보면 마치 우리 농촌을 보는 것 같다. 향토에 대한 진한 그리움을 일으킨다. 이런 아시아의 풍경은 누구나 공감할 수 있고 심정적으로 쉽게 통한다. 아시아가 격변의 20세기를 비슷하게 경험했기 때문인지 모른다.

40년대 품위 있고 우아한 베트남 풍경화

큰사진보기

|

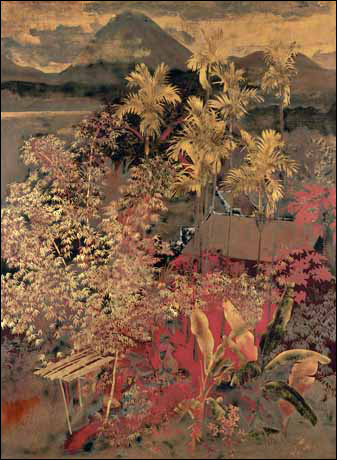

| ▲ 응옌 기아 트리(Nguyen Gia Tri 베트남) I '베트남 풍경' 패널에 래커 159×119cm 1940 |

| ⓒ 김형순 |

관련사진보기 |

동아시아나 동남아시아는 종교, 문화, 언어에서 오랜 역사와 다양한 배경을 갖추고 있어 그런지 그 수준이 매우 높다. 병풍 같은 위 베트남의 풍경화는 얼마나 품격 있고 우아한가. 이런 미적 안목을 베트남이 가질 수 있는 것은 곡창지대에다 중국의 유교문화와 불교, 도교 등 차원 높은 종교와 사상과 접했기 때문이리라.

50년대 아시아, 민주화 시도와 산업화 도전

큰사진보기

|

| ▲ 이수억 I '구두닦이소년' 1952. 리분왕(Lee Boon Wang) I '싱가포르 도로정비(Road Repair)' 1955. 하리자디 수마디다자(Herijadi Sumadidaja 인도네시아) I '선거' 1954 |

| ⓒ 김형순 |

관련사진보기 |

동남아시아는 1945년부터 하나 둘씩 독립국가가 되면서 서구제도를 받아들이고 혼란과 빈곤에서 벗어날 활로를 찾았다. 민주주의가 아직 뿌리내리진 못했지만 이런 방향으로 나가면서 경제발전의 초석을 놓으려 애쓴다. 그러나 우리나라는 불행하게도 좌우 대결로 남북이 나뉘고 각각 다른 정부를 세울 수밖에 없었다.

한반도는 1950년 처참한 한국전쟁이 터지고 3년 만에 겨우 멎는다. 식민통치와 전쟁 후유증이 채 가시기 전이라 생활은 비참했고 고아와 과부 등 사회적 약자의 삶은 팍팍했다. 이수억의 <구두닦이>는 바로 이 시기에 나왔다. 한편 미국문화가 물밀듯 밀려오면서 기존 가치는 해체되고 어디에도 마음을 둘 곳이 없었다.

그런 시대에 리얼리티를 잘 보여주는 것이 돈으로 표를 사는 장면이다. 인도네시아뿐만 아니라 사실 우리도 50~60년대는 그랬다 '고무신과 막걸리'가 바로 그것이다. 그런 와중에 개발독재자들이 나와 초기엔 국민들의 호응을 얻고 도로, 수도, 전기 등 국가기간산업의 확충에 열을 올리나 후기에는 비참한 말로를 맞는다.

60년대 풍속화, 개발독재 속 서민들 애환

큰사진보기

|

| ▲ 코웨샤옹(Koeh Sia Yong, 싱가포르) I '그들이 온다' 1965. 마즐리 맛 솜(Mazeli Mat Som 말레이시아) I '일요장터' 1964 |

| ⓒ 김형순 |

관련사진보기 |

60년대 아시아는 과도기로 정부 관료들의 부정부패는 극에 달했고 그만큼 서민들 삶은 고단했다. 한국의 4월혁명도 이에 격분한 시민학생들의 저항이었다. 싱가포르의 국민화가 코웨 샤용이 1965년에 그린 <그들이 온다>는 무허가 상인들이 시장에서 쫓겨나는 풍경이다. <일요장터>는 뭘 팔아도 입에 풀칠하기 힘든 서민들 모습을 절박하게 묘사했다.

이 시기 그림에 드디어 서민들이 주인공으로 등장한다. 우리나라에서는 박수근이 대표적 화가이다. 번역이 필요 없는 그림에서 우리는 60년대 동남아시아에 살았던 서민들의 고단한 일상을 엿볼 수 있고 그 시대의 사연이 담긴 풍속을 볼 수 있다. 그런 이면에 흐르는 삶의 애틋함과 따뜻한 정감도 느껴진다.

70년대 아시아 작가들, 그 정체성을 묻다

큰사진보기

|

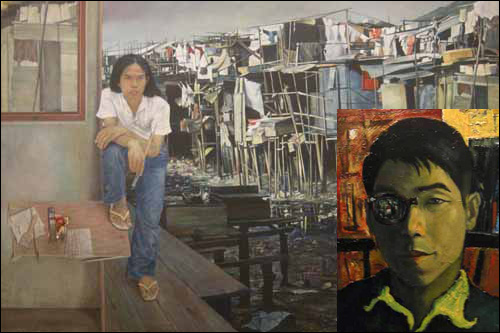

| ▲ 데데 에리 수프리아(Dede Eri Supria 인도네시아) I '도시계급' 캔버스에 유채 1977. 림 무 후이(Lim Mu Hue 싱가포르) I 자화상, 보드에 유채. 34×29cm 1971 |

| ⓒ 김형순 |

관련사진보기 |

70년대는 고도성장을 이루는 도약기에 전태일의 분신에서 보듯 노동자의 희생이 컸음을 알 수 있다. 그들은 저임금에 시달려 도시 빈민이 되었고 제대로 인간대우를 받기는커녕 기계부속품으로 전락한다. 돈이 최고의 가치가 되면서 인간성은 파괴되고 자신에 대한 긍지와 자부심은 사라진다. 그러다 보니 타인에게 눈 돌림 틈이 거의 없다.

작가들은 이런 상황에서 잘 산다는 것이 뭔지를 되물으며 자신의 실존과 정체성을 찾는다. 위 <도시계급>이나 <자화상>은 바로 그런 와중에서 양산된 작품이다. 개인의 자아실현과 사회의 공동체 실현이 상충함을 알 수 있다. 약육강식의 사회위계질서가 굳어지면서 도시빈민계급이 형성되고 한데로 내몰릴 수밖에 없었다.

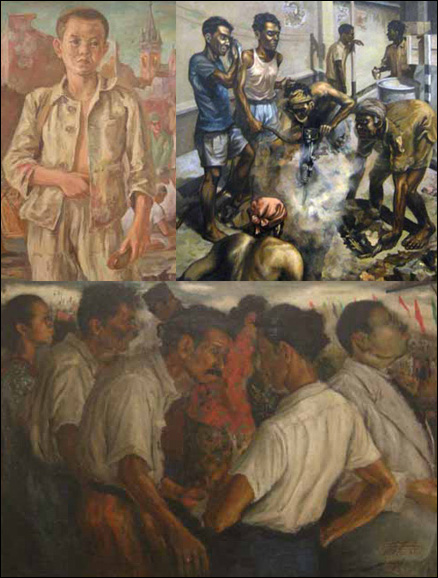

80년대 변혁기에 그림 속 주인공은 바로 '민중'

큰사진보기

|

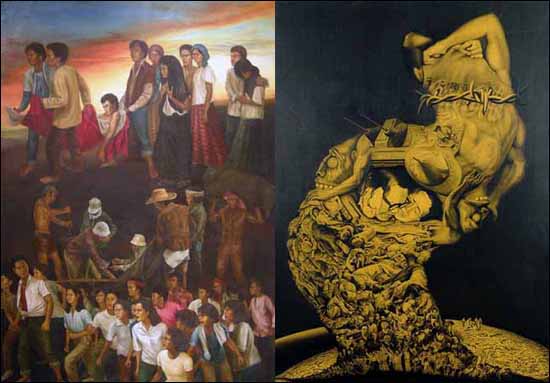

| ▲ 레나토 아불란(Renato Habulan 필리핀) I '민족의 드라마' 캔버스에 유채 244×153cm 1982. 신학철 I '한국 한국근대사-4' 캔버스에 유채 128×100㎝ 1982 |

| ⓒ 김형순 |

관련사진보기 |

그러면서 80년대는 역사의 주인이라는 강한 자의식을 가진 '민중(民衆)'이 한 시대의 키워드로 대두한다. 위 80년대 두 작품은 바로 그걸 주제로 삼고 있다. 다시 말해 두 작가는 한 시대의 충실한 증언자로서 아시아 민중들의 사회적 전기(傳記)를 화폭에 옮겨 담았다.

위 작품들은 국적과 표현방식이 달라도 그 주제는 똑같다. 필리핀의 레나토 아불란이 그린 민중화는 마치 성화(聖畵)처럼 장엄하고 숭고하다. 한국의 신학철이 형상화한 민중화는 과감한 콜라주기법을 도입하여 기발한 상상력으로 어마어마한 위력을 발휘한다.

이들은 아시아 민중이 당하는 역사 속 고난에 대한 독창적 해석을 내린다. 민주화 과정에서 이름 없이 사라진 열사들을 불러내며 역사의 주인으로서 민중의 현실참여를 촉구한다. 그들을 탄압한 박정희, 전두환과 독립운동가 김구도 등장시켜 준엄한 역사의 심판이 있음을 상기시킨다. 수십 권의 역사책 분량이 담겨진 기념비적 작품이라 할 수 있다.

새로운 가능성을 보여주는 아시아 회화

큰사진보기

|

| ▲ 끼에띠삭 차논낫(Kiettisak Chanonnart 태국) I '잠재의식#1' 캔버스에 혼합재료, 153×100cm 1980. 이반 사기토(Ivan Sagito 인도네시아) I '나는 누구인가' 캔버스에 유채 72×90cm 1988 |

| ⓒ 김형순 |

관련사진보기 |

80년대 후반부터는 리얼리즘기법에 위의 작품에서 보듯 초현실주의 마그리트의 데페이즈망(낯익은 물체를 뜻밖의 장소에 붙였다 떼었다하기) 기법도 도입된다. 소비사회가 시작되는 포스트모더니즘시대를 맞아 기존의 경직된 이념에서 하나둘씩 벗어난다. 환경, 복지, 인권, 여성, 여가문제 등도 대두한다. 세계화라는 말이 나오면서 아시아에 사는 '나는 누구이고, 우리는 누구인가'를 더 자주 묻게 된다.

한·스페인수교 60주년기념 <언어의 그늘. 바르셀로나현대미술관 소장품전>

- 과천국립현대미술관에서 7월13일-10월3일까지

|

"스페인 여자는 왜 프랑스 여자보다 화장이 더 진할까?"

10월 3일(일)까지 과천국립현대미술관 1층전시실에서는 <한·스페인수교 60주년기념-언어의 그늘전>이 열린다. 20세기스페인은 무적함대시절의 스페인은 아니다. 그러나 20세기미술에서 피카소, 미로, 달리 등 스페인을 빛내는 작가는 많다. 그러나 그들은 자신의 조국에서 빛을 보지 못하고 이주하거나 떠돈다. 스페인은 프랑코군부독재가 정권을 잡고 있었기에 문화의 꽃을 피울 여력이 없었다. 그러나 이번 2010 월드컵에서 스페인이 우승했다. 이는 스페인이 이제 민주화의 꽃이 피고 나라가 안정되었기 때문인지 모른다. 그러나 이번 전을 보면 그 과거사가 얼마나 험난했는지 알 수 있다.

최영미 시인의 기행문 <길을 잃어야 진짜 여행이다>에서 스페인에 대한 이야기가 나온다.

"스페인 여자들은 프랑스 여자보다 화장이 진하다. 기차로 국경을 넘을 때 분명히 확인할 수 있는데 [...] 젊은 여성에게 두터운 화장을 강요하는 사회일수록 여성의 지위가 낮다. 오랜 군부독재에서 벗어난 지 얼마 되지 않은 스페인은 서유럽에서 가장 가부장적인 나라의 하나이다."

아래 작품 맨 하단 '종이여자(오른쪽)'에서 여성의 상품화를 꼬집고 있다. 그리고 스페인 가톨릭이 시민의 편이 아니고 독재 권력의 편임을 알린다.

큰사진보기

!['시(詩), 출발의 선', '정치와 표현의 장', '미디어의 힘', 프란세스크 토레스의 '메트리스의 구성' 재료: 모래, 돌, 총알, 램프, 서적 1976 [위]. 후안 무뇨스(J. Munoz)의 '시각 환상의 자연', '시네마, 내일을 위한', 라멜라스(Lamelas)의 '시간의 상황(1967)' [중간]. 레온 페라리의 '교황청기관지' 2001(2008), 산야 이베코빅의 '종이여자' 1976-1977 [아래]](https://ojsfile.ohmynews.com/STD_IMG_FILE/2010/0804/IE001222500_STD.jpg)

|

| ▲ '시(詩), 출발의 선', '정치와 표현의 장', '미디어의 힘', 프란세스크 토레스의 '메트리스의 구성' 재료: 모래, 돌, 총알, 램프, 서적 1976 [위]. 후안 무뇨스(J. Munoz)의 '시각 환상의 자연', '시네마, 내일을 위한', 라멜라스(Lamelas)의 '시간의 상황(1967)' [중간]. 레온 페라리의 '교황청기관지' 2001(2008), 산야 이베코빅의 '종이여자' 1976-1977 [아래] |

| ⓒ 김형순 |

관련사진보기 |

이번 전은 '시(텍스트)를 그림(이미지)로 전환하고 정치를 예술로 표현하는 것'이 주제다. 우선 전시장에 들어가면 보이는 <시(詩), 출발의 선> 섹션에서 프랑스어로 쓰인 상징파시와 우화시가 그득 넘쳐 당황한다. 하긴 프랑코 군사독재시절 미국이 적국이었기에 영어를 가르치지 않았고 프랑스어를 가르쳤기 때문이다. 피카소가 프랑스로 망명한 것에서 알 수 있듯이 20세기 스페인은 문화어로 프랑스어를 쓴 것 같다. 그야말로 '언어의 그늘'전이다. 그만큼 스페인이 문화적으로 독립하지 못했음을 뜻한다.

<정치와 표현의 장> 섹션에서는 우리나라 80년대 서슬 퍼런 군부독재시절의 '민중화'가 그대로 걸려있다. 그리고 미디어를 통해 국민을 호도하는 방식을 폭로하는 작품이 대부분이다. 라멜라스(Lamelas)의 <시간의 상황(1967)> TV모니터가 지지직거리는데 국민들이 TV를 보기는 하지만 진실을 보여주지 않기에 아무것도 보지 못한다는 설정을 아이러니하게 설정하고 있다. 군부독재가 언론과 교육을 통해 국민의 눈과 귀를 왜곡과 굴절시킨다는 메시지가 담겨 있다.

1976년작 바르셀로나 작가 토레스(F. Torres)의 '매트릭스의 구성(Construction of the Matrix)'은 개념미술의 전형이다. 가운데 보면 총알이 뒤섞여있는 모래언덕이 있고 양쪽으로 '요한복음'과 '공산당선언' 책자가 있다. 작가는 사람들이 어떤 책을 읽느냐에 따라 생각이 달라지고 그래서 서로 대립하고 반목하고 갈등하고 서로 죽고 죽이는 일이 벌어질 수 있음을 설정한다. 그렇지만 이념이란 때로 이렇게 망상이나 신기루가 될 수 있음을 보여준다.

또한 스페인의 세계적 조각가 후안 무뇨스(Juan Munoz)는 참과 거짓의 혼돈 속에서 사회가 맑은 웃음을 지울 수 없음을 고발한다. 빙그레 웃는 것이 아니라 비웃는 모습을 통해 당시 스페인의 일그러진 자화상을 조각으로 형상화했다. <시네마, 내일을 위한> 섹션에서는 스페인 작가들이 막힌 표현의 자유를 1970년대 프랑스 누벨바그 영화포스터를 빗대어 패러디했다. 억눌린 표현의 욕구를 그렇게나마 해소한 셈이다. 어떤 것은 우리의 과거를 보는 것 같고 또 어떤 것은 우리의 현재를 보는 것 같아 웃음이 난다.

|

덧붙이는 글 | '아시아 리얼리즘(Realism in Asian ART)' 덕수궁국립현대미술관 전관에서 2010.07.27-2010.10.10까지 관람시간: 화~목 9:00~18:00 / 금~일 9:00~20:30 입장료(덕수궁입장료포함) 성인 5,000원, 청소년 2,500원 02)2188-6000 단체할인 http://asia.moca.go.kr

'한국스페인수교 60주년기념-'언어의 그늘-바르셀로나 현대미술관소장품전' 과천국립현대미술관에서 2010.07.13-2010.10.03까지 일반 5,000원, 청소년 2,500원 www.moca.go.kr