인터넷해외청년봉사단 젊은이들이 학교로 출근한 사이, 하나 남은 귀중한 '오짬(오징어짬뽕라면)'으로 아침을 해결했다. 밖으로 나가서 동네를 어슬렁거리며 눈에 익히고, 근처의 유적지, 시장, 골목골목을 돌아다니다가 펠라페와 콜라로 점심을 해결했다. 펠라페는 일종의 샌드위치 같은 것으로, 한 끼 때우기 괜찮은 간식거리다.

그러던 중, 길거리에서 동양 남자 한 명과 눈이 마주쳤다. 행색으로 보기에 나와 같은 여행자인 듯싶었다. 남들도 그렇겠지만, 이런 여정에서 같은 처지의 여행자를 만나는 것은 군대에서의 전우 같은 느낌이 아닐까 한다. 너무 반가워서 혹시나 하는 마음의 기대감에 인사를 먼저 하고 말을 걸었다.

"아 유 코리안?(한국인이세요?)"그러자 한국인이면 좋겠다는 막연한 나의 기대감을 무너뜨리며 그 남자는 한국말로 내게 얘기를 했다. "나, 일본 사람"이라는 정확하고 또박또박한 한국말.

한국 친구가 많은 일본인인가 보다. 정확하게 우리말을 하는 것을 보니 너무 재밌어서 혼자 엄청 웃었다. 여행을 시작한 첫 장소인 요르단부터 아프리카 대륙의 끝에 위치한 남아공까지는 기나긴, 한국인이 그리울 법한 여정이다. 더구나 한국인은커녕 동양인을 보는 것이 반가울 정도로 뜸한 구역도 중간중간 있다. 그래도 일본 여행자들은 자주 눈에 띈다.

큰사진보기

|

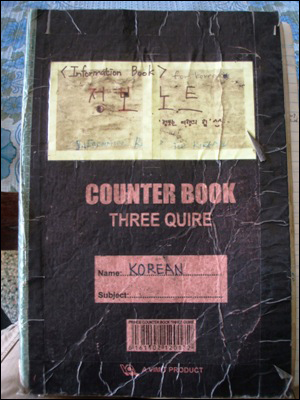

| ▲ 한국어 정보북 오랜시간 여행자들이 만든 케냐의 한 숙소에 있는 한국어 정보북. |

| ⓒ 박설화 |

관련사진보기 |

우리나라보다는 여행 스타일이 10년 앞서 있다고 말할 정도로 일본인들은 여행지에 대한 개척 정신이나 정보를 공유하는 부분이 꽤 체계화되어 있다. 그래서 많은 사람들이 도전하는 계기가 되지 않나 싶다. 일례로, 케냐의 한 게스트 하우스에는 일본 여행자들이 만든 정보북이 있는데, 이것을 본 나는 꽤 충격을 받았다.

동물들을 직접 보는 일정을 앞둔 다음 여행자들을 위해, 어떤 누군가가 사진을 찍어 이 동물은 이름이 뭔지, 이 식물의 이름은 뭔지, 이 새의 이름은 뭔지를 친절하게 적어둔 것. 물론 나도 한국 정보북에서 앞의 여행자들이 그 다음 여행자들을 생각하며 적어놓은 여행의 팁들이나 정보들에 감동해, 나름 끄적거리기는 했다. 하지만 그 정도로 해 놓은 일본 정보북을 보니 꽤 놀라웠고 감동스러웠다.

사해를 가고 싶었다. 물을 무서워 하고 수영 못하는 나도 사해에서 둥둥 떠서 수영하는 액션을 꼭 취하고 싶었다. 그러나 혼자 다니는 내 여행의 한계에 '살짝' 부딪혔다. 사해 가는 일정을 예약하고 싶어서 근처 배낭여행자들이 많이 모이는 호텔들을 찾아다니며 사해 투어를 원하는 사람이 있는지 알아보고 다녔다. 하지만 마침 같이 셰어할 적절한 사람을 찾지 못했다. 우리 호텔에도 여행자가 없고 인근의 다른 호텔에도 목적이 맞는 사람을 구하지 못했다. 결국 난 사해라고 불리우는, 높은 함량의 소금 때문에 몸이 둥둥둥 뜬다는 그 바다에 내 몸을 띄우지 못했다.

큰사진보기

|

| ▲ 사해(dead sea) 소금기의 농도가 너무 높아 아무런 생물이 살지 않아 붙은 이름, 데드씨. |

| ⓒ 박설화 |

관련사진보기 |

"나, 내일 떠날려구요." 호텔 주인에게 말했다.

"왜? 사해 보러 간다며?" 같이 투어를 셰어할 사람이 있으면 알려준다 얘기한 적이 있어서 아저씨도 나의 상황을 알고 있다.

"아시다시피 셰어할 사람을 못 구했잖아요. 혼자서는 못가요. 너무 비싸요."사실 사해는 내 목적지 중에서도 융통성 있게 조절할 수 있는 장소이긴 했다. 포기 가능한 장소라는 뜻이다. 없던 일정이 생기기도 하고, 생각해 놓은 일정을 포기하기도 하는 것이 이런 긴 여행의 장단점인 것이다.

"나, 내일 모레 어머니댁에 갈 건데, 페트라 근처에 사셔."듣는 순간 이게 웬 횡재인가 싶었다. 사해를 포기하고 이왕 떠나는 것, 잘하면 좀 편하게 가고, 차비 좀 아끼겠다 싶은 마음에 정신이 번쩍 들었다. 더구나 '문명의 이기'의 적절한 예인 '에어컨이 나오는 자동차' 아닌가. 그래서 거절 당해도, 부딪혀 보자는 마음에 아저씨에게 여쭤보았다.

"내일 모레 가실 거면 이왕 내일로 당겨서 가시면 안 되요? 사해 못 가서 우울해요. 내일 아저씨 차 타고 가면 좀 나을 것 같은데, 헤헤~"약간의 농담을 섞어 눈치를 살폈다. 뜸을 들이다 결국 오케이 사인을 하신 아저씨. 그렇게 우리는 페트라를 향해 뜨겁게 달궈진 길을 나서게 됐다. 아저씨는 '사해를 못 가 우울한' 나를 배려해 사해를 들러 가는 친절도 베푸셨다.

사해를 거쳐 150km 이상의 거리를 달려 목적지에 도착한 나는 페트라를 보기 위해 여장을 풀었다. 물론 가장 저렴하다고 소문난 B호텔의 도미토리 룸. 3JD로 한국돈 6000원 가량이다. 2층 침대 4개로 8인실이다. 뜻 그대로 공동으로 사용하는 침실이라는 개념이다. 도미토리 룸에선 물론 여러 명이 섞여 지내기 때문에, 각자의 귀중품 보관이며 옷을 갈아입을 때며 편하지는 않다. 그런 부분을 감수하고 도미토리 룸을 쓰는 것이다.

귀중품은 카운터에 맡겨야 하거나, 옷을 갈아 입을 때에는 욕실을 들어가야 하거나 하는 불편함이 있기도 하지만 (물론 국적에 따라 이것은 다르다. 보통의 서양 여행자 같은 경우는 남녀끼리도 괘념치 않고, 사실 신경을 별로 쓰지도 않는다) 여러명이 함께 지내는 만큼, 본인과 루트가 비슷한 혹은 이미 지나온 여행자들을 만나서 반가움에, 혹은 정보의 나눔에 수다의 장이 되기도 한다. 또 모두가 함께 하는 공간이기 때문에 잠 잘 시간엔 조용히 하고, 꺼진 불 다시 보듯 사용한 욕실은 다시 한 번 돌아보며 정돈을 하는... 이기적인 나를 벗어나는 기회가 되기도 한다. 뭐 물론 이 예는 단지 바른 예로만 끝날 때가 많기도 하지만 말이다.

B호텔의 숙박은 3JD로 가장 저렴한 곳에서 택했지만, 거기서 파는 저녁식사는 4JD였다.

큰사진보기

|

| ▲ 부페 페트라를 위해 각국에서 여행자들이 모이는 만큼 무난한 음식들 |

| ⓒ 박설화 |

관련사진보기 |

순간 저녁식사는 어디서 할 것인가 고민을 했다. 한국에선 절대 그만한 돈으로 고민하지 않지만 여행자의 신분이면(그것도 배낭여행자) 늘 100, 200원에도 왠지 모르게 고민을 하게 된다. 그러나 숙소에서 만난 한국 사람들이 모두 저녁 부페에 참여한다고 해서 친목도모의 일환으로 나도 함께 했다. 그러나 생각보다 꽤 맛있고 만족스러웠던 저녁식사였다. 빌딩들이 없어 너무나도 거침없이 보이는 석양과 노을에 그 곳에 있는 모든 사람들이 한 2분간은 넋을 잃고 일제히 한 곳을 바라보았다. 가끔 셔터 누르는 소리만 들려올 뿐…

큰사진보기

|

| ▲ 알 카즈네 시원한 그늘 길로 되어있는 협곡을 지나면, 알 카즈네가 나타난다. |

| ⓒ 박설화 |

관련사진보기 |

페트라는 BC 7세기경 시리아와 아라비아반도 등지에서 활동하던 나바테아인들에 의해 지어진 암벽 도시다. 붉고 깎아지른 듯한 협곡을 지나서 암벽에 의해 드리워진 그늘을 따라 좀 걸어가면 '페트라의 얼굴'격인 알 카즈네가 나타난다.

페트라를 가기 위해선 아침 일찍 출발하는 것이 좋다. 개인적으로는 햇빛이 가장 힘든 요인이었다. 이른 아침부터 출발해야 선선할 때, 이 붉게 빛나는 고대도시를 여유있게 감상할 수 있으며 오를 수 있다. 특히 떠오르는 해와 이 도시의 색깔이 참 잘 어울리는 듯하다. 그 태양에 빛나서 더욱 붉게 빛을 발하는 도시를 보면, 너무나 매혹적이어서 잠시 걸음을 멈추게 된다.

큰사진보기

|

| ▲ 페트라 페트라를 보는 내내 어디서든, 바위를 깎아낸 장소를 많이 볼 수 있다. |

| ⓒ 박설화 |

관련사진보기 |

알 카즈네를 지나 대신전, 알 데이르 사원을 지나 암벽산의 꼭대기에 섰을 때는 펼쳐진 사막의 웅장함에 대자연에 압도당해 잠시 멍하니 있을 수밖에 없었다.

페트라 여정 내내 '동키(당나귀)'들이 안쓰러워 볼 수가 없다는 생각을 한 것말고는 난 보는 내내 어떻게 저렇게 만들었을까. 아무리 무른 돌이라지만, 그걸 파내서 살 집을 만들고 저런 신전을 만들고 뿐만 아니라 조각까지 해서 섬세하게 멋을 냈을까. 보는 내내 다시 봐도 신기하고 호기심 많은 나에게 참을 수 없는 답답함을 가져다 준 페트라였다.

동키들 얘기로 돌아가자면 포동포동하지도 않은 동키들은 여기서 사람을 태우는 영업을 한다. 주로 베두인들(중동의 사막에서 유목생활을 하는 아랍인)이 주인인데, 동키보다 무게가 훨 많이 나갈 듯한 서양인들을 태우고 그 계단을 오르는 동키들을 난 쳐다보기조차 미안했다. 아프리카 대륙의 동키가 보이지 않는 곳에 도착할 때까지 내내, 난 동키를 볼 때마다 요르단의 페트라에서 거구의 인체를 싣고, 좁디 좁은 협곡의 계단을 오르던 동키가 떠올랐다. 동키들은 그런 일을 하기엔 너무 착한 눈을 갖고 있다.

큰사진보기

|

| ▲ 손님을 기다리는 동키들 더이상 우리나라에선 찾기 어려운 동키(당나귀의 현지 발음)들. |

| ⓒ 박설화 |

관련사진보기 |

덧붙이는 글 | - 이 여행기는 지난 2009년 8월부터 2010년 1월까지의 경험을 바탕으로 했습니다.

- 아프리카 종단 여행의 첫 시작인, 요르단 여정의 기사입니다.