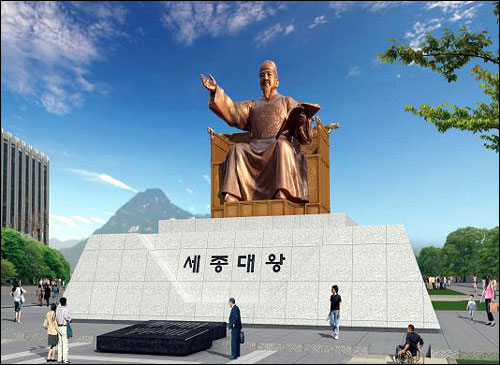

큰사진보기

|

| ▲ 세종대왕상은 오는 9일 제막식을 앞두고 지난 6일 새벽, 광화문 광장으로 옮겨졌다. |

| ⓒ 서울시청 | 관련사진보기 |

"우리말이 중국과 달라 한문자와 서로 통하지 아니하므로 어린 백성이 이르고자 할 바가 있어도 끝내 제 뜻을 능히 펴지 못하는 사람이 많으니라. 내가 이를 딱하게 여겨 새로 스물여덟 자를 만드노니 사람마다 쉽게 익히어 날로 씀에 편안하게 하고자 할 따름이니라."지금부터 563년 전인 1446년, 세종은 훈민정음을 반포하면서 임금으로서의 뜻(어지)을 이렇게 밝혔다. 이 짧은 글 속에는 새 문자를 만드는 뚜렷한 이유와 목적, 그리고 백성에 대한 자상한 당부가 간결, 명료하게 담겨 있다. 또한 이 글에는 문화적 주체성과 인본주의적 교양이 녹아들어 있기도 하다. 나아가 이 글은 당대 시점으로 볼 때 파격적으로 구어적이기도 하다. 다시 말해 말과 일치하는 글이라는 것이다. 필자는 이 글을 우리말 명문장의 첫째로 꼽는다.

또한 세종은 새 문자의 음가와 용례 그리고 운용법 등을 매우 실용적으로 설명해 놓았다. 하지만 유감스럽게도 현대 한국인의 언어 능력은 열등한 수준이다. 그리고 이것은 지식인이건 비지식인이건 별반 다르지 않다고 본다. 한국인이 서구인에 비해 취약한 분야를 하나 든다면 바로 언어 능력이 아닐까 한다. 한국인들은 말은 너무 쉽게, 함부로 하고 글은 너무 어렵게, 신중히 쓰려는 경향을 가지고 있다. 이것은 중세에 살았던 세종에게 매우 부끄러운 일이 아닐 수 없다.

한글날을 맞이하여 우리가 언어생활에서 흔히 잘 못 쓰는 사례들을 찾아 함께 생각해 보기로 한다.

[부정확한 어휘와 어법] '~을 삼가해 주십시요'?우리는 흔히 목욕탕이나 관공서 그리고 공원 등에서 '~ 을 삼가해 주십시요'라는 문구를 목격한다. 이 문장은 두 군데에 틀린 표현이 있다. 먼저 '삼가하다'라는 우리말은 없다. '삼가다'가 기본형이다. 다음으로 상대 높임 종결어미는 '~오'로 써야 한다. 그러므로 '~을 삼가 주십시오'라고 해야 맞는 표현이 된다.

'나는 너와 틀리다'라는 표현도 잘못된 것이다. 나는 너와 '다르다'라고 해야 옳다. '틀리다'는 false, '다르다'는 different의 의미를 띤다. 만약 '틀리다'와 '다르다'를 '구분해야' 한다고 말한다면 어떨까? 여기에도 잘못이 있다. 이 경우에 '구분하다'는 맞지 않다. '구별해야 한다'로 써야 정확한 표현이 된다. '구분하다'는 전체를 부분으로 나누는 것이고 '구별하다'는 차이에 따라 가르는 것이다. 그러므로 우리는 '구분하다'와 '구별하다'를 구별할 줄 알아야 한다. 마찬가지로 '남녀 차별과 남녀 구별을 구별할 줄 알아야 한다'고 쓰면 된다.

요즘 가장 어색하게 남용되는 것이 '부분'이라는 명사다. 라디오를 듣다 보면 멀쩡한 저명인사라는 사람이 "그런 부분은 다시 생각해야 할 부분이 있다는 것입니다" 따위로 말을 한다. "그것은 다시 생각해 보아야 합니다"라고 간단히 말하면 더 좋다고 본다. 아니면 "그것은 다시 생각해 보아야 할 점(면)이 있습니다"라고 하면 된다.

'교육하다' '소개하다' '환기하다(떠오르게 하다)'로 써야 하는데 굳이 '교육시키다', 소개시키다' '환기시키다' 등으로 쓰는 것은 잘못이다. '설레다'를 '설레이다'로 잘못 쓰는 경우가 흔한데 이것은 아마 아이스크림 이름 탓이 아닐까 한다. 지식인들이 많이 쓰는 잘못된 어휘로는 '보여지다' '되어지다' 등이 있다. 이 어휘들은 피동접사를 중복으로 쓴 틀린 표현이다. '보이다', '되다'로 하는 것이 더 간결할 뿐더러 정확한 표현이다.

이런 오류들은 주로 언어가 가지는 역사성 때문에 빚어지는 경우가 많다. 언어는 시간에 따라 변화한다. 따라서 우리는 언어에 대한 유연한 사고를 가져야 한다고 생각한다. 이를 테면, '잊혀진 여인', '날으는 원더우먼'은 어떤가? 필자는 이것을 반드시 어법에 맞춰 '잊힌 여인' '나는 원더우먼'이라고 써야 한다고 주장할 용기는 없다.

[맞춤법과 띄어쓰기] 붙여 쓰기는 띄어 쓰고 띄어쓰기는 붙여 쓴다 맞춤법과 띄어쓰기를 잘한다고 해서 좋은 글을 쓰는 것은 아니다. 그러나 좋은 글을 쓰는 사람은 어김없이 맞춤법과 띄어쓰기에 능숙하다. 얼마 전 <경향신문> 인터넷 판 톱기사 제목이 '덕수궁 뒷뜰 ~'이라고 되어 있는 것을 보았다. 당시 시간이 남아돌던 필자는 <경향신문>에 전화를 걸었다. 그러고는 '뒷뜰'이 아니라 '뒤뜰'이라고 말해 주었다. 유감스럽게도 전화를 받은 사람은 필자의 충고를 석연치 않게 받아들였다.

사이시옷의 사용법은 1980년대 들어 한글 맞춤법에서 가장 변화가 크게 생긴 항목이다. 사이시옷은 체언(명사, 대명사, 수사)과 체언 사이에 끼어 관형격조사 '의'의 뜻을 만드는 형태소로서 영어 전치사 'of'와 비슷한 의미를 띤다.

사이시옷은 일단 한자어끼리는 사용해서는 안 된다. 그러므로 '댓가, 촛점, 싯구, 갯수, 햇수' 등은 모두 틀린 맞춤법이다. '대가, 초점, 시구, 개수, 해수'로 써야 하고 다만 발음을 할 때 둘째 음절을 된소리로 [대까, 초쩜, 시꾸, 개쑤, 해쑤] 등으로 해서 '사이소리'의 구실을 하도록 하면 된다.

그런데 한자어 사이라고 하더라도 여섯 개의 예외가 있으니 이것은 반드시 외워 둘 필요가 있다. 찻간, 셋방, 숫자, 횟수, 곳간, 툇간 등이다. 그렇다면 '기찻간'이나 '전셋방'은 또 어떤가? 예외는 여섯 개뿐이니 '기차간', '전세방'으로 시옷을 안 붙이는 것이 옳다.

두 단어 중 한 단어 이상이 고유어이고 앞 단어가 모음으로 끝나면 예외 없이 써야 한다. 예를 들자면 부잣집, 이삿짐, 수돗물, 바닷가, 나뭇잎 등이 있다. 한 가지 특기할 것은 '인사말'의 경우 모든 언론매체가 잘못 표기하는 대표적인 사례이다. 이 경우에도 '인사'가 한자어이고 '말'이 고유어이므로 사이시옷을 써서 '인삿말'이라고 해야 옳은 것이다. 하지만 필자는 '인삿말'이라고 쓴 예를 본 적이 없다. 인터넷 사전에도 '인사말'이 표준어로 되어 있는데 이는 해괴한 일이다.

다만 고유어라고 해도 뒷단어가 된소리나 거센소리일 경우 사이시옷을 쓰지 않는다. 뱃살과 배탈, 윗니와 위층, 뒷말과 뒤태, 뒷구멍과 뒤풀이로 구별해서 써야 하는데 이 중에서 '뒷태'와 '뒷풀이'가 자주 나타나는 오기이다. <경향신문>의 표기 '뒷뜰'이 틀리고 '뒤뜰'이 맞는 것도 때문이다.

한글 띄어쓰기는 아주 어렵다고 한다. 띄어쓰기에 능통하려면 어휘의 품사와 형태소를 장악해야 한다. '붙여 쓰기는 띄어 쓰고 띄어쓰기는 붙여 쓴다'는 말은 한글 띄어쓰기의 어려움을 잘 나타내 준다. 이 경우 '붙여 쓰기'는 동사와 동사 두 단어라서 띄어 쓰지만, '띄어쓰기'는 합성명사 한 단어로 취급하여 붙여 쓰는 것이다.

더 이상 말하면 독자들이 헛갈릴 것 같아 조심스럽지만 하나만 더 예를 들어 본다. 우리말에는 '뿐' '대로' '만큼'이 있다. 이 세 단어는 체언 뒤에 쓰이면 조사가 되어 붙여 쓰고 용언(동사, 형용사) 뒤에 쓰이면 의존명사가 되어 띄어 써야 한다. 이것은 컴퓨터도 구별할 줄 모르니 세심히 알아 둘 필요가 있다. 내가 사랑하는 사람은 '너뿐이다'의 경우 '뿐'을 붙여 쓰지만 나는 너만 '사랑할 뿐이다'의 경우 '뿐'을 띄어 써야 맞다. '대로'와 '만큼' 도 마찬가지 용법을 갖는다.

[외국어의 과용과 토박이말의 독선] "아아, 타임은 흐른다"아래 문장을 한 번 읽어 보자.

"경악한 그녀는 전신의 강모가 일제히 봉기하기 시작했다."이런 표현이 코믹한 것은 한자어의 과용 때문이다. '깜짝 놀란 그녀는 온몸의 털이 솟구쳤다'라고 하면 될 문장이다. 1930년대의 소설가 염상섭이나 수필가 김진섭 등의 글에는 이런 한자어 과용의 코믹한 표현이 더러 나온다.

'아아, 타임은 흐른다'는 또 얼마나 코믹한가. 염상섭의 <표본실의 청개구리>에 나온다.

'이 분은 미국에서 박사를 하고 오신 컬처가 높은 분입니다'는 이광수의 소설 대화 문장이다.

'그에게 구체적 플랜이 있는 것도 아니었다'는 채만식의 소설 지문에 있다.

'로드맵'은 뭐고 '태스크 포스'는 또 뭐란 말인가? '오픈했다' '컨펌하다' 등도 바람직하지 않고 DJ나 YS 같이 영문 표기를 노출하는 것도 사실 따지고 보면 코믹한 표현이라고 본다. 필자가 외국어를 쓰지 말자고 주장하는 것은 민족감정 때문이 아니다. 외국어를 과용하게 되면 남에게 '우스운 사람'이 될 수 있기 때문이다.

"10시에 회의를 가지겠습니다.""타이타닉의 침몰과 함께 수많은 사람이 익사했다."이런 문장은 지나친 영어식 표현이라서 어색하다. 영어 'have'나 'with'가 들어간 숙어 문장을 모방해서 쓴 것이기 때문이다.

다만 외국어, 외래어일지라도 불가피할 경우 과감히 쓰는 것이 바람직하다고 본다. 이광수의 소설 <유정>에는 '오 나의 이데아'라는 표현이 나오는데 이 경우 '이데아'는 한국어 번역이 불가능하다.

"희망과 야심의 말소된 페이지가 딕셔너리 넘어가듯 번뜩였다."이것은 이상의 <날개> 끝자락의 지문이다. 역시 코믹하긴 하지만 이 경우는 적절한 외국어의 사용처럼 보인다. 왜냐하면 이 문장은 주인공의 독백 지문인데 그는 정신분열증을 앓고 있는 지식인이기 때문이다. 속된 말로 해서 '또라이' 지식인의 언어로는 아주 실감 나는 표현 아닌가?

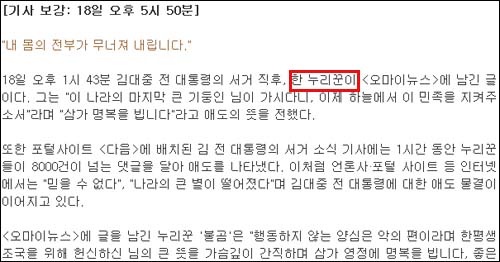

큰사진보기

|

| ▲ <오마이뉴스>에서는 '네티즌'이란 표현 대신 '누리꾼'이란 단어를 쓴다. |

| ⓒ 화면캡처 | 관련사진보기 |

마지막으로 필자는 언어를 일방적으로 민족적인 소산으로 보는 견해에 동의하지 않는다. 따라서 한자어를 소외시키면서 무조건 고유어가 정당하다고 하는 주장에 반대한다. 그들은 '고유어'도 한자어이니 '토박이말'로 써야 한다고 주장한다. 그들은 시멘트를 '돌가루'라고 하며 좋은 토박이말이라고 생각한다. 하지만 필자는 '고유어'나 '시멘트'가 더 적합한 우리말이라고 믿는다. <오마이뉴스>는 '네티즌'을 '누리꾼'이라고 일괄 표기한다. 필자는 여기에도 반대한다. '네티즌'과 '누리꾼'은 어감도 다를 뿐더러, 네티즌이 더 변별적 의미를 확보하고 있다고 보기 때문이다.

발달된 언어일수록 외래적 요소를 많이 받아들인 것이 사실이다. 영어에는 얼마나 많은 외래적 요소가 있는지를 생각해 보면 된다. 우리말을 영어만큼 발전시키는 것, 그것은 곧 563년 전 우리에게 더할 나위 없이 아름답고 우수한 문자를 만들어 준 세종임금의 뜻이라고 본다.