많은 사람들에게 단재 신채호 선생은 '아나키즘'이나 '고구려' 정도로 인식되어 있다. 하지만 단재에 '미친' 사람들도 있다. 바로 단재 신채호 선생을 기리고 단재 선생의 정신을 널리 알리기 위해 백방으로 뛰는 사람들이다. 충북대 김승환 교수나 서원대 허원 교수 등이 추축이 되어 만든 단재문화예술제전의 참여자들이 바로 그들이다. 아직까지 별다른 보조금 조차 없지만 이들은 왜 단재를 그토록 숭앙할까. 그들은 단재 안에 가장 오롯한 정신세계의 극치가 담겨있다는 것을 알기 때문이다.

단재의 깊이는 학술적 깊이가 높은 사람들일수록 더 명확히 바라본다. 1936년 단재가 차가운 시신으로 고국에 돌아왔을 때 일제의 서슬 퍼런 눈이 있었지만 만해 한용운이 기금을 마련하고, 오세창이 비문을 썼다. 몇년 전 단재 예술제전에 강사로 참여한 도올 김용옥이 단재의 묘 앞에서 무릎을 끊고 통곡한 것도 단재의 사상적 깊이와 넓이에 감명 받았기 때문이다.

지난해 12월 8일 단재 선생의 탄신지인 충북 청원군 낭성면에서 시작된 탄신 128주년 기념 헌화식으로 시작된 단재 추모행사는 지난 8일 중국내 단재 유적지 답사로 끝을 맺었다. 기자는 이 행사에 동행하면서 다시금 단재 정신을 다시 기억해 냈다.

인천공항을 이륙한 비행기는 한시간만에 따리엔(大連) 공항에 착륙했다. 한반도를 향한 두 개의 반도 중에 하나인 랴오닝반도의 최남단 도시인 따리엔은 중국 근대사의 가장 상징적인 도시다. 청일전쟁 후에는 부동항과 동아시아 야욕을 가진 러시아가 조차(租借)했고, 러일전쟁 이후에는 대륙에 대한 야욕을 가진 일본에게 조차당하는 비극의 땅이기 때문이다.

첫날 해질 무렵에 따리엔에 도착한 일행은 번화가인 톈진지에(天津街)의 양꼬치 집에서 밤참에 빠졌다. 서원대 역사교육학과 허원 교수를 비롯해 기자, 교사, 다큐 교사 등 12명의 소박한 사람들은 단재라는 한 모티브 앞에서 이 길을 나선 이들이다. 미리 영하 20도를 넘는 강추위가 기다리고 있다고 말했지만 그들은 기꺼이 단재를 찾아가는 여정에 참여한 것이다. 우리가 밤참을 한 따리엔 역 앞은 1932년 우당 이회영(李會榮 1867~ 1932) 선생이 체포되어 구타로 사망한 따리엔 항과 가깝다는 말에 분위기가 숙연해지기도 한다.

큰사진보기

|

| ▲ 여순감옥터 앞에서 같이한 단재유적 답사팀 단재문화예술제전 집행부와 교사, 언론인 등이 모아진 단재 루트 답사팀 |

| ⓒ 조창완 |

관련사진보기 |

다음날 일찍 여장을 챙겨 버스에 올랐다. 따리엔에서 한시간여를 달리면 뤼순(旅順)이 있다. 뤼순은 랴오닝 반도 끝단에 있어 해군도시다. 이곳과 산둥반도 끝단 옌타이 사이가 뚫리면 발해만에 침략자가 들어갈 수 있고, 결국 톈진을 거쳐 베이징에 상륙할 수 있다. 아편전쟁 이후 몇차례 이 길이 뚫리면서 베이징은 서구 제국이나 일본의 손에 유린당했다.

큰사진보기

|

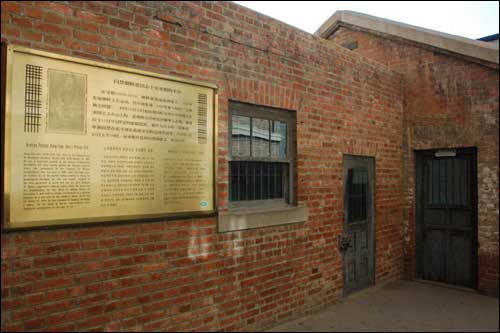

| ▲ 여순감옥에 있는 안중근 의사 수감터 감옥 중심부에 있고 보안이 철저하다 |

| ⓒ 조창완 |

관련사진보기 |

하지만 뤼순이 우리에게 남다른 것은 이토 히로부미를 저격한 안중근 의사가 1910년 3월26일 이곳에서 처형됐고, 그로부터 약 26년 후인 1936년 2월 21일에 옥사했기 때문이다. 겨울인데다 월요일 오전이어선지 우리를 제외하고 이곳을 찾은 이들이 거의 없다.

여순감옥은 러시아가 지은 하얀 벽돌 부분과 일본이 지은 붉은 벽돌로 구분되는데, 일본은 해군기지인 이곳에 가장 중요한 수감자들을 모았다. 죄수복으로 갈아입는 탈의실이나 고문도구가 있는 심문실 등을 지나니 별채로 되어 있는 안중근 의사 수감터를 만난다. 일본 대륙 침략의 선도자를 암살한 만큼 안의사의 감방은 주변 건물로 둘러쌓인 감옥 중심부에 있었다. 수감 방 옆에는 별도 감시자의 방이 있을 정도였다. 허원 교수의 재청으로 일행은 잠시 묵념을 하고 현장을 떠났다.

큰사진보기

|

| ▲ 여순감옥에 있는 단재선생 수감기록 단재선생의 수감 사진과 '조선혁명선언'의 일부가 기록되어있다 |

| ⓒ 조창완 |

관련사진보기 |

다시 죄수동에 들어가자 단재 신채호 선생의 흔적을 만날 수 있다. 단재 선생에 대한 간단한 소개와 단재선생이 쓴 '조선혁명선언'의 일부가 있다. "민중은 우리 혁명의 핵심 역량이다. 폭력은 우리 혁명의 유일한 무기이다. 우리는 군중 속에 들어가..."로 시작된 이 글은 의열단을 이끌던 김원봉의 부탁으로 1923년 1월에 써준 것이다. 만해 한용운(韓龍雲)의 '조선독립의서'와 더불어 식민지 시대 2대 명문장인 아무리 힘들어도 결코 굴하지 않아야 하는 민족의 사명을 말해준다.

일행은 마지막으로 의료실과 처형장을 봤다. 별관인 의료실은 말이 의료실이지 마루타 실험을 하던 장소였다. 교수형이 처해지던 처형실은 처형자를 나무통 속으로 집어 넣어 그대로 묻는 방식을 볼 수 있어서 일본의 시체에 대한 경시를 볼 수 있다. 단재 선생은 1936년 2월 21일 이곳에서 옥사하는 데, 가족들이 시신을 수습하러 와서 가까스로 이곳에서 암장을 피하고 어렵사리 고향 땅에 묻힐 수 있었다.

일행은 뤼순 감옥을 나와 다시 따리엔으로 들어갔다. 일본의 심장부 같았던 따리엔이기에 별다른 독립 유적지가 없어서 러시아시절 조차한 흔적이 남은 '러시아 거리'를 들렀다. 따리엔 등지는 부동항이지만 동북의 차가운 기운이 있기에 옷깃을 여밀 수 밖에 없다. 러시아거리를 둘러보고 기차역으로 향했다. 다음 목적지는 단재 선생이 고구려사를 쓰기 위해 들렀던 지안(集安)이다.

따리엔에서 지안으로 가는 방식은 단둥(丹東)을 거쳐서 육로로 가는 방식도 있지만 겨울의 혹한을 피하고 시간을 아끼기 위해 밤기차를 이용했다. 따리엔역에서 16:21분에 출발하는 N185를 타면 다음날 새벽 6:34분에 지안 인근 대도시 통화(通化)에 닿는다. 밤새 기차는 선양, 푸순 등을 거쳐서 다음날 새벽에 예정대로 통화역에 내렸다. 기차에서 내렸을 때 참가자들은 이전에 경험하지 못한 차가운 공기를 만나야 했다. 그날 통화의 아침 기운은 영하 23도였다. 그나마 온난화로 인해 기온이 올라가서 그렇지 이곳은 예사로 영하 30도 아래로 넘어가는 곳이다.

대부분은 잠을 자면서 지나 잘 모르지만 기차가 지난 푸순(撫順)이나 신빈(新賓), 메이화코우(梅花口) 등은 항일전사들이 해방까지 무장독립운동을 펼쳤던 곳이다. 현대식 옷으로 겹겹이 입어도 추운 이곳에서 부실한 옷과 형편없는 무기로 무장투쟁에 참여한 전사들은 노숙을 하며 조국의 독립을 위해 싸웠다. 결국 그렇게 얻은 이 땅의 지금 모습을 생각하니 죄스러움에 산 위에 자란 작은 나무조차 볼 수 없을 만큼 부끄러워졌다. 아울러 다시 나라가 위기가 왔을 때 이 땅에 와서 투쟁에 참여할 민족의 역량이 될까가 저절로 걱정됐다.

단재 선생은 1914년 업무 차 동북에 들렀다가 고구려 유적을 답사한다. 콧물이 나오자마자 얼 만큼 혹독한 추위였지만 집안을 향하는 두시간 여의 여정은 현지 가이드의 편안한 이야기로 인해 금방 훈훈해졌다. 고국을 피해 이곳으로 피신온 사람들은 이곳에 벼농사를 처음 보급했다. 우리 민족의 벼농사를 보고 한족들도 벼농사를 따라 하지만 밥맛만 보고도 조선족이 지은 것인지 한족이 지은 것인지 알만큼 우리 민족의 농사술을 뛰어나다. 물론 이제 농촌에 남은 조선족 동포들도 얼마 남지 않았다.

큰사진보기

|

| ▲ 지안에 있는 장수왕릉 동양의 피라밋으로 불리는 장수왕릉은 장수왕의 평양천도로 인해 묘 주인은 정확하지 않지만 고구려의 당당함이 살아있다 |

| ⓒ 조창완 |

관련사진보기 |

지안에서는 환도산성과 북한이 바로 앞에 보이는 압록강, 장수왕릉으로 추정되는 장수왕릉, 광개토대왕릉비와 태왕릉을 들렀다. 웅혼한 고구려인들의 기상이 살아있는 성스러운 장소들인 만큼 참가자들의 눈은 흥미로 가득했다. 금강산도 식후경이라 우리는 압록강변에는 고구려 방식의 불고기 집에서 점심을 했다.

큰사진보기

|

| ▲ 지안 압록강변에 있는 고구려식 불고기집 진위여부를 떠나서 여행자들에게는 가장 기억나는 맛이다 |

| ⓒ 조창완 |

관련사진보기 |

겨울이라 뜨듯한 구들 위에서 먹는 지안식 불고기 요리의 매력에 모두가 빠져서 구들이 타는지도 모를 만큼 열심히 먹었다. 덕분에 참가자중 한 여교사분의 파카가 조금 눌었지만, 지안의 바이지우(白酒)로 인해 고구려 혼에 접신이나 한듯 모두가 흥겨운 분위기다. 통화에 있는 동북항일연군 중심인물 양정우의 묘를 보자는 의견이 있어서 서둘러 지안 답사를 마치고 통화로 향했다.

큰사진보기

|

| ▲ 양저우능원에 있는 무명용사비 동북항일연군 등에서 활동하다 죽은 무명 용사를 위한 그림과 비석. 독립전사가 산을 이뤘음을 형상화한 그림이다 |

| ⓒ 조창완 |

관련사진보기 |

통화시 중심부에 자리한 양정우능원은 동북항일연군 1군의 군단장인 양정우(楊靖宇)의 묘다. 임금이나 황제의 묘에나 쓰이는 능(陵)이 붙은 이곳에는 양정우가 이끌던 1군의 1사단장인 이홍광(李紅光)을 비롯해 이춘열, 이동광, 김정길, 김순희 등 우리 조상들이 상당수를 차지해 동북항일운동에서 우리 민족의 위상을 말해준다. 또 조직도에서는 2군단 3사단장으로 김일성이 기록되어 있어 눈에 띈다.

통화에서 저녁을 하고 일행은 다시 기차에 올랐다. 21:35분에 출발하는 K430 열차는 15시간25분인 다음날 오후 1시에 베이징역에 닿는다. 밤시간의 기차는 그런대로 버틸 만하지만 오전 내내 기차에서 버티는 것에는 좀 답답해 한다. 불과 80여 년 전만 해도 두곳을 왕래한 단재 선생의 수고에 비할 길이 아니지만 문명에 익숙한 이들에게 한 나절의 여유도 번거롭다.

큰사진보기

|

| ▲ 단재선생이 베이징에서 신혼생활을 했던 진스팡지에 옛집 이 건물은 모두 새로 지어졌지만 주변의 옛 건물들이 당시의 풍모를 말해준다 |

| ⓒ 조창완 |

관련사진보기 |

우리는 베이징에 도착해 바로 진스팡지에(錦什坊街)로 향했다. 이곳은 단재 선생이 1920년 박자혜 여사와 결혼해 험난한 베이징 생활 중에 가장 행복한 시간을 보냈던 곳이다. 라마식 하얀 탑이 인상적인 바이타스(白塔寺)가 바로 보이는 이 골목 21번지에 자리한 단재 선생 집은 옛 모습은 거의 남아있지 않다. 전형적인 벽돌형 후통 주택인 이 집은 1960년대 완전히 새로 만들어 집이다. 하지만 이 집조차도 이제 얼마 있지 않으면 완전히 재개발되어 대형 오피스 빌딩이 들어설 예정이다.

큰사진보기

|

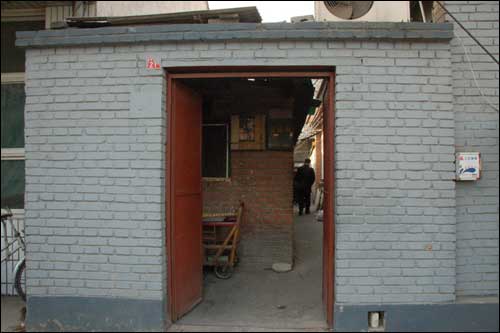

| ▲ 현재 스텅후통에는 보타암의 옛 건물터가 있다 단재 선생은 이곳으로 와서 자취를 하며 많은 저술을 남겼다 |

| ⓒ 조창완 |

관련사진보기 |

1921년 이 집에서 아이 울음소리가 들렸다. 이곳에서 큰 아들인 수범씨를 낳은 것이다. 진스팡지에 생활중 가장 역점적인 일은 천고(天鼓)를 발간한 것이다. 이후 단재 가족은 차오또우후통(炒豆胡同)으로 집을 옮긴다. 차오또우후통을 방문하기 전 우리는 단재 선생이 베이징 생활중 가끔 찾아와 집필활동을 하던 보타암(普陀庵 현 石燈胡同)을 찾았다. 루쉰의 동생인 저우주어런(周作人 1885~ 1966) 등도 찾아와 집필을 하던 이곳은 작은 암자다.

필자가 이전에 찾은 기억이 있었지만 스텅후통(石燈胡同)은 여전히 찾기 힘든 골목이었다. 역시 1980년대에 재개발해 암자의 흔적은 없지만 스텅후통 10번지가 옛 보타암 자리라는 말에 그 집을 찾았다. 낯선 집에 가끔씩 한국 연구자가 찾아와선지 반가운 모습으로 주민들이 이 집을 안내해준다.

큰사진보기

|

| ▲ 차오또우후통에 있는 승왕푸 단재는 몽골 출신 귀족의 저택인 승왕부가 있는 이 후통에 살면서 '용과 용의 대결' 등을 이곳을 바탕으로 해서 지었다 |

| ⓒ 조창완 |

관련사진보기 |

이곳을 급히 보고 우리는 차오또우후통(炒豆胡同)으로 향했다. 이 후통은 이제는 잘 개발된 옛 문화거리 난루오꾸샹(南锣鼓巷)에 접한 한 길이다. 단재의 베이징 생활에 대한 논문을 발표한 베이징징마오따쉐(北京經貿大學) 최옥산 교수는 "차오또우후통에서의 첫 일년, 단재는 갖가지 어려운 여건 속에서 거의 혼자의 손으로 논설(論說), 독립운동소식(獨立運動消息), 내국시문(內國時聞), 해외잡감(海外雜俎) 등 다양한 내용으로 묶은 순한문(純漢文) 월간잡지『天鼓』를 집필하는 한편 군사통일주비(軍事統一籌備)에 참석하고 임정 대통령 이승만에 대한 성토문을 기초하고, 「統一策進會發起趣旨書」를 작성 발표하는 등 여전히 왕성한 활동을 펼쳤으며 그 중에서도 『天鼓』의 집필에는 각별한 정성을 쏟은 듯하다"고 적었다.

단재 선생의 집필 활동에 정점에 있는 장소다. 하지만 일년도 채우지 못해 단재는 가족을 고국으로 돌려보낸다. 군벌들의 난립으로 인해 복잡한 이곳에서 가족을 꾸릴 여력이 되지 못했기 때문이다. 훗날 아들 수범씨는 아버지의 사망소식으로 뤼순을 찾았다. 이후 아버지의 행적을 찾아 평생을 바치는데, 단재 선생이 신랄하게 비판했던 이승만이 초대 대통령에 당선됨으로써 형언할 수 없는 고통의 길을 겪다가 1991년 사망했다.

가족이 떠난 후 단재의 삶은 더욱 곤궁해졌다. 단재는 집을 차오또우후통에서 멀지 않은 따헤이후후통(大黑虎胡同)으로 옮겼다. 길이 150미터의 협소한 골목으로 이 인근에서 가장 작고 초라한 곳이다. 이때 벽초 홍명희도 단재의 집에 들렀다가 기겁할 만큼 더러운 이불로 인해 잠을 자지 못하고 집을 나왔다. 사실 이 이불은 단재가 벽초가 찾아오기 얼마전 찾은 한 노인집에 이불이 너무 초라해 바꾸어 준 것이었다. 이때 단재는 이불의 위생으로 사람을 평가하는 벽초를 꾸짖었다고 할 정도로 세상에 막힘이 없는 인물이었다.

베이징의 첫날 일정을 마치고 밤에는 베이징에 사는 고 신수범 선생의 부인 이덕남 여사를 만났다. 이 여사는 따님(단재 선생 증손녀)이 베이징에서 사업을 하는 관계로 주로 베이징에 거주하며 일이 있을 때마다 한국을 방문한다. 신수범 선생을 만나던 당시 인기 절정의 운동선수이던 이 여사는 자신보다 13살이나 많은 신수범 선생과 운명적인 사랑에 빠졌다.

처음에는 이승만 정부의 눈에 피해 다니는 남편을 간첩으로 의심할 만큼 힘들었지만 남편이 손을 잡고 찾아간 독립운동가들이 단재선생에 대해서 말하는 것을 듣고 남편의 뒤를 이어 유지를 잇고 있다. 이 여사는 친일파 연구가 조문기 선생이 했다는 "조국이 두 개만 있다면 정말 갖고 싶지 않은 나라다"는 말을 인용하며, 우리나라의 반역사적인 흐름을 개탄했다.

큰사진보기

|

| ▲ 타이베이 북동부에 있는 야류항에서 바라본 기륭항쪽 바다 모습 단재 선생은 기륭항에 입항하려다가 일본 수상 경찰에 체포됐다 |

| ⓒ 조창완 |

관련사진보기 |

다음날 필자는 일정이 있어서 먼저 한국으로 들어왔다. 다른 방문단은 남은 베이징의 단재선생유적을 답사하고 9일 귀국했다. 우연인지 필연인지 필자는 9일부터 타이완을 방문했다. 전혀 상관없는 여정이지만 필자는 타이베이에서 한시간 거리인 기륭항(基隆港)을 경유했다. 기륭항은 단재선생이 일경에 체포된 곳이다. 단재선생은 1928년 5월8일 타이베이 기륭항(基隆港)에 상륙하려다 일본경찰에 체포되어 여순(旅順)감옥으로 옮겨져 수감생활을 하다가 1936년 2월21일 영명했다.

단재 선생은 경술국치가 벌어진 1910년 중국으로 피신해 26년여간 정치인, 언론인, 사상가, 역사가 등으로 활동을 하면서 곤궁한 처지에 얽매이지 않고 조국의 독립을 위해 정진한 순일무잡한 위대한 사상가다. 그의 사상은 어릴 적부터 배운 유학은 물론이고 사회주의, 아나키즘 등 모두를 섭렵했지만 어느 한 사상에 치우치지 않고 조국 해방을 위한 정도를 찾는 것이었다.

그가 거의 홀홀단신으로 1921년 1월부터 펴낸 천고(天鼓)는 우리 독립운동 소식은 물론이고 동서양 모든 사상을 섭렵한 그의 광범위한 지식체계를 보여준다. 그는 중국어로 발행된 이 잡지를 통해 중국이 일본 제국주의의 마수를 방어하기 위해서는 우리 독립운동 세력과 힘을 합쳐야 한다고 역설했다. 그의 노력은 임시정부를 통해서는 물론이고 마오쩌둥 등이 이끈 홍군(紅軍)과의 결합세력을 통해 광범위하게 실현됐고, 결국 해방공간에서 우리 민족이 독립국가를 세우는데 큰 역할을 했다.

하지만 단재는 아직 우리나라 사람이 아니다. 일제 때 만들어진 호적법에 단재 선생은 등록되지 않았고, 수백명의 해외 독립지사들과 함께 한국 국적을 갖고 있지 못하다. 이 때문에 단재 선생의 후손들은 아직까지 수많은 불이익을 당하면서 살아가고 있다. 국가보훈처에 발의한 국적 회복 법안이 통과를 기다리는데 그 결과를 장담하기 어렵다. 사실 이번 길에 참가자들은 임시정부 탄생의 절대적인 공헌을 한 신규식 선생이나 의열단의 참모 유자명(柳子明 1891~1985) 선생등이 제대로 알려지지 않은 것이 안타까웠다.

이번에 지나간 단재의 길은 블라디보스톡, 칭다오, 상하이 등을 더 추가해야져만 조금 더 정확해진다. 하지만 참여자들은 그 흔적을 만나면서 우리가 단재와 같은 위대한 스승을 가졌다는 것에 감사했다. 하지만 이승만의 부활이나 김구선생의 폄하 등으로 진행되는 작금의 사태를 보면 단재 선생을 구천에서 할 말을 잃을 것 같다. 굳이 "역사에 대해서 아무런 교훈도 얻지 못하는 민족과 국가는 소멸할 것이다"는 아놀드 토인비의 말을 인용할 필요가 있을까.