|

경포호 주변에는 그 풍광을 끌어안고 있는 누정과 천하의 명당에 지어진 선교장과 오죽헌 등 옛 건축문화재가 있다. 신사임당과 율곡 모자가 이곳에서 태어났고 경포호에서 그리 멀리 않은 곳에서 허균과 허난설헌 오누이가 태어났다. 그리고 경포호 옆 초당마을에서 허균이 자랐다.

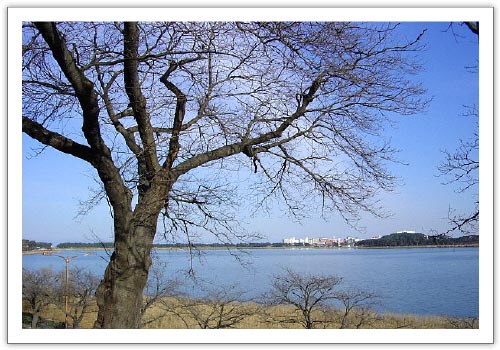

| | | ▲ 경포대에서 내려다본 경포호 전경 | | | ⓒ 김정봉 | | 우리 나라에서 가장 아름답고 조형성이 뛰어나다고 평가 받고 있는 강문동 진또배기는 경포의 문화적 깊이를 더해 주고 있다. 이래저래 경포호 주변은 그냥 풍광이 좋은 곳으로만 돌리기에는 서운한 어떤 정기가 서려 있는 곳 같다.

경포호에 흩어져 있는 누정들

예전의 경포호는 주변에 12개의 누정이 세워졌을 만큼 오늘날보다 훨씬 컸다고 한다. 단적으로 경포호에서 다소 떨어진 선교장도 배를 타고 들어가야 했다니 그 당시의 경포호의 규모를 짐작할 수 있다. 해운정처럼 경포호가 내려다 보이지 않은 곳에 정자가 세워져 있는 연유가 여기에 있다.

12개의 누정 중 경포대가 그 중심에 있다. 경포해수욕장 방향으로 금란정, 방해정이 있고 대관령 방향으로 해운정이 있다. 경포대는 관동팔경 중 하나로 '제일강산(第一 江山)'이라는 현판이 말해 주듯 관동팔경 중 제일 풍경을 자랑한다.

| | | ▲ '제일강산' 경포대 | | | ⓒ 김정봉 | | 경포와 어우러지는 풍광은 나무랄 데 없지만 오십천 절벽에 세워진 죽서루의 자연미에 뒤진다. 게다가 1000원의 입장료를 받고 있는데 입장료를 받아 해 놓은 것이 '출입금지' 푯말이니 그 개방성에선 죽서루와는 비교가 되지 않는다.

누각 안에는 들어가지 못해도 그 주변에 벤치며 앉아서 경포호를 감상할 만한 자리를 '고맙게도' 마련해 놓아 그런 대로 경포호의 풍광을 즐길 만하다.

경포대는 고려 충숙왕 13년(1326) 강원도의 한 관리였던 박숙정이 방해정 뒤에 세웠다가 조선 중종 때 현재의 위치에 옮겨 지었다.

'제일강산' 현판은 명나라 사신이 썼다는 말도 있고 봉래 양사언이 썼다고도 하는데 정확한 것은 알려져 있지 않다. '경포대' 현판은 두 개가 있는데 전서체로 쓴 것은 조선 후기의 서예가 유한지가 쓴 것이고 해서체로 쓴 것은 조선 순조 때 이익회가 쓴 것이다.

경포해수욕장 방향 왼쪽 언덕배기에는 금란정이 있다. 온통 몸을 '녹두색'으로 치장하고 앙증맞게 서 있다. 경포호를 바로 내려다보지 않고 멀리 그윽하게 내려다보고 서 있어 귀엽기만 하다.

| | | ▲ 금란정. 정자의 크기에 맞게 예쁜 색으로 치장하였다 | | | ⓒ 김정봉 | | 조선 말 이 고장 선비인 김형진이 경포대 북쪽 시루봉 아래에 지었던 것을 금란계원으로 주인이 바뀐 이후 이곳으로 옮겨졌다. 주변에 매화를 심어 학과 더불어 노닐던 곳이라 하여 '매학정'이라 불렸는데 주인 이름을 따서 지은 금란정보다 매학정이 더 운치가 있는 것 같다.

방해정은 경포대나 금란정과 같이 언덕에 있지 않고 평지에 자리하고 있다. 예전에는 집 앞에까지 호수 물이 들어와 마루에서 낚싯대를 드리우며 놀았고 배로 출입했다고 하니 풍류를 즐기기엔 최고의 정자인 셈이다. 40여년 전의 사진을 보면 물이 안마당까지 올라와 있고 배 한척이 물 위에 떠 있는 것을 볼 수 있다.

| | | ▲ 방해정. 허균이 자랐다는 초당마을을 호수 건너편에 두고 있다 | | | ⓒ 김정봉 | | 방해정을 지은 지는 그리 오래 되지 않았다. 철종 10년(1859)에 통천 군수를 지낸 이봉구가 관직에서 물러난 뒤 객사의 일부를 헐어 선교장의 부속건물로 지었다고 한다. 온돌방과 마루방, 부엌을 갖춘 살림집으로도 사용했는데 지금은 거의 문을 잠가 놓아 내부를 속 시원히 들여다 볼 수 없다.

해운정은 중종 때(1530)에 심언광이 지은 것으로 자연석으로 쌓은 3단의 축대 위에 앉아 있는데 가운데는 계단이 있고 층마다 나무로 조경했다. 예전엔 경포호를 바라보고 서있었지만 지금은 그런 흔적은 찾아 볼 수 없다.

| | | ▲ 해운정. 호수에 가까이 있어 3단의 축대를 쌓았으나 이곳에선 호숫물을 더 이상 볼 수 없다 | | | ⓒ 김정봉 | | 다른 정자와 달리 앞마당이 시원하고, 오른쪽 담 너머 대나무와 뒤쪽 소나무는 별당의 품위를 높여 준다. '해운정' 현판은 송시열의 글씨고, 별당 내부엔 율곡 등 여러 시인 묵객들의 기록과 시가 현판으로 걸려 있다 하는데 여기 또한 개방을 하지 않아 안을 통 들여다 볼 수 없어 답답하다.

강문동 진또배기

경포해수욕장에서 해안도로를 따라 강문해수욕장 쪽으로 가다 보면 강문교가 나오고 다리를 건너자마자 우측으로 높이 짐대가 솟아 있다. 짐대 위에 세 갈래의 나뭇가지가 얹혀 있고 그 위에 경포호를 향하여 세 마리의 오리가 앉아 있다. 강문 진또배기다.

| | | ▲ 강문동 진또배기. 오리 세마리가 경포호를 향해 날아갈 듯 앉아 있다 | | | ⓒ 김정봉 | | 진또배기는 짐대박이의 사투리로 마을의 안녕과 수호, 그리고 풍농, 풍어를 위해 세운 신앙 조형물이다. 3년에 한 번 깎아 세우는데 우리 나라 솟대 중 가장 아름답고 조형성이 뛰어나다고 평가 받고 있다.

솟대 위의 새는 오리, 갈매기, 기러기, 해오라기, 따오기 등 물새 또는 철새다. 새는 하늘과 땅과 물 모두에서 사는 동물이고 천지사방을 날아다닐 수 있어 땅과 하늘간에 징검다리 역할을 하는 동물이다.

묘하게도 우리 나라는 온갖 철새가 지나가는 징검다리 지역이다. 철새들의 마음과 새를 통해 하늘과 닿으려는 우리 선조들의 마음이 통한 것일까? 철새가 우리 나라를 보금자리로 알고 찾는 한 2000년의 전통을 지닌 솟대 문화는 우리의 가슴에 우리 나라 상징물로 길이 남아 있을 것이다.

경포호를 끼고 있는 옛 집

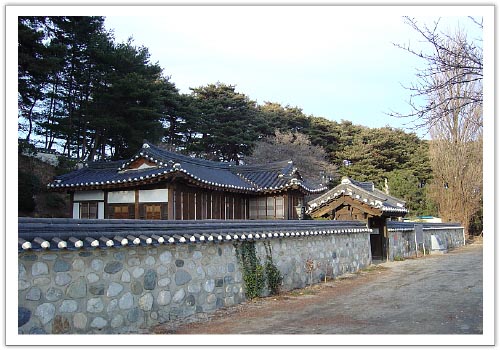

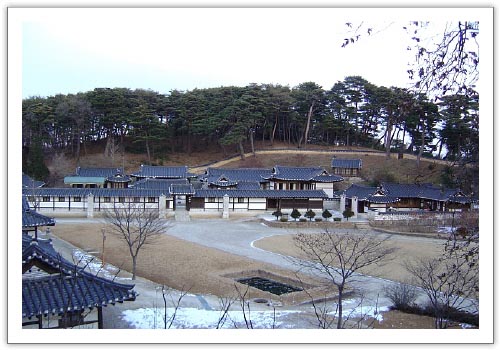

경포대에서 대관령 방향으로 좀 더 내려가면 선교장이 나온다. 뒤로는 낮은 언덕에 노송이 우거져 있고 앞으로 강문과 오죽헌 사이에 작은 내가 흐르는 천하의 명당에 자리잡고 있다. 경포호가 앞에까지 뻗쳐 있을 때에는 천혜의 자연 장관을 자랑할 만한 곳이었을 게다. 이 곳은 경포호가 지금보다 훨씬 넓었을 때는 배를 타고 다닌다 하여 배다리마을(선교리)이라 불렸고 선교장은 여기에서 유래했다.

| | | ▲ 선교장 전경. 선교장 앞 언덕에서 보면 선교장을 한눈에 볼 수 있다 | | | ⓒ 김정봉 | | 효령대군 11세손인 이내번이 경포대 주변의 저동에 이주하여 살던 중, 어느 날 족제비 떼를 쫓다가 우연히 이곳을 발견하고 이사했다 하는데 그 후 가세가 번창했다 한다.

총건평이 300여평에 이르며 안채, 행랑채, 사랑채, 동별당 그리고 밖엔 활래정이란 정자까지 갖춘 개인 주택으로는 영동 지방에선 제일 큰 집이다. 이런 집을 구경하는 데 내는 입장료가 2000원인 것이 기분 상하게 한다. 춘천의 '욘사마 집'을 구경하는 것도 아니고 우리의 옛집을 관람하는 데 2000원의 입장료는 아무리 생각해도 과한 느낌이다.

선교장에 들어서면 제일 먼저 정원이 눈에 들어온다. 한국 정원은 네모난 연못에 동그란 섬을 만드는 것이 보통인데 연못 가운데 네모난 섬이 이채롭다. 네모는 땅을 상징한다면 동그란 섬은 우주를 나타내는데(천원 지방), 이렇게 보면 땅 안에 또 다른 땅이 있는 셈이다. 선교장 주변에 하층 계급의 집들이 지어져 있는데 연못 안의 땅은 누구도 범할 수 없는 선교장 주인의 땅을 상징하는 것처럼 느껴진다.

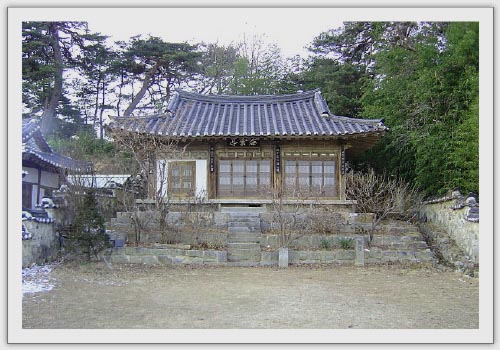

| | | ▲ 활래정. 네모난 연못에 네모난 섬이 이채롭다 | | | ⓒ 김정봉 | | 활래정(活來亭)은 1816년에 건립하였으며 서쪽 태장봉에서 끊임없이 내려오는 맑은 물이 연못을 거쳐 경포호로 빠져나가게 되어 있다. 그래서 이름도 활래정이다(주자의 관서유감 중 '爲有源頭活水來'가 어원). 물 위에 떠 있는 누마루와 온돌방, 다실이 있어 한국 특유의 건축 양식과 조경미를 갖추고 있다.

활래정 네다리는 연못에 담근 채 서있고 가운데 섬에는 소나무가, 연못엔 연이 자라고 있는 것이 흡사 창덕궁 후원의 부용지를 흉내내지는 않았나 싶다.

활래정을 지나 솟을 대문에 이르면 '선교유거(仙嶠幽居)'라는 현판이 붙어 있다. 이따금 자료를 보면 '교'자를 다리 교(橋)로 쓰고 있는데 현판에는 산길험할 교(嶠)로 되어 있다. 이 현판이 언제 생겼는지 모르지만 이 지역이 선교리였기 때문에 선교에서 음을 빌리고 한자는 다른 의미의 한자를 사용한 것 같다. 뜻을 해석해 보면 신선이 거처하는 험하고 깊은 집 정도로 해석할까?

솟을 대문을 들어서면 왼편으로 열화당(悅話堂)이라 하는 사랑채가 있다. 열화당의 유래는 도연명의 귀거래사( 歸去來辭) 중 '열친척지정화(悅親戚之情話)' 즉 '친척과 정다운 이야기를 나누며 기뻐하고'라고 하는 데서 유래했다. 1815년에 건립한 건물로 선교장 주인 남자의 거처다. 건물 앞의 테라스는 조선 말기 러시아 양식의 건축물로 러시아 공사관에서 선물로 지어준 것이라 한다.

안채는 행랑의 동쪽에 있는 평대문으로 들어가는데, 안방, 부엌, 대청, 건넌방으로 구성되어 있다. 안방은 집안에서 가장 어른인 부인이 거처하는 곳으로 1703년에 선교장 건물 중 최초로 건립한 건물이다.

선교장을 떠나기 전 그 앞에 있는 언덕에 오르면 선교장을 한눈에 볼 수 있다. 이내번의 눈이 아니라도 이곳에서 보면 선교장은 천하의 명당인 터에 자리하고 있음을 알 수 있다. 경포호가 이곳까지 뻗쳐 있을 때에는 뒷산에 올라 경치를 바라보는 멋이 더했을 것이다.

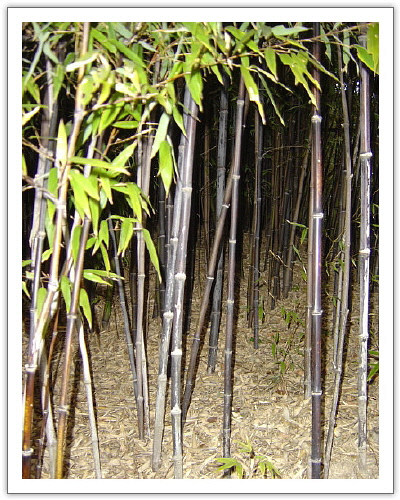

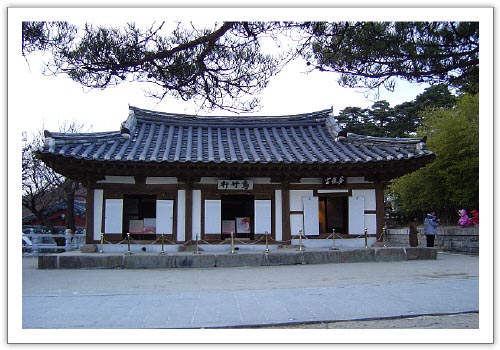

선교장을 지나 서쪽 언덕에 오죽헌이 있다. 오죽헌은 그 옆에 검은 대나무가 자라고 있어 붙여진 이름이다. 정면 3칸, 측면 2칸의 일(一)자형 집으로 주거 건축으로는 최고(最古)의 건축물이다. 신사임당의 친정집이고 율곡 이이가 태어난 집이다.

| | | ▲ 오죽(烏竹) | | | ⓒ 김정봉 | | 율곡이 태어난 곳은 오죽헌이지만 잉태된 곳은 봉평 판관대이다. 조선 중종 때 수운판관을 지낸 이이의 아버지 이원수의 직책을 따서 판관대라 한 것 같은데 율곡을 잉태한 봉평에 무슨 연고로 부모가 살았는지는 확실치 않다.

사임당의 친정 아버지는 딸에 대한 애정이 각별하여 출가를 시킨 이후에도 사임당 친정집에 머물게 하여 이곳에서 이이가 태어나게 되었다. 요즘처럼 결혼하여 출산하기 위해 친정집에 머무는 그런 경우는 아니었다.

오죽헌 앞뜰에는 600년 된 배롱나무와 옆에 매화나무가 있고 옆으로 난 문을 통해 들어가면 안채가 있는데 추사 김정희 글씨를 판각해 놓은 주련이 볼 만하다.

| | | ▲ 오죽헌. 우리 나라 주거 건축으로 가장 오래된 건물에 속한다 | | | ⓒ 김정봉 | | 오죽헌 주변은 기념관과 박물관 등 여러 건물이 들어서는 바람에 어수선하다. 오죽헌만 조용히 둘러볼 심상이었다면 실망이 무척 크다. 오죽헌으로 통하는 별도의 입구를 만들어 율곡의 생가답게 꾸몄으면 한다.

지자체마다 문화재에 너무 많은 손을 대어 오히려 여행자들에게 기분을 상하게 하는 경우가 많다. 오죽헌 일대는 초등학생들에게 방학 숙제를 하기에 좋은 곳일지 몰라도 조용히 산책하면서 답사하기엔 적절한 곳은 아니다.

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

태그: