큰사진보기

|

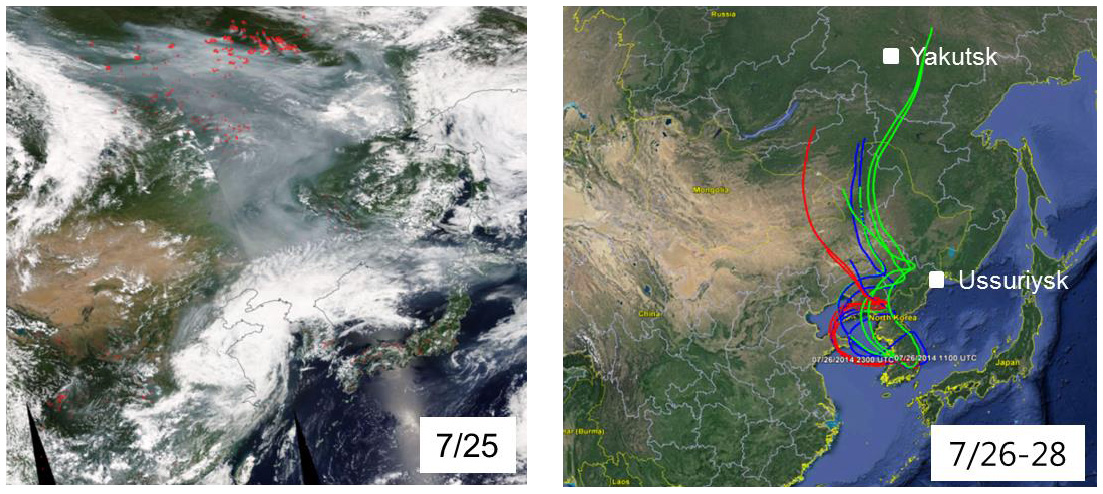

| ▲ 2014년 7월 25일 NASA 테라 위성에서 MODIS로 촬영한 동아시아 지역 영상(왼쪽)과 기류 분석을 통한 시베리아 산불의 한반도 유입 경로 분석 결과(오른쪽). 왼쪽 사진 윗쪽 빨간 점들이 산불이 발생한 러시아 시베리아 산림 지역이다. 한반도까지 회색 산불 연기가 길게 이어져 있다. |

| ⓒ 한국표준과학연구원 |

관련사진보기 |

'3000km 떨어진 러시아에 산불이 나면 한국에 초미세먼지가?'일종의 '나비 효과'일까요? 난데없이 중국도 아닌 러시아 산불이 초미세먼지 원인으로 떠올랐습니다. 21일 한국표준과학연구원(표준연)에서 발표한 연구 결과 때문인데요. 러시아 시베리아 산림 지역에서 발생한 대규모 산불에서 배출된 초미세먼지가 남쪽으로 3000km를 이동해 한반도까지 영향을 미쳤다는 겁니다.

언론 보도만 보면 마치 러시아 산불이 새로운 초미세먼지 주범으로 떠오른 듯한 착각이 들 정도입니다. 초미세먼지에 '러시아산'이라고 쓰여 있을 리도 없고 어떻게 그 상관관계를 과학적으로 증명했을까요? <오마이팩트>가 연구자 인터뷰와 논문 내용을 토대로 그 수수께끼를 풀어봤습니다.

러시아 산불도 한국 초미세먼지 원인? '산불 연기' 분석 덕분지름이 2.5μm(마이크로미터) 이하인 초미세먼지는 코털이나 기관지에서도 잘 걸러지지 않아 뇌질환이나 폐·심장질환 원인으로 알려져 있는데요. 흔히 화석 연료를 태울 때 발생하는 걸로 알려져 있지만 농작물 잔류물이나 산림과 같은 '바이오매스' 연소 때도 많이 발생합니다. 산불이 대표적이죠.

표준연 대기환경표준센터 정진상 박사 연구팀은 지난 6월 3일 대기화학물리 분야 최고 저널이라는

<에트머스페릭 케미스트리 앤 피직스>에 '2014년 여름 시베리아 산불이 한반도 대기에 미친 영향(Impact of Siberian forest fires on the atmosphere over the Korean Peninsula during summer 2014)이라는 논문을 발표했습니다.

지난 2014년 7월 말 러시아 시베리아 산림 지역에서 대규모 산불이 난 뒤 표준연이 있는 대전 지역 초미세먼지 농도가 '나쁨(51-100μg/m³)' 수준으로 높아졌는데, 위성 영상과 초미세먼지 화학조성을 분석했더니 둘 사이에 상관관계가 있더라는 것이죠. 당시 산불이 발생한 시베리아 산림 지역 동쪽에 저기압이, 서쪽에 고기압이 발달했는데 이 때문에 산불 연기가 남쪽으로 이동해 3000km 떨어진 한반도까지 들어올 수 있었다는 것이죠.

이같은 사실은 당시 위성사진만 봐도 쉽게 확인할 수 있습니다. 지난 2014년 7월 25일 미국 나사(NASA) 테라 위성에서 촬영한 동아시아 지역 MODIS 영상을 보면, 산불이 발생한 시베리아 산림 지역에서 한반도 상공까지 회색 띠(산불 연기)가 길게 이어져 있습니다. 하지만 이 위성 사진만 가지고 당시 한반도 초미세먼지 농도가 높아진 게 러시아 산불 때문이라고 주장할 순 없습니다.

큰사진보기

|

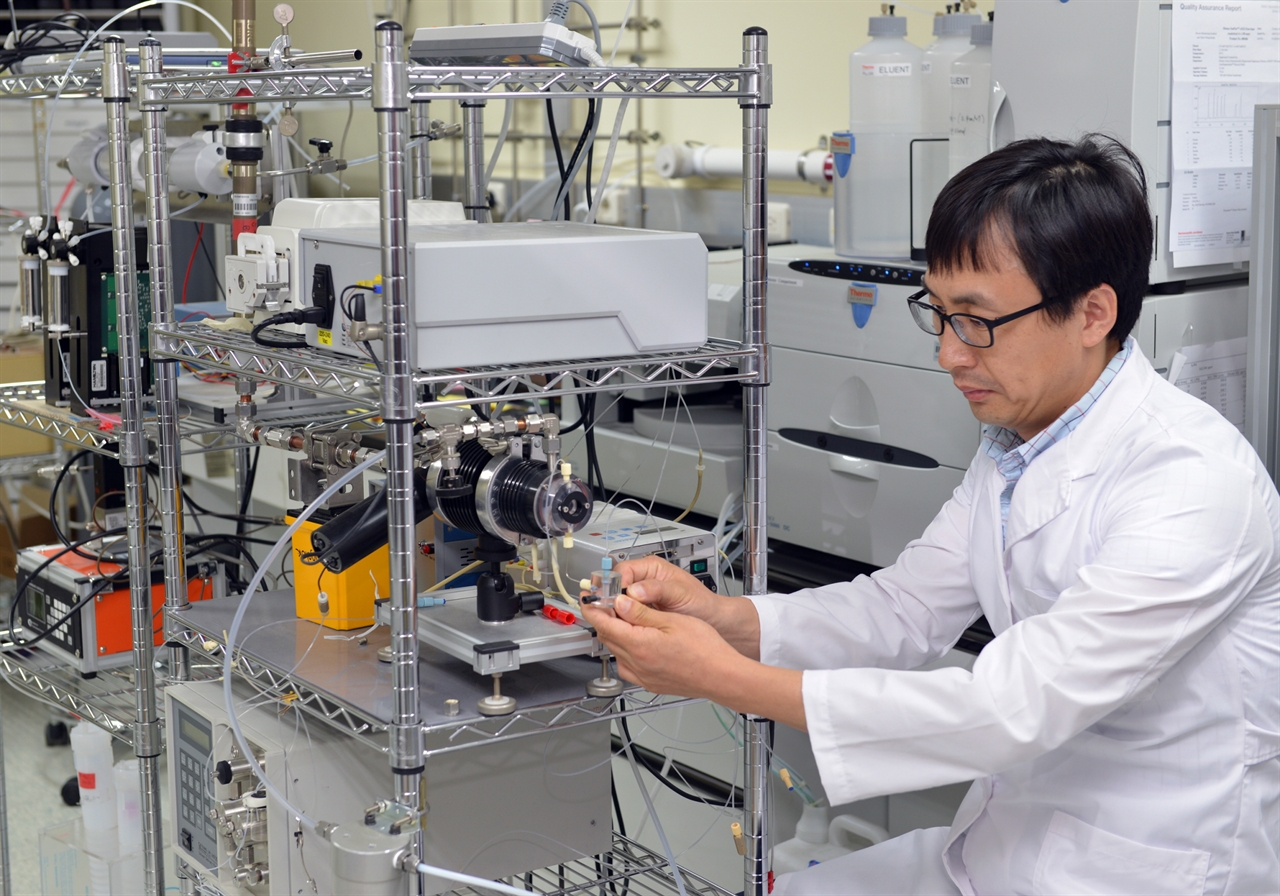

| ▲ 한국표준과학연구원 대기환경표준센터 정진상 박사가 입자액화포집기를 이용해 온라인으로 바이오매스 연소 지시물질 측정을 위한 실험을 하고 있다. |

| ⓒ 한국표준과학연구원 |

관련사진보기 |

정진상 박사는 "지금까지 위성 사진을 활용해 산불 지역에서 멀리 떨어진 지역의 오염물질의 상관관계를 분석한 사례는 많았지만 확정적인 증거가 될 수는 없었다"면서 "오염물질 성분 분석을 통해 초미세먼지가 장거리 이동한 사실을 입증한 것"이라고 밝혔습니다.

결국 이번 연구의 핵심도 초미세먼지 추적 기법인 '이온크로마토그래피 분석법'입니다. 러시아 산불 직후 대전 지역에서 포집한 초미세먼지 화학 조성을 분석했더니 산불 때만 발생하는 '레보글루코산'(바이오매스 연소 지시물질)이 평상시보다 4~5배 많았다는 것이죠.

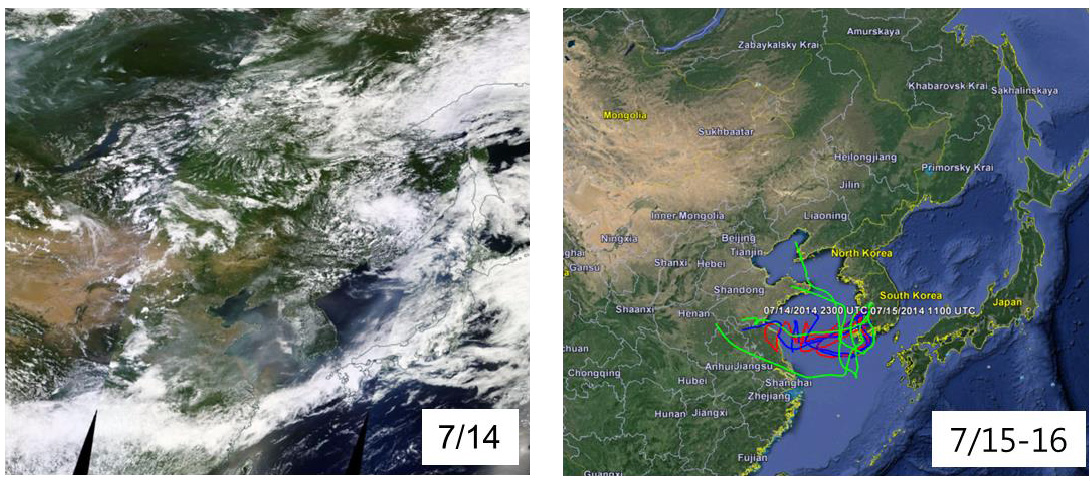

연구팀은 이를 입증하려고 대전 지역에서 중국 황사(연무)가 심했던 시기(7월 14~17일)와 시베리아 산불 직후(7월 27~28일) 초미세먼지 성분을 비교했습니다. 그 결과 중국 연무 때 평균 22.3ng/m³에 불과했던 레보글루코산이 시베리아 산불 때는 평균 119.6ng/m³으로 5배나 많았습니다. 역시 산불 때만 발생하는 화학 성분인 '마노산'도 각각 4.5ng/m³과 34.9ng/m³으로 8배 정도 차이가 났습니다. 이를 토대로 연구팀은 이 시기 초미세먼지 농도가 높아진 게 중국 연무보다는 시베리아 산불 영향일 가능성이 높다고 추정했습니다.

초미세먼지 오염원 다양, 섣부른 주범 단정은 곤란

큰사진보기

|

| ▲ 러시아 시베리아 산불 발생 이전인 지난 2014년 7월 14일~17일 중국 연무가 한반도에 미치는 영향을 보여주는 위성 사진 |

| ⓒ 한국표준과학연구원 |

관련사진보기 |

사실 초미세먼지의 장거리 이동을 입증하기란 쉽지 않습니다. 지금까지 국내에선 지리적으로 가까운 중국에서 배출된 초미세먼지에 관심이 컸는데, 앞으로 '산불 연기'를 구분할 수 있게 돼, 러시아 시베리아 등 더 먼 지역에서 발생한 산불과 상관 관계를 증명할 수 있게 되는 것이죠.

정 박사는 "초미세먼지 배출원을 놓고 국가간 갈등이 심한데, 산불과 초미세먼지의 상관관계를 규명할 길이 열렸다"면서 앞으로 중국 북부 지역과 북한에서 발생하는 바이오매스 연소 연구도 진행하겠다고 밝혔습니다.

그렇다고 시베리아에서 산불이 난다고 무조건 한반도까지 초미세먼지가 유입되는 건 아닙니다. 기압대 등 여러 복합적 요인이 맞아떨어져야 하는 것이죠. 따라서 러시아 산불이 중국 황사나 자동차, 화석연료 등을 제치고 초미세먼지 주범으로 떠올랐다고 확대 해석해선 곤란합니다.

그만큼 다양한 오염원이 국내 초미세먼지 농도에 영향을 미치고 있고, 그 배출원을 과학적으로 입증하는 여러 연구가 진행되고 있다는 의미 정도로 발아들이면 좋겠습니다. 사실 이같은 연구는 국내뿐 아니라 미국 등 전 세계 각지에서 활발하게 진행되고 있습니다. 심지어 미국에선 중국에서 발생한 오염원이 자국 서해안까지 영향을 미친다는 연구를 진행하기도 했으니까요.