운길산(남양주시 조안면)을 생각하면 마음이 먼저 그곳으로 달려갑니다.

보고 싶은 사람이 너무 많은 탓이고, 보고 싶은 것들이 너무 많은 탓입니다. 춘천 가는 46번국도가 아닌 운길산 아랫동네 시우리를 넘어가는 것도 보고 싶은 걸 보기 위해서입니다.

양옆이 온통 산으로 둘러싸여 움푹 쌓인 분지 같은 지형 속에 마을과 들판이 어울려 조화를 이룬 마을이 시우리입니다. 길가 양옆이 논과 밭으로 이어진 이 동네를 지나가다 보면 '고향'에 온 것 같은 푸근한 느낌입니다. 시우리고개를 넘으면 송촌리 지나 진중리로 이어집니다.

요즘 들어 진중리를 생각하면 더욱 마음이 짠합니다. 30년 넘게 유기농 농사를 지어서 수도권 80%의 농산물을 공급하는 장소 중 하나가 바로 진중리입니다. 내년엔 세계 유기농 대회까지 열릴 거라는데 정부에서 하는 4대강 사업 때문에 그 농민들이 쫒겨 나게 되었다니... 참 이해할 수 없는 일이 벌어졌습니다. 생태공원을 만들기 위해 농지를 빼앗는다는데 그 언어도단에 할 말을 잃습니다. 누가 뭐래도 지금 유기농단지야 말로 가장 자연스럽고 가장 조화로운 '생태공원'이기 때문입니다.

팔당의 유기농지가 끝까지 지켜져야 하는 이유는 내가 단지 팔당생협의 조합원인 까닭만은 아닙니다. 그곳은 강과 어울려 살아가는 생명들이 숨 쉬는 터전인 까닭이지요.

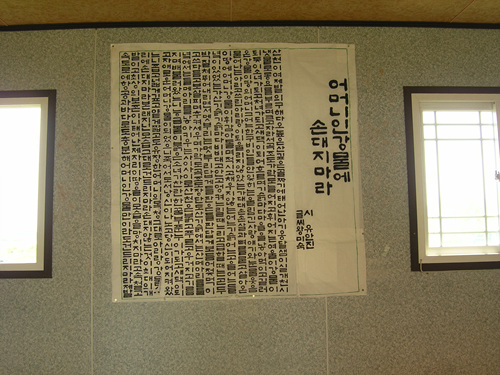

▲강을 위한 시유안진님의 시 '어머니인 강물에 손대지 마라'가 걸려있는 팔당대책위 사무실. ⓒ 김선호

▲팔당에 가시거든팔당생협옆 대책위 사무실에 들러보세요. ⓒ 김선호

운길산을 가자면 진중리 마을 회관 앞 팔당생협을 마주하게 됩니다. 생협 매장 옆에 4대강반대를 위한 작은 대책위사무실이 있습니다. 유영훈 위원장님과 대책위 현장 직원(?) 한분이 계셔서 이런 저런 얘기를 나눴습니다.

햇빛에 검게 그을린 유영훈 위원장님의 형형한 눈빛을 보았습니다. 일방적으로 '농지 강제수용'을 밀어 부치는 정부와 반드시 농지를 지켜내겠다는 팔당농민과 시민들과 소비자들의 의지가 팽팽하다고 했습니다. 그런 가운데서도 미래는 낙관해 보아야 하지 않겠느냐 하셨던 유 위원장님 말씀에 잠시 불안을 접어 둡니다.

진중리 마을회관을 앞을 지나 운길산 숲속으로 들어갑니다. 빽빽하게 들어선 숲은 나무그늘로 시원합니다. 수도권 유기농산물 대부분을 생산해 내는 강변의 농지를 지켜보는 또 하나의 자연이 그곳에 있습니다.

▲휴식한자로 쉬다는 休, 라고 표기하지요. 나무 옆에 사람이 있습니다. 그게 바로 진짜 '쉼'입니다. 여기 한번 와서 누워보세요. ⓒ 김선호

그 숲에 자리를 깔고 오수를 즐기시는 분들이 계시네요. 초록 숲의 차고 맑은 공기 속에서 낮잠을 자고 나면 그리 개운할 수 없지요. 그건 해본 사람만이 아는 사실입니다. 느긋해지는 건 숲에서 낮잠을 즐기는 사람만이 아니지요. 보는 사람도 마음이 느긋하게 풀어집니다.

멀쩡하게 살아있는 강을 살리겠다고 강바닥을 파헤치고 부드럽게 이어지는 강의 굽이를 직선으로 펴서 콘크리트 수로를 만들어야 한다고 생떼를 쓰는 분들을 이곳에 초대를 하고 싶어집니다.

느긋한 마음으로 넉넉한 자연의 품에 안겨 숲에서 낮잠을 한번 자보라고 권하고 싶습니다.

그러면 그도 혹, 마음이 돌아서게 되지 않을까요? 논리가 너무 비약을 했다구요, 천만의 말씀입니다. 못 믿겠다면 당신도 한번 이 숲을 찾아와서 저분들처럼 산행 후, 저렇게 숲에 누워 낮잠 한번 즐겨 보시라니까요.

그러니까, 4대강을 반대하는 우리들은 '반대를 위한 반대' 가 아닌 자연이 주는 이와 같은 '여유와 평화' 지키고자 하는 것입니다.

▲운길산 정상운길산 정상에 서면 산능선이 물결을 이룹니다. ⓒ 김선호

산모퉁이를 돌고 돌아 운길산 정상에 도착했습니다. 수종사 갈림길에서부터 줄곧 계단 길로 이어진 오르막을 오늘도 헉헉대며 걸었습니다. 나뭇잎이 떨어진 겨울이면 멀리 북한강과 남한강의 물줄기도 보이기도 합니다만, 숲이 무성한 여름엔 어림이 없습니다. 그냥 가늠을 할 뿐 오히려 강과 반대편으로 물결쳐 이루는 산능선에 눈길을 주곤 합니다. 유장하게 출렁이는 건 물길만이 아님을 이곳 운길산 정상에서 보곤 합니다. 능선과 능선으로 연결된 저 산도 물길 못지않은 유장함을 자랑합니다.

▲수종사 가는길수종사에 앞마당에 서면 두물머리 정경을 한눈에 살필 수 있습니다. ⓒ 김선호

북한강을 만나고 산길에서 온갖 숲을 이루는 것들을 만나고도 부족하다면 수종사를 들러야 할 차례입니다. 수종사 앞마당에서 펼쳐지는 또 하나의 향연, 남한강과 북한강이 하나의 흐름으로 이어지는 장관을 만나야 하지요. 두물머리를 한눈에 담을 수 있는 수종사 앞마당에 서면 '강을 지켜야 한다'는 당위는 더욱 분명해집니다.

강물이 휘돌아 가며 이루는 저 곡선이 분명 생명을 살리게 하는 '생명선'일텐데 그 선을 반드시 펴서 직선을 만들고야 말겠다는 발상이 얼마나 무모한지 확연해지는 것이지요.

수종사를 돌아나옵니다. 수종사 일주문을 빠져나오니 국수집아주머니가 미나리를 손질하고 계시는 모습이 보입니다. 운길산 하면, 떠오르는 분 중 한 분이십니다. "국수 먹으러 왔습니다" 큰소리로 인사를 하니 예의 그 반가운 미소로 반겨주십니다. 담백한 열무김치가 들어간 국수도 여전히 시원하고 맛깔납니다.

뵙고 싶다고 늘 마음속으로 그리움을 키우지만 정작으로 만남의 시간은 짧기만 합니다. 국수가 맛있어서도 그렇지만 이곳에 오면 왠지 음식을 남기면 안될거 같아서 국수며 반찬을 몽땅 비우곤 합니다. 다 먹었다고 빈 그릇을 가져가면 아주머니는 또 웃으시지요. 오늘은 유기농 미나리라고 하면서 좀 전에 손질해 두었던 미나리를 한 봉지 건네시네요. 나는 늘 상 이렇게 받기만 합니다. 다음을 기약하고 돌아서는 발걸음은 오늘도 아쉽기는 마찬가집니다.

▲이 풍성한 먹을거리팔당에서 사온 먹을거리에선 진한 맛과 향이 느껴집니다. ⓒ 김선호

싱싱한 미나리에선 향기가 날 듯합니다. 유기농이란 게 별거 아니라, 옛날 방식에 좀 더 가깝게 농사를 짓는 일이 아닐까요? 흙의 본성을 어지럽히지 않고 좀 더 자연적으로 농사를 짓는 일, 그래서 흙의 향기가 풋것에서 그대로 배어 나오는 그런 농사법 말입니다.

팔당 유기농 단지가 그렇습니다. 흙의 향기가 밴 풋것들에서 진하고 구수한 맛이 느껴집니다. 그런 농산물을 할머니들이 등산객들을 상대로 팔고 계십니다. 근처 유기농단지에서 직접 재배한 것들이라 시중에 파는 것들과는 비교할 수 없이 맛난 것들입니다.

오늘은 부추와 머위를 두 봉지 삽니다. 집에 와서 펼쳐 놓으니 한 보따리는 되어 보이네요. 갑자기 부자가 된 듯한 느낌입니다. 참 감사한 일입니다. 농사짓는 어려움을 모를 리 없으니까요.

그것도 비료 덜 쓰고 농약도 안 쓰고 지은 농산물들이니 이소중한 것들 먹을 수 있다는 사실은 분명 축복임에 틀림이 없습니다. 팔당 유기농 단지가 지켜져서 오래오래 이런 복된 일을 누리고 싶습니다.

나의 이 소박한 바람이 잘못된 것일까요? 운길산을 다녀오면서 여러 가지로 생각이 복잡해집니다.