|

| | | ▲ 11월 22일 '숙명인게시판'에 게재된 K군의 글. 재학생들은 이 글에 상당한 관심을 보였다. | | | ⓒ '숙명인게시판' 화면 갈무리 | | 학교 간 울타리가 낮아지고 있다. 1996년 홍익대를 시작으로 여러 대학과 학점교류 협정을 맺은 숙명여대(아래 숙대)의 경우, 2002년도까지만 해도 정규학기 학점교류에 참여하는 학생은 한두 명에 불과했다. 그러나 이번 2006년도 2학기에는 대폭 늘어, 숙대에서 다른 학교로 학점교류를 신청한 학생이 29명, 다른 학교에서 숙대로 학점교류를 신청한 학생이 63명이다.

학점교류생 증가는 숙대에만 해당되는 현상이 아니다. 서울대의 경우 타교생의 서울대 수업 수강이 2002년 334명에서 꾸준히 증가해 2005년엔 412명으로 늘었다. 서울대생의 타교 수업 수강은 같은 기간 동안 608명에서 927명으로 늘었다.

이처럼 학점교류 인원이 증가하면서 학점교류제에 대해 잘 알지 못했던 재학생들이 학점교류생을 바라보는 눈길도 바뀌는 추세다.

@BRI@'K군'이라는 별명으로 잘 알려진 숙대 학점교류생 김종빈(광운대 04학번)씨는 11월 22일 숙대 재학생들의 커뮤니티인 '숙명인 게시판'에 자신의 일상과 감상을 담은 글을 올려 화제가 됐다. 김씨의 글은 조회 수 1500건을 넘기며 잘 알려지지 않은 학점교류생의 존재를 재학생들에게 알렸다. 그저 신기한 존재에서 주변에 흔히 있을 수 있는 학생으로, 학점교류생에 대한 학생들의 인식이 변화한 것.

학점교류제는 학점교류협정을 맺은 대학의 재학생들끼리 정규학기와 계절학기 교과목의 학점을 상대 학교에서 취득할 수 있는 제도다. 고등교육법 제9조와 23조에 명시돼 있는 학점교류제는 대학끼리 학생과 강의를 교류해 열린 교육을 추구하자는 취지로 시작됐다.

늘어나는 교류, 부족한 지원 체계

지금까지 학점교류제는 대학 간 학사일정 조율, 지역 간 거리 차, 대상자를 위한 인프라 부족 등 때문에 활성화되지 못했으나, 교육의 다양성과 개방성을 표방하는 대학이 증가하면서 확대되는 추세다.

<숙대신보>는 지난달 15일 학점교류생을 대상으로, 학점교류 실태와 문제점을 듣는 좌담회를 마련했다. 이날 좌담회에서 숙대에서 학점교류를 하고 있는 이형곤(인하대 04학번)씨는 "다른 학교에서 다른 수업방식과 분위기를 느껴보고 싶었다"고 학점교류를 하게 된 이유를 밝히고 "처음에는 많이 어색했지만 지금은 아무렇지도 않다"고 말했다.

하지만 학점교류협정과 참가학생이 증가하는 비율에 비해 학생들이 이 제도에 편리하게 참여할 수 있는 제도는 여전히 제대로 갖춰져 있지 않다.

숙대에서 학점교류를 하고 있는 박순철(경북대 01학번)씨도 <숙대신보> 좌담회에서 "참여 여부는 본인 의사겠지만 학점교류 학생을 위한 오리엔테이션을 학교 측에서 준비해줬다면 학교 생활에 더 빨리 적응할 수 있었을 것"이라며 아쉬움을 토로했다. 필자가 조사한 바에 따르면 숙대, 고려대, 연세대, 세종대 중 학점교류 학생을 위한 오리엔테이션을 하는 곳은 한 곳도 없었다.

연세대에서 학점교류를 하고 있는 이은정(이화여대 05학번)씨는 "임시학생증을 만들려 했으나 절차가 복잡해 만들지 못했다"고 불편을 호소했다. 이어 "학교끼리 학사 일정이 맞지 않아 생기는 문제를 학교 측에서 전혀 신경써주지 않아 힘들었다"고 전했다.

숙대 학사지원팀의 배미령씨는 "앞으로 교과과정 확대에 따른 교육 개방이란 측면에서 장기적으로 학점교류를 활성화할 계획"이라고 밝히고 "학점교류제 발전을 위해 학교마다 학사일정이 다르기 때문에 생기는 애로 사항을 해결해야 하며 이를 위해 담당자 사이의 네트워크 형성이 무엇보다 절실하다"고 말했다.

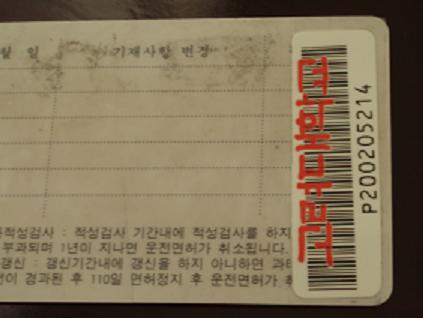

| | | ▲ 고려대에서는 학점교류생에게 학생증 대신 바코드스티커를 제공하고 있다. 하지만 전자칩이 내장된 재학생들의 학생 IC카드와 기능이 달라, 학점교류생들이 학교시설물을 이용하는 데 애를 먹고 있다. | | | ⓒ 문정훈 | |

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

태그: