|

| | | ▲ 월봉서원은 고봉 사후 7년만인 1578년(선조11)에 낙암(현재 신용동)에 세워졌다. 1868년 대원군의 서원 철폐로 훼철되었다가 1941년 현재 위치에 빙월당을 새로 지었고, 사당과 장판각 등은 1981년 준공됐다. | | | ⓒ 이철영 | | "그대의 정신은 잘 단련된 금과 같고 윤택한 옥과 같고, 맑은 수월(水月)과 같고 결백한 빙호(氷湖)와 같도다. 가정에 이어 오는 좋은 교훈을 받았고, 학문은 정자와 주자를 본받았도다. 기운은 일세를 풍미하였고, 이치는 천만가지를 꿰뚫었도다." – 효종이 고봉을 기린 제문(祭文)에서-

고봉 기대승(高峰 奇大升, 1527~1572)을 배향한 월봉서원의 강당당호(講堂堂號) '빙월당(氷月堂)'은 정조가 '빙월설월(氷月雪月)'의 뜻을 담아 하사했는데, 효종이 그를 기린 마음과 다르지 않아 보인다. 그런데 오죽 했으면 '빙월(氷月)'일까? 불의(不義)한 정적(政敵)들이나, 허투루 공부하고 얼치기로 살았던 사람들에게 그는 얼마나 불편한 존재였을까? 그 앞에 서니 한여름 땡볕으로 등줄기에 땀은 줄줄 흘러 내리는데도 소인배의 가슴은 서늘하기만 하다. 그가 툇마루에 서서 쳐다보고 있는 양, 차갑고도 날 선 삶의 결이 전해져 온다.

| | | ▲ 고봉을 비롯한 김집, 김장생 등 조선조의 학자와 명신을 배향하고 있는 월봉서원의 빙월당. | | | ⓒ 이철영 | | 고봉은 광주광역시 광산구 신용동에서 태어났다. 원래 그의 집안은 고려에 이어 조선조에서도 벼슬을 이어 온 명문가로 행주에 세거(世居)하고 있었다. 그러나 기묘사화에 연루된 가문을 보존키 위해 그의 아버지 기진은 식구들을 데리고 광주에 은거하게 되었다.

훈구파와 척신들의 전횡으로 동맥경화를 앓고 있던 조선은 사림의 등용을 통해 새로운 기운을 불어 넣고자 했으나, 몇 번의 사화를 거치며 오히려 씨를 말리고 있었다. 그가 태어나기 8년 전에 일어난 기묘사화로 숙부 '기준'이 죽었고, 그의 나이 19세 때에는 을사사화가 일어났다.

도(道)는 땅에 떨어지고 짐승의 무리들이 세상을 집어 삼키고 있었다. 을사사화에 당하자 그는 음식도 끊고 눈물로 지새우며 두문불출 했다. 그 후 6년 뒤 25세에 고봉은 알성시(謁聖試)에 응시했으나 을사사화의 장본인이자 소윤(小尹)의 우두머리인 윤원형이 시험관을 맡고 있던 바람에 낙방할 수밖에 없었다. 후환을 생각하면 자신이 죄인으로 몰아 죽인 이의 조카를 뽑아 줄 리는 만무했던 것이다. 그러나 7년 후 32세에 고봉은 다시 대과를 보아 당당히 장원을 하게 된다.

이때 그는 서소문에 살고 있던 퇴계를 만나게 되고 천명도설(天命圖說)을 지은 추만 정지운 등과도 만나게 되면서 새로운 학문의 지평을 열게 된다. 그와 퇴계의 만남은 25년이란 세대차를 뛰어 넘어 12년간 이어졌다. 그들은 120여 통의 편지를 주고 받으며 조선사상사를 새로이 써 나갔다. 그것은 사제지간 같기도 했으며 혹은 한 치도 물러섬 없는 용호상박의 대결이기도 했다. 이것을 고봉과 퇴계 사이에 벌어진 '사단칠정논쟁'이라 하는데 이를 통해 조선의 성리학은 한 단계 더 높은 독자적인 사상체계를 구축하게 되었다.

| | | ▲ 빙월당 툇마루. | | | ⓒ 이철영 | | 이 논쟁은 추만 정지운이 자신의 '천명도설'을 고쳐달라고 퇴계에게 요청하자 퇴계가 '사단은 리(理)에서 발한 것이고 칠정은 기(氣)에서 발한 것이다(四端發於理 七情發於氣)'라는 구절을 '사단은 리가 발한 것이고 칠정은 기가 발한 것이다(四端理之發 七情氣之發)'로 수정한데에서 시작 되었다. 퇴계는 '사단은 리가 발하여 기가 그것에 따르고 칠정은 기가 발하여 리가 그것에 타는 것이다(四端理發而氣隨之 七情氣發而理承之)'는 이기호발설(理氣互發說)을 주장했다.

이는 사단과 칠정을 리와 기에 나누어 넣고 사단은 '완전한 선'으로 칠정은 선할 수도 악할 수도 있는 것으로 보았다. 여기에 리의 능동성과 자발성을 강조하여 도덕과 수양의 문제를 중요하게 내세우고자 했다. 이에 고봉이 퇴계에게 질문함으로써 논쟁이 불붙었다. 고봉은 사단은 칠정에 포함되므로 사단과 칠정, 리와 기를 구분해서는 안되며 천리(天理)의 발현은 기의 작용으로 보아 리의 자발성을 부정했다.

이 논쟁에 대해 후대 학자들은, 고봉이 학문자체의 논리적 완결성에 충실하려고 했다면, 퇴계는 고봉의 논리를 부정했다기 보다 당대 조선 사회의 현실적 필요성에 무게를 두어 도덕과 수양의 중요성을 강조한 것으로 보고 있다.

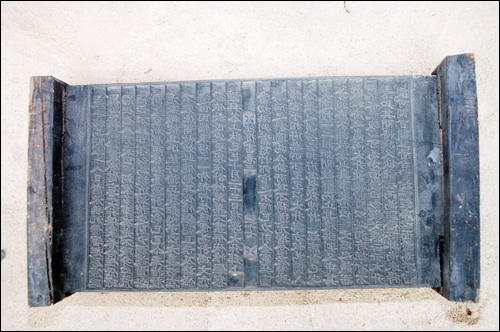

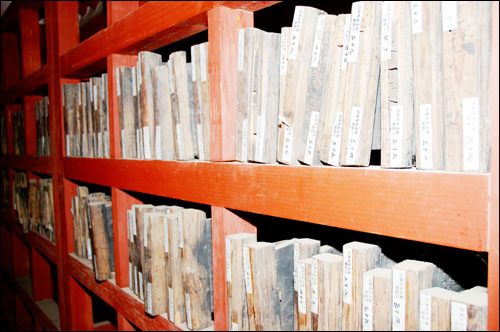

| | | ▲ 장판각에 소장중인 양선생왕복서(兩先生往復書) 권지삼(卷之三). | | | ⓒ 이철영 | | 고봉과 퇴계가 주고받은 편지들은 목판으로 새겨져 월봉서원 '장판각(藏板閣)'에 보존되어 있어 조선 성리학의 분수령을 이룬 두 학자의 흔적을 느낄 수 있다.

"선생님께서는 성한 덕과 큰 도량을 지니고 거기에 날로 새로운 학문을 더하셨습니다. 변론하실 때에는 항상 부족한 것처럼 생각하고 자기가 능하다고 하여 남의 단점을 들추어 부끄럽게 만들지 않습니다. 마음을 비우고 다른 사람의 말을 받아 들여 잘못된 것을 고치기를 아끼지 않고 싫어하지 않아서, 한 자가 틀려도 그냥 두지 않고 반드시 고치며, 한 글귀가 편벽되어도 반드시 진술하고 숨기지 않으시니, 이것으로 이미 지성을 높이셨습니다.

지난번에 올린 글에 선생님의 답변 가운데 거북한 곳이 있다고 하셨으니 이미 옳지 못한 죄를 범했습니다. 그러나 학자가 도리를 강론할 때에는 구차하게 남의 의견에 뇌동하는 것은 옳지 못한 것입니다. 저는 선생님께서 깨우쳐 주시길 바란 것이지, 제 개인적인 생각을 내세워 남의 허물을 들춰내고 배척하려는 것이 아닙니다."

퇴계는 고봉에게 보낸 편지에 "무오년에 서울에 간 일은 극히 낭패를 본 것이나 오직 고봉을 만난 것이 한가지 다행한 일"이라고 하였다.

| | | ▲ 장판각에는 퇴계와 고봉간에 오간 편지를 모은 ‘양선생왕복서’와 고봉의 강론을 정리한 <논사록>(論思錄) 등 고봉문집 목판 4백74매를 보존하고 있다. | | | ⓒ 이철영 | | 선조3년(44세) 2월, 고향으로 돌아 온 고봉은 5월에 낙암이란 서옥(書屋)을 지었다. 낙암이란 이름은 '빈당가락(貧當可樂)'이란 퇴계 선생의 글에서 '낙'자를 따서 지었다. 가난을 낙으로 삼아야 학자가 될 수 있다는 의미였다. 둘의 만남은 퇴계가 운명하는 날까지 계속 되었으며 고봉은 그의 묘갈명을 썼다.

고봉은 46세 되던 해 왕의 부름을 받고 갔다가 병을 얻어 고향으로 돌아오는 중에 전라도 고부에서 눈을 감았다. 꺼져가는 고봉의 숨결을 붙잡으려 어의를 보냈던 선조는 고봉이 명종과 선조에게 강론한 내용을 모아 출간하라는 명을 내렸고 이것이 뒷날 <논사록>(論思錄)으로 간행되었다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 's-oil' 사보 7월 호에도 실렸습니다.

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

태그: