|

두 살 터울 동생과 정신없이 놀다보니 엄마가 없어졌다. 아니, 우리가 먼저 없어진 것일 수도 있다. 다섯살과 일곱살, 엄마가 눈에 안 보이면 큰일이 날 것 같았던 그 시절, 우리는 엉엉 울면서 "엄마, 엄마" 목울음을 쭉쭉 뻗치면서 넓디넓은 아파트 단지를 돌아다녔다.

키가 작은 우리에게 아파트 계단이며, 언덕이며 또 아파트 건물은 왜이리 거인같이 커보이는지.

'도대체 이 넓은 곳에서 엄마는 어디 있는 거야?'

험난한 산과 같은 시멘트 언덕을 넘으니 건너편 아파트가 보였다. 그리고 엄마가 보였다. 적갈색 큰 고무 대야에 아줌마들과 김장을 하면서 깔깔깔 웃음소리가 들렸다. 엄마는 우리를 보더니 이제 다 놀았냐며 와서 총각김치를 먹어보라고 했다.

우리는 눈물, 콧물 범벅이 되어서는 총각김치 하나를 아삭 베어물었다. 방금 김장한 총각김치는 총각무의 아삭함이 일품이라 동생과 나는 총각무 하나씩 다 먹을때까지 서로 말도 안걸고 먹기만 했다. 그리고 어느새 눈물은 쏙 들어가버렸다.

|  | | | ▲ 겉그림 | | | ⓒ 소년한길 | 여기, 이태준의 동시를 원작으로 엄마를 기다리는 한 꼬마의 이야기를 담은 그림책 <엄마 마중>이 있다. <해방전후>, <달밤>, <가마귀> 등 여러 작품을 내며 1930년대 단편소설작가로 우리에게 유명한 이태준. 그의 동시 <엄마 마중>은 너무나 간결하고 정확하게 아이의 마음을 담고 있다.

그림을 그린 김동성은 <삼촌과 함께 자전거 여행>, <메아리>, <하늘길> 등의 그림으로 우리에게 친숙하다. 이 책에서 그의 그림은 아이의 모습을 서정적이고 가장 한국적인 느낌으로 잘 표현하고 있다.

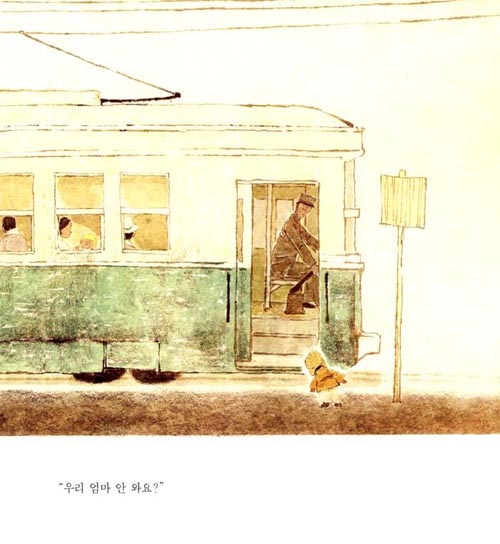

추워서 코가 새빨간 아가가 아장아장 전차 정류장으로 걸어 나왔습니다.

그리고 '낑'하고 안전 지대에 올라섰습니다.

이내 전차가 왔습니다. 아가는 갸웃하고 차장더러 물었습니다.

"우리 엄마 안 와요?"

"너희 엄마를 내가 아니?"하고 차장은 '땡땡' 하면서 지나갔습니다.

전차 정류장에서 목이 빠지게 엄마를 기다리면서 아이는 서서도 기다리고 앉아서도 기다리고, 그림을 그리면서 기다리기도 한다. 그러나 엄마는 좀체 오지 않는다.

전차가 올 때마다 "우리 엄마 안 와요?"를 묻는 아이에게 차장은 "너희 엄마를 내가 아니?" 말을 했지만 아이는 계속해서 엄마를 기다린다.

그 다음 전차가 또 왔습니다. 아가는 또 갸웃하고 차장더러 물었습니다.

"우리 엄마 안와요?"

"오! 엄마를 기다리는 아가구나." 하고 이번 차장은 내려와서,

"다칠라. 너희 엄마 오시도록 한군데만 가만히 섰거라, 응?"하고 갔습니다.

| | | ▲ 엄마를 기다리는 아이 | | | ⓒ 소년한길 | | 아이는 차장의 말대로 꼼작 안 하고 정류장에서 엄마를 기다린다. 전차를 기다리던 사람들이 하나 둘 사라지고 바람이 불고 코가 새빨게져도 아이는 꼼작 안 하고 가만히 서있는다. 어느 새 하늘 위에서 눈이 내린다. 아이가 문득 고개를 들자 하늘 한가득 눈송이가 나풀나풀 내려올 뿐이다.

<엄마 마중>을 보면서 애달프게 엄마를 기다리는 아이의 마음을 생각하니 마음이 짠해졌다. 군더더기 없고 서정적인 그림과 함께 "우리 엄마 안와요?"라고 묻는 아이의 모습이 잊혀지지가 않는다.

그림책을 한번 보고는 좋은 그림책이기는 했지만 너무 우울했다는 생각을 지울 수 없었다. 그러나 그림책을 두번 세번 보니 마지막 장에 엄마를 만나 막대사탕 하나 손에 쥐고 집으로 가는 언덕길을 오르는 엄마와 아이가 조그맣게 보이는 것 아닌가.

무심코 보았을 때 보이지 않던 둘의 모습이 눈이 소담하게 내려앉은 집들 사이 골목에 있었다. 얼마나 반갑고 흐뭇한지.

그림책을 보면서 지금도 엄마를 기다리는 수많은 아이들이 상처 받지 않고 언젠가는 엄마를 다시 만났으면 하는 바람이 생겼다. 지금도 아이들은 엄마를 기다리고 있겠지.

|

|

엄마 마중

김동성 그림, 이태준 글, 보림(2013)

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

태그: