|

원래 해태라는 것이 선악을 가려내거나 화기(火氣)를 억누르는 영물이라는 얘기는 들어봤어도 이토록 번식력(?)이 왕성하다는 것은 진작에 알지 못했거늘 여하튼 거리마다 넘쳐나는 것은 그저 해태상들이다. 입법, 사법, 행정의 주요 관공서마다 이것이 빠지는 법이 없고 또한 대형건물이나 지역경계선마다 곧잘 보이는 것이 해태상의 모습이니까 하는 얘기이다.

하지만 이 모든 것들을 통틀어 그 으뜸은 단연 광화문 앞의 해태상일 것이고, 버금은 아마도 여의도 국회의사당의 뜰에 놓여 있는 그것의 몫이 아닌가 싶다. 그런데 이 둘은 흔히 같은 것으로 생각하기 십상이나 실은 꼭 그렇지만도 않다. 필시 국회의사당의 해태는 광화문 해태의 복제품일 것도 같은데 알고 보면 별로 닮은꼴은 아니다.

| | | ▲ 국회의사당 앞의 해태. 광화문의 해태와는 그 외양이 사뭇 다르다. 왼쪽이 수컷이고 오른쪽이 암컷이다. | | | ⓒ 이순우 | | 국회의사당의 해태는 어디까지나 조각가 나름의 '창작품'이다. 우선 겉모양부터가 몇 가지 다르다. 광화문의 해태상은 오그리고 앉아 있지만, 국회의사당의 해태상은 '서 있는' 자세이다.

일찍이 '서 있는' 해태상은 1927년에 동경고등공예학교(東京高等工藝學校)의 아이바 히코지로(相羽彦次郞)가 금곡 유릉(裕陵)에 배치할 석수(石獸)의 하나로 시도한 적이 있긴 하지만, 그렇다고 그 독창성을 부인할 근거는 거의 없어 보인다.

그리고 광화문의 해태가 목이 짧은 데 반해 국회의사당의 해태는 거의 거북이를 연상할 정도로 목을 죽 뽑은 자태라는 점도 두드러진 차이의 하나이다. 그리고 하나 더 있다. 국회의상당의 해태 한 쌍은 암수 구분이 뚜렷하다는 것 역시 또 다른 특징이 아닌가 싶다.

어쨌거나 국회의사당의 해태상은 비록 광화문의 해태상을 본떠 만든 것은 분명할 지라도 단순한 그것의 복제품이 전혀 아니라는 사실 정도는 기억할 필요가 있겠다.

| | | ▲ 일찍이 '서 있는' 해태상은 또 있었다. 왼쪽의 엉거주춤한 해태는 1920년에 세워진 작자미상의 홍릉(洪陵) 석물이고, 오른쪽의 '서 있는'는 해태상은 1927년에 세워진 아이바 히코지로의 유릉(裕陵) 석물이다. | | | ⓒ 이순우 | | 그런데 어쩌다가 국회의사당 앞에다 해태상을 세우기로 작정했던 것일까? 거기에 무슨 속 깊은 뜻이라도 있었던 것일까? 돌이켜보면 허허벌판이었던 여의도의 양말산 지역에다 민의의 전당이라고 하는 국회의사당를 신축하기로 최종 결정된 것은 1968년의 일이었다. 그리고 그 이듬해 제헌절에 기공식이 있었고 그 후 6년 가량의 공사기간을 거쳐 마침내 준공식이 이루어진 것은 1975년 9월 1일이었다.

혹시나 싶어 이 시기의 관련기록을 죽 훑어보았더니 처음부터 국회의사당 앞에다 해태상을 세울 계획은 물론 그럴 의향조차 전혀 없었던 것으로 파악된다. 하기야 대의제도(代議制度)라는 것 자체가 이질적이었을 시대에 만들어진 해태상이었을 테니 그게 무슨 상관이 있었을 것인가 말이다. 그런데도 종국에 해태상이 만들어졌던 것은 무슨 곡절이었을까?

|  | | | ▲ 국회의사당 해태상의 건립 직후 모습이다. 국회의사당은 1975년 9월 1일에 준공되었다. 해태상의 뒤쪽에는 '해태제과공업주식회사 대표이사 사장 박병규 기증 1975. 8. 15'이라는 표기가 새겨져 있다. | | | 용케도 이에 관한 기록이 하나 남아 있었다. 이른바 사상검사(思想檢事)로 잘 알려진 선우종원(鮮于宗源)이 남긴 <격랑 80년> (인물연구소, 1998)이라는 회고록이 바로 그것이다. 그는 1971년 6월부터 1976년 3월까지 국회사무총장을 지내면서 국회의사당의 건립을 직접 주관했던 인물이었으니 사실관계 자체에 큰 오류는 없지 않나 싶다. 거기에는 국회의사당에 해태상이 건립된 과정을 다음과 같이 적고 있다.

의사당 정문 안에서 멀리 관악산을 노려보며 서 있는 해태상은 고증 자문위원인 월탄(月灘) 박종화(朴鍾和)의 강력한 제의로 세워졌다.

"의사당을 화재에서 예방하려면 해태상을 세워야 합니다. 전에 조선시대 경복궁이 화재로 전소된 뒤 복원공사 때 해태상을 세워 이후 화재를 예방한 바 있습니다. 그러니 의사당에도 해태상을 세우는 게 좋을 듯합니다."

그러나 문제는 예산이었다. 무려 2천만원이 소요되는 작업이라는 것이었다. 나는 방법을 강구키로 했다. 마침 해태는 해태제과의 상징이기도 해, 나는 박병규(朴炳圭) 사장을 만나 도움을 청하기로 했다.

"우리 회사의 상징물을 국회의사당 내에 세우는 건 뜻있는 일입니다. 협조하겠습니다."

의외로 쉽게 해결되었다. 결국 서울대 미대의 이순석(李順石) 교수에게 부탁해 경복궁 해태상과 다르게 하기 위해 서 있는 해태상을 조각해 세웠다.

그런데 해태만 세워진 건 아니다. 기단공사를 거의 마칠 무렵 박 사장은 "이 좋은 날 술 없이 잔치가 되질 않지요" 하며 자기 회사에서 생산하는 붉은 노블와인과 백포도주를 각각 큰 독에 가득 담아 와 함께 묻었다. 지금도 그 포도주는 잘 익고 있을 것이다. 아무튼 해태상 덕분인지, 아직까지도 의사당에는 화재가 난 적이 없다.

그러니까 국회의사당의 해태상은 소설가인 월탄 박종화(1901-1981)의 제안에 따른 것이었고, 역시 관악산의 화기(火氣)를 억누른다는 속설이 거기에 작용했던 모양이었다. 아닌게 아니라 국회의사당의 해태는 약간 비스듬한 방향이기는 하지만 우연찮게도 관악산 쪽을 바라보는 자태로 서 있는 것은 확실하니까 그리 잘못된 얘기는 아닌 것 같기도 하다.

| | | ▲ 1975년에 만들어진 해태석상의 동제 원형이다. | | | ⓒ 구경화 논문 | | 하지만 사실이 그러하다면 국회의사당의 해태상을 일컬어 법과 정의의 상징이라거나 민의를 제대로 판단하라는 뜻으로 세웠다는 식으로 해석하는 것은 역시 꿈보다는 해몽이었던 셈이었다. 말하자면 해태상은 모름지기 해태상일 뿐이란 말인가? 정말이지 국회의사당에 해태상을 세운 것이 관악산의 화기를 막아내고자 하는 뜻에 지나지 않는다면, 그건 아무래도 너무 싱겁다.

더구나 목조건물이 즐비한 조선시대 궁궐의 건축물도 아니고 나름의 방화시설이 갖추어진 현대식 건축물 앞에다 고작 불을 막아낸다는 뜻으로 해태상을 세운다는 것이 그다지 썩 어울리는 일인 것 같지는 않아 보인다. 제 아무리 매사는 불여튼튼이라고는 하지만 말이다. 하지만 좋은 뜻은 그냥 좋은 뜻으로 수긍하는 것이 좋지 않겠나 싶다.

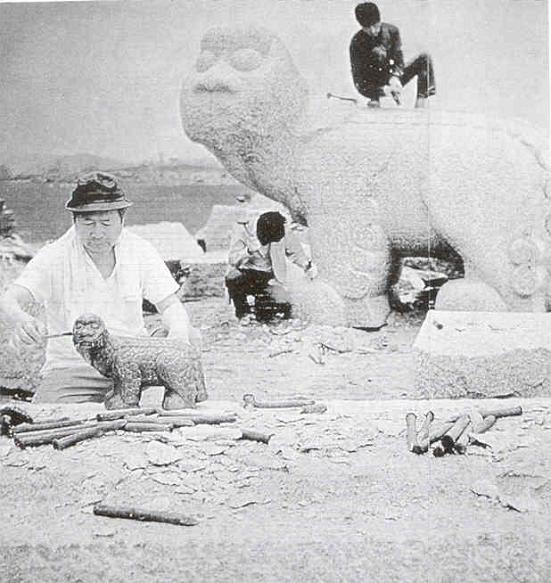

| | | ▲ 국회의사당의 해태상을 제작하던 당시의 모습이다. 사진 전면에 '원형'을 측정하고 있는 이가 공예가 이순석이다. | | | ⓒ 구경화 논문 | | 하기야 그러한 뜻으로나마 해태상을 세웠기에 망정이지 그렇지 않았다면 국회의사당 내에서 하루가 멀다하고 벌어지는 치열한 여야간 싸움의 열기와 이를 지켜보는 국민들의 분통은 누가 다 다스렸을 것인지? 그나저나 국회의사당의 해태상은 어떻게 암수 구분을 할까? 앞에서 봤을 때 왼쪽의 해태가 수놈이고, 오른쪽의 해태가 암놈이다. 어찌 그걸 아냐고? 직접 가서 사타구니를 쳐다보면 그건 누구라도 알 수 있는 일이다.

| | 국회의사당의 해태상은 공예가 이순석의 작품 | | | |

| | | ▲ 국회의사당 해태상의 뒷면 뒷발에 남아 있는 이순석의 사인 | |  | 국회의사당의 해태상은 하라 이순석(賀羅 李順石, 1905-1986)의 작품이다. 그에 관해서는 구경화의 석사학위논문 <이순석의 생애와 작품 연구> (서울대대학원 서양화과, 1998)에 잘 정리되어 있어 그것을 참고할 만하다.

연보에 따르면 그는 1931년에 일본 동경미술학교 도안과를 졸업하였고 이후 화신백화점 광고부를 거쳐 소공동에 '낙랑파라(樂浪parlour)'라는 다방을 열어 3년간 경영한 적도 있다고 되어있다. 그리고 해방 이후에는 국립종합대학교 내 미술대학안 구상에 참여하여 1946년 10월부터 서울대학교 예술대학 도안과 및 응용미술과 교수를 지냈다.

나중에 한국수출디자인센터의 이사장과 대한민국 예술원 회원을 지낸 그는 디자인과 가톨릭 관련 및 석공예(石工藝) 쪽에 많은 작품을 남겼다. 우리나라의 최고 훈장이라는 '무궁화대훈장'은 1949년에 그가 도안한 것으로 알려져 있다. 그리고 그의 사후 서울대학교 미술대학 응용미술학과 동문회에서 정리한 <하라 이순석 작품집>이 남아 있다.

한편 한 가지 흥미로운 것은 '이명래고약(李明來膏藥)'으로 유명한 이명래(1890-1952)가 바로 그의 큰형이라는 사실이다. 이순석 자신은 9남매 중 막내였던 것으로 확인된다. 실제로 그는 일제 말기인 1939년 이후에 중림동에 있던 이명래고약집에서 그 일을 도우면서 소일했던 것으로 전해진다. / 이순우 | | | | |

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

태그: