고려 이전까지 많은 왕이나 지배자의 능묘가 전해지는데, 묘지석을 통해 피장자의 신분이 확실한 경우는 무령왕릉이 유일하다. 물론 신라 왕릉 중 무열왕릉과 흥덕왕릉의 경우처럼 비석의 이수와 비편의 명문을 통해 확인된 바 있지만, 무령왕릉처럼 피장자가 확실한 데다 처녀분으로 발굴조사가 된 사례는 없던 터라 당시 무령왕릉의 발굴은 우리나라를 넘어 일본 등에서도 큰 관심사에 속했다.

심지어 무령왕릉 발굴을 두고 100년에 한 번 나올까 말까 한 행운이라는 축하까지 있을 정도였다. 실제 무령왕릉에서 쏟아진 방대한 유물은 기록이 부족한 백제사에 많은 도움이 되었다.

특히 피장자를 알 수 있는 묘지석을 통해 무령왕으로 확인되면서, 당시의 발굴은 전국적인 관심사로 확대되었다. 무령왕릉이 발견되었다는 소식에 전국에서 기자들과 구경하러 온 사람들이 벌떼처럼 모여들고, 박정희 대통령 역시 무령왕릉에서 출토된 유물에 관심을 보였다.

기적과 같은 발견 이면에 흑역사로 남겨진 무령왕릉의 발굴이러한 무령왕릉의 발굴은 실로 우연이었다. 비가 많이 와서 송산리 5호분과 6호분 사이에 배수로를 파내던 중에 삽 끝에서 벽돌이 발견되고, 이를 파내려 가자 둥근 아치형의 고분의 입구가 드러났다.

입구는 벽돌로 촘촘히 막혀 있었는데, 비가 와서 공사가 중단되다가 비가 그친 이후 입구를 열기 전 간단하게 제사를 지내고 막은 벽돌을 빼내면서, 역사적인 무령왕릉의 발굴조사가 시작이 되었다.

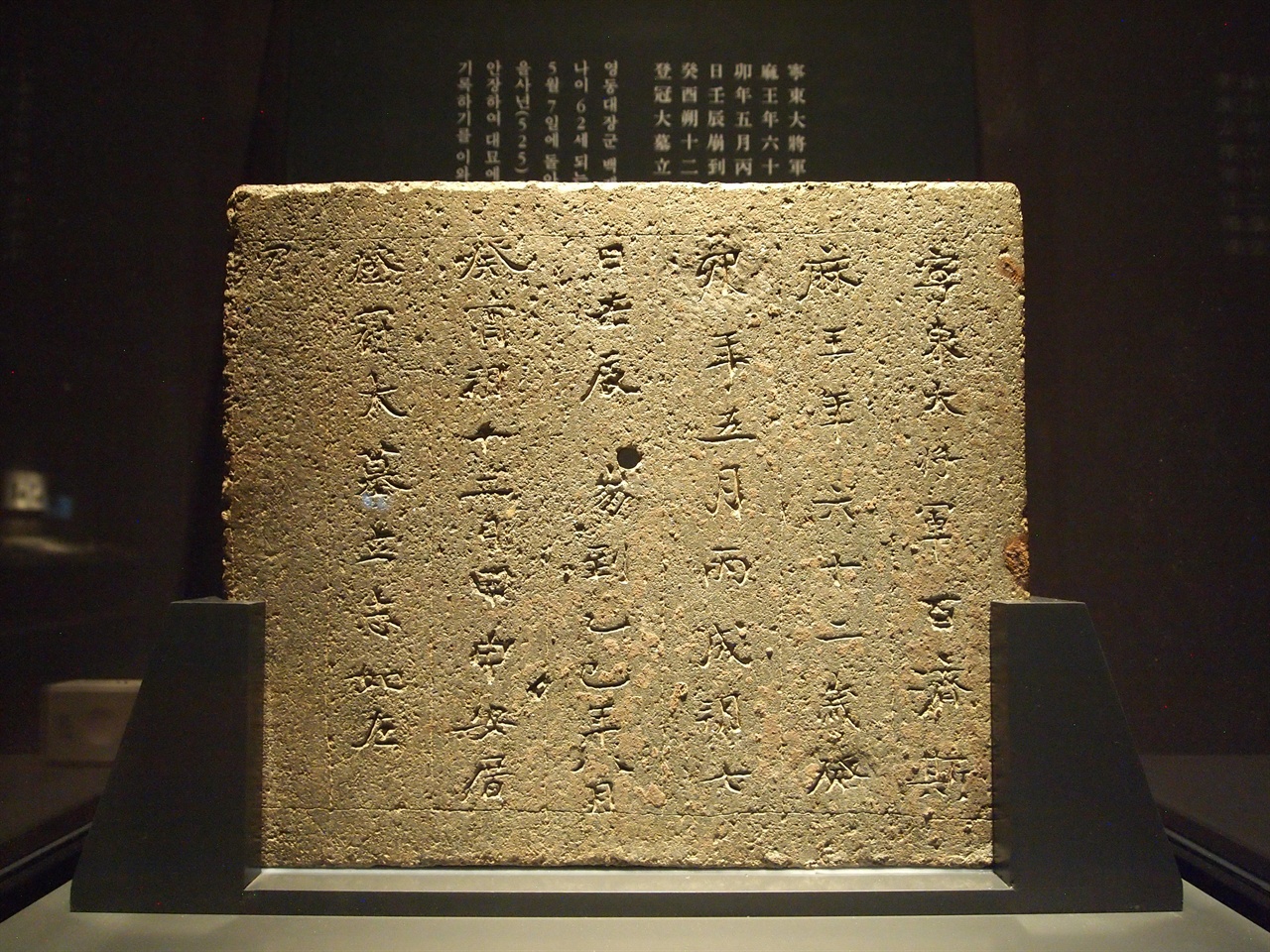

<김원룡 박사의 무령왕릉 발굴 회고담>을 보면 당시의 상황을 알 수 있다. 고분을 열었던 연구자들의 눈에 기괴하게 생긴 석수와 석수 아래에 묘지석이 눈에 들어왔다. 이 묘지석을 판독하던 사람들은 '영동대장군백제사마왕(寧東大將軍百濟斯麻王)'이라는 명문에 놀라게 된다.

큰사진보기

|

| ▲ 무령왕의 묘지석 무령왕의 묘지석, '영동대장군백제사마왕(寧東大將軍百濟斯麻王)'의 명문을 통해 무령왕릉인 것이 확인되었다. 사진 : 세계유산 백제전 직접 촬영 |

| ⓒ 김희태 |

관련사진보기 |

<일본서기>에 등장한 무령왕의 이름은 사마로, 묘지석을 통해 이곳이 무령왕릉이라는 것이 확인된 것이다. 그 순간 발굴단장이던 김원룡 박사를 비롯해 함께 있던 사람들이 놀라며, 이 역사적인 대발견 앞에서 어쩔 줄 몰랐다고 한다.

무령왕릉이 발견되었다는 소식은 금세 전국으로 퍼져나가고, 무령왕릉을 구경하러 온 사람들이 장사진을 치기 시작했다. 기자들이 벌떼처럼 모여들어 서로 사진을 찍겠다고 난리를 치다가, 이내 차례대로 들어가서 사진을 찍게끔 신사협정이 이루어졌다.

하지만 이 약속은 지켜지지 않았고, 한 기자의 발에 숟가락이 부러지는 사태가 벌어졌다. 결국 제대로 된 조사는 해보지도 못한 채 고분을 연 지 하루도 안 되어 유물을 수습하는 참사가 벌어지고 만 것이다.

큰사진보기

|

| ▲ 무령왕릉의 발굴 재현 무령왕릉의 발굴 당시를 재현해둔 모습, 당시의 실측도와 사진이 많지가 않기 때문에 정확한 것은 아니다. |

| ⓒ 김희태 |

관련사진보기 |

무령왕릉의 발굴단장이던 김원룡 박사는 당시를 회고하면서 있어서는 안 되는 일이었다고 스스로를 자책을 하기도 했다. 이 같은 현실은 무령왕릉과 같은 중요한 발굴을 우리 손으로 해본 경험이 없었다는 점과 고분을 발굴할 수 있는 전문가가 부족했던 점이 한몫 했다. 하지만 역설적이게도 무령왕릉의 발굴은 우리 고고학을 한 단계 더 성장시키는 계기가 되었다.

지난 2009년 2월 10일 국보 제1호 숭례문이 화재로 불에 타 무너지는 모습은 국민들에게 경악을 금치 못하게 했지만, 당시 문화재 관리 실태가 어떠했는지, 예산이나 지원 등의 문제점 등을 되돌아보는 계기가 되었다. 마찬가지로 무령왕릉의 졸속 발굴은 흑역사였지만, 이를 반면교사로 삼아 이후 경주의 황남대총과 천마총 등을 발굴할 때는 체계적으로 이루어질 수 있었다.

큰사진보기

|

| ▲ 무령왕릉의 내부 모형 무령왕릉의 내부 모형, 송산리 6호분과 동일한 벽돌무덤(전축분)으로 만들어졌다. |

| ⓒ 김희태 |

관련사진보기 |

당시 무령왕릉의 실측도나 제대로 된 사진을 남기지 못했기에 무령왕릉에 관한 더 많은 정보를 알 수 있는 기회가 사라졌다는 점은 두고두고 아쉬운 대목이다. 이처럼 송산리 고분군 가운데 유일하게 도굴되지 않은 채 발견되었던 무령왕릉은 우리에게 많은 정보를 주었지만, 졸속 발굴로 반면교사로 삼아야 할 흑역사를 남겼다.

무령왕릉의 묘지석을 통해 밝혀진 정지산 유적의 실체 무령왕릉에서 출토된 묘지석은 정지산 유적의 실체를 밝히는데 중요한 단서가 된다. 정지산 터널 위에 자리한 이 유적에서는 사용 용도를 알 수 없는 건물지가 확인되었는데, 발굴조사를 통해 국가의 중요시설에 사용된 8잎 연꽃무늬 수막새를 비롯해 토기류 등이 출토가 되었다. 유물의 성격상 제사 용도의 건물로 추정된다.

큰사진보기

|

| ▲ 정지산 유적 정지산 유적, 무령왕비의 빈전으로 추정되고 있다. |

| ⓒ 김희태 |

관련사진보기 |

이 건물의 사용 목적과 관련해 이한상 교수는 '빈전(殯殿, 시신을 능에 장사 지내기 전 임시로 안치하는 건물)'의 가능성을 이야기한 바 있는데, 무령왕릉에서 확인된 무령왕과 무령왕비의 묘지석에 등장하는 명문을 근거로 제시했다. 무령왕의 묘지석에 등장하는 '신지(申地)'를 남서방향으로 추정하고, 무령왕비의 묘지석에 등장하는 '유지(酉地)'를 서쪽 방향으로 봤는데, 공산성을 중심으로 무령왕릉의 방향을 신지로, 정지산의 방향을 유지로 본 결과 정지산 유적을 빈전으로 추정한 것이 요지다.

이 때문에 충청남도 기념물이던 정지산 유적은 현재 국가 사적으로 승격되어 현재 사적 제474호로 지정되었다. 반면 정지산 유적에서 출토된 연화문 와당이 사비 시기에 축조된 동남리 절터에서 나온 연화문 와당과 같은 물품이라는 견해가 있어, 정지산 유적을 빈전으로 보기 어렵다는 견해가 있다는 점도 참고해볼 만하다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 네이버 포스트에도 실렸습니다. 오마이뉴스는 직접 작성한 글에 한해 중복 게재를 허용하고 있습니다