| 사는이야기 담당 편집기자로 일하며 더 좋은 제목이 없을까 매일 고민합니다. '우리들의 삶'을 더 돋보이게 하고, 글 쓰는 사람들이 편집기자의 도움 없이도 '죽이는 제목'을 뽑을 수 있도록 사심 담아 쓰는 본격 제목 에세이.[기자말] |

영화 <싱크홀>을 볼 때였다. 극장에서 막 나오는데 남편이 말했다.

"영화 제목이 '싱크홀'이 아니었다면 어땠을까? 제목에서 다 알려주고 시작하니까 흥미가 떨어지는 것 같아. 언제 싱크홀이 발생할지 그것만 생각하게 되잖아."

'뭐지? 이 사람? 서당개 3년이면 풍월을 읊는다더니 편집기자를 아내로 두고 산 세월이 10년도 넘어서 그런가?

제목에 대한 원칙 중 하나를 짚고 있잖아?'

남편이 달리 보였다. 과장을 조금 보태서 좀 멋져 보였다. 물론 남편이 이런 내 속마음을 알 리는 없겠지만... '사는 이야기' 독자에게 '끌리는' 제목을 뽑으려고 할 때 여러 가지 고려해야 할 것이 있겠지만 내가 중요하게 생각하는 건 이거다. '이런 내용의 글'이라고 제목에서 다 알려주면 독자가 읽지도 않고 지나칠 가능성이 크다.

외면받는 글이 되지 않으려면

그렇게 다 알려주면 독자는 그냥 가버릴지도 모른다. "그 글 봤어?" 누가 묻기라도 하면 "응 제목만. 내용은 안 봐도 알겠더라"라며 글 쓴 사람 기운을 쏙 빼놓을 수도 있다. 물론 제목 하나만으로 읽을 글과 그렇지 않을 글이 홍해가 갈라지듯 나뉘지는 않겠지만 인터넷 세상에선 흔한 일이다.

듣자하니 넷플릭스의 경쟁상대는 잠이라고 하더라. 우리 쌀의 경쟁상대는 닭가슴살이고. 그렇다면 편집기자의 경쟁 상대는 누굴까 생각해 봤다. 이 연재는 제목에 대한 글이므로, 내가 생각하는 경쟁 상대는 '제목 잘 뽑는 인간'이다. 물론 그마저도 챗GPT(대화 전문 인공지능 챗봇)의 등장으로 위협받고 있는 상황이긴 하다만.

예를 들어, 이런 제목이 있다고 치자.

'반찬이 고민될 때 식당 사장도 활용하는 병원 식단'

내가 독자라면 굳이 이 글을 클릭해서 볼 것 같지 않다. 다 알려주고 있으니까. 그래서 나는 독자와 술래잡기를 한다. 그렇다고 머리카락 보일라 꼭꼭 숨기면 찾는 사람(독자) 입장에선 재미없다. 보일락 말락 숨겨야 찾는 사람도 의욕과 흥미가 생기는 법이다.

아이들과 술래잡기할 때의 상황을 기억하면 이해가 쉽다. 술래잡기할 때 절대 못 찾게 숨으면 아이들은 속상해서 운다(이게 뭐라고 꼭 이겨야 직성이 풀리는 어른들 꼭 있다). 적당히 찾을 수 있게 숨어야 아이들은 신이 나서 찾는다. 찾고 나서 까르르 웃고 함박웃음을 짓는다(반대로 찾을 때는 봐도 못 본 척해야 한다). 독자들도 그러지 않을까? 그래서 바꿔봤다.

'반찬이 고민될 때 식당 사장도 활용하는 이것'

다 알려주지 않고 '이것'이라고 하니 아까보다 조금은 더 궁금할 것 같다. 내용을 읽고 난 뒤 '병원 식단이었어? 별거 아니잖아?' 실망할 독자들도 물론 있겠지만, 반찬거리가 고민되는 사람이라면 솔깃할 제목이다. 실제로 도움이 되는 사람들도 있을 거고. 독자의 궁금증을 불러일으키기 위해 제목에 반드시 '이것', '저것'을 넣어야 한다는 말이 아니다. 내가 하고 싶은 말은 '놀자'는 거다. 제목을 갖고 놀아보자는 말이다.

제목아, 독자랑 놀자

피아니스트는 피아노 건반을 가지고 놀고, 운동선수나 무용수는 자신의 몸을 가지고 논다. 가수는 노래를 가지고 놀거나 박자를 가지고 놀고, 마케터는 데이터를 가지고 논다. 그렇다면 편집기자인 나는? 제목을 가지고 논다. 이 말은 곧 문장을 가지고 논다는 말이다.

문장의 서술어를 이렇게도 바꿔보고, 저렇게도 바꿔보고, 조사를 붙였다 떼었다도 해보고. 문장의 길이를 줄여도 보고 늘려도 보고. 문장의 종결어미를 의문법으로 할지, 명령형 혹은 청유법으로 할지, 감탄법으로 할지 결정한다. 이러고 노는 이유는 단 하나, 사소한 어감이나 디테일에서 제목의 맛이 달라지기 때문이다.

그런데 혼자 논다고 생각하면 혼자만 재밌을 가능성이 높다. 같이 논다고 생각해야 한다. 누구랑? 글을 읽을 독자랑. 앞서 언급한 직업을 가진 사람들의 놀이 상대가 청중이나 관중 혹은 소비자라면, 제목을 뽑을 때 생각할 놀이 상대는 당연히 독자다.

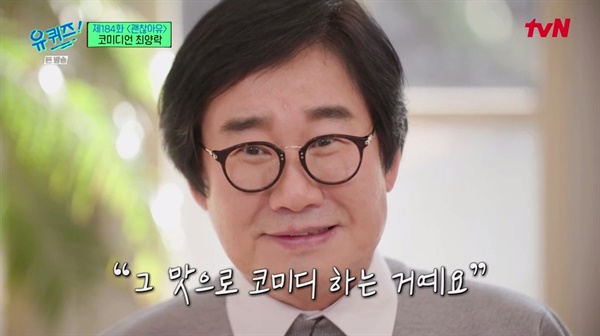

제목 한 줄로 독자에게 놀자고 제안했을 때 그들이 어떻게 반응할까를 생각하는 것은 꽤 흥분되는 일이다. 알고 보니 코미디언들도 그런가 보다. 지난 8일 최양락이 예능 프로그램 <유 퀴즈 온 더 블럭>에 출연해서 말하는 내용이 유독 인상 깊게 들렸다.

"그 맛으로 (코미디) 하는 거예요. 야구 선수가 홈런 치고 안타 쳤을 때 '아, 이건 넘어간다' 그 짜릿함. 우리도 마찬가지죠. 딱 이야기를 했을 때 계산된 게 있을 거 아니에요. 이거는 웃을 것이다. 어긋날 때 가장 속상한 거고. 그게 딱 터졌다! 천 명의 관객이 일제히 빵. 그 맛으로 코미디 하는 거예요."

큰사진보기

|

| ▲ 코미디언이 하는 일과 편집기자의 제목 뽑는 마음이 일치한다는 걸 알게 된 프로그램 <유 퀴즈 온 더 블록> |

| ⓒ tvN | 관련사진보기 |

최양락이 언급한 그 맛은 나도 알 것 같다. 편집기자인 나도 제목 하나를 뽑으면서 '이거는 많이 읽힐 것이다' 예측한 대로 조회수가 터졌을 때 짜릿하다(물론 이 경우 많은 변수가 존재한다. '높은 조회수=좋은 제목'도 당연히 아니다. 수많은 경우의 수 가운데 제목이 좀 더 주목 받을 가능성에 대한 이야기다).

그럴 때 나도 똑같이 "그 맛에 제목 뽑는 거예요" 말하고 싶다. 그의 말대로 '입이 귀에 걸린다'. 물론 계산대로 안 나오면 속상해서 땅굴을 파서 드러눕고 싶은 심정도 되지만(초등학교 5학년 때 꿈이 코미디언이었는데 뒤늦게 이런 공통점을 찾게 될 줄이야).

고백하면 야구 선수가 '홈런왕'을 꿈꾸며 타율을 높이려고 노력하는 것처럼 나도 '제목왕'이 되고 싶어서 이 글을 쓴다. 되고 싶다고 썼지만 이룰 수 있는 꿈이라고는 생각하지 않는다. 불가능한 꿈이라는 걸 안다. 나는 불가능한 꿈을 꾸며 그 세계를 동경한다. 선망한다.

잘하는 사람을 시기하고 질투하는 대신 그 방법이 나를 성장시킨다는 것을 일하면서 깨쳤으니까. 제목 짓기를 힘들어하는 사람들에게 조금이라도 도움을 주고 싶은 마음으로 이 글을 쓰면서 연마하다 보면 나도 조금은 더 '제목왕'에 가까워지지 않을까.

동경하는 마음으로 신도 아닌데 편집을 하고('편집은 신이 한다'는 스티븐 킹의 말에서 따온 문장), '제목왕'이 되지 못할 걸 알지만 최선의 제목을 위해 오늘도 문장을 여러 번 썼다 지운다. 실력이 뛰어나진 않아도 매일 노력하는 마음만큼은 뒤지고 싶지 않다. 부족하더라도 최선을 다한 제목, 그거면 된다.

이 제목도 그중 하나다. 뽑고 나서 제법 괜찮다고 생각한 제목. 아, 물론 제목이 모든 것을 결정하진 않는다. 당연한 말이지만, 좋은 제목의 전제 조건은 '좋은 글'에서 나온다. 그 이야긴 다음 회에 하겠다.

원제 : 2층에 산다는 건

편집 후 바뀐 제목 : "아파트 2층 찾는 사람은 없어요" 알지만 샀습니다 덧붙이는 글 | 제목 뽑기에 대한 모든 질문을 환영합니다. 기자에게 쪽지로 궁금한 내용을 보내주시면 새로운 글에서 응답하겠습니다.