|

9월 17일, 오후 저장(浙江) 성 닝보(宁波)에 도착했다. 회원 호텔 주소를 확인하니 렌펑루(联丰路)라 한다. 터미널에서 눈대중으로 봐서 별로 멀어 보이지 않았다. 좀 무겁긴 해도 걸었다. 그런데 가도가도 렌펑루 팻말이 나오지 않는다. 지도를 꺼내 다시 봐도 바로 근처인 듯한데 생각보다 멀다. 지도 상 직선거리로는 가깝지만 직선 도로가 없어 약간 돌아가겠지 한 것이 1시간을 걷게 된 것이다. 게다가 가까스로 렌펑루에 접어들었으나 번지수 316호를 찾느라 1호부터 꽤 고생한 셈이다. 이렇게 고생일 줄 알았으면 비도 부슬부슬 내리는데 택시를 탈 걸 후회가 된다. 호텔 체크인을 하고 방에 들어와 짐을 푸니 본격적으로 비가 내리기 시작한다. 오늘 밤이야 방에서 머문다고 해도 내일이 걱정될 정도로 폭우다. 우산 하나 빌려 옆 식당에서 반찬으로 요리 하나를 ‘다빠오(打包)해 달라’고 해서, 호텔로 가져와 저녁을 해결했다. 그리고 빗소리에게 조용히 ‘부디 내일은 멈추어 달라’고 기도하며 잤다. 9월 18일 아침에 눈을 뜨니 비가 멈추지 않은 것이 아닌가. 낭패가 아닐 수 없다. 하루 더 머무를 수도 없고 해서 짐을 쌓다. 이렇게 허망하게 닝보를 떠나야 하는 것인가 마음을 달래면서. 체크아웃을 하고 나오니 억수같이 퍼붓는 빗속에서 찻길로 나가 택시를 잡아주는 바오안(保安)이 고맙다. 터미널에 도착해 티켓팅을 했다. 오후 2시 버스. 3시간 정도 여유가 있다. 무얼 할까 고민하며 밖으로 나오니 신기하게도 비가 약간 멎었다. 이 정도면 우산 하나 구해 돌아다닐 수 있을 듯했다. 짐을 맡기고 우산을 샀다. 그리고 비닐 옷도 입었다. 6월 초에 백두산 등정할 때 동행한 포럼회원이 주고 간 것을 그 동안 꼬깃꼬깃 간직했던 것이 드디어 쓸모를 발휘하게 된 것이다. 텐이거(天一阁)을 목적지로 잡았다. 가장 오래된 사설 도서관이라니 궁금했다. 먼저 위에후(月湖) 방향으로 갔다. 비가 오니 가로수들이 더욱 푸른 색을 띠는 공칭루(共青路)에 접어드니 호수가 바로 코 앞에 보인다. 물에 잠긴 도로를 차들이 달리니 물살이 계속 튄다. 우산으로 물을 막고 다시 쓰기를 반복한다. 위에후에 도착하니 비가 세차게 다시 퍼붓는다. 호수 위로 비가 쏟아지며 점들을 만들고 있다. 도로는 점점 물에 잠기기 시작해 무릎까지 다 젖을 판이다. 캠코더로 이 퍼붓는 장면을 조금 찍었는데 동시에 카메라를 꺼내 겨우 호수를 한 장 찍고는 더는 감당할 수 없을 정도다.

▲닝보 시내의 위에후 호반에 내리는 비 ⓒ 최종명

호수 가운데로 이어진 작은 다리를 건너가 보니 차문화박물원(茶文化博物院)이 있다. 건물 벽에 쓴 글씨가 정말 차 한잔 마시고 싶은 호감을 준다. 입구에까지 갔다가 망설였다. 이곳을 보면 텐이거를 포기해야 할지도 모른다. 차의 역사(史), 도구(器), 풍속(俗), 물(水) 등에 대한 다양한 정보가 있고 명차를 시음할 수도 있다고 하는데 아깝다. 고민 끝에 차를 지우고 다시 다리를 건넜다. 려우딩제(柳订街)와 만나는 곳에 진흙으로 구워 만든 패방 하나가 눈길을 끈다. 가까이 가서 보니 노란 색 벽면에 나무아미타불(南无阿弥陀佛)이라 적혀 있다. 병풍처럼 막고 선 이 패방 안쪽은 쥐스린(居士林)이라는 불교사원이 있다. 불교를 믿는 일반사람을 말하는 ‘거사(居士)의 숲’이란 뜻이라 시시할 것 같았는데 그 규모는 생각보다 크다. 대웅보전(大雄宝殿)을 비롯 6칸의 불전이 있고 불경을 보관하는 장경루(藏经楼)와 현대식 개념의 불학 열람실과 도서관도 있다고 한다. 쥐스린 뒤편은 호수이니 정원도 있고 정자도 보인다. 다시 호반 길을 따라 가니 여전히 물에 잠긴 길이 풍덩거린다. 이 부근 어디일 것이라 짐작이 되자 한 골목 가게 주인에게 묻었다. 바로 옆 골목으로 들어가면 된다고 한다. 표지판도 다 있다고 친절하게 알려준다. 중잉샹(中营巷)이라는 골목길 입구에 텐이스취(天一社区)라는 현판이 걸려 있다. 바로 이곳일 듯하다. 그런데 골목 입구가 물길이 빠지지 않아 거의 사람이 다니기에 불편할 정도로 깊어졌다. 어쩔 수 없이 흙탕물과 쓰레기가 뒤섞인 곳을 건넜다. 오토바이 한 대가 포기하고 돌아간다. 아마 다른 길이 또 있나 보다.

▲닝보 위에후에서 텐이거 찾아가는 작은 동네 골목 ⓒ 최종명

골목을 들어서니 봉고차 한 대가 나오고 있고 한 3층 높이는 돼 보이는 담벼락이 나타난다. 그 정도 높이만큼 키가 큰 나무들도 많다. 재미있는 것은 몇 집 건너 하나씩 마름모꼴 2개가 서로 붙은 모습, 마치 중위 계급장처럼 생긴 현판에 각각 ‘天’과 ‘一’라고 써 있다. 아마도 이것이 이정표일지도 모르겠다. 가장 오래된 사설도서관 드디어 폭우를 뚫고 텐이거 앞에 도착했다. 시계를 보니 1시간 30분 정도 남았다. 빠듯한 느낌이다. 동양에서 가장 오래된 도서관이며 세계에서도 세 번째로 만들어진 사설도서관이라 자랑하는 곳이다. 남국서청(南国书城) 현판을 지나며 과연 어떤 학구적인 분위기가 있을지 궁금하다. 비까지 내리니 우수에도 젖을 만큼 감상에 푹 빠지고 싶다. 표를 사서 들어가니 가로세로 5미터의 장방형 마당에 이 도서관을 처음 만든 명나라 시대병부우시랑(兵部右侍郎)을 역임한 범흠(范钦, 1506-1585)의 동상이 맞아준다. 그는 학문을 좋아하고 천성적으로 책을 수장하는 것을 즐겨 책이 있는 곳이라면 어느 곳도 마다 않고 두루 찾아 다녔다고 전한다.

▲닝보에 있는 가장 오래된 사설도서관 텐이거 안에 있는 범흠의 조각상 ⓒ 최종명

동상 앞에는 책 모양의 돌로 그의 생애를 기록해 두기도 했고 동상 뒤로 푸른 나무들이 그를 보필하듯 안으로 살짝 기울어져 버티고 있으며 뒤쪽 벽에는 나무들 사이로 뛰어다니는 활발한 몸짓의 말들이 새겨져 있으니 이런 곳은 그 어느 곳에서도 보기 힘든 이미지를 보여주고 있다. 8필 말이 깊은 계곡과 산을 뛰어 노는 듯하다 해서 <계산일마도(溪山逸马图)>라 한다. 비까지 내려 동상 주위에 잔잔하게 물이 고여 있고 그 위에는 연하게 붉은 낙엽이 소복하게 떨어졌으니 쉽게 잊혀지기 어려운 감상이라 하겠다. 소장하게 된 많은 책을 보관하기 위해 6년여 기간의 공사를 거쳐 1566년에 설립됐으니 이미 4백 년도 넘었다. 처음 설립 당시 소장된 책이 무려 7만여 권에 이르렀다 한다. 그 오랫동안 범씨 집안 사람들은 숱한 화재와 소실 위험에도 불구하고 엄격하게 보존해온 것 역시 놀라운 일이다.

▲닝보 텐이거의 주인 범흠의 서재 ⓒ 최종명

한편에 있는 약도를 보니 2만6천 평방미터나 되는 크기에 장서를 보관한 곳, 옛집과 정원이 있는 곳, 진열전시관으로 나뉘어져 있고 움직이는 동선도 오밀조밀하고 길어서 다 꼼꼼하게 보려면 반나절은 족히 걸릴 듯하다. 일단, 아주 마음에 드는 곳을 와서 그런지 흥분된다. 시간이 많지 않은 것이 아쉬워 최대한 빠른 감각과 감수성, 스피드로 승부하기로 했다. 말하자면 속독을 해보자는 것이다. 범흠이 책을 읽던 방을 ‘동명초당(东明草堂)’ 또는 ‘일오려(一吾庐)’라 했다. 최근에 새로 보수했다고 하지만 평범한 나무판자에 쓴 편액이 정말 오두막집(庐)이라는 이름에 걸맞아 보인다. 양 벽 쪽으로는 책장(书橱)에 책들이 꽂혀 있고 한가운데는 책상과 걸상이 가지런히 놓여 있다. 이곳 맞은 편 벽에는 전설 속의 영물인 용(龙)과 기린(麒麟)을 서로 섞은 듯한 동물이 각인돼 있다. 용이라 하기에는 좀 묵직하고 기린이라 하기에는 날렵해 보인다. 초당 옆에는 범흠 후예들이 대대로 살아오던 고거가 있다. 장서(臧书) 보관 장소와 떨어져 있는 것은 서로 공간을 분리한 것은 그만큼 책이 더 중요했기 때문일 것이다. 범흠은 생전에 유산으로 1만 냥의 재산과 30만 권 분량의 장서 중에서 선택을 요구했다. 장남은 장서를 흔쾌히 유산으로 물려 받아 대대로 동일한 방식의 유언을 남겼다. 이는 오로지 책을 보호할 의지가 있는 자손에게 막중한 임무를 주고자 했던 그의 뜻은 잘 지켜진 셈이다. 고거를 지나가면 이 텐이거의 핵심인 장서를 보관하던 바오슈러우(宝书楼)가 잇닿아 있다. 안에는 곳곳마다 공간이 분리된 책장이 놓여 있다. 금빛으로 쓰여진 바오슈러우 글자 아래 책장은 자물쇠가 잠겨 있고 두 마리의 금빛 용이 불타오르는 해를 바라보고 있다. 이는 전통 민간신앙에서 최상의 예를 표시하는 자태이기도 하다.

▲닝보 텐이거 장서루 내부 모습 ⓒ 최종명

쓰마띠(司马第)는 범흠의 저택이다. ‘第’는 접두사로 쓰이지만 큰 저택이라는 뜻도 있다. 진스띠(进士第)라 하면 진사가 사는 저택이란 뜻이니 쓰마띠는 사마 벼슬을 한 사람이 사는 저택을 말할 것이다. 범흠의 벼슬이 병부우시랑인데 그보다 품계가 높은 사마 벼슬인 병부상서(兵部尚书)로 추증(追赠)됐기에 이렇게 부르는 듯하다. 범씨 후손들은 청나라 초기 사상가이자 학자인 황종희(黄宗羲)에게 장서를 개방한다. 이후 건륭제(乾隆帝)는 중국 문헌들의 총서인 <사고전서(四库全书)>를 편찬한 후 텐이거를 벤치마킹해 문연(文渊), 문원(文源), 문소(文溯), 문진(文津) 등 북사각(北四阁)과 문회(文汇), 문종(文宗), 문란(文澜) 등 남삼각(南三阁)을 세워 보관했다. 이때 텐이거가 소장하고 있던 장서 중 일부도 국가에 헌납되기도 하면서 명성이 한층 높아지게 된다. 텐이거에는 밍츠(明池) 연못이 있는 둥위엔(东园)과 수이츠(水池) 연못이 있는 난위엔(南园)이 있는데 후대에 계속 확장한 것이라 한다. 계속 비가 내려 연못은 진흙탕처럼 혼탁해 보이고 그 주위로 물푸레나무(桂花)가 생생하게 자리를 잡고 있다. 장서를 외부의 침입으로부터 지키고자 했던 고뇌가 녹아 있을 법하다.

▲닝보 텐이거의 정원에 비가 내리고 있다 ⓒ 최종명

텐이거의 ‘천일(天一)’은 <역경(易经)>에 나오는 말로 “天一生水”에서 따왔다고 한다. ‘우주는 물로부터 생겨났다’는 의미를 담고 있는데 명나라 당시 장서 보관을 염려한 범흠의 생각은 아마도 가장 중요한 것이 화재로부터의 보호이었다 한다. 책이야말로 불에 타는 것만 아니라면 어떤 형태로든, 누가 소유하든 남아 있게 마련이 아닐까. 그래서 붙여진 이름 텐이거는 이후 건륭제의 인정을 받는 명예를 얻게 됐지만 청나라가 망한 후 신해혁명 이후 상인과 결탁한 도둑에 의해 불명예를 안게 된다. 상하이의 책방 주인은 대도(大盗) 쉬에지웨이(薛继渭)에게 훔칠 도서목록을 적어준다. 쉬에지웨이는 누각으로 몰래 잠입해(偷偷潜入), 낮에는 죽은 듯 잠을 자고(昼则蜇睡), 밤이 되면 촛불을 켜고(夜则秉烛), 목록을 참고해 책을 수색했으며(按目索书), 배가 고프면 대추로 허기를 채우며(饥时以枣充饥),그렇게 거의 반달이나 시간을 보냈다(历时达半月之久) 한다. 그 이후에도 여러 차례에 걸쳐 대추를 씹으며 훔친 책이 무려 6만권이라니 놀랍다. 그는 결국 잡혀 9년 형을 선고 받고 옥사한다. 돈에 광분하는 몰염치 상인과 단순 무식한 도둑이 연상되는 것은 왜일까. 다시 거액을 들여 회수해 상하이의 동방도서관(东方图书馆)에 보관했으나 일본군에 의해 잿더미로 변했다고 한다. 다시 침략에 혈안이 된 제국주의자들의 만행이 연상된다. 도서관 옆에 살던 금융 거부의 사당 둥위엔의 인공산을 지나가면 진씨(秦氏) 집안의 사당(祠堂)이 한 채 나타난다. 1925년에 닝보의 금융거부(钱业巨子)이던 친지한(秦际瀚)이 세운 것이라 한다. 전형적인 거부의 집에 걸맞게 방어벽(照壁), 앞대청(前厅), 무대(戏台), 가운데대청(中厅), 뒷누각(后楼), 좌우곁채(厢房)로 구성된 우아한 목조건물이다. 장서루와 등을 대고 있으니 돈을 가진 자의 하소연일까.

▲닝보 텐이거 안에 있는 진씨 사당의 무대인 시타이 ⓒ 최종명

문화적 소양의 상징인 장서와 맞댄 재벌의 안식처는 빗속에서도 은은한 자태를 뽐내고 있다. 무대 난간과 처마마다 금빛으로 물든 조각과 그림이 아로새겨져 있으니 이곳에서 무대극을 보면서 여유를 부렸을 법하다. 바로 뒤에 돈으로도 살 수 없는 ‘역사와 문화의 상징’이 자리잡고 있으니 흥조차도 고급스럽다 느꼈으리라. 재벌들이 문화재단과 미술관을 만드는 일과도 상통하지 않을까. 지금은 장서 진열관으로 변한 집 내부는 문턱을 넘을 때마다 둥근 원형의 칸막이가 동선을 열어주고 있으며 화분과 책장이 가지런하게 품격을 유지하고 있으며 기하학적인 무늬의 창살이 햇살을 나누고 있기도 하는 아름다운 집이다. 도서관 옆에 도박까지? 책과 돈의 연결이 낯설었다. 그런데, 더욱 재미난 곳이 나타났으니 바로 마작(麻将)이다. 이번에는 ‘도박까지?’라 의아해서 살펴봤더니 마작을 체계화하고 보급한 진정약(陈政钥)을 모시는 사당(宗祠)이다. 이곳 기록에 그가 마작을 ‘발명’했다고 하지만 이미 수 천년 전부터 있어왔고 사마천(司马迁)의 <사기(史记)>에도 나오니 과장일 것이다. 다만, 이전의 것들을 연구해 새롭게 체계를 만들고 전국으로 보급한 사람으로 평가되고 있다.

▲닝보 텐이거 안에 있는 마작 기념관 핑허탕 앞에 중국,미국,일본 사람이 함께 마작을 즐기고 있는 조각상 ⓒ 최종명

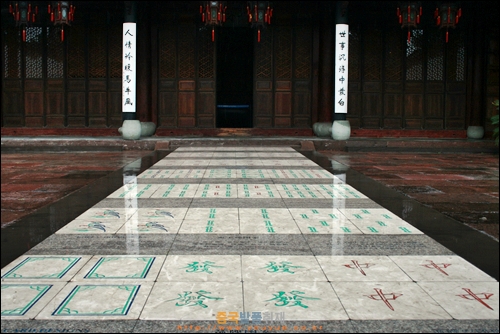

닝보 사람인 그는 청나라 함풍제(咸丰帝) 시대 영국 외교관들에게 마작을 알려주고 함께 즐기기도 했다고 한다. 마작은 그 놀이할 때 쓰는 말이나 방법이 새를 잡는(捕雀) 것과 관련이 있다고 한다. 성패(成牌)가 되는 상태를 ‘후(糊)’라고 하는데 이것은 새를 잡아 기른 매를 이르는 ‘후(鹘)’와 발음이 같은 씨에인(谐音)이다. 부딪친다는 ‘펑(碰)’, 먹는다는 ‘츠(吃)’도 다 그렇다는 것이다. 이런 방법을 정립한 사람이 바로 진정약이다. 그가 어느 날 골패로 놀이를 하고 하던 중 생겨난 패의 모습을 마작(麻雀)이라 썼는데 이 글자의 닝보 방언으로 ‘마장(麻将)’이라 한 데서 중국에서는 지금도 굳어진 것이라 한다. 일본에서는 건너간 ‘마작(麻雀)’은 다시 우리나라로 옮겨오면서 이 발음을 유지하는 것이 아닐까 싶다. 그는 동서남북의 풍패(风牌)와 춘하추동 및 매난국죽의 화패(花牌)를 정리해 현대 마작의 136개의 패로 정착시킨 것이다. 꽃 무늬 패가 걸려 있는 핑허탕(平和堂) 앞 처마 밑에서 중국, 미국, 일본 세 나라 사람들이 마작을 즐기는 모습이 조각돼 있고 앞마당에는 대리석으로 마작 패가 일렬로 새겨져 있다.

▲닝보 텐이거 안에 있는 마작 기념관 핑허탕 앞 마당에 대리석으로 만든 마작패들 ⓒ 최종명

더허탕(德和堂) 편액이 걸려 있는 건물에 들어가면 세계 각국의 마작 패가 종류별로 전시돼 있다. 대나무, 뼈, 돌, 흙으로 만든 다양한 모양의 마작 패들이 잔뜩 진열돼 있다. 옛날 마작의 모습도 볼 수 있기도 하다. 시간이 많으면 마작을 완벽히 배워보고 싶은 생각이 들었다. 길거리마다 사람들이 마작을 하고 있을 때면 다가가서 몇 번 봤으니 아직 초보 수준이고 볼수록 어렵다. 꼭 배워서 중국사람들이랑 한번 대결을 해보고 싶다는 생각이 들었다. 시간이 한참 흘렀다. 여전히 비가 내리고 있다. 텐이거 정원을 바라보며 처마 밑으로 떨어지는 빗물을 따라 다시 출구를 찾아 나왔다. 나오는 길에 베이린(碑林) 벽면에 있는 황종희를 비롯한 텐이거를 거쳐간 학자들의 초상화가 양각돼 있다. 발품취재의 장점이 현장에서 역사와 문화를 배우는 것인데 버스 시간이 자꾸 다가온다. 이렇게 여행이 야속하긴 처음이다.

▲닝보 텐이거 입구, '남국서청'이란 현판 ⓒ 최종명

선각자 범흠이 쌓은 책의 문제 제기는 정말 대단하다. 천 만부 이상 팔린 베스트셀러 <중국문화답사기(文化苦旅)> ‘비바람 속의 텐이거(风雨天一阁)’ 편을 읽어보면 작가 위쳐우위(余秋雨) 역시 폭우가 내린 날 이곳에 온다. 그는 위대한 중국문명을 자랑하면서 ‘가련하고 불쌍한 중국과 중국문화를 위해 하늘이시여! 오로지 단 한 곳이라도 좋다는 심정으로 빌었으니 드디어 장서루가 생겼다(让偌大的中国留下一座藏书楼, 一座, 只是一座! 上天, 可怜可怜中国和中国文化吧)’며 찬양했다. 그리고 수 차례에 걸쳐 ‘중국 민족을 위해(为这个民族)’ 대단한 업적이며 ‘오로지 책이 있어야 비로소 유구한 역사를 굳건하게 이어갈 수 있으며(只有书籍,才能让这么悠远的历史连成缆索)’ ‘방대한 사람들은 응집할 수 있으며(才能让这么庞大的人种产生凝聚), ‘광활한 대륙에 문명의 불씨를 영원히 보존할 수 있다(才能让这么广阔的土地长存文明的火种)’고 한다. 그야말로 ‘중화민족’의 위대함을 토로한 것이다. 과연 범흠이 장서를 유지한 것이 ‘민족’의 미래를 위해서일까. 책이란 ‘세계’를 이해하는 사람을 위해 만들어진 것이 아닌가. 역사와 문화를 통해 세계관을 갖는 것이 목적이 아닌가. ‘민족의식’으로 세계관을 ‘영원히’ 가두려는 것이라면 과연 범흠의 30만권의 책은 무슨 소용이란 말인가. 똑같이 비를 맞으며 왔건만 그의 ‘민족’은 나로서는 재미없는 화두였다. 더불어 닝보 시 당서기가 텐이거의 관장을 겸임하는 것도 유쾌하지 않은 일이다. 위쳐우위와 나는 이렇게 다른가 보다. 위쳐우위에게 ‘민족’이 있을 터이지만 외국인 여행객에게는 책의 선물인 ‘세계관’을 생각해 볼 기회가 된다. 이 즐거운 선물을 받으러 닝보에 가면 꼭 들러 볼만 하지 않은가.

|