큰사진보기

|

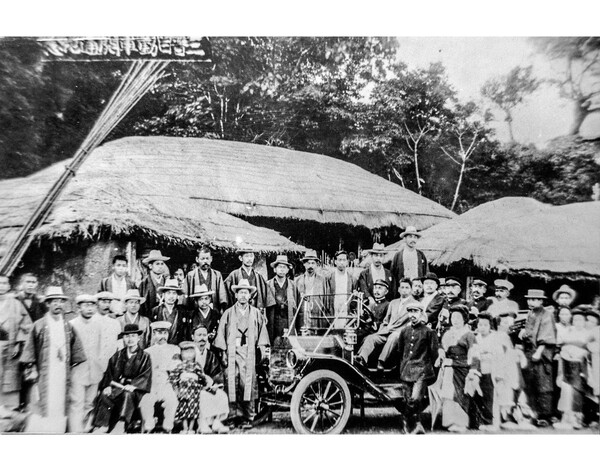

| ▲ 삼천포와 진주 사이에 자동차를 운행했던 삼진자동차가 개통에 즈음해 기념 촬영한 사진. 1910년대 중반쯤으로 추정된다. 사진=사천시청 제공 |

| ⓒ 뉴스사천 | 관련사진보기 |

삼천포에 기선이 처음 운항하기는 1905년의 일이다. 일본인이 삼천포 출입 본격화한 것도 이 무렵일 것으로 짐작한다. 다만 <사천시사> 등에서 삼천포의 개항 시점을 1906년으로 보는 데는 일본인 사업가 오노 이쿠지(대야육이·大野育二)의 영향이 큰 듯하다. '경남의 자동차왕'이라는 별명을 지닌 오노 이쿠지는 그해 10월에 선박 운송 업체인 '오노(대야)회조부'를 삼천포에 설립했고, 이때부터 일본인이 삼천포에 눌러앉기 시작했다.

1907년에 68명이던 삼천포(옛 수남면·문선면으로 제한)의 일본인 거주 인구는 이듬해인 1908년에는 100명을 넘어섰다. 일부 일본 어민들이 정부나 지자체의 도움 없이 임의로 이주해 오면서다. 이해 5월에 일본인회가 조직된 데 이어 11월에는 일본인 소학교가 들어섰다. 1910년과 1911년에 일본 오이타(大分)현과 에히메(愛媛)현 어민들이 신수도와 팔포에 각각 이주해 오면서 1911년의 삼천포 거주 일본인은 109호에 444명으로 늘었다.

삼천포에서 일본인 증가는 전체 인구 증가로 이어졌다. 1907년에 5730명이던 삼천포 인구는 1910년에 7532명에 이르렀다. 이를 두고 <사천시사>에서는 '개항 초기와 비교해 두 배 가까이 늘었으며, 사천군 전체 인구의 약 30%를 차지한다'는 식으로 해설을 달고 있다.

이때의 사천군 전체 인구는 2만6837명이었다. 삼천포의 인구는 다시 1918년에 8249명, 1930년에 1만3898명으로 증가했다. 1930년의 삼천포 거주 일본인은 553명이었다. 이 시기에 사천군 전체 인구는 6만9101명이며, 이 가운데 한국인은 6만7579명, 일본인은 1467명, 그 외 56명이다. 1914년에 옛 곤양군이 사천군과 통합하면서 삼천포 인구가 차지하는 비율이 낮아졌음을 알 수 있다.

큰사진보기

|

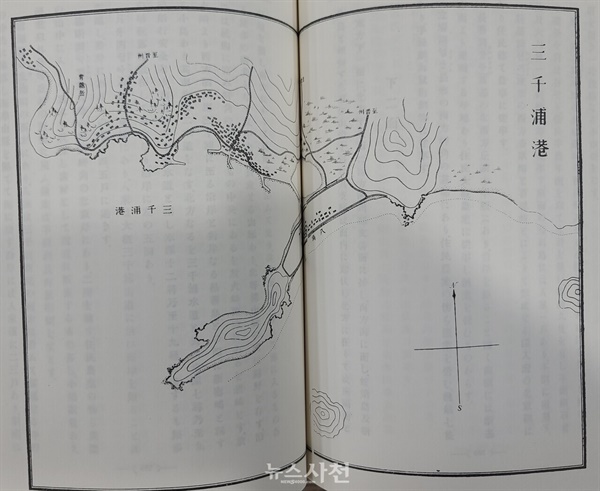

| ▲ 한국수산지 제2집(1910년)에 실린 삼천포항의 지도. 삼천포가 개발되기 전의 모습으로 해안선이 자연 그대로 살아 있다. |

| ⓒ 뉴스사천 | 관련사진보기 |

예나 지금이나 인구 증가는 교통의 발달과 불가분이다. 1905년 기선 운항을 시작으로 부산, 마산, 통영, 여수, 목포 등지를 잇는 뱃길이 열렸다. 뱃길로 삼천포에 닿은 사람들, 그들 중 상당수의 최종 목적지는 진주였다. 이런 까닭에 삼천포와 진주를 잇는 도로, 이른바 삼진가도(三晉街道)라 불리는 신작로가 일찍이 놓였다. 1909년 12월의 일이다. 이듬해부터 객마차 6대, 소달구지 13대, 인력거 3대 등이 이 길을 오갔다.

1914년 6월에는 경성직거자동차부가 처음으로 자동차를 운행하기 시작했다. 1916년에는 오노회조부가 자동차부를 개설해 진주-삼천포 사이의 노선 경영권을 이어받았으며, 점차 노선을 넓혀 나갔다. 진주까지 운임은 1원 65전으로 꽤 비쌌다. 같은 시기, 부산까지의 선박 운임은 1원 80전이었다.

삼진가도를 시작으로 도로망이 구축되기 시작할 무렵, 철길의 필요성도 함께 떠올랐다. 그러나 지역민의 기대는 좀처럼 이뤄지지 않았다. 될 듯 말 듯 한 분위기는 일제 강점기가 끝날 때까지 이어지다 일본의 패망으로 공사 도중 멈추고 말았다. 삼천포의 철도 부설의 역사는 다음과 같다.

큰사진보기

|

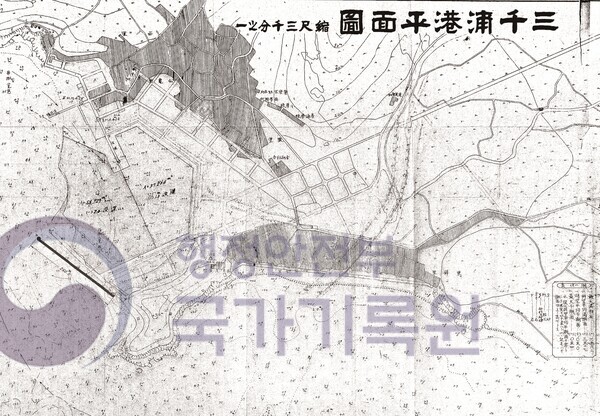

| ▲ 1928년에 제작된 삼천포항 잔교 건설 도면. 삼천포항의 일부 매립 계획이 드러나 있다. 지금의 삼천포중앙시장 쪽은 여전히 바다다. |

| ⓒ 뉴스사천 | 관련사진보기 |

먼저 1910년에 삼천포에서, 1916년에 선진항에서 진주를 잇는 경편철도 설립이 허가됐다가 취소된다. 이후 1917년에 경북 김천에서 삼천포를 잇는 김삼선 부설 계획이 처음 등장한다. 1920년에는 조선산업철도에서 진주-삼천포 간 철도 부설 계획을 내놓기도 한다. 이 진삼선은 김삼선의 한 부분인 셈이다.

지역민들의 오랜 청원 끝에 조선총독부는 1927년에 김삼선 부설을 결정한다. 삼천포-진주-산청-안의-거창-지례-김천을 잇는 노선이다. 그러나 이 계획은 실행되지 않는다. 1931년에 일본이 만주와 전쟁을 일으키면서다. 전쟁에서 이긴 일본이 만주를 중심으로 대륙 철도 건설에 열을 올리면서 김삼선은 늘 뒤로 밀렸다.

그러다 1940년에 이르러 새로운 상황을 맞는다. 일본은 부산항과 시모노세키항을 잇는 바닷길이 거의 포화상태에 이르자 대안 항로를 만들려 했다. 대안으로 떠오른 신설 노선 중 하나가 삼천포항-하카타항. 이 무렵 조선총독부에서는 김삼선 대신 대전에서 삼천포를 잇는 대삼선(삼천포-진주-산청-함양-장수-무주-금산-대전)으로 노선 계획을 검토한다.

1941년, 하카타항이 모지항으로 바뀌어 삼천포항-모지항 항로의 신설이 결정되자 대삼선의 필요성도 커졌다. 곧 대삼선 철도 공사에 들어갔으나 1942년 12월에 태평양전쟁이 터지면서 다시 위기를 맞았다. 결국 공정률 10% 즈음에서 대삼선은 멈췄고 일본은 한반도에서 물러났다. 해방 이후 우리 정부는 1953년에 사천역까지, 1965년에 삼천포역까지 철길을 놓아 개통했다.

큰사진보기

|

| ▲ 1937년에 제작된 삼천포항 수축 설계 도면. 삼천포항 주변으로 매립 계획이 넓게 반영돼 있다. 바다 매립에 따라 한내천을 직강화해 팔포를 가로지르도록 설계했다. |

| ⓒ 뉴스사천 | 관련사진보기 |

개항에 이은 교통의 발달, 여기에 수산업까지 성장하면서 인구는 가파르게 늘었다. 인구 증가는 계획에 따른 도시 정비의 필요성을 불렀다. 먼저 부족한 주거지와 생활 공간은 바다를 메워 확보했다. 1차 매립지는 삼천포항 주변으로, 선박 접안시설을 근대화하는 작업과 매립 공사를 병행했다. 1926년 7월에 '삼천포 매립 기공식을 했다'(부산일보)는 보도가 있다. 이때 매립한 곳은 현재 시내버스가 다니는 도로인 '서부시장길'의 북쪽까지다. 매립 준공 시점은 1930년 10월이다. 매립지는 시장으로 쓴듯하다.

2차 매립지는 삼천포중앙시장 주변이다. 대략 77번 국도의 동쪽, 나무전길의 북쪽, 건어시장길과 중앙시장1길의 서쪽, 중앙로와 갈대샘길의 남쪽이다. 이곳은 당시 갯벌과 갈대숲이었다. 매립지의 북동쪽 끝자락에 있는 갈대샘이 그 흔적이다. 이곳을 메우기 전까지는 한내천의 끝은 여기에 닿았다. 그러나 바다를 메우면서 새로운 물길이 필요했고, 조선총독부는 팔포지구를 잘라내어 오늘날과 같은 새 물길을 만들었다.

삼천포에 일본인이 정착하면서 생활 문화도 변화를 맞았다. 먼저 1907년 11월에 우편소(서동 303번지)가 문을 연다. 이 우편소에선 1909년 8월부터 전신 업무를 시작했고, 1910년 8월부터는 전화 서비스도 시작했다. 이후 우편국으로 이름을 바꿨다. 1906년에 설치된 경무분파소는 1910년에 조직을 제대로 갖춰 사천경찰서로 거듭났다. 직제 개편에 따라 다시 삼천포주재소가 되기도 했다.

큰사진보기

|

| ▲ 삼천포 상수도 공사 준공식 소식을 보도한 1933년 11월 8일자 부산일보. |

| ⓒ 뉴스사천 | 관련사진보기 |

1908년 5월에 일본회가 만들어진 뒤 11월에는 일본인 소학교가 문을 연다. 한국인 학교는 2년 뒤인 1910년 6월에 사립보통학교로 설립된다. 이 학교는 1905년에 세워진 사립 광명의숙에서 비롯됐으며, 1917년에 삼천포공립보통학교로 거듭난다.

삼천포에선 전기와 수돗물 공급도 빨랐다. 삼천포 지역에 전기가 공급되기 시작한 시기는 1923년쯤일 것으로 추정된다. 그러나 이때는 일부 관공서 등에 제한되었을 가능성이 크다. 전기가 조금 더 널리 보급된 시기는 1926년부터로 짐작된다. 이때 삼천포전기㈜가 설립됐으며, 옛 삼천포문화원 자리에 발전소를 세워 전기를 생산했다. 삼천포전기㈜는 1928년에 진주전기㈜와 합병했다. 1930년에는 조선와사전기㈜로 이름을 바꾸고, 2년 뒤 지금의 만구수산 옆 해안에 700kW 발전소를 준공해 전기를 공급했다.

큰사진보기

|

| ▲ 오늘날의 삼천포 구항 주변 모습. 사각으로 반듯하게 구획된 곳은 바다를 메워 새롭게 만들어진 땅이다. |

| ⓒ 뉴스사천 | 관련사진보기 |

수돗물 공급은 1917년에 수원지 확장 공사를 했다는 언론 보도가 있는 것으로 보아 그 이전부터 했던 것으로 보인다. 그러나 공급 대상이 대폭 늘어나기는 1933년 11월 이후의 일이다. 국고 보조 사업으로 진행된 삼천포 수도 공사가 이 무렵 끝났다. 1930년에 작성된 계획서에 따르면 수돗물 1일 공급량은 1100㎥이며, 계획 급수 인구는 1만3000명이다.

이렇듯 삼천포는 일제 강점이라는 불운한 시기에 성장했다. 수탈에서 나아가, 한반도를 오롯이 그들의 땅으로 삼고자 한 야욕에서 비롯된 일이다. 그러나 그 성장의 흔적 곳곳에 삼천포 사람들의 피와 땀이 녹아 있음은 변하지 않을 사실이다. 취재 과정에 안타까웠던 건 일제의 기록 외에 우리의 기록이 턱없이 부족하다는 점이다. 승자와 지배자가 아닌 평범한 삼천포 사람들의 기억을 되살리는 일이 어려운 과제로 남는다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.