조선소년운동의 암초는 조선소년운동협회와 오월회의 대립이었다. 오월회는 1926년 8월 10여 개의 하부연맹단체와 그 산하의 세포단체를 가진 막강한 세력이 되었다. 소년운동이 생성된 지 겨우 5년 만이고 전국 어린이날 행사가 있은 지 3년 만에 소년운동은 방정환의 조선소년운동협회와 정홍교의 오월회로 분열되었다. 분열의 최고 표현은 1927년 어린이날 행사를 따로 한 것이다.

이 문제를 해결하기 위해 최규서, 고장환 등 10여 명이 발기하여 발기대회 4개 연맹과 68개 단체, 60여 명의 대의원이 참가하여 1927년 10월 '조선소년연합회(朝鮮少年聯合會)'가 창립되었다. 조선소년연합회는 소년운동단체의 파벌 타파를 하기 위한 연합회였다. 감상적인 경향을 배제하고 과학적인 소년운동으로 방향을 전환하였다. 언양소년소녀회가 참여하였다.

큰사진보기

|

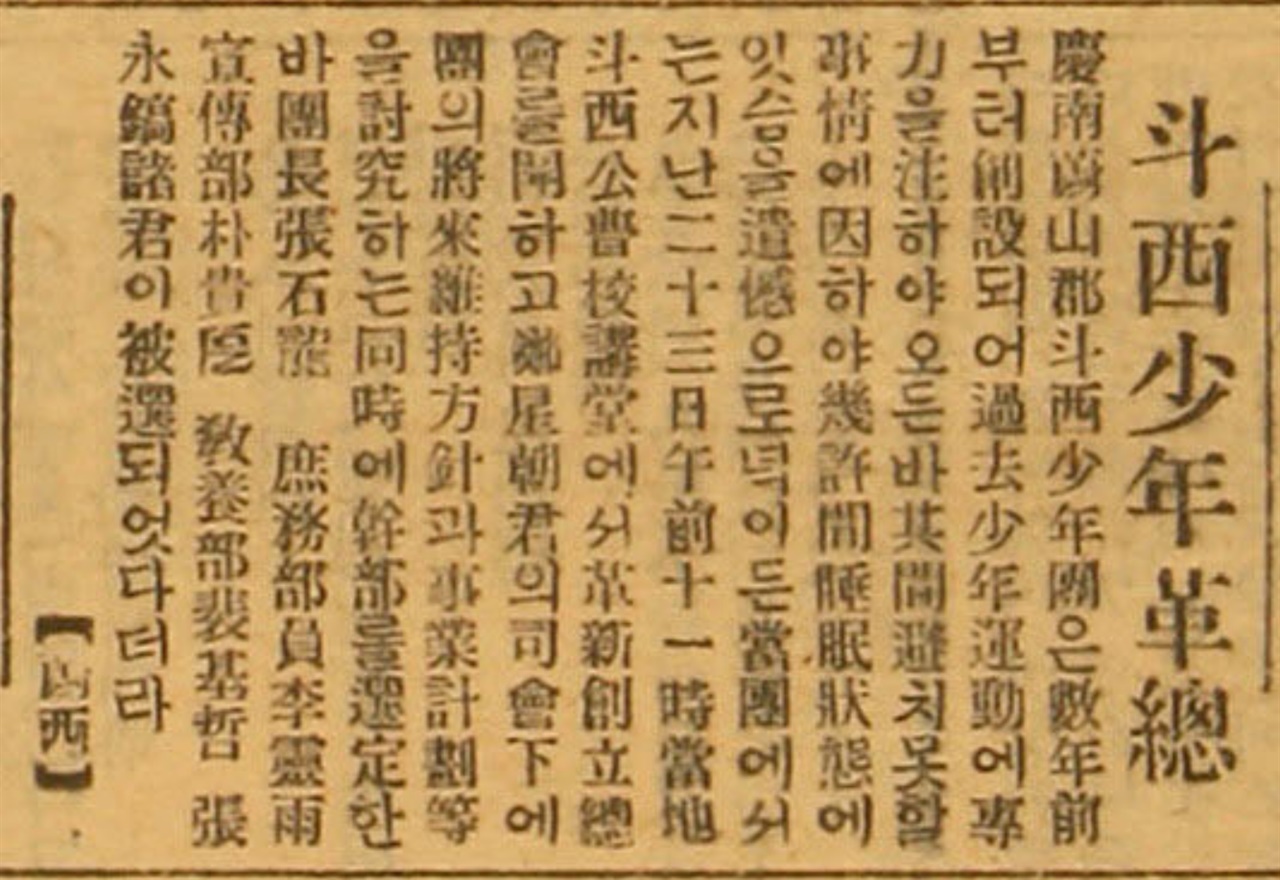

| ▲ 두서소년단 혁신총회 - 두서소년단원 배기철은 해방후 이승만 정부에서 울산의 강정택과 함께 토지개혁을 주도하였다. (출처 : 중외일보, 1928.08.28.) |

| ⓒ 중외일보 | 관련사진보기 |

김태오는 소년운동의 민중화를 주장하며, 전조선해방운동이 사회주의 대 민족주의의 양립으로 필요를 느끼지 않고 단일적 운동으로 사회적 진출을 요구하게 되었다. 소년운동이 '자연성장기'로부터 '최고 파벌운동'의 총결산으로 의미있는 '조직적 운동기'에 들어섰다. '기분운동에서 조직운동으로', '분열에서 통일로' 1927년은 소년운동의 분열을 극복하여 소년운동 자체의 내적 발전으로 '조선소년운동연합회'를 조직하였다고 평가하였다.

당시 소년운동가 이론가들 역시 분열을 극복을 해야 한다고 주장하였다. 정홍교는 "5월 1일 어린이날을 기하여 방향전환하자. 기분운동(氣分運動)에서 조직운동(組織運動)으로 방향을 전환하는 동시에 파벌주의를 제거하여 통일적 방향으로 전재하여 나가자!"고 하였다.

김태오는 "조선소년운동은 지금 일대전환의 필요에 다다랐다. 분립으로부터 통일로의 획기적 비약이다. … 조선의 소년운동은 '분열에서 통일로' 전환되어야 한다. … 조선의 소년운동은 통일적으로 … 조직적으로 … 계획적으로 하자."고 하였다. 또 최청곡은 "조선소년대중이 무산자인만큼 소자본주의 운동으로부터 환언하면 몰락과정에 있는 소년운동의 모토을 전환하여 무산문학을 소년에게 제공하자."고 하였다. 이 길에 신고송도 동참하였다. 분열에서 통일로의 길이었지만, 시대적 사조는 현실주의 계급주의적 경향이 강했다.

민족주의와 계급주의 노선의 대립이 진행된 1926년과 1927년 사이에 언양지역 일대의 소년운동단체들도 자기 혁신의 총회가 진행되고 경성에서 진행되는 소년운동의 방향전환을 수용하며 '조선소년운동연합회' 가입을 도모하였다.

두서, 중남 소년단 혁신 총회

두서지역은 구량리 보신강습소(1920), 서하리 노동야학회(1923), 인보리 두북강습소(1923)가 있어 인보소년단과 구량소년단은 활발히 활동하였으나, 두서소년단은 창설된지 수년이 되었지만 소년운동에 전력을 다하지 못했다. 몇 년 동안 수면상태였기에 두서공보에서 1928년 두서소년단(斗西少年團) 혁신창립총회가 열렸다. 문제를 타개하고자 1928년 8월 23일 오전 11시 두서공보교 강당에서 혁신창립총회를 열었다. 정성조(鄭星朝)의 사회로 소년단의 장래 유지방침과 사업계획 등을 토의한 후, 간부를 선정하였다. 단장 장석렬(張石烈), 서무부원 이상우(李霜雨), 선전부 박귀돌(朴貴乭), 교양부 배기철(裵基哲) 장영호(張永鎬)가 피선되었다.

큰사진보기

|

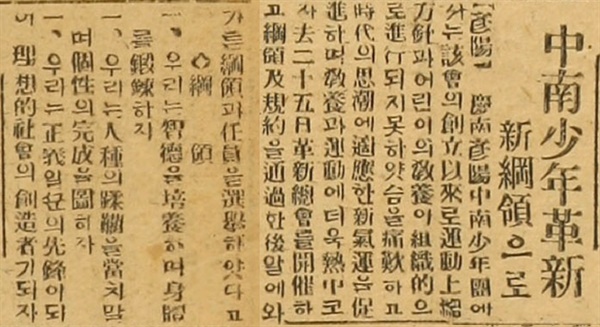

| ▲ 중남소년단 혁신 총회 - 언양지역에서 가장 먼저 설립되었지만 활동이 저조하여 혁신총회를 열고 “우리는 정의(正義) 일꾼의 선봉이 되어 이상적 사회의 창조자가 되자.”고 하였다. (출처 : 시대일보, 1926.07.30.) |

| ⓒ 시대일보 | 관련사진보기 |

사회자 정성조(1908년생, 鄭命朝)는 언양공보 9회(1923년 3월)이며, 선전부 박귀돌(1913년생)과 교양부 배기철(1913년생), 장영호(1915년생)는 모두 서하리 출신으로 언양공보 13회(1928년 3월) 졸업생들이었다. 박귀돌은 두서강습소 출신이었다. 배기철은 언양공보 학적부에 배영조(裵永祚)에서 개명한 흔적이 있다.

1937년 동아일보 보도에 따르면, 부친 배인찬은 "두서면 원로로써 타고난 성질이 인후(仁厚)하고 지덕(智德)이 겸전(兼全)한 인물로써 일찍부터 가사(家事)융성(隆盛)에 지방발전에 고심초려(苦心焦慮) 백절불굴(百折不屈)로 금일의 지반을 축성하였으며 명예(名譽)와 허식(虛式)의 세상에서 비운에 직면한 농촌사업에 지방발전에 많은 활약을 하고 있는 두서면 유력자이다."

배인찬은 경주 최 부자 다음으로 잘 살았던 경주 부자였다. 두서로 올 때 선친으로부터 받은 재산을 늘려 언양에서 경주까지가 그의 땅이라는 천석꾼이었다. 그는 인색하기보다는 농촌과 지방발전에 기여하고 기부를 하는 등 사회봉사에 적극적이었다.

배기철은 입학 전 서당 3년 학습자로 1928년 3월 언양공보를 졸업하고 일본 중앙대학 법학부 영법과(英法科)를 1939년 졸업한 후 1940년 4월부터 1942년 3월까지 2년 동안 양산 통도중학교 교사로 근무했다.

배기철은 "일본 역사시간에 일본 상고사는 소위 구전에 의한 역사로 확인할 수 없는 의문의 역사이고, 조선은 상고에 단군.기자 등의 자손으로 위대한 왕이 있었다. 임란왜란 당시 조선해군 이순신 장군은 일본군에 대승하여 일본 육군의 진출을 크게 좌절시켰다. 조선이 전쟁에서 졌다고 하여도 외교에서 승리하였을 것이라고 하였다. 순진한 아동에게 일본 조국의 역사를 불식하고, 불응이념을 유포하였으며, 조선 역사를 교수하여 민족의식을 날극앙양(剌戟?揚)시켰다."고 하였다. 그는 일본의 역사보다 조선 역사를 더 강조하는 민족적 교육을 하였다. 이 일로김말복, 조병구(성원효) 등 동료교사들과 함께 1941년 '사설통도사불교강습회사건'으로 고초를 겪었다. 해방 후 울산출신 강정택과 함께 농지개혁을 주도한 후에 월북하였다.

1926년 7월 중남소년단 역시 혁신을 도모하였다. 중남소년단은 창립 이래로 운동상 방침과 어린이의 교양이 조직적으로 진행되지 못하였음을 통탄(痛歎)하고 시대의 사조에 적응한 신기운을 촉진하며 교양과 운동에 더욱 열중하고자 1926년 7월 25일 혁신 총회를 개최하였다. 강령과 규약을 통과시키고 강령과 임원을 선거하였다. 강령은 "1. 우리는 지덕을 배양하며 신체를 단련하자. 1. 우리는 인종(人種)의 도약(跳躍)을 당(當)치 말며 개성의 완성을 도(圖, 꾀)하자. 1. 우리는 정의(正義) 일꾼의 선봉이 되어 이상적 사회의 창조자가 되자"고 하였다. 이는 시대의 사조에 적응한 신기운의 현실주의, 계급주의적 사조에 발맞추기 위한 소년운동으로 거듭나기 위한 혁신 회의였다.

중남소년단에 가장 적극적인 활동가는 윤수암(윤동명, 1906~1995)였다. 그는 중남면 교동 출신으로 훗날 일본 오사카에서 활동한 노동운동가이다. 언양공보 6회 출신인 그는 1924년 8월 언양체육구락부를 조직하고 기부하였다. 1925년 중남소년단 회관을 건립할 집행위원으로 김원룡, 곽해진 등과 같이 활동하였으며, 1926년 6월 언양소년소녀동맹을 창립할 때, 중남소년단 대표로 상무집행위원으로 활동하였다.

또 울산기자단 집행위원으로 조형진, 이종찬이 퇴진하고 김기평, 박준화, 허준해, 유창식, 임창선, 강철, 김문성 등과 같이 윤수임은 활동했다. 그는 당시 조선일보 기자였다. 1926년 4월부터 중남청년회를 대표하여 울산군청년동맹원으로 활동하다가 8월 중남청년회가 청년동맹을 탈퇴하자, 1927년 일본으로 건너갔다. 중남소년단이 혁신총회를 할 때, 윤수암은 소년에서 청년으로 성장하여, 그의 뒤를 이어 중남소년단은 신근수가 중심인물이 되었다.

신근수(1907~1974)는 중남면 평리 출생으로 언양공보 10회(1925,3) 졸업생이다. 1924년 8월 언양소년단 주최의 소년소녀현상웅변대회에서 2등을 했을 당시 중남소년단원이었을 것이다. 1926년 2월 중남면 평리노동야학을 운영했고 중남소년단 혁신총회 이후인 8월에 언양소년소년연맹의 집행위원으로 증선되었다. 1929년 1월 조선일보 언냥지국 기자로 활동하였고, 1930년 4월에는 신간회울산지회 언양분회 집행위원이 되었다. 나중에 언양청년회 해산의 마지막 회장이었다고 한다.

그의 집을 수색하려 한 왜경이 신발을 신고 마루에 오르자, 왜경에게 "우리 집을 수색하려면 정식으로 나에게 허락을 받고 수색할 일이지 어디 무엄하게 멋대로 신발을 신고 마루에 올라오느냐"면서 크게 나무랐다는 일화가 있다. 그는 작천정에 맞은 편 작은 공터와 바위에'민족 자주정신 청사에 남으리라'는 '靑史臺(청사대)'를 남겼다. 작천정은 언양의 항일운동가들의 비밀모임 장소였다.

중남면은 천도교인 곽해진, 유철순이 1세대 운동가로 출발하고 자역 유지 면장인 김효동의 아들 김원룡이 그 뒤를 받치면서, 소년운동 1세대인 윤수암과 신근수가 성장할 수 있는 길을 열어주었다.

상북면 소년단 혁신 총회

당시 상북면 지역은 상남면과 하북면이 언양남천(태화강)을 경계로 나누어져 있었다. 상남면 지역의 부자는 등억리의 김찬희, 양등리의 김석한, 하북면의 부자는 지내리 성충갑이다. 그들은 천도교인이 세운 양정학원에 기부를 하였다. 상남면은 천도교의 영향을 받았다면, 하북면은 석남사와 언양의 영향을 많이 받았다.

상남면에는 상남소년단이 있었지만, 창립연대는 알 수 없다. 1926년 5월 언양소년소녀연맹 창립대회에 이종인(李鍾寅)이 참석하여 집행위원이 되었다. 이종인은 1922년부터 상남면 거리 노동야학회 강사로 무료봉사했으며, 1929년 2월 3일 언양노동야학연합회 제1회 간사회에서 문예부 간사로 선임되었고 2월 4일에는 두북노동야학연합회 창립식과 2월 24일 길천야학 10주년 행사에 참석하여 축사를 하였다. 이종인이 삼남면 거리의 야학교사였음을 볼 때 그가 천도교인일 가능성이 높고, 상남소년단 역시 천도교인 소년들의 단체일 가능성도 높다. 하지만 그의 이름은 샹북면 천도교인 명단에는 없다.

하북면 궁근정리는 60여 호(戶) 되는 농촌으로 무산아동을 위한 교육기관이 없음을 동민 일동이 큰 유감으로 생각하였다. 그곳에 있는 소년단체인 강산소년회(江山少年會)에서 지방농촌의 문맹타파를 각오하고 1926년 10월 27일부터 노동야학회 창립을 결의하고 강사로 정병택(鄭炳澤), 강해근(姜海根)을 정하고 입학아동을 모집하였다. 학생은 30여 명에 달하였다.

강산소년회는 1926년 12월 21일 정기 총회를 열고 조직 명칭을 '욱선(旭鮮)소년회'로 바꾸고 문서 장부 정리 건과 '언양소년소녀총동맹' 참가 건에 대해 결의하였다. 임원은 회장 이종욱, 서무 강해근, 교양부 정병택, 선전부 최현국, 채육부 정가수, 회계부 강해근, 서기 정학조, 조사부 박달원 외 평의원 약간을 정하였다.

강산소년회(욱선소년회)는 언양지역 소년운동단체 중에서 가장 조직적인 활동 부서로 모습을 바꾸었지만, 그 이후의 활동상이 알려진 것이 없어 아쉽다. 임원중에 강해근(1911년생, 12회)과 정기수(1910년생, 11회)는 사립강습소를 졸업하고 언양공보 6학년에 편입하여 졸업하였다. 소년회 명칭인 '욱선(旭鮮)'은 바로 마을 남쪽의 밝얼산에서 온 표현으로 보인다. 해가 돋는 아침 같은 소년으로 거듭나자는 의미를 담고 있다. 1926년 5월 언양소년소년연맹 창립 당시에는 하북지역의 참여 소년단체는 없었다. 아마 강산소년회(욱선소년회)는 연맹 결성 소식을 나중에 알았거나 연맹의 성격을 탐색한 후에 참가 결정을 내린 것 같다. 1926년 말경에 언양소년소녀동맹의 참가단체는 11개에서 12개로 확대되었다고 할 수 있다.

상북면(상남, 하북) 지역에서 활동하였던 상남소년단 이외에 헌남소년단(巘南少年團)이 1925년부터 있었다. 헌남(巘南)은 고헌산의 남쪽에서 유래하고, 언양의 옛 이름 헌양(巘陽, 고헌산 아래 양달 마을)의 한자어이다. 1927년 12월 13일 상오 9시부터 헌남소년단은 임시회관인 지내강습회(池內講習會) 내에서 제3회 정기총회를 박채영(朴彩永)의 사회로 개최하였다. 각부 사업 경과보고와 의안 진술, 임원 개선 등이 있었다. 선출된 집행위원은 최무상(崔戊相), 박채영, 정정상(鄭丁祥), 오억수(吳億守), 박달원(朴達元), 김정홍(金正洪), 최위상(崔渭相)이었다. 각 부서와 담당은 교양부 박채영, 서무부 최무상, 선전부 정정상이었다.

큰사진보기

|

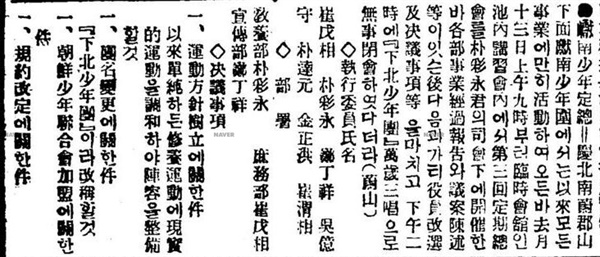

| ▲ 헌남소년단 총회 - 헌남소년단은 하북소년단으로 명칭을 바꾸면서 수양운동에서 현실적 운동을 조화시키는 방향으로 바꾸었다. (출처 : 조선일보, 1927.12.06.) |

| ⓒ 조선일보 | 관련사진보기 |

결의사항은 운동방침 수립에 관한 건은 단순하던 수양운동에서 현실적 운동을 조화하여 진용을 정비할 것을, 단체 명칭 변경은 '하북소년단(下北少年團)'으로 개칭할 것, 그리고 무산아동 계몽을 위한 야학 설치의 건, 소년문고 설치 건, 잡지 지사 설치 건, 군 동맹(同盟)조직 촉성 건 등등을 결의하고, 조선소년연합회 가맹에 관한 것을 결의하고 규약 개정의 기초위원으로 박채영을 정하였다. 회의는 오후 2시에 "하북소년단" 만세삼창으로 폐회하였다.

지내리는 언양 화장산 북쪽에 있는 마을이다. 지리적으로 언양에 가깝다. 지내리 강습소는 1923년 12월 주학과 야학 두 가지 형태로 운영되었는데, 설립자이자 교사였던 정태균은 1926년 북남농민조합 집행위원이었다. 1927년 11월 7일 시대청년회와 북남농민조합은 연합으로 러시아 혁명(露革)기념식을 거행했다. 시대청년회와 북남농민조합이 연합으로 기념식을 거행한 것은 이 두 단체가 서로 관련을 맺고 있다는 것과 그 지향점이 사회주의와 계급해방에 있음을 잘 보여준다.

헌남소년단원들은 지내리 강습소 출신과 언양공보 출신으로 조직되었다. 언양공보는 11회 정정상(1908년생)과 12회 최위상(1909년생)이 있었다. 지내리 노동야학에서 강사로 활동한 오석근(吳奭根, 1898년생, 1회)은 언양청년회원이자 언양노동야학 강사였다. 당시 하북소년단이 단순한 수양운동에서 현실적 운동으로 노선을 변경하고, 소년동맹과 조선소년연합회 가입 건을 논의한 것은 이 조직이 언양청년회와 경성 오월회의 영향에 있었음을 알 수 있다.

무산아동의 계급적 운동과 달리 아동의 교양교육과 체육활동에 힘쓴 민족주의 경향의 소년운동도 지속되었다. 1926년 울산 범서면 범학소년단(範學少年團) 주최, 범서청년회와 동아일보울산지국 후원의 제1회 영미(嶺美)축구대회가 8월 14일 오전 11시 범서 낙안평(落雁坪) 운동장에서 개최하였다. 참가비는 팀당 2원이었으며, 다수 관중의 성황리에서 각 참가단체는 성염(盛炎, 무더위)임을 불구하고 최선의 기술을 다하고 오후 6시에 무사 폐회하였다. 최후의 우승은 울산농교(蔚山農校)팀이었다.

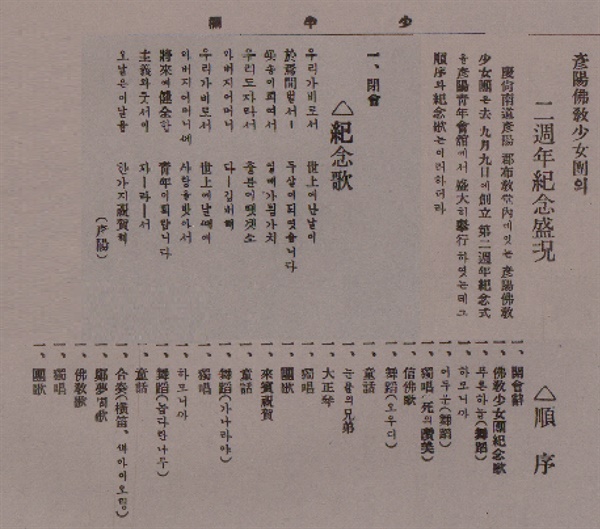

언양소녀회가 1926년 8월 22일 창립 1주년 기념식을 하고 여흥으로 동화 무도회를 열었다. 언양불교소녀단 창립 2주년 행사가 1926년 9월 9일 있었다. 언양포교당(현 화장사)에 있는 언양불교소녀단은 언양청년회관에서 기념식을 하였다. 개회사에 이어 언양불교소녀단 기념가를 불렀다. 기념가를 만들어 불렀다는 것은 언양지역 소년운동의 활성화 정도를 알 수 있는 증거이다.

우리가 비로서/ 세상(世上)에 난날이// 어언간(於焉間) 벌서-/ 두살이 되엿슴니다// 송이 피여서/ 열매가 됨가치// 우리도 자라서/ 충분이 맷겟소// 아버지 어머니/ 다-깁버해// 우리가 비로서/ 세상(世上)에 날에// 아버지 어머니/ 사랑을 밧아서// 장래(將來)에 건전(健全)한/ 청년(靑年)이 되럄니다// 주의(主義)와 굿서이 / 자-라-서// 오날은 이날을/ 한가지 축하(祝賀)해

큰사진보기

|

| ▲ 언양불교소녀단 2주년 기념 - 언양지역은 통도사 포교당이 있어 불교소년운동이 활성화되어 조기회를 비롯한 다양한 활동을 하였다. (출처 : 『불교(佛敎)』, 제30호, 1926년 12월호 편집.) |

| ⓒ 불교 | 관련사진보기 |

식순에 따라 무도(舞蹈) '푸른 하늘', '어두운', '오우디', '가나라야', '놉다란 나무' 등 5개를 하였고, 노래는 독창 '사의 찬미', 정몽주 가(歌) 등 5곡을 불렀고, 악기는 하모니카, 대정금(大正琴) 연주가 있었다. 합주는 횡적(橫笛) 뿌아이오링이 있었고, 불교 노래는 신불가(信佛歌)와 불교가(佛敎歌)를 부르고, 동화 구연이 3번, 단가(團歌)를 2회 불렀다. '눈물의 형제'는 동극(童劇)인 듯하다. 총 25가지 행사를 하였다.

언양지역의 소년소녀운동단체가 연합회에서 연맹으로 그 명칭을 바꾼 것에서 보듯이 경성 오월회의 영향을 받았고 무산자 소년을 위한 조직으로 거듭났음을 의미한다. 이는 단순한 어린이, 소년의 계몽운동에서 현실적 계급적 문제를 타파함과 아울러 민족해방운동을 하겠다는 것이다. 즉 어린이 운동과 소년운동으로 구별되고 점점 소년운동 1세대들이 청년운동 2세대로 옮아가는 것을 보여준다.

* 이병길 : 경남 안의 출생으로, 부산・울산・양산 삼산지역의 역사 문화 연구를 하고 있다. 저서 <영남알프스, 역사 문화의 길을 걷다>, <통도사, 무풍한송 길을 걷다>. 오마이뉴스에 <의열단원 박재혁과 그의 친구들>을 연재하였다.