큰사진보기

|

| ▲ 금관가야 왕궁지로 추정되는 경남 김해 봉황동 유적에서 나온 집모양토기. |

| ⓒ 문화재청 | 관련사진보기 |

금관가야 왕궁지로 추정되는 경남 김해 봉황동 유적(사적 제2호)에서 새로운 형태의 집모양토기(家形土器)와 말발걸이(鐙子)가 출토됐다.

1월 9일, 문화재청 국립가야문화재연구소는 2015년부터 발굴조사 중인 봉황동 유적에서 지금까지 발견되지 않았던 새로운 형태의 집모양토기와 말발걸이가 나왔다고 밝혔다.

집모양토기는 4세기 말에서 5세기 초의 건물지 주변에서 발견되었다. 이 토기는 평면 반원형의 벽체를 가진 구조를 이루고 있으며 정면에는 네모꼴의 출입구가 설치되어 있다.

출입구는 여닫이문이 열려 있는 형태로, 출입구 아래에는 받침대가 놓여 있으며, 벽체의 한쪽 면에는 원형의 봉창(환기창)을 설치하였다. 지붕 모양은 앞부분과 뒷부분이 다른데, 앞은 박공(牔栱)을 가진 맞배지붕이고 뒤로 갈수록 경사져 내려가며 둥근 형태를 이룬다.

박공은 맞배지붕의 측면에 삿갓형으로 붙인 건축, 맞배지붕은 건물 앞뒤에서만 지붕면이 보이고 추녀가 없으며 용마루와 내림마루만으로 구성된 지붕을 말한다.

지금까지 국내에 알려진 삼국 시대 집모양토기 대부분은 기둥 위에 집을 만드는 '고상식(高床式)'의 맞배지붕 구조이다.

그런데 이번에 김해 봉황동 유적에서 출토된 집모양토기는 벽체를 가진 지면식(地面式) 구조이고, 지붕모양도 앞부분은 삿갓(∧)형, 뒷부분은 원형인 특이한 형태를 이루고 있다. 연구소는 "이러한 구조는 처음 확인된 사례로 가야의 생활사와 건축사 연구에 큰 도움이 될 것으로 기대된다"고 했다.

김해 봉황동 유적에서 불을 사용한 흔적이 남아 있는 시설인 '소성(燒成) 유구' 주변에서 철로 만든 말발걸이가 출토되었다.

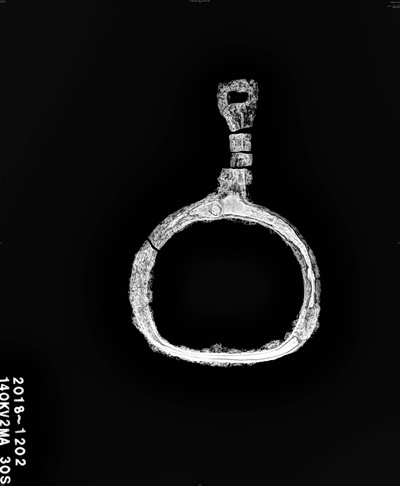

이 유물은 지금까지 발견된 적 없는 새로운 방식으로 제작된 것으로 국립문화재연구소 문화재보존과학센터의 디지털 장비(CR, Computed Radiography)로 촬영한 결과, 말발걸이 고리부분(輪部)에서 접합부가 발견되었다.

연구소는 "일반적으로 삼국 시대 말발걸이는 발을 거는 고리부분에 접합부가 없는 것으로 알려져 있다"며 "그러나 출토된 말발걸이는 고리를 둥근 형태로 연결하고, 연결부분에 각각 구멍을 뚫어 철심을 박는 '리벳(rivet)접합' 방식을 사용한 것으로 확인되었다"고 했다.

이는 국내에서 처음 확인된 말발걸이 제작방식으로, 마구 제작기술과 제작방식 변천 과정을 연구할 수 있는 중요한 자료로 평가 받고 있다.

큰사진보기

|

| ▲ 금관가야 왕궁지로 추정되는 경남 김해 봉황동 유적에서 나온 말발걸이. |

| ⓒ 문화재청 | 관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 금관가야 왕궁지로 추정되는 경남 김해 봉황동 유적에서 나온 집모양토기(CR 촬영). |

| ⓒ 문화재청 | 관련사진보기 |