우리 말, '찍다'처럼 다양한 뜻의 낱말도 그리 흔하지 않을 터다. 무언가를 '짚어주다', 벽돌(영화, 도장)을 '찍다', 무엇인가를 '묻히다', 어딘가를 '가리키다', 문장 부호 마침표를 '쓰다', 답을 대충 무작위로 '답하다', 신랑을 '정해 주다', 범인이라고 '지목하다', '선거하다' 등 참 다양하다.

사진가가 이 말을 사용했다면 당연히 '사진으로 담다'일 것이다. 그런데 사진작가 김혜식은 '찍다'라는 단어를 그렇게만 사용하지 않는다. 김혜식의 책 <골목의 기억>을 펴들었을 때는 골목 사진을 찍고 거기 무언가 작가의 작품 설명이 들어있는 책이겠지 생각했다.

내 생각은 여지없이 빗나갔다. 빗나가서 기분 좋았다. 그래서 책을 단숨에 읽었다. 왜 그렇지 않은가. 요만큼 기대했는데 저만큼이나 나아가면 흥미롭지 않은가. 그랬다. <골목의 기억>은 그런 책이다. 시진작가이니 사진에 대한 오롯한 사랑이 읽혀야 한다. 그런데 그게 아니다.

사진으로 담기 전, 그 골목이 무슨 골목인지, 골목이 가진 기억을 추스르려 애쓰는 모습이다. 골목과 역사, 골목과 사람 그리고 골목이 지금 작가와 동시대를 사는 독자에게 무슨 의미가 있는지, 이게 더 궁금한 작가가 바로 김혜식이다.

사진보다 골목의 추억을 '찍다'

큰사진보기

|

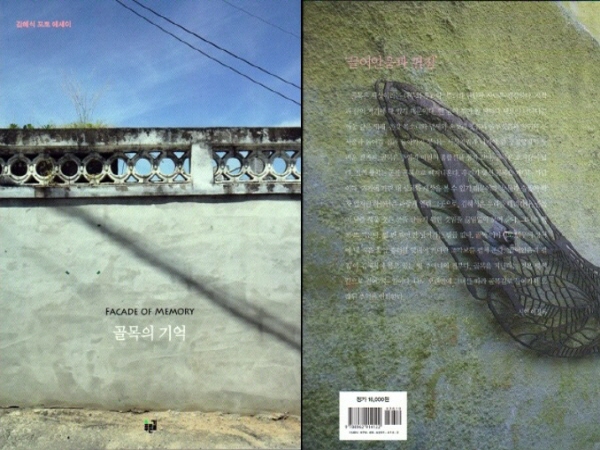

| ▲ <골목의 기억> (김혜식 지음 / 푸른길 펴냄 / 2017. 6 / 255쪽 / 1만6000 원) '앞뒤 표지' |

| ⓒ 푸른길 |

관련사진보기 |

이 사람 사진작가 맞아? 몇 번을 물으며 그의 글을 읽었다. 그의 '사진을 감상했다'가 아니고 '글을 읽었다'이다. '김혜식 포토 에세이'니 사진과 글이 모두 든 책이라는 데는 이견이 없다. 그런데 사진보다는 글이 읽힌다. 왜? 글이 너무 아름답기 때문이다. 그렇다고 사진은 별로라는 뜻이 아니다.

"한때 나를 지나 너에게 가기도 하면서 '우리'를 만들기도 했던, 이 세상의 복잡하고도 아름다운 의미를 가졌던 골목들, 그 단어조차 재생되고 나면 얼마 후에 골목이란 단어는 사전에서 사라지거나 아예 타 버린 밥처럼 똥수깐으로 던져버려야 할지도 모르겠다."(34쪽)10년간 골목을 누비며 사진으로 담았던 정릉의 골목이 아스라이 사라진 것에 대한 저자의 아쉬움이다. 그의 글들에 녹아 있는 골목들은 지금도 살아있다. 하지만 사라진 골목들이 사진으로만 남아야 하는 비애가 저자는 도저히 용납하기 힘든가 보다.

풍경을 기억하기에 딱 좋은 공주 봉황동의 해지개 마을에 서서는 '잘 있는가 내 청춘'이라며 자신의 청춘에게 안부를 묻는다. '해지개'라는 마을의 이름은 산에 가려 일찍 해가 지기 때문이란다. 지형의 특성까지 알아 낸 작가는 이름 자체에서 어린 시절 그리던 왕자를 만날 것 같다고 말한다.

윤동주 시인이 별을 헤며 별 하나에 추억과 사랑을 노래한다. 마치 김혜식에게는 골목 하나, 마을 하나에 추억과 사랑이 맺혀있나 보다. 사진 몇 장이지만 그 속에 마을의 낭만과 사랑의 추억이 고스란히 배이는 걸 보면 사진작가가 아니라 시인이라고 해야 할 것 같다. 그래서 그런지 공주의 시인 나태주와는 여러 차례 책을 같이 내기도 했다.

저자는 공주에서 나태주 시인과 함께 산다는 건 공주 사람에겐 복이라고 말하는 이유가 여기 있다. 나태주만 시인인 게 아니고 김혜식도 시인이다. 금강대교 옆에 있는 작은 섬, 새들목을 지명사전에까지 등록되도록 하는 열성파 공주 사람이 바로 저자인데, 그는 새들목을 이렇게 노래한다.

"사는 날까지아주 깔끔하고 담백한 정신과명쾌하고 정확한 리듬을 갖는 심장과아주 조금만 더 맑은 피와촉촉한 아침 안개로 단풍 들기를초록들은 그렇게무리하지 않으면서천천히 천천히숨 쉬다가 사라지기를"- <새들목> 전문 (102쪽)금방 사라지는 것은 '찍어 놓아' 머물게 할 수 있다. 그러니 천천히 없어지기를 바란다는 뜻일 것. 그렇게 김혜식은 사진을 '찍고', 한 곳(마을)을 온 맘으로 '찍는다(가리킨다)'. 끝내 그 마을이나 골목, 지명은 독자들에게도 '인식되는(도장 찍히는)' 지명으로 현재화된다.

작가와 독자가 골목에서 만나다

세계문화유산이 된 공주 공산성 주변에는 산성동이 있다. 세종시에 살 때 몇 번 올라 본 경험을 가지고 있다. 하지만 저자는 산성동을 굳이 갈마기라고 소개한다. '갈마기'라는 말은 야트막한 언덕길을 이르는 공주 말이라고 한다. 산성을 입장료 없이 오를 수 있는, 공주 사람은 다 아는 비밀 통로가 있는데 바로 이 비밀 통로로 통하는 데가 갈마기 길이란다.

언덕배기를 오르는 이 길은 원래 공주사대 교수들이 모여 살던 동내여서 '교수촌'으로도 통한다고 한다. 이 길은 다시 시내 쪽으로 쭉 가다 보면, 작가의 표현처럼 '공주다운 길'이 나오는데 그 끝에 박찬호 선수의 집이 있다 하여 '박찬호길'이라고 한다고 한다. 박찬호 선수는 이 길을 뛰어 오르내렸다고 한다.

이쯤 되면 공주의 골목은 세계적인 선수를 낸 골목이고, 세계문화유산을 낸 골목이다. 이렇게 독자는 공주의 골목에서 사람을 만나고 문화를 만난다. 이는 저자 김혜식이 있기에 가능한 일이 아닐까. 그는 내친김에 "입장료도 공짜, 남의 추억도 공짜, 공주 골목의 길은 모두 공짜다"라며 "그러나 당신의 추억은 비싸질 걸?"이라며 공주의 '비싼' 면을 강조하며 '자랑질'을 한다. 허나 그리 기분 나쁘지 않다.

가보지 못한 공주의 골목에서 작가를 만나 추억을 벗 삼아 한껏 들뜬 마음으로 너스레를 떨 수 있기 때문이다. 남의 대문 앞에 덩그러니 놓인 자전거 한 대를 보고도 저자는 '그 집 아버지가 들어와 단란한 한때를 보내고 있다'고 상상한다. 그의 사진 앵글에 들어 온 자전거 한 대는 어느 새 가족의 단란함의 상징이 된다. 이 얼마나 아름다운 추억이냐.

골목의 기억이 이리 아름다울 수만은 없는 법. 저자가 '공주에는 꽁꽁 숨겨진 비밀의 장소가 하나 있다'며 공주대 인근의 '살구쟁이'란 마을의 충격적인 이야기를 들려준다.

"살구쟁이 학살 사건은 6.25전쟁 개전 초기 군인과 경찰에 의해 600여명에 달하는 보도연맹원과 좌익수들이 집단 학살된 사건으로, 60년이 지난 지금에 와서야 진실화해위원회를 조직하고 2007년 조사 결과를 기초로 충북대 발굴 조사단이 유골을 발굴했다. (중략) 살구꽃 피던 마을 살구쟁이는 살구꽃 베이고 결국 살구(殺仇, 죽일 살, 원수 구)쟁이가 되어 있었다. 이름이 살구라서 이름 따라 갔을까?"(95쪽)골목이 품은 으스스함이 그대로 독자에게 전달된다. 뿐만 아니다. 그의 동생과 겪었던 후미진 골목의 추억은 망측하기도 하다. 바바리맨의 출현을 관측한 곳이니까. 그런데 그 표현만큼은 망측하기보다 유머러스하다. 그 일이 '기막힌 일'이라면서도, 뒤도 안 돌아보고 도망 간 충격적 사건이었으면서도, 동생이 충격을 먹지나 않았나 해서 이후 함묵했었다면서도, 후에 동생의 대답은 이렇다.

"언니두 그때 봤었니? 달랑무?"(39쪽)이렇게 골목은 흉악한 경험마저도 달달하게 녹여내는 추억의 장소다. 그에게는. 책에서는 사진보다 글이 더 맛깔나지만, 그가 사진작가라는 걸 에둘러 말해주는 그의 표현으로 골목에서 '찍는' 그의 추억을 접을까 한다.

"골목이 그리운 건 단지 '그때'를 간직하고 있어서일 뿐, 지금에 와서 '그때'를 남기려고 하는 건 어리석은 짓일지도 모른다. 그럴 때 사진은 그때를 오롯이 간직해 준다."(42쪽) 덧붙이는 글 | <골목의 기억> (김혜식 지음 / 푸른길 펴냄 / 2017. 6 / 255쪽 / 1만6000 원)

※뒤안길은 뒤쪽으로 나 있는 오롯한 오솔길입니다. 책을 읽으며 떠오르는 생각의 오솔길을 걷고 싶습니다. 함께 걸어 보지 않으시겠어요.