큰사진보기

|

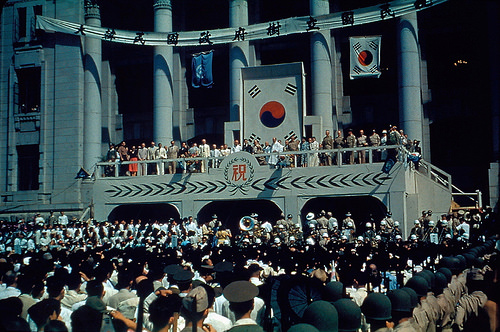

| ▲ 1948년 8월 15일 조선총독부 앞에서 열린 '대한민국 정부수립 국민 축하식' |

대한민국 건국 30년의 의미1948년 8월 15일 옛 조선총독부 앞에서 '대한민국 정부수립 국민 축하식'이 거행되었다. 이승만 대통령은 식사를 통해 "동양에 한 고대국가인 대한민국정부가 회복되어서 40여 년을 두고 바라며 꿈꾸며 투쟁하여온 결실"임을 천명했다.

7월 17일부로 이미 시행되고 있던 헌법에는 "기미 삼일운동으로 대한민국을 건립하여 세계에 선포한 위대한 독립정신을 계승하여 이제 민주독립국가를 재건"했다고 명시했다. 그리고 정부수립 보름 후인 9월 1일 발행한 대한민국 관보 1호에는 발행일이 '대한민국 30년 9월 1일'로 기록되었다. 이렇듯 대한민국 정부는 수립과 동시에 대한민국이 1919년에 건국되었다는 사실을 법과 행정 절차를 통해 확인하고 확정했다.

이 같은 사실을 잘 아는 보수 정치세력은 왜 8월 15일을 건국절로 고치자고 하는 것일까? 그들이 2008년 제출한 '국경일에 관한 법률 일부개정법률안'에 따르면 "'대한민국 건국'의 의미는 축소되어 건국이념과 정신이 등한시 되고" 있다는 것과 "5대 국경일 가운데 광복절과 3·1절 등 두 개가 일본과 관련이 있는 날"이라는 점을 이유로 내세우고 있다.

그리고 20대 국회 들어 그들은 국가란 모름지기 영토, 주권, 국민의 3요건을 갖추어야 한다며 국제법적 인식을 주장하고 있다. 과연 이들의 주장은 얼마나 타당한 것인가?

대한민국의 건국이념은 무엇인가? 건국절을 주장하는 자들은 반공을 핵심으로 하는 '자유민주주의'라고 이야기하고 싶겠지만, 제헌헌법은 그것을 '민주주의'로 표현했다. 이승만 정권에서 자본주의와 반공이 국가운영의 중요한 두 축이었지만, 건국의 이념은 사회주의와 독재체제를 뛰어넘는 민주주의였다. 그런데 그 민주주의는 독립정신에 기반한 것이다.

다시 말해 대한민국은 고대로부터 한반도에 존재했던 국가들을 정통성의 근간으로 삼고, 그것을 빼앗아 말살하려했던 일본의 지배에 대한 저항을 또 하나의 정통성으로 하고 있다. 공화정을 채택해 봉건왕조와의 단절을 선택했던 임시정부가 대한제국의 국호를 그대로 계승한 것과 같은 이치이다.

8·15를 광복절로 하고 건국절로 이름붙이지 않은 이유가 거기에 있다. 정부를 다시 세운 것도 중요하지만, 독립의 가치가 우선되었던 것이다. 그래서 개천절과 3·1절이 국경일이 되었다. 대한민국의 '건국'은 고려나 조선과 같은 또 다른 국호를 가졌던 한반도 국가들의 '건국'과 다를 것이 없다. 바로 그 같은 이유 때문에 헌법에 '한반도와 그 부속도서'라는 영토조항을 넣어 통일국가를 강조했다.

또 대통령은 취임선서에서 평화통일을 위해 노력할 것을 다짐한다. 결국 대한민국 건국의 의미는 민족국가의 재건이며, 건국이념은 정통성과 정당성을 가진 민주주의 국가 실현이다. 대통령의 주요 과제 중 하나는 통일국가를 완성하는 것이다. 장래의 어느 해 8월 15일 통일 정부가 수립된다면 그날 역시 건국일이 아니라 통일정부 수립일이 되어 마땅하다. 광복과 관련된 국경일이 두 개인 것은 바로 이러한 연유이다. 건국과 관련된 국경일을 두 개로 만드는 일은 역설적으로 대한민국 건국의 의미를 등한시 하는 일이 되고 만다.

국경일은 국제법이 아닌 역사인식의 반영사회과학이나 국제법적 인식을 가지고 보면 대한민국 임시정부를 국가로 인정할 수 없다는 말이 설득력이 있다. 그런데 대한민국 임시정부는 일본의 주권을 인정하지 않았고, 1941년 일본이 전쟁을 일으키자 추축국들에게 선전포고를 하는 등 정부의 역할을 수행했다. 국내외의 한인들 대부분은 임시정부의 존재를 알고 있었고, 임시정부를 위한 자금을 제공하기도 했다. 물론 이 같은 행위 자체만으로 국가가 성립되었다고 보기는 어렵다. 다른 독립운동단체와의 관계도 문제가 된다. 또 당시에 국제사회는 임시정부를 인정하지도 않았다.

그렇지만 대부분의 망명정부에 대한 국제사회의 인정이 그렇듯 그것은 정치적으로 결정된다. 강대국 스스로 제국주의 국가로서 식민지를 지배하고 있던 시기에 대한민국 임시정부가 그들로부터 인정받는 것은 훨씬 힘든 일이었다. 해방 후 미국과 소련이 임시정부를 인정하지 않은 것도 양국의 정치적 판단이었다. 그런데 해방 이후 대한민국 정부는 스스로 그러한 상태의 임시정부를 국가로 인정했다. 제국주의 국가들의 현실인식과 국제법을 거부하고, 역사와 독립정신에 기반 한 역사인식을 선포한 것이다.

현재도 우리는 식민지라는 용어 대신 일제 강점기, 대일항쟁기라는 말을 사용한다. 일본의 식민지지배를 무력에 의한 것으로 인식하고 있는 것이다. 2012년 대법원도 "대한민국 헌법의 규정에 비추어 볼 때, 일제강점기 일본의 한반도 지배는 규범적인 관점에서 불법적인 강점(强占)에 지나지 않고, 일본의 불법적인 지배로 인한 법률관계 중 대한민국의 헌법정신과 양립할 수 없는 것은 그 효력이 배제된다고 보아야 한다"라고 판결한 바 있다.

건국절을 주장하는 측의 논리대로라면 주권도 국민도 영토도 없던 망명정부에 불과하지만, 대한민국 헌법과 대법원, 그리고 국민들은 임시정부가 국가의 역할을 하고 있었다는 역사인식을 자신의 정체성으로 선택하고 있는 것이다. 1948년 정부수립은 불법점거 당했던 영토와 인질로 잡혀있던 국민, 그리고 유보되었던 주권을 되찾아 국가를 재건한 날이었다.

8월 15일은 독립과 정부수립('건국')이라는 두 가지 가치 중에 좀 더 근본적인 성격의 독립을 기념하여 정한 국경일이다. 굳이 말하자면 영국의 식민지였던 미국이 건국이 아니라 독립기념일을 국경일로 정한 것과 같은 역사인식의 발로이다.

지금 이 시점에 스스로 세워온 반식민주의적 역사인식과 정체성을 무너뜨리고, 국제법적 논리 모순을 따지며, 시대착오적 냉전의식을 고취하는 '건국절'을 주장할 이유가 없다. 백번을 양보해 역사논쟁의 필요성을 인정하더라도 섣부른 법제화에 나설 일은 더더욱 아니다. 당리당략과 내년으로 다가온 대통령 선거 전략이 아니라면 말이다.

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 이신철님은 아시아평화와역사연구소 소장입니다. 성균관대 동아시아역사연구소 연구교수이며 남북관계사, 한중일 역사인식 문제 등을 매개로 역사적 관점에서 동아시아평화문제를 해명하고 전망하는데 관심이 많습니다. <북한 민족주의운동 연구 1948~1961>, <한일근현대 역사논쟁>등의 저서가 있습니다. 이 글은 월간 <참여사회>10월호에 실린 글입니다.