큰사진보기

|

| ▲ 마지막 기차가 들어온지 불과 몇시간 후 70여 년 애환 서린 남광주역은 허망하게 철거 당하고 말았다. 열차 두 량과 녹슨 철로가 그날의 아픔을 증언하는 듯 하다. |

| ⓒ 이주빈 |

관련사진보기 |

방림교를 출발해 광주천을 따라 약 1km를 걷다가 남광주시장 안쪽으로 200m 가다보면 옛 남광주역 터가 있다. 지금은 흔적 없이 사라져버린 남광주역에서 시인 곽재구의 <사평역에서>를 읊조린다.

"막차는 좀처럼 오지 않았다대합실 밖에는 밤새 송이눈이 쌓이고흰 보라 수수꽃 눈시린 유리창마다톱밥난로가 지펴지고 있었다그믐처럼 몇은 졸고몇은 감기에 쿨럭이고그리웠던 순간들을 생각하며 나는한줌의 톱밥을 불빛 속에 던져 주었다"- 곽재구 <사평역에서> 중

얼기설기 꾸린 광주리에 가득 담겼던 춥고 시린 시절은 연기처럼 사라졌다. 살다가 어쩌다 한번 숨이 콱 막히는 현실을 달래보려 그날의 따스했던 대합실을 찾아보지만 헛수고. 남광주역엔 역사(驛舍)의 기둥조차 남아있지 않고 모두 헐려버렸다.

지난 2000년 8월 10일 자정 갓 넘은 시각. 무궁화호 열차가 남광주역 플랫폼에 들어선다. 이 무궁화호가 남광주역 플랫폼을 달린 마지막 기차가 되었다. 그리고 마지막 기차가 들어온 지 불과 몇 시간 후 남광주역사(南光州驛舍)는 광주광역시에 의해 흔적 없이 철거되고 만다.

철거 이유는 "폐선 지역이 청소년의 우범지대로 전락할 우려가 있다"는 것이었다. 약 70여년 세월을 광주와 화순, 보성과 벌교, 여수 사람들과 함께 웃고 울며 부대껴온 남광주역은 그렇게 허망하게 사라지고 말았다. 한국 철도 역사에 유례 없는 일이었다.

광주에 철도가 처음으로 생긴 것은 1922년 7월이었다. 한국의 모든 철도가 그렇듯 광주에 놓인 철도 역시 일제의 식민지 수탈경로로 철저히 이용되었다. 일제는 호남 서부 수탈을 이롭게 만들었던 호남선에 송정리-광주 구간을 이어 붙였다.

그리고 8년이 지난 1930년 12월 광주와 여수를 잇는 철도를 개통해 학동에 남광주역을 만들어 이용했다. 남광주역은 1930년 12월 25일 '신광주역'으로 영업을 시작해 1938년 4월 1일 '남광주역'으로 이름을 변경했다.

광주광역시 동구 학동 55번지. 남광주역이 있던 주소다. 허망하게 흔적을 날려버린 공터에 새로운 휴게공간을 짓겠다며 공사가 한창이다. 기존 역사를 꼭 철거해야 했을까. 무엇이 급해 그렇게 후다닥 눈물과 웃음, 피와 땀이 서린 역사를 흔적 없이 지워버린 것일까.

시민사회의 노력으로 새롭게 태어나는 철도 폐선 부지

큰사진보기

|

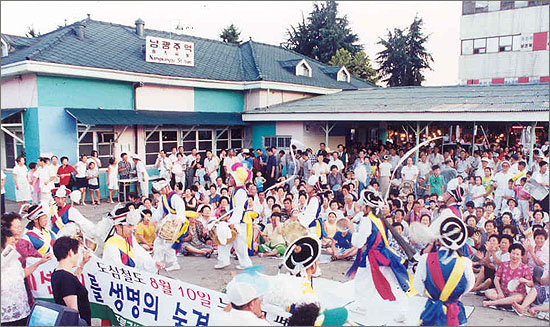

| ▲ 남광주역사가 없어지기 전 도심철도 폐선 부지를 녹지로 활용해야 한다며 주민들과 지역 시민단체들이 남광주역 앞에서 행사를 하고 있다. 이 행사가 남광주역사 앞에서 치른 마지막 행사가 되고 말았다. |

| ⓒ 사단법인 푸른길 제공 |

관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 남광주역은 사라졌지만 시민들은 도심철도 폐선 부지를 숲과 산책로 만들었다. 한국 최초 일이다. |

| ⓒ 이주빈 |

관련사진보기 |

그나마 다행인 것은 광주지역 시민사회의 끈질긴 노력으로 철도 폐선 부지가 '푸른 길'로 새롭게 태어나고 있다는 것이다. 도심 한가운데를 관통하던 10.8km의 폐선 공간에, 그 넓이만 4만8천평에 이르는 숲과 산책로가 조성되고 있다. 한국 최초의 일이다.

원래 철도 폐선 부지는 지하철과 연계하여 지상전철인 경전철 부지로 활용될 예정이었다. 이 소식을 접한 광주지역 시민사회와 주민들은 서명을 받아 도심철도 폐선부지를 녹지로 활용해달라고 광주시에 청원했다.

시민들은 광주시의 결정만을 기다리지 않았다. 98년부터는 아예 '도심철도 폐선부지 푸른길조성운동'을 시작했다. 특히 남광주역 폐역이 결정되던 2000년에는 푸른길시민회의와 광주환경운동연합이 정월 대보름을 맞아 철길 걷기와 위령제, 대보름맞이 달집태우기 행사를 진행하며 분위기를 북돋웠다.

시민들에 의해 다양한 행사가 꾸준히 이어졌고, 시민단체들은 실현가능한 정책대안을 제시하며 시를 압박했다. 마침내 2000년 12월 11일, 광주시장은 기자회견을 통해 "지난 8월 10일 도심철도 운행선 변경에 따라 폐선된 연장 10.8km, 4만9000평에 달하는 철도 부지를 보행자 녹도 및 자전거전용도로가 병행된 녹지공간으로 조성한다"고 발표했다.

인구 150만 명이 사는 광역도시 한복판을 관통하는 철도 폐선 부지. 이를 개발공간이 아닌 숲과 산책길로 만드는 전례 없는 역사를 만든 광주의 힘. 그 힘은 바로 참여하는 시민의 힘이었다. 그런 시민들이기에 1980년 5월의 학살 현장을 외면하지 못했던 것이다.

남광주역사가 그대로 보조됐다면 푸른길과 남광주시장과 어울려 광주의 명소가 됐을 것이라고 주민들은 지금도 크게 안타까워하고 있다. 졸속과 급행으로 집행된 행정의 뒷면에 드리워진 그늘이 진하기만 하다.

그래도 주민들은 "남광주역사는 헐려버렸지만 그나마 남광주시장이 있어서 위안이 된다"고 입을 모은다. 남광주시장이 남광주역 바로 앞에 형성되기 시작한 것은 1960년대 초. 벌교와 보성 등지에서 올라온 아낙네들이 꼬막이며 낙지 등 해산물과 농산물을 팔면서부터다.

사람과 사람 사이에 조성된 사연의 숲을 걷다

지금도 남광주시장 새벽 해산물장이 유명하다. 이는 보성·벌교·여수 등지의 주민들이 새벽기차를 타고 와 자신들이 잡은 해산물로 좌판을 펼쳤던 데서 유래한 것이다. 기차 말고는 다른 대체 교통수단을 이용하기 어렵던 시절, 새벽기차는 어민들이 도시로 나가 해산물을 팔 수 있는 주요한 수단이었고, 남광주역 앞 공터는 매우 좋은 장터였다.

시장을 걷는다. 아니 사람과 사람 사이에 조성된 사연의 숲을 걷는다. 꼬막이며 낙지, 미역, 다시마 등 온갖 갯것들과 쌀이며 보리, 배추며 사과 등 육지것들이 어울려 아등바등 소리를 지어내고 모양을 차린다.

거기 벌교 꼬막이 게으르게 하품하는 그 자리, 노동의 세월로 주름잡혀가는 노모의 얼굴이 선연하다. 거기 화순 벼가 찰랑찰랑 육감을 자랑하는 그 자리, 벼 한 알 곧추 세우려 천 번 이상 허리를 굽힌 늙은 애비의 등이 빛난다. 여기는 남광주시장이다.

"산다는 것이 때론 술에 취한 듯한 두릅의 굴비 한 광주리의 사과를만지작거리며 귀향하는 기분으로침묵해야 한다는 것을모두들 알고 있었다오래 앓은 기침소리와쓴 약 같은 입술 담배 연기 속에서싸륵싸륵 눈꽃은 쌓이고그래 지금은 모두들눈꽃의 화음에 귀를 적신다자정 넘으면낯설음도 뼈 아픔도 다 설원인데단풍잎 같은 몇 잎의 차창을 달고밤열차는 또 어디로 흘러 가는지그리웠던 순간들을 호명하며 나는한줌의 눈물을 불빛 속에 던져 주었다."- 곽재구 <사평역에서> 중에서

덧붙이는 글 | 남광주시장-남광주역 옛터-푸른길은 광주천 따라걷기 3-1코스에 있습니다.