1392년, 뒷날 조선의 3대 임금이 되는 이방원이 정몽주를 찾아간다. 아버지 이성계의 왕권 찬탈에 걸림돌이 되는 정몽주를 회유하기 위해서다. 그는 정몽주 앞에서 노래 <하여가>를 부른다.

큰사진보기

|

| ▲ 문화재청 홈페이지에서 볼 수 있는 정몽주 초상. 1629년(인조 7) 김육이 비단 위에 그렸다. 보물 1110호로 경주박물관에 소장되어 있다. |

| ⓒ 김육 |

관련사진보기 |

이런들 어떠하리 저런들 어떠하리만수산 드렁칡이 얽혀진들 어떠하리우리도 이같이 얽혀서 백년같이 누리리라이방원의 노래는 '적당히 서로 도와가며 부귀영화를 누리고 살자'는 이야기다. 정몽주 역시 노래로 대답한다. 유명한 <단심가>다.

이 몸이 죽고 죽어 일백 번 고쳐 죽어백골이 진토 되어 넋이라도 있고 없고임 향한 일편단심이야 가실 줄이 있으랴이성계를 제거하기 위해 때를 노리고 있던 정몽주가 이방원의 회유에 그리 간단히 넘어갈 리는 없었다. 정몽주는 결코 이성계를 도울 수 없다는 뜻을 노래로 밝혔다.

'내가 죽고 또 죽어 백 번을 또 죽어서 흰 뼈가 흙이 되어 넋조차 없어질지언정 임금을 섬기는 마음이야 사라질 리가 있겠느냐.'마침내 정몽주는 이방원이 숨겨둔 자객의 공격을 받는다. 선지교(善地橋) 다리 아래에서 기다리고 있던 조영규 등이 휘두른 철퇴는 정몽주에게 처참한 죽음을 안겼다. 정몽주가 죽자 다리에는 갑자기 대나무가 솟아났다. 그 후 다리 이름이 선죽교(善竹橋)가 되었다.

선지교는 본래 고려 태조 왕건 때인 919년에 축조된 것으로 여겨진다. 화강암을 써서 만들어진 이 다리는 개성 남대문에서 1km쯤 동쪽의 자남산 남쪽 개울에 걸쳐져 있는데, 길이 8.35m, 너비 3.36m 정도의 전형적인 널다리라고 한다. 여기서 '라고 한다'고 표현한 것은 직접 눈에 담아보지 못했기 때문이다.

큰사진보기

|

| ▲ 임고서원 앞 작은 개울 위에 개성의 선죽교와 크기, 모양 등이 같은 '제2의 선죽교'가 놓여 있다. 글씨도 붉은 색이다. 선죽교 왼쪽에 보이는 커다란 은행나무가 수령 500년을 자랑하는 임고서원의 고목이다. |

| ⓒ 정만진 |

관련사진보기 |

하지만 '꿩 대신 닭'이라고 했다. 정몽주의 고향에 선죽교와 크기도 재질도 모양도 같은 '제2 선죽교'가 놓여 있다는 소문을 들었으니, 당장 달려가 볼 일이다. 위치는 물론 임고서원 바로 앞일 터.

1553년에 세워진 임고서원은 초기 서원 중 한 곳이다. 이황은 1565년 우리나라에서 오랜 역사를 자랑하는 서원들을 소재로 <書院十詠(서원십영)이란 시를 지었다. 이 시에는 임고서원 외에 1534년의 영주 소수서원부터 시작하여 해주 문헌서원, 함양 남계서원, 강릉 구악서원, 영주 이산서원, 성주 영봉서원, 경주 서악서원, 그리고 1565년의 대구 연경서원(1565)이 들었다. 아래는 그 중 임고서원을 읊은 시.

圃翁風烈振吾東作廟渠渠壯學宮寄語藏修諸士子淵源節義兩堪宗포은옹의 절개는 나라에 떨쳤으니크게 사당 짓고 강학장도 웅장하게.머물며 수양하는 선비들이여연원과 절의 둘 다 숭상해 주시게.

큰사진보기

|

| ▲ 임고서원 선죽교 오른쪽에 세워져 있는 '東方理學之祖' 비석. 크기가 어마어마하다. |

| ⓒ 정만진 |

관련사진보기 |

임고서원은 경북 영천시 임고면 양항리 462번지에 있다. 영천 시내에서 포항 방면으로 가는 호국로를 잠깐 달리면 영천소방서와 동부초등학교가 나오는데, 학교 담장 끝나는 지점의 조교삼거리에서 호국로를 버리고 좌회전하여 임고면 소재지로 들어가면 농협을 지나면서 왼쪽에 웅장한 면모를 드러낸다. 과연 이황의 <서원십영>에 묘파된 그대로 강당과 사당 등 건물들이 위풍당당[渠渠壯]하다. 특히 건물들이 평지에 위치하지 않고 산기슭을 올라가면서 차례차례 자리잡고 있어 쳐다보는 사람의 마음에 더욱 위압적 인상을 준다.

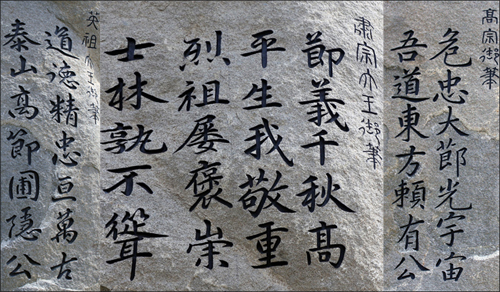

서원 경내로 들어서기 이전, 퇴계의 글씨를 집자한 '東方理學之祖' 여섯 글자가 어마어마한 돌비석에 새겨져 있는 광경부터 단연 눈길을 끈다. 뒷면에는 숙종, 영조, 고종이 정몽주를 칭송한 한시 세 편도 어필(御筆)로 새겨져 있다. 하지만 그 돌비석은 크기만 할 뿐, 내용이 한자인데다 뜻도 쉽지 않아 찾아온 이들의 마음까지 사로잡지는 못할 듯 여겨진다. 그래도 위치가 임고서원 전체를 한눈에 바라볼 수 있는 지점이니 그냥 지나칠 수는 없다.

큰사진보기

|

| ▲ 임고서원 입구 '東方理學之祖' 돌비석의 뒷면에는 영조, 숙종, 고종이 각각 친필로 정몽주를 상찬하여 쓴 시를 새겨두었다. |

| ⓒ 정만진 |

관련사진보기 |

돌비석 앞을 작은 개울이 흐른다. 개울은 서원 전면을 줄곧 감싸고 흘러내려 왼쪽으로 굽는다. 그 굽은 곳에 화강암 다리가 보이고, 이번에는 붉은 글자가 새겨진 작은 돌비석이 눈에 들어온다. 강렬한 붉은 빛이 자극적인데다, '저것이?' 하고 뇌리를 찔러오는 깨달음이 있어 갑자기 마음이 황급해진다.

아니나 다를까, 바로 '善竹橋'다. 다리 위를 걸어본다. 교각 아래에서 철퇴를 휘두르며 이방원의 졸개들이 뛰어오를 리도 없건만 왠지 머리끝이 송연해지면서 몸 둘레의 공기가 싸늘하게 느껴진다. 그래서 그런지, 1603년(선조 36)에 재건된 경상북도 기념물 62호 임고서원보다도 2012년 5월 24일에 놓인 이 다리가 더욱 마음을 뒤흔든다.

여기서도 이런데, 개성의 선죽교를 거닐어본다면 그 기분은 어떨까! 이성계 일파는 선죽교 타살 이후 9년만인 1401년(태종 1) 정몽주를 영의정에 추증하고 문충공이라는 시호를 바치는 등 생뚱맞은 '영웅화' 작업에 골몰했는데, 그는 그런 사실을 알고나 있을까? 고려를 무너뜨리고 새 왕조를 여는 데에 걸림돌이 된 정몽주를 철퇴로 쳐죽여놓고서 이제 와서는 모두를 향해 정몽주처럼 충성하라? 이씨 왕에게!

선죽교를 지나면 정몽주와 그의 어머니가 쓴 시조를 좌우로 새겨놓은 시비가 서원 출입문 앞에 세워져 있다. 이제 곧 죽게 되는 아들과, 아들의 운명이 순탄하지 않을 것임을 직감한 듯한 어머니의 교차되는 심정이 두 편의 시조에 나란히 '얽혀' 있다.

까마귀 싸우는 곳에 백로야 가지 마라성난 까마귀 흰 빛을 새오나니청강(淸江)에 좋이 씻은 몸을 더럽힐까 하노라 살인을 결심하는 이방원, 죽음으로 저항하는 정몽주, 아들의 앞날을 걱정하는 어머니, 모두들 노래를 부르고 있다. 우리는 이토록 노래를 좋아했던 민족인 것일까. 서원 마당에 서서 바라보는 하늘은 오늘따라 유난히도 새파랗다.

큰사진보기

|

| ▲ 임고서원 강당(사진 왼쪽)과 현판. 현판의 글씨는 당시 명필이었던 영천군수 윤봉오가 썼다. |

| ⓒ 정만진 |

관련사진보기 |

| 포은 정몽주 유허비 |

임고서원 앞을 지나는 길은 69호 지방도로다. 서원 앞에서 이 도로를 가로질러 동쪽으로 들어가면 금세 자호천을 건너 임고중학교가 나온다.

임고중학교에서 오른쪽으로 좁은 길을 따라 내려가면 임고면 우항리 1044-5번지에 서 있는 비각 하나를 보게 된다. 경상북도 유형문화재 272호인 '孝子里' 비석을 보호하고 있는 비각이다. 비각에는 '圃隱鄭先生之閭'라는 현판이 붙어 있다.

정몽주의 출생지에 자리를 잡고 있는 이 비석은 1389년(공민왕 1)에 세워졌다. 정몽주의 효성이 조정에까지 알려져 왕명으로 비가 건립되었는데, 설립자는 당시 영천군수 저유다. 비석은 '포은 정몽주 유허비'라는 공식이름을 얻고 있다.

유허비는 그 이후 홍수 등으로 땅에 파묻혀 한때 종적이 묘연했는데, 1487년(성종 18) 경상감사 손순효의 꿈에 나타났다. 손순효는 꿈속에서 본 자리를 찾아 유허비를 발굴했고, 그 뒤로는 지금처럼 제 자리에 똑 바로 서 있게 되었다.

수령 500년 은행나무

영천 임고서원의 '제2 선죽교' 왼쪽에는 커다란 은행나무 한 그루가 위용을 뽐내고 있다. 높이가 무려 30m에 가슴둘레가 5.95m나 되는 거목으로 수령 약 500년을 자랑하는 경상북도 기념물 63호다. 임진왜란으로 불에 타버리기 이전까지는 영천시 임고면 고천동 부소산의 임고서원에서 자라고 있었는데, 왜란 때 전소된 서원이 1603년(선조 36) 재건될 때 지금 자리로 옮겨졌다고 한다. 은행나무 역시 경상북도 기념물로 63호이다.

|