큰사진보기

|

| ▲ 중국집 접시 골목길 거닐다가 만나는 중국집 빈 접시. 접시 내놓는 품을 살피면서 그 집안 사람들 품새를 헤아려 봅니다. |

| ⓒ 최종규 |

관련사진보기 |

[139] 모셔 두다 : 사진기는 모셔 두라고 있지 않습니다. 진열대에 얌전하게 앉혀 놓고 먼지를 닦아 주라고 있지 않습니다. 즐겨서 쓰라고 있습니다. 닳고 닳도록 들고 다니며 쓰라고 있습니다. 먼지가 쌓일 틈이 없이 손때가 타라고 있습니다.

큰사진보기

|

| ▲ 수세미 전기줄을 따라서 줄기를 뻗친 끝에 열매까지 큼직하게 맺어 대롱대롱 매달린, 골목길 수세미. 다 익은 저 수세미는 누가 따 갈 수 있을는지. |

| ⓒ 최종규 |

관련사진보기 |

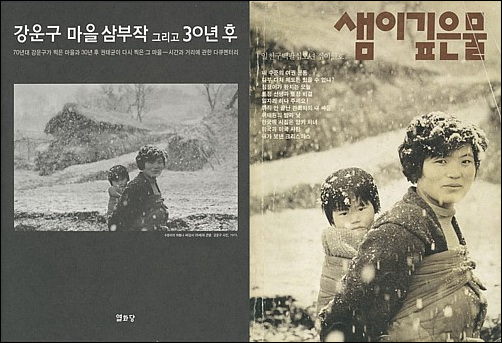

[140] 사진을 보는 다른 눈 : 열화당 출판사에서 펴낸 강운구 선생 새 사진책 <강운구 마을 삼부작 그리고 30년 후>를 사서 보다가 아주 깜짝 놀랐다. 눈빛 출판사에서 지난해에 낸 김지연 님 사진책 <러시아의 한인들>을 볼 때에도 깜짝 놀랐지만, 이번 강운구 선생 사진책은 아주아주 크게 놀랐다.

지난해였나, 지지난해였나, 세바스티앙 살가도 사진 전시회 때, 일본에서 엮은 도록과 한국에서 엮은 도록을 견주어 볼 때와 거의 비슷한 깜짝 놀람이었다. 사진책으로 볼 때, 인쇄며 제본이며 모두 형편없었기 때문. 살가도 사진 전시회 도록을 한국과 일본에서 따로 만들었는데(일본에서는 한국보다 세 해쯤 앞서 만들었음), 일본 도록은 전시장에 내걸린 사진 질감과 거의 똑같은 높낮이로 사진을 담았고, 한국 도록은 '흑백' 사진을 '세피앙' 빛깔로 담았을 뿐 아니라, 그마저도 흑백 질감을 살리지 못한 채 먹이 되거나 허옇게 날아간 사진투성이었다.

<강운구 마을 삼부작 그리고 30년 후>도 '살가도 사진 전시회 한국 도록' 때와 마찬가지로 사진 질감을 제대로 살리지 못해서 먹이 되기 일쑤였다. 짙은 빛깔 종이를 써서 더 어둡게 느껴지기도 하지만, 흑백 사진을 제대로 다루지 못하면, '검은 빛에도 맑은 검정과 흐린 검정이 있고 하얀 빛에도 맑은 하양과 흐린 하양이 있음'을 제대로 가르지 못하는 '먹칠된 사진이 하얗게 날아가 버린 사진'이 되어 버리곤 한다. 김지연 님 사진책 <러시아의 한인들>도 질감 다루기를 제대로 하지 못해서, 책장을 넘기는 내내 마음 한구석이 켕기고 나빴다. '내가 골라든 책만 이렇게 질감이 얄딱구리한가?' 하고 생각했지만, 다른 책방에 가서 비닐이 뜯겨진 다른 책을 살펴보아도 마찬가지여서 쓴웃음을 지었던 일이 떠오른다.

큰사진보기

|

| ▲ 왼쪽은 열화당 출판사 사진책 겉그림, 오른쪽은 1985년에 나온 잡지 <샘이깊은 물> 겉그림. 사진작품에서 어느 대목을 살려야 하는가를 바라보는 눈에 따라서 '크게 달라지는' 사진이며, 우리한테 다른 느낌으로 다가오는 사진입니다. |

| ⓒ 최종규 |

관련사진보기 |

눈에 익은 몇 가지 사진은 <샘이깊은 물>이라는 잡지 1980년대치에 실려 있기도 한데, 그때에는 '사진에 담긴 사람들 얼굴'을 환히 알아볼 수 있게끔 사진을 다루었다. 그러나 이참에 나온 강운구 님 사진책에는 사람들 얼굴이 시커멓게 죽고 만다. '깜둥이'가 된다는 소리가 아니라, 얼굴에 어두움이 드리운 듯한 느낌이 되고 말았다는 이야기이다. 눈을 맞는 어머니와 등에 안은 아기 사진을 보면, 아기는 샐쭉하거나 뾰루퉁한 느낌인데, 잡지 <샘이깊은 물>에서는 그저 맑은 느낌일 뿐이다.

아기를 안은 어머니 얼굴 느낌도 사뭇 다르다. 다만, 이 사진은 눈이 내리던 날이고 들판도 눈으로 하얗게 덮였기에, 잡지 <샘이깊은 물> 사진은 뒤쪽이 온통 허옇다. 열화당 출판사 사진에서는 뒤 들판이 거뭇거뭇 나오도록 해서 풀로 이은 헛간도 잘 보이기는 한데, 이 사진에서는 아기를 안은 어머니와 아기 모습이 가장 중요하다. 그래서 사진에서도 한복판에 아기 어머니와 아기가 들어선다.

뒷모습(배경)이 중요하다면 얼마든지 옆으로 돌려서도 찍을 수 있었겠지. 다른 데를 보지 말고 한복판 어머니와 아기를 보라는 사진이다. 그런데 어머니와 아기 얼굴이, 또 아기를 안은 어머니 팔뚝과 포대기가 저렇게 시커멓게 죽도록 사진을 다루어서야 되겠는가. 더구나 이 사진은 겉그림을 수놓는 '가장 돋보이도록 내세운 작품'임에랴.

가만히 보면, 열화당 출판사 사진책은 처음부터 끝까지 어두운 느낌이다. 지난날 <샘이깊은 물>에서 만나던 강운구 님 사진 느낌이 모두 사라져 버렸다고 할까. 어쩌면, <강운구 마을 삼부작 그리고 30년 후>는 '세월이 흐르면서 많이 달라지거나 사라지기도 한 안타깝거나 아쉬운 모습'을 보여주려고 한 뜻이 있었기에, 부러 이처럼 사진을 다루었는지 모를 노릇이다.

그러면, 강운구 님이 처음 이 삼부작 마을을 찍을 때에도 '어두운 얼굴빛이 나타나기를 바라면서 사진으로 담았을까' 궁금하기 짝이 없다. 바깥사람 드나들 일이 거의 없이 조용한 산골마을에서 살아가는 푸근한 사람들 냄새와 이야기를 사진 한 장에 담으려고 했던 강운구 님 사진이 아니었던가 하고 생각하기 때문에, <강운구 마을 삼부작 그리고 30년 후>는 그동안 '푸근한 사람들 냄새'로 가슴에 담고 있던 느낌을 조각조각 부수어 버린 터라, 강운구 사진을 좋아하는 사람 마음을 아프게 한 잘못으로 출판사에 '독자 피해 보상'이라도 걸고 싶은 마음이 들었다.

모처럼 나온 반가운 사진책이라서 기쁘게 장만했지만, 마음을 너무 무겁게 짓눌렀기에, 출판사 인터넷 누리집에 찾아가 항의하는 글을 올린다.

쓰겁게 웃으면서 생각한다. 사진을 보는 눈이 달라서 그러겠지, 아무렴. 책이름을 "'강운구' 마을 삼부작 그리고 30년 후"처럼 붙이는 마음이어서 그러겠지, 아무렴. 나는 '마을 삼부작'에 따옴표를 붙여서, 이 산골마을 사람들 삶과 이야기를 읽어내는 데에 눈길을 두지만, 출판사에서는 '강운구'에 따옴표를 붙이고 '30년 후'에 따옴표를 붙였으니 다르겠지.

스티글리츠 사진도, 앗제 사진도, 뒷사람들이 필름을 어떻게 다루어 사진으로 만드느냐에 따라서 느낌과 이야기가 사뭇 달라진다고 하지 않던가. 최민식 님이 찍은 '사람' 사진들도, 필름을 사진으로 만들 때 빛을 얼마만큼 쬐게 하느냐에 따라서 느낌이 사뭇 달라진다.

그러나, 다른 한편으로는 아직까지도 한국 사진밭 높낮이가 퍽 낮기 때문에 어쩔 수 없는 노릇이지 않으랴 싶다. 이웃나라 일본이야 워낙 사진밭 높낮이가 높아서 그렇기도 하지만, 사진밭 높낮이가 높든 낮든, 사진 질감을 어떻게 다루어야 하고, 흑백 사진책에서는 빛느낌을 어떻게 살펴야 하는가는, 사진 만지는 일을 하는 사람으로서는 밑바탕이 아닐까 싶지만, 모르겠다. 알 수 없다. 먹칠한 사진과 허옇게 날리는 사진도 좋다고 여긴다면, 아니 일부러 이렇게 만들었다면, 나야 두 손을 들 수밖에 없는 노릇 아닌가.

큰사진보기

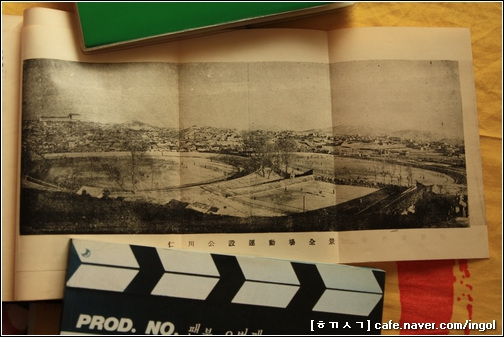

|

| ▲ 붙인 사진이라도 사진 두 장을 찍어서 붙이곤 했던 지난날입니다. 요즘도 파노라마처럼 보이도록 하려고 여러 장 찍어서 붙이는 분들이 있습니다. 때에 따라서는 이처럼 사진을 다룰 수 있어요. 그리고 예전 책에 쓰인 사진을 보면 해상도나 질감이나 제본이나 많이 뒤떨어져 있습니다. 그래도 자료로 소중하고 드물기 때문에, 이런 사진이라고 해도 알뜰히 여기고 있는데, 인쇄 솜씨가 많이 늘었다고 하는 오늘날에도 질감과 해상도와 제본이 떨어지는 사진책이 너무 많습니다. 예전에는 기계와 재주가 없었다지만, 이제는 사람이 없는 셈일까요. |

| ⓒ 최종규 |

관련사진보기 |

[141] 비닐로 덮인 사진책 : 사진책이 언제부터인가 비닐로 덮인 채 책방에 꽂힌 때부터, 사진책을 애써 사려는 사람도 줄지 않았을까 싶기도 하다. 큰 책방에서는 '보기책(견본)'이 한 권쯤 있기 마련이지만, 작은 책방에는 보기책을 두기 어렵다. 글책은 글을 읽은 뒤 사기 마련이고, 그림책도 그림을 본 뒤 사기 마련이다. 어찌 껍데기만 보고, 또 출판사나 글쓴이 이름만 보고 글책을 살 수 있으랴? 그렇지만 사진책은 비닐에 자기 작품을 꽁꽁 싸매고 있다. 이런 사진책은 한 번 잘못 사면 큰돈을 버린다는 생각을 지울 길 없다.

만화책도 사진책처럼 비닐로 덮여 있는데, 만화책을 사서 보는 사람들 발길은 줄지 않는다. 만화책은 비닐로 싸 놓아도 잘만 사 간다. 왜 그럴까? 곰곰이 헤아려 본다. 아무래도 만화책은 여러 권이 묶음으로 나오기에 한 권만 사도 뒤엣권까지 저절로 사게 되니까, 또 줄거리가 어떠한 줄 미리 알고서 사기 마련이니까, 비닐에 싸여도 걱정없이 살 수 있다. 또한, 만화책을 낸 출판사에서는 맛보기를 인터넷에서 보여주기도 한다. 더욱이, 만화책은 다치지 말라고 비닐을 싼다고 할 수 있다. 요사이는 만화책을 '소장용'으로 사고들 있으니. 그러나 사진책은? 사진책도 틀림없이 '소장용'이기는 할 텐데, '집에 모셔둘 만하다'는 생각 하나를 빼고, 우리가 널리 즐길 만한 작품인지, 두고두고 되넘기고 다시 보게 되는 작품인지에서는 얼마나 스스로를 내세울 만한 책으로 내놓고 있는지?

큰사진보기

|

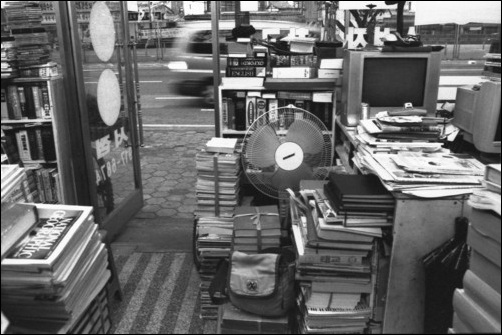

| ▲ 적어도 100장은 찍어야 한 곳 모습을 오롯이 드러내는 사진을 얻고 싶다면, 적어도 그 한 곳을 열 번쯤은 찾아서 열 장찍 찍어 100장을 이루어내야 하지 않느냐 생각해 봅니다. 적어도, 아무리 못해도. (서울 길음역 둘레 헌책방 〈문화서점〉에서) |

| ⓒ 최종규 |

관련사진보기 |

어떤 사진인지 제대로 보여주지 않으면서 값만 비싸게 붙여 놓고 비닐에까지 싸 놓은 사진책은 아닌지? 맛보기 사진조차 구경하기 어려운 채 비닐에 친친 싸놓고 있는 사진책은 아닌지? 이 나라 사진책 펴내는 출판사는 사람들한테 책을 사서 보라는 소리인지, 말라는 소리인지? 사진을 보고 비평을 해 달라는 소리인지, 사진도 보지 말고 비평도 듣지 않겠다는, 아니 아예 사진비평을 하지 말라는 소리인지?

사진책은 비닐을 벗고 사람들 앞에 꾸밈없이 제 온몸을 드러낼 일이다. 비닐을 털어낸 사진책 속살을 본 사람들이 그 자리에서 얼어붙으면서 '이 책은 곧바로 장만해야겠구나' 싶은 생각이 들게끔 사진 작품을 알알이 엮어내어 세상에 내놓을 일이다.

[142] 길음 〈문화서점〉 사진 100장 : 스캐너로 필름을 긁는다. 오늘 길음 〈문화서점〉 파일이 100번째를 넘어선다. 100번째가 된 사진을 보니, 그동안 찍은 99장보다 훨씬 낫다. 비로소 이곳 〈문화서점〉 느낌을 몸으로 받아들였구나 싶다. 이 헌책방이 있는 곳 둘레와 책 꽂힘새와 빛과 책흐름과 책손 움직임을 느꼈구나 싶다. 이런 느낌을 제대로 받아들이지 못하는 가운데 찍는 사진은 모두 어설펐다. 그러나 아직 길음 〈문화서점〉을 오롯이 찍었다고 말할 수 없다. 이제 첫걸음이다. 이제부터 내 마음과 몸이 하나로 움직이는 가운데 길음 〈문화서점〉 사진을 하나둘 필름에 담을 수 있겠구나 싶을 뿐이다.

큰사진보기

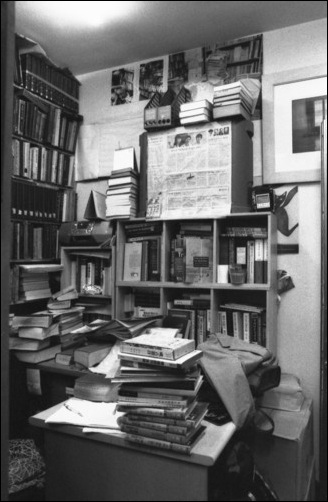

|

| ▲ 책을 담는 사진 책이 있는 이야기를 담는 사진이란 무엇일까 하고 생각해 봅니다. 책읽는 사람을 담는 사진이면 되는지, 책을 사고파는 책방을 담는 사진이면 되는지, 책이 고이는 도서관을 담는 사진이면 되는지, 또는 책 만드는 일을 하는 사람을 담는 사진이면 되는지, 또는 ……. (서울 신촌 헌책방 〈숨어있는 책〉에서) |

| ⓒ 최종규 |

관련사진보기 |

[143] 사진은? 1 : 사진은? 개성이다. 자기 얼굴이다. 자기 마음이다. 자기 몸이다. 자기 눈이다. 자기 입이다. 자기 귀다. 자기 손이다. 자기 발이다. 자기 옆구리다. 자기 엉덩이다. 자기 등짝이다. 자기 갈비뼈다. 자기 코다. 자기 목이다. 자기 머리카락이다. 그러나 자기 모습을 사진으로 옹글게 담아내는 사람을 만나기 힘들다. 어쩌면, 지금 이 세상을 살아가는 우리들은 자기 모습과 생각과 마음을 살피며 '자기한테 가장 알맞고 즐거운 책'보다는 '남들이 흔히 보거나 많이 보는 책'에 자기도 홀린 채 끌려다니니까.

[144] 사진은? 2 : 제아무리 이름나거나 훌륭한 사진쟁이라 해도 자기 '사진스승'이 될 수는 없다. 자기한테 사진스승이 되는 사람은 자기 사진기에 담기는 사람일 뿐이다. 자기 사진기에 담기는 사람을 어떻게 받아들이느냐에 따라서, 어떻게 보고 느끼느냐에 따라서, 어떻게 부대끼고 만나느냐에 따라서 사진이 달라진다.

[145] 사진은? 3 : 사람들 옷차림을 보면 그 사람이 그 사람인 듯하다. 멋진 사내라 하는 사람도 옷차림이나 머리모양이나 신은 신발이나 귀걸이나 팔찌 따위도 모두 비슷하다. 고운 아가씨라 해도 짧은치마 길이나 신이나 겉옷이나 얼굴 꾸밈새나 화장이나 다 그게 그거다. 도무지 자기 나름대로 자기 멋이나 아름다움을 찾아서 가꾸거나 돌보는 사람을 볼 수 없다. 이들이 사진을 찍는다면 무슨 사진이 나올까?

큰사진보기

|

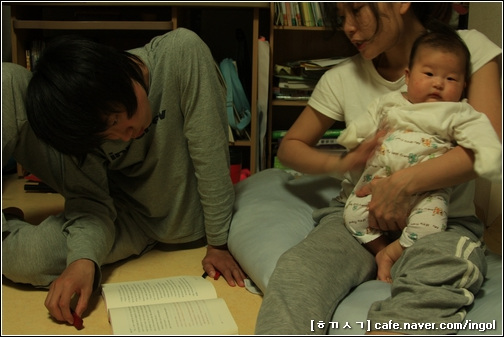

| ▲ 책읽기 텔레비전도 못 보고 인터넷도 할 수 없는 벌을 받는 옆지기 어린 동생이 방에서 책을 읽습니다. 지루해 하기에 옆지기가 가서 아기를 안은 채 책을 읽어 줍니다. 책 읽어 주기는, 어릴 때뿐 아니라 나이가 든 뒤에도 서로한테 즐거운 일이 아니랴 싶습니다. 어른과 어른이 만난 자리에서도 서로 책을 읽어 주면 한결 즐겁지 않을까 싶습니다. |

| ⓒ 최종규 |

관련사진보기 |

[146] 사진은? 4 : 세상에 더없이 좋다고 할 만한 사진을 한 장이라도 남긴 분들이 쓴 사진기를 보면, 또 이분들이 쓴 필름을 보면 '흔한' 물건입니다. 그 사진기를 안 써 본 사람이 없다고 할 만하고 그 필름을 안 써 본 사람 또한 없다고 할 만합니다. 그런데 그 '흔한' 물건을 쓰는 모든 사람이 그처럼 더없이 좋다고 할 만한 사진을 빚어내지는 못합니다. 때때로, 우리한테 기쁨과 즐거움을 선사한 사진쟁이들 사진기나 필름은 아주 값싼 물건이곤 합니다. 그리고, 누구한테도 기쁨과 즐거움을 선사하지 못하는 우리들이 갖추고 있는 사진장비는 더할 나위 없이 비싼 녀석이곤 합니다.

큰사진보기

|

| ▲ 줄넘기 놀이 '생협한마당' 잔치가 지난 11월 1일에 있었습니다. 이날 한마당에는 '놀이문화'를 널리 나누는 편해문 님도 함께하면서, 이 자리에 찾아온 아이들하고 신나게 놀아 주었는데, 아이들로서는 이날 이 자리가 아니고서야 이런 줄넘기 놀이조차 스스로 할 생각을 못하지 싶습니다. 과외 받으랴 학원 다니랴 바쁜 데다가, 서로서로 어깨동무하면서 숨바꼭질과 술래잡기 할 동무 찾기도 어렵거든요. |

| ⓒ 최종규 |

관련사진보기 |

덧붙이는 글 | 글쓴이 인터넷방이 있습니다.

[우리 말과 헌책방 이야기] http://hbooks.cyworld.com

[인천 골목길 사진 찍기] http://cafe.naver.com/ingol