큰사진보기

|

| ▲ 교통의 요충지 정저우역 베이징에서 광저우로 가는 경광선(京廣線)철도와 리엔위항에서 난저우로 가는 농해선철도가 정주에서 교차해서인지 역주변으로 엄청 사람들이 많다. |

| ⓒ 김대오 |

관련사진보기 |

베이징에서 출발해 9시간 동안 철길을 달린 기차는 오전 7시 10분경 허난성(河南省)의 성도인 정저우(鄭州)에 도착했다. 정저우역에서 받은 첫인상은 '아침에 웬 사람이 이렇게 많나!'하는 것이었다.

새벽 5시에 문을 연다는 주변의 패스트푸드점과 4시간에 100위안(우리돈 1만 5천원) 한다는 숙박료 광고문구 등을 보며 정저우역이 예사롭지 않은 교통의 요충지라는 것을 직감할 수 있었다.

나중에 현지 가이드의 설명을 들으니 정저우는 아시아에서 인구유동량이 가장 많은 역으로 3분에 한대 꼴로 기차가 발차하고 중국 전역의 모든 역시간표가 정저우역을 중심으로 편성된다고 한다.

역 근처 식당에서 아침밥을 먹는데 식당에서 그림을 경매하는 이색적인 광경이 펼쳐지기도 한다. 기차에서 늦게 일어나 세수도 하지 못하고 내렸다가 아침을 먹는 식당 화장실에서 간단하게 세면을 하고 여행의 첫 행선지 소림사(少林寺)로 향했다.

중화사상의 본고장, 허난성 정저우버스를 타고 플라타너스 우거진 정저우시내를 벗어나는데 역 주변으로 엄청나게 많은 사람들이 몰려 있는 것이 보였다. 가이드에게 이유를 묻자 800만 인구의 정방형도시 정저우는 기차역이 정중앙에 위치해 있다고 한다. 아침마다 일거리를 찾는 인근 지역 사람들이 역 주변으로 모여들기 때문이라고. 시내 방향의 차량도 막히고 그 옆 인도도 사람으로 인산인해를 이루며 흘러가는 것을 보면서 1억에 육박하는 허난성의 많은 인구가 정말 실감났다.

중국인들이 그 실체를 굳게 믿는 하(夏)왕조의 우(禹)임금이 전국을 구주(九州), 즉 기(冀), 예(豫), 청(靑), 서(徐), 양(揚), 형(荊), 연(兗), 양(梁), 옹(雍)으로 나눴다고 하는데 정저우는 그 구주의 정중앙에 위치해 있는 중원으로 중화사상의 본고장인 셈이다.

가운데 '중(中)'은 중국어로 '쭝(zhong)' 1성으로 읽는데 허난사람들은 3성으로 읽는다고. 그렇게 읽으면 '좋다, 된다' 등의 긍정의 의미를 나타낸다고 하니, 중원에 사는 사람들의 자부심이 묻어나는 말인 듯하다.

또 허난성을 줄여서 예(豫)로 표현하는데 '예(豫)'는 '여(予)'와 '상(象)'이 결합된 글자로써 '내가 코끼리를 잡았다'는 뜻으로 '인간이 자연을 극복했다'는 의미다. 기후가 차가워지기 전 황허유역에 코끼리가 살긴 살았나 보다. 전국시대 한비자는 '인상(印象)', '상상(想像)'이란 말에 '코끼리(象)'가 들어있는 것은 사라진 코끼리의 모습을 그려보고 뼈를 더듬어 대략적인 모습을 유추하는 것에서 나온 말이라고까지 설명하니 말이다. 어쨌든 중국의 어머니강 황허와 그로부터 시작되는 황허문명은 힘 없던 인간이 자연의 일부를 극복한 결과라고 해야 할 것이다.

소림사 주변에 즐비한 70개의 무술학교

큰사진보기

|

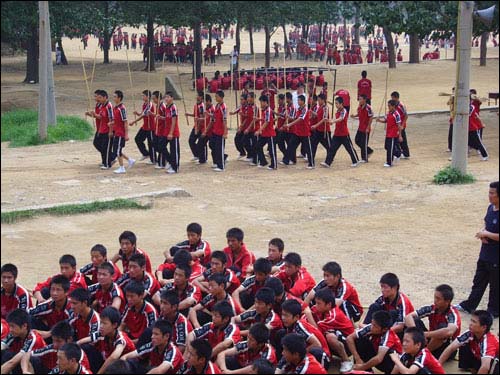

| ▲ 소림사 경내에서 무술연습을 하고 있는 학생들 매우 엄격한 훈련 과정 속에서 학생들은 진지하고 또 한편 긴장된 모습들이다. |

| ⓒ 김대오 |

관련사진보기 |

현지가이드는 12세기 이전까지 문명의 중심이었던 허난성 자랑에 열을 올리면서 2006년 세계문화유산이 된 갑골문(甲骨文) 출토지 허난성 안양(安阳)은 바로 한자의 고향이며 12세기 이전 성인의 50%가 허난인이고 공자가 썼던 말도 허난말이었을 거라며 한껏 뿌듯해 한다.

그러나 산이 높으면 계곡도 깊다고 찬란한 황허문명에 빛나는 정저우지만 현대사의 가슴 아픈 역사도 간직하고 있다. 바로 1938년, 장지에스(蔣介石)가 일본군 추격을 지연시키기 위해 황허의 제방을 폭파한 것이다. 원래 10년이면 9년은 가문다는 십년구한(十年九旱)의 황허유역은 제방 폭파 후 더 극심한 범람과 가뭄에 시달려야 했으며 결국 1942년 300만명이 아사하는 참담한 사태를 맞기도 했다.

안개 낀 고속도로를 1시간쯤 달리자 중악(中嶽)으로 불리는 쑹산(崇山)이 모습을 드러낸다. 태실산과 소실산의 72봉우리로 이뤄진 쑹산은 불교 선종의 조정(祖庭)이자 소림무술로 유명한 소림사, 유교 4대서원의 하나로 사마광과 범중연 등이 직접 강의를 했다는 숭양서원, 도교신전 중악묘 등 중국 3대 종교의 문물을 두루 품에 안은 행복한 산이다.

소림사로 가는 길가에는 많은 무술학교들이 있다. 세계 각국에서 온 학생 6만여명이 70여개의 학교에서 소림무술을 배우고 있다. 그들은 혹독한 훈련과정을 거쳐 공연단원이 되어나 군인, 보디가드, 교관 등이 된다고 한다.

소림무술은 차력시범?... 무술공연에 눈살 찌푸리다

큰사진보기

|

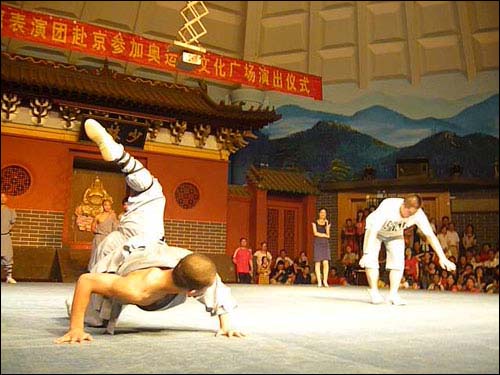

| ▲ 소림사 무술관에서의 공연 자기 학대에 가까운 차력시범보다 관광객의 동작 따라하기가 더 재미있게 다가온다. |

| ⓒ 김대오 |

관련사진보기 |

1년에 150만명의 관광객이 찾는다는 소림사는 역시 많은 사람들로 북적였다. 1994년 소림사에 온 적이 있는 박정주 선생님 말씀에 따르면 당시에는 진입로도 없었고 질퍽질퍽한 논길을 따라 소림사로 갔다고 하는데 지금은 멋진 영빈승(迎賓僧) 동상과 함께 진입로도 넓게 정비되어 예스러운 멋은 사라지고 없다. 세계문화유산 등재를 위해 대대적인 정비작업을 벌이고 있다는데 소림사가 점점 상업화하고 있다는 비판의 목소리가 팽배해 성공할 수 있을지는 의문이다.

주차장에서 소림사로 가는 진입로 양옆으로도 많은 학생들이 무술훈련을 하고 있었는데 선발된 약 1만명이 소림사 경내 무술학교로 들어올 수 있다고 한다. 소림사무술관 근처에서 종소리가 울려 무술공연 시작을 알리는 신호인 줄 알고 막 뛰어 갔더니 관광객이 돈 10위안을 내고 가족의 평안을 비는 의미로 치는 것이었다.

무술공연장 안은 사람들로 가득 차 앉을 자리가 없었다. 달마대사가 면벽수행으로 약해진 몸의 기력을 회복하기 위해 수련을 하고 그것이 발전한 것이 소림무술이라고 하는데 공연은 머리로 쇠막대기 부러뜨리기, 뾰족한 창을 목으로 견뎌내기 등 조금은 자기학대를 통한 차력시범처럼 보이기도 해서 눈살이 찌푸려지기도 하였다.

수도승들이 원숭이, 두꺼비 등의 무예동작을 하면 관광객들이 따라하는 순서가 있었는데, 오히려 그게 더 재미있었다. 한 젊은 여성관광객은 어디서 무술을 배웠는지 예사롭지 않은 자세로 어려운 동작을 잘 따라해 관객들의 많은 박수를 받았다.

1300근짜리 무쇠솥 20개, 뭐에 쓰였을까

큰사진보기

|

| ▲ 소림사 무쇠솥 1300근 무게의 무쇠솥이 20개가 있었다고 하니 승려가 2천명에 달하던 소림사의 전성기를 말해주는 듯하다. |

| ⓒ 김대오 |

관련사진보기 |

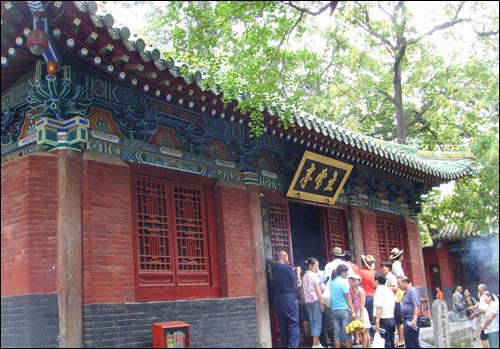

소림사는 북위 시대인 495년, 인도의 고승 발타(跋陀)가 창건한 사찰인데 다른 건물은 소실 후 재건되었지만 입구 양옆에 서 있는 돌사자상은 당시의 것이 그대로 남아 있다. 입구에 있는 '소림사(少林寺)' 편액 중 '少林'은 강희제가 쓴 것이고 '寺'는 불교협회장이 후대에 쓴 것이라고 한다. 듣고 보니 서체가 조금 다르다는 느낌이 들었다.

큰사진보기

|

| ▲ 소림사 입구 돌사자상과 편액 1500년 동안 소림사의 부침을 지켜보고 있는 돌사자상과 뒤로 보이는 소림사 편액. 少林 두글자만 강희제가 썼다고 한다. |

| ⓒ 김대오 |

관련사진보기 |

소림사 경내로 올라가는 입구에는 많은 비석과 수령이 1500년이나 된다는 은행나무가 양옆으로 줄지어 서 있다. 소림무승들이 쌀을 씻으면서 연마한 이지선(二指禪, 쌀을 두 손가락으로 찌르면서 연마한 무공)으로 은행나무에 구멍을 내 놓은 것이 흥미롭고 무협소설의 대가인 진용(金庸)의 비문도 눈에 띤다.

사천왕상을 지나 대웅보전 앞마당에도 많은 비문들이 서 있는데 당나라를 세운 이세민을 반란군들로부터 구출해 낸 13명의 소림무승 이야기에서부터 청대 건륭제가 소림사를 찾았는데 마침 가뭄이 든 이 지역에 비가 와 그 기쁨에 썼다는 비문까지 역대 왕조에 따라 부침을 거듭했던 소림사의 역사를 잘 보여준다.

특히 만력4년(1575년)에 만들어진 무게가 1300근(650㎏)이나 나가는 무쇠솥은 당시 소림사에 20개가 있었다고 하니 황실의 보호 하에 소림사가 얼마나 융성했는가를 잘 보여준다. 사다리를 걸고 올라가 삽으로 밥을 펐다고 하며 그 과정에서 '찬공'이라는 권법이 나왔다고도 한다.

MBA 출신이자 가장 젊은 방장, 스용신대웅보전 뒤에는 석가의 열반상과 불경을 보관하는 장경각(藏經閣)이 있는데 소실된 불경이 많다는 것을 후세 사람들에게 일깨워 주기 위해 장(藏)의 왼쪽 획을 일부러 쓰지 않았다. 그 뒤로는 소림사 주지의 거처인 방장실(方丈室, 방장은 주지를 이르는 말)이 있다.

중국에서는 출가한 사람은 모두 석가모니의 성인 '석(釋)'씨가 된다고 하는데 현재 소림사의 방장은 스용신(釋永信)이다. 그는 1987년, 22살의 나이에 소림사 30대 방장으로 취임했는데 1500년 소림사 역사상 가장 젊은 방장이었으며 미국 MBA출신의 엘리트라고 한다.

현재도 그는 소림사 CEO로 불리며 기업경영방식을 소림사에 적용하여 소림무술을 요가와 접목하여 산업화하고 소림스님들의 채식을 건강상품으로 브랜드화하여 판매하는 등 적극적인 상업화 전략으로 소림사의 세계화를 위해 노력하고 있는데 이에 대한 찬반양론은 중국 내에서도 팽팽히 맞서 있다.

큰사진보기

|

| ▲ 자신의 왼팔을 잘라 가르침을 구한 혜가 입설정은 왼팔을 잘라 가르침을 구한 혜가의 위대한 구도를 기리고 있다. |

| ⓒ 김대오 |

관련사진보기 |

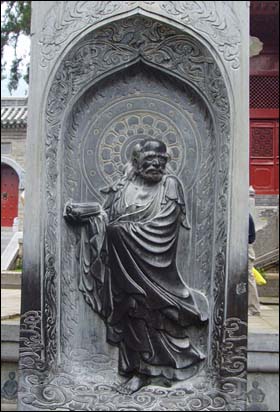

방장실 뒤에는 입설정(立雪亭)이 있는데 안에는 '단비구법 입설인(斷臂求法 立雪人)'이라는 글귀가 적혀있다. 9년간 면벽수행을 통해 깨달음을 얻은 달마대사에게 구름 같은 제자들이 몰려들어 가르침을 구했는데 달마는 아무도 제자로 받아들이지 않았다.

눈이 오는 어느 겨울 혜가는 입설정 앞에서 눈이 무릎에 차오를 때까지 움직이지도 않고 배움을 구했다. 그러나 달마는 "하늘에서 붉은 눈이 내리지 않는 한 내가 너를 제자로 삼는 일은 없을 것이다"하고 떠나려하자 혜가는 자신의 왼쪽팔을 잘라 피로 주변의 눈을 다 붉게 물들이고는 "지금 하늘에서 붉은 눈이 내려 주변이 온통 다 붉어졌습니다"하고 대답했다. 혜가의 용기와 지혜에 탄복한 달마는 그를 제자로 받아들이게 되고 혜가가 소림사의 2대 방장이 되었다. 이후 소림사 승려들은 왼쪽팔을 잃은 혜가스님을 기리기 위해 합장을 할 때 오른쪽 한 손으로만 합장을 한다.

큰사진보기

|

| ▲ 달마대사 인도 고승 달마가 9년간의 면벽을 통해 깨달음을 얻었다고 하는데 이는 다소 과장된 측면이 있는 것도 같다. 하지만 선종을 중국에 전파하고 소림사를 선종의 조정으로 발전시켰다. |

| ⓒ 김대오 |

관련사진보기 |

입설정 뒤로는 서방성인(西方聖人)이라는 무술연마 도장이 있다. 청대 이후 소림무승들이 반란을 할 것을 경계하여 소림사는 많은 핍박을 받게 되는데 그래도 스님들은 밤에 몰래 이곳에서 무술연습을 했다고 하며 바닥이 울퉁불퉁 내려 앉아 있는 것은 그 흔적이라고 한다. 그 안에 벽화가 60년에 한 번씩 얼굴색을 달리한다는 가이드의 말에 연세가 지긋하신 몇 몇 선생님들께서는 살아생전에 다시 와 확인하기는 어렵겠다며 농담 섞인 아쉬움을 드러냈다.

소림사를 나와 사자상 앞에서 선생님들을 기다리는데 '고정(古井)'이라는 이름이 붙은 우물이 보였다. 아마도 이 물로 소림사 스님들은 밥도 하고 빨래도 했을 것이다. 밧줄을 돌리기가 쉽지 않아 역시 소림승들의 무공이 필요한 작업이었을 것 같다. 탑림(塔林)으로 가는데 멀리 산 위로 정자가 보여 가이드에게 물으니 그곳에 달마가 면벽을 했던 달마동(達磨洞)이 있다고 하는데 일정에 없어 가 볼 수 없는 것이 아쉬웠다.

탑 높이가 15m를 넘을 수 없는 이유탑림(塔林)에는 약 240여개의 탑이 있는데 당나라 때인 791년에 세워진 법완선사탑에서부터 2002년에 세워진 것까지 1200년의 역사가 녹아 있는 그야말로 탑박물관이다. 탑들은 소림사의 발전에 공로가 있는 스님들의 업적을 기리거나 사리를 모시거나 진품을 보관하는 역할을 한다. 스님의 수행정도나 제자수 등에 따라 크기와 높이가 달라지는데 황제가 머물던 태화전의 높이가 15m여서 어떤 탑도 15m를 넘을 수는 없었다고 한다.

원대에 만들어진 유공탑(裕公塔)은 특별히 주변으로 담이 둘러쳐져 있는데 그가 성을 함락하면 투항한 백성들까지 모두 살해하던 당시의 악습을 고쳐 많은 백성들을 구했기 때문이라고 한다. 또 당(唐)대의 탑에는 기독교문양이 발견되어 그 사상의 개방성을 읽을 수 있으며 최근의 탑에는 자동차 등이 도안되어 있기도 했다. 탑에 문이 없는 것은 고승의 개인탑이고 문이 있는 것은 무명 승려들의 공용탑이라고 한다.

탑림을 빠져나와 주차장까지 걸어가기 힘들어 5위안을 내고 차를 탔다. 많은 선생님들이 더운 길가에서 늦게 나오는 선생님들을 원망스럽게 기다리고 있었다. 점심 때가 지나 배도 고프고 35℃를 육박하는 더운 날씨에 모두 지쳐 있었는데 친한 선생님 한 분이 한참 뒤에야 걸어 나와 많은 원성을 들을 수밖에 없었다.

본인은 소림사를 더 구경하려면 걷는 것이 더 바람직하고 가이드가 정확한 집합시간을 일러주지 않았다고 항변했지만 배고픈 선생님들의 원성은 잦아들지 않았다. 그야말로 '도진황하 야세불청(跳進黃河, 也洗不淸)', 억울함을 씻기 위해 황허에 뛰어들었지만 누런 물 때문에 그 억울함을 다 씻지는 못한 셈이다.

큰사진보기

|

| ▲ 소림사 뒤편으로 자리 잡은 탑림 탑림은 240여개 다양한 탑의 양식을 관람할 수 있는 탑박물관인 셈이다. |

| ⓒ 김대오 |

관련사진보기 |

덧붙이는 글 | 이 기사는 8월5일~14일까지 중국여행을 기록한 것입니다.