|  | | | ▲ 소설 '펄프'의 표지디자인 | | | ⓒ 버티고 | 미술사에서 인문학으로 트이는 가장 근사한 출구를 만든 책 <트릭스터-영원한 방랑자>(휴머니스트 출판사, 2005)의 저자 최정은은 이렇게 말한 적이 있다. '우아란 중력을 이기는 힘'이라고. 덧붙여 그는 물질의 하강에 역으로 작용하는 힘이 바로 '우아함'이라고 재차 밝혔다.

나는 감정을 나타내는 추상명사에 대한 가장 아름다운 설명이 그의 말이라고 믿는다. '우아'란 다시 말하자면 조건을 거스르는 힘이다. 그것은 제 운명과 시간에 복속하는 대다수의 존재들에게 허락된 미덕이 아니다. 그의 말은 또한 어떤 '결여'를 분명히 조명하고 있기도 하다. '우아'란 본질적으로 주어진 가치가 아닌 것이며 그렇기 때문에 새롭게 도달해야 하는 무엇이라고 말하고 있는지도 모른다.

그러나 '우아함'이란 과연 획득할 수 있는 가치, 누구에게나 가능한 삶의 '양식(style)'일 수 있는 것일까. 쥘리앙 부이수는 소설 <펄프>를 통해 그것을 아주 경쾌하고 산뜻하게 증명한다.

그의 소설은 운명을 말하면서도 비극적이지 않고, 이탈을 말하면서도 '죽음'과 먼 거리를 취한다. 쥘리앙은 '작가'와 '삶'이라는 두 낱말 가운데 한 가지를 취하는 일이 나머지 한 가지를 어떻게 변모시키는지를 즐거운 사건과 담담한 문체를 통해 양각으로 드러내는 특별한 재능을 선보인다.

그의 이야기는 놀라운 결말에 이르기까지 책 속에서 그야말로 '반짝반짝' 빛난다. 그러면서도 할리우드 영화처럼 '강력한 반전'을 속여 허망을 배설시키지 않는다. <펄프>의 갈피 갈피에는 '반전'이 아니면서도 내가 읽은 것들을 의심하게 만드는 구성과 서사의 힘이 배어 있다. '생(生)의 비루함'을 말하면서 도리어 '작가로서 산다는 일'을 새로이 톺아보게 만드는 탁월한 균형감, 그것이야말로 '우아'에 속할 것이다.

소설은 A에서 시작해 A'나 B, C로 가지 않고 오히려 반대로 거슬러 오른다. 재기에 넘치는 문장과 일상을 다루면서도 일상적이지 않는 사건들을 잡아내는 작가의 시선은 이 소설의 정체를 감추는 데 일조하고 있다. 주인공의 길찾기는 미로에 선을 그어 출구를 찾아내는 영리한 행위처럼 보이지만 결국 출구 바깥에서 새로운 미로를 만들게 한다.

<펄프>는 '운명의 복원'을 이야기하는 퍼즐게임이다. 그것은 자본주의에 대한 비판도 아니고, 폭염으로 1만5000여명의 노인이 사망했던 2003년 프랑스 거리에 대한 기록도 아니다. 저자는 '창작자', 즉 쓰는 자의 운명이 무엇으로 가장 잔혹해지는가를 아주 극적인 방식으로 재현한다.

이 책은 작가든 감독이든 블로거든 모든 '만드는 사람들'에게 대단히 아픈 질문을 던지면서도 끊임없이 시치미뗀다. 책이란 '펄프', 즉 종이뭉치에 불과할 수도 있다. 그것은 모든 창작물들에 대해 똑같이 부여된 운명이다. 종이뭉치를 벗어나 책으로 자리잡게 만들고자 하는 힘, 화학물질에 지나지 않는 것을 빛과 연속의 영상으로 화하게 하는 작업, 실제로는 존재하지않는 가상의 공간에서 관계를 만드는 일에 대해 삶을 유지하면서도 무언가를 그려내는 일에서 어떤 점이 가장 고통스럽냐고 묻는다. 그리고 독자가 그에 답할 때, 그 대답이 운명에 대해 작용하는 부분이 전혀 다른 차원일 수 있다고 슬쩍 비꼬아 들이미는 것이다.

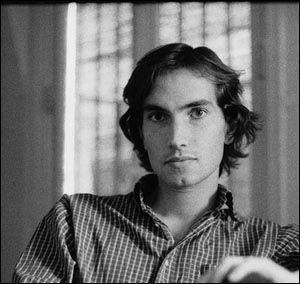

|  | | | ▲ '펄프'의 저자 쥘리앙 부이수 | | | ⓒ 이선주 | 쥘리앙 부이수는 올해로 겨우 서른둘이지만 소설 속에서 저자는 그 숫자에 두 배에 값할 만큼 만만찮은 공력을 보여준다. 무엇보다 아주 쉽고 재미있게 읽히면서도 아무것도 회피하지 않고 진지한 고민을 불러일으킨다는 점에서 가볍지 않은 울림을 지닌다.

출판사는 책에도 적지 않은 공력을 불어넣었다. 제목 '펄프'에 어울리도록 아주 드문 모조지를 사용해 책을 가볍게 만들었고, 표지는 김지혁의 감각적인 일러스트를 받아 수채화 톤으로 '사라지는 운명'을 밝게 찍어냈다. 부제로 '어느 청년의 유쾌한 추락 이야기'가 붙어 있지만 선입관을 가질 독자들에게는 안타깝게도 '투신자살'을 다루지 않는다. 그러니 안심하고 '주인공의 삶'을 즐겨도 될 것이다.

작가는 지금 파리에서 이 소설의 후편을 쓰고 있다고 한다. 다음 소설에서 그는 또 운명을 어떻게 배반해 낼까. 나는 벌써부터 종이에 인쇄될 그의 문장이 기다려진다. 원제는 '비닐 봉지의 추락'인데, 출판사쪽이 제목을 더 잘 형상화해 냈다고 생각된다. 이 작품은 저자가 스물여덟에 쓴 것이다.

작가의 운명이란 어쩌면 그저 '안간힘'에 지나지 않을지도 모른다. '운명'을 배반하거나 또는 배반당하거나 하는 두 갈래뿐인 길 가운데서 어느 것을 선택해 그 일에 충실하는 뻔한 구도에서 벗어나, 지금 발 딛고 있는 순간을 정지시키고 지평을 끊임없이 미분해 살펴보는 일, 부담스럽지 않은 '속도에의 저항'이 이 책에 실려 있다.

강력히 추천한다. 운명의 가혹을 말하는 가장 우아한 형식, 다르게 말해서 쥘리앙 부이수의 소설 <펄프>를.

덧붙이는 글 | 이 글은 제 개인 블로그에도 실려 있습니다.

|