| 서울 한복판, 많은 이에게 가깝고도 아직은 낯선 덕수궁이 있습니다. 직접 그 아름다움을 두 눈으로 확인하고, 덕수궁을 두 발로 느끼며 발견한 이야기들을 여러분과 나누고자 합니다. 덕수궁의 숨겨진 면면들을 쉽고 재미있게 풀어가며, 이 고궁이 지닌 매력을 전해드릴 예정입니다.[기자말] |

- 이 기사는 1편 "대한문이 걸어갔나"... 덕수궁 곳곳 숨겨진 뒷이야기에서 이어집니다.

📌 사적 '덕수궁(德壽宮)'

주소: 서울 중구 세종대로 99 (정동)

시대: 조선, 대한제국

탐방일: 2024년 4월 2일

덕수궁 연혁

1592년 이전: 월산대군 사저

1593년: 정릉동 행궁으로 사용

1611년: 경운궁으로 개칭

1897년: 대한제국 황궁으로 사용 시작

1904년: 대화재 발생 (중화전 등 대부분 전각 소실)

1906년: 대대적 중건

1907년: 고종의 황위 이양 후, 덕수궁으로 개칭

1910년: 석조전 완공

3문 체제의 완성, 조원문

지금이야 금천교 앞에서 저 멀리 내다보면 중화문과 그 행각을 수풀 사이로 언뜻 언뜻 볼 수 있지만, 120여 년 전에는 그렇지 않았다. 당시에는 대한문과 중화문 사이에 위치한 조원문이 있어, 지금처럼 뻥 뚫린 모습이 아니었다. 조선의 궁궐은 3문 형식을 표준으로 삼았는데, 조원문은 중화문과 대한문 사이에 놓여 덕수궁의 3문 체제를 완성시키는 문이었다.

큰사진보기

|

| ▲ 중화문, 중화문 - 조원문 - 대한문으로 이어지는 3문 체제를 확인할 수 있다.

|

| ⓒ 박배민 | 관련사진보기 |

문화재청에서 2005년 발간한 <대한문수리보고서(2005)>에서는 <중화전영건도감의궤>를 근거로 조원문이 1902년 9월에 공사를 시작해, 같은 해 11월에 완공하고 현판을 걸었다고 한다. 1902년이면 중화전(불타기 전 2층 지붕 중화전)과 중화문이 세워질 때다. 이때 조원문도 함께 세운 것인데, 조원문의 방향을 주의깊게 볼 필요가 있다.

큰사진보기

|

| ▲ 중화문 앞에서 대한문을 바라 본 모습. 이 길 중간에 조원문이 서있었을 것이다.

|

| ⓒ 박배민 | 관련사진보기 |

조원문은 중화전이 바라보는 방향(남쪽)이 아닌, 대한문(당시 대안문)과 같은 방향(동쪽)을 바라 보고 있다. 이것은 정문으로 사용하고 있던 인화문이 아닌, 대한문을 정문으로 사용하려는 일종의 의지 표시였다.

조원문은 1904년 대화재의 위협에서도 살아 남았지만, 일제에 의해 덕수궁이 공원처럼 바뀌며 함께 훼철되었다. 언제 어떻게 철거되었는지도 알 수 없다. 그저 1913년 이왕직사무실이 만들어지는 그 즈음에 없어지지 않았나 추측할 뿐이다.

큰사진보기

|

| ▲ 1904년 덕수궁(경운궁) 화재 현장을 일본인 사진가 무라카미 고지로가 찍은 사진. 오른쪽에 조원문이 보인다. 위치상 대한문과 헷갈릴 수 있지만, 조원문은 팔작지붕을 얹은 덕분에 대한문과 명확히 구분이 된다. |

| ⓒ 코넬대학교 소장 | 관련사진보기 |

문화재청은 2022년부터 2029년까지 진행될 덕수궁 2단계 복원 사업을 통해 조원문을 재건할 계획이다. 조선 궁궐의 전통적인 3문 체제가 완성된 덕수궁의 새로운 경관을 기대하며 중화문을 향해 나아간다.

중화전으로

조원문이 있던 자리를 지나 조금 더 걷다 보면 행각이 없이 홀로 서 있는 중화문을 만날 수 있다. 처음부터 중화문만 세워진 것은 아니었다. 일제 강점기 동안 덕수궁 전체가 크게 훼손되면서 중화전을 중심으로 중화문까지 이어지던 행각이 모두 파괴되었다. 현재 중화문 동쪽에 남아 있는 작은 행각만이, 과거 행각이 있었음을 암시하는 유일한 흔적이다.

큰사진보기

|

| ▲ 중화문 사이로 보이는 중화전. 많은 관람객이 중화문에 걸터 앉아 중화전을 감상한다.

|

| ⓒ 박배민 | 관련사진보기 |

중화문 너머로 중화전이 보인다. 중화전은 덕수궁의 중심 건물이다. 물리적으로도 덕수궁 권역 중심에 위치해 있고, 위계상으로도 덕수궁에서 으뜸 건물이다.

지금 우리가 보고 있는 중화전은 단층 건물이다. 엄연히 임금(황제)이 머물렀던 중화전인데 위계에 맞지 않게 단층이 아쉬워 보일 수 있다. 여기에는 숨은 사정이 있다.

1902년 처음 지어진 중화전은 본디 2층 외관의 장엄한 건물이었다. 경복궁 근정전이나 창덕궁 인정전처럼 말이다. 하지만 축조 2년 만에 화재로 중층 중화전이 소실되고, 1906년에 지금 우리가 보고 있는 단층 중화전으로 다시 지어진다.

지금보다 훨씬 웅장했을 중층 중화전의 모습을 엽서로나마 눈에 담아 보자.

큰사진보기

|

| ▲ 중층 모습의 중화전. 왼쪽 뒤 하얀 석조 건물은 구성헌이다. 구성헌은 석조전을 완공하며 철거된 것으로 추정된다. 중화전과 중화문을 둘러 싸고 있는 행각도 확인할 수 있다. 1902년~4년 사이 제작 추정.

|

| ⓒ 국립고궁박물관 | 관련사진보기 |

100년 넘게 한 자리를 지키고 있는 중화문을 넘어 중화전으로 다가가보자.

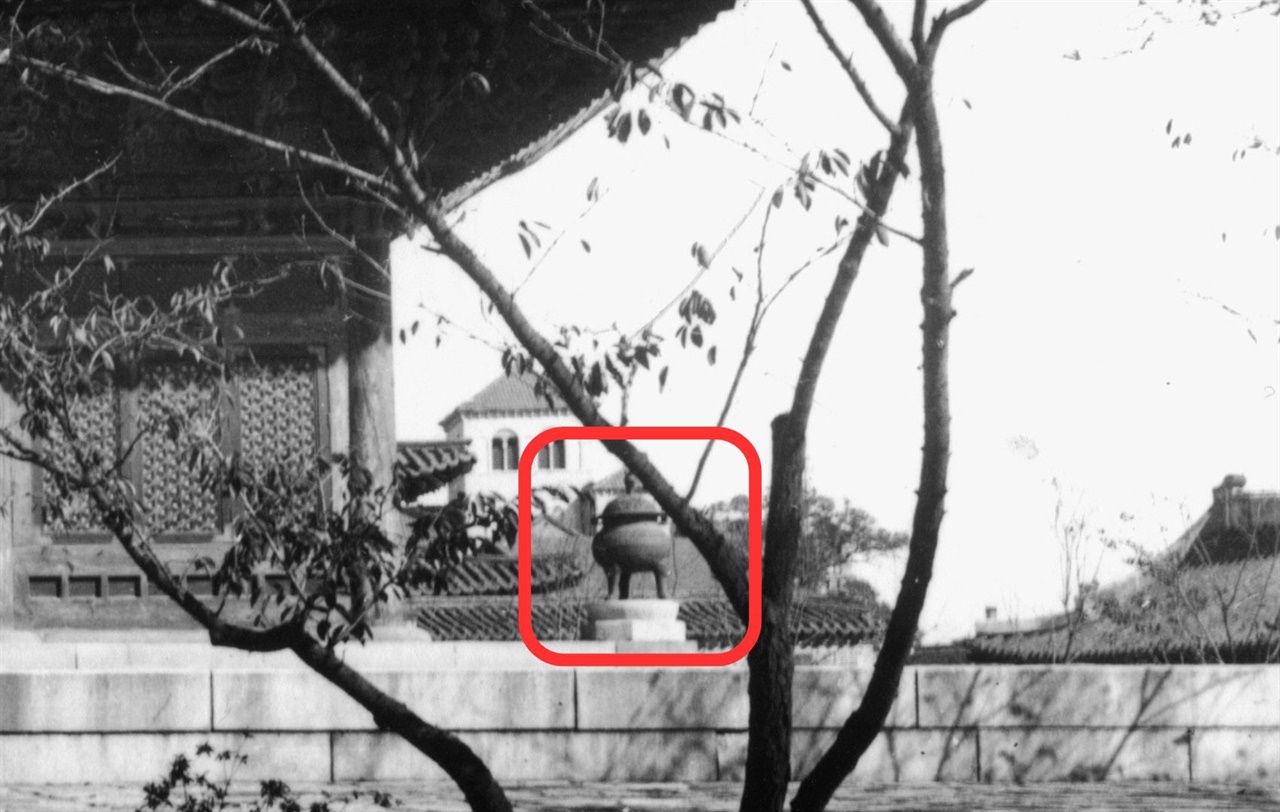

법궁의 상징, 향로

중화전 양쪽 월대(중화전을 받치고 있는 넓은 돌 기단) 귀퉁이에 청동 향로가 한 개씩 배치되어 있다. 요즘은 일상적으로 향을 피우지만, 과거에는 제례나 국가 의례에서 신과 교감하고 예를 표하기 위해 향을 피웠다(이경희, 이주영, 권영숙 2005).

큰사진보기

|

| ▲ 국립고궁박물관에서 발견된 향로 뚜껑(왼쪽). 뚜껑을 향로에 올려 놓은 모습(오른쪽)

|

| ⓒ 문화재청 | 관련사진보기 |

향로의 상징성 때문에 크고 고정된 형태의 향로는 법궁에만 설치할 수 있었다. 때문에 조선의 법궁이었던 경복궁, 대한제국의 법궁 덕수궁에서만 향로를 만날 수 있다. 반면, 별궁이었던 창덕궁과 경희궁 그리고 창경궁에서는 고정식 대형 향로를 찾을 수 없다.

큰사진보기

|

| ▲ 덕수궁 월대 위에 있는 정형향로. 뚜껑으로 덮여 있는 모습이 보인다. 정확한 촬영일은 알 수 없으나, 문화재청은 1897년으로 추정한다.

|

| ⓒ 국립중앙박물관(건판 28491) | 관련사진보기 |

이 향로 한 쌍은 원래 뚜껑도 있었다. 그러나 1910년대 이후로 어떤 이유에서인지 뚜껑이 사라졌고, 100년이 지난 2010년에 이르러서야 국립고궁박물관 수장고에서 찾아낼 수 있었다. 문화재청은 뚜껑을 복제해 향로에 다시 올려놓겠다고 밝혔지만, 필자가 방문한 날에는 아쉽게도 뚜껑이 덮혀 있지 않았다.

황제의 답도

중화전에 들어가기 위해서는 돌계단을 거쳐야 한다. 이 계단 사이에는 임금이 가마를 타고 오르던 '답도'가 설치되어 있다. 답도에는 군주를 상징하는 상서로운 짐승이 새겨지는데, 경복궁과 창덕궁 모두 봉황이 새겨져 있다. 중국의 거대 왕조로 인해 조선이 제후국의 위상에 머물렀기 때문이다.

그러나 조선은 고종이 대한제국을 선포하고 황제로 즉위하면서, 황제를 상징하는 용을 적극 사용하기 시작했고, 그 결과 답도에도 용이 새겨졌다.

천장을 뒤덮은 용

답도를 지나 중화전 안을 살펴보자. 우선 고개를 들어 천장으로 시선을 돌려보자. 화려한 단청 사이로 노오란 용 장식이 도드라진다. 두 마리 황룡이 경복궁 근정전 천장의 황룡과 닮은 듯하다. 실내디자인 박사 정유나는 두 쌍의 황룡이 동일한 것이라고 보기도 한다(정유나, 2004).

외형적으로는 유사해 보이지만, 소소한 차이도 있다. 근정전의 용은 발톱이 7개인 칠조룡이고, 중화전의 용은 발톱이 5개인 오조룡이다. 창덕궁 인정전과 창경궁 명정전에는 황룡이 아닌 봉황이 조각되어 있다. 천장(우물반자) 격자 무늬에서도, 사각판(청판)마다 쌍룡이 그려진 것을 확인할 수 있다.

임금의 병풍, 일월오봉병

시선을 천장에서 조금 내려보자. 전돌이 깔린 바닥 위로 임금(황제)의 자리(용상)가 보인다. 임금을 상징하는 일월오봉병도 보인다.

큰사진보기

|

| ▲ 어좌 뒤로 하얀색 달, 빨간 색 해, 봉우리 5개가 그려진 일월오봉병이 보인다.

|

| ⓒ 국가문화유산포털 | 관련사진보기 |

중화전 영건도감의궤과 경운궁 중건도감의궤에 따르면 당시 오봉병의 높이는 12척 6촌(384㎝)이고, 넓이는 11척2촌 (342㎝)이다. 현대에 실측한 일월오봉병의 크기(385cm * 363cm)와 거의 일치한다는 것을 알 수 있다.

덕수궁 전시 학예연구사 전나나는 이를 근거로 지금 우리가 보고 있는 오봉병은 1906년 중화전 중건 당시 설치된 일월오봉병이 그대로 전해지고 있는 것으로 추정한다(전나나 2020).

녹색보다 위, 황색

덕수궁의 문살은 황색으로 칠해져 있다. 동양에서 황색은 황제만이 사용할 수 있는 색으로, 고종이 대한제국을 선포하고 황제로 즉위한 이후, 중화전 창살과 문살을 황제를 상징하는 황색으로 제작했다. 마찬가지로 순종 황제가 머물렀던 창덕궁 인정전의 문살도 황색이다. 반면, 황제가 아닌 임금의 지위에서 사용되었던 경복궁 근정전의 창살은 녹색으로 칠해져 있다.

중화전을 돌아 봤으니, 목조 건물 사이에서 이질감을 뽐내고 있는 석조전으로 넘어 가보자.

- 다음 편에서 이어집니다. 덧붙이는 글 | *참고문헌

전나나, 덕수궁 중화전 당가 구조와 오봉병의 원형에 대한 고찰, 2020

유홍준, <나의 문화유산 답사기-서울 편 2>, 2017

문화재청, 「덕수궁 조경 정비 기본 계획」, 2016

문화재청, 「대한문수리보고서」, 2005

이경희 •이주영•권영숙, 「우리나라 전통 향의 용도와 성격적 특성」, 2005

정유나, 덕수궁의 천장 조형에 관한 연구, 2004

* 이 글은 외부 채널(개인 블로그)에도 함께 발행됩니다.