큰사진보기

|

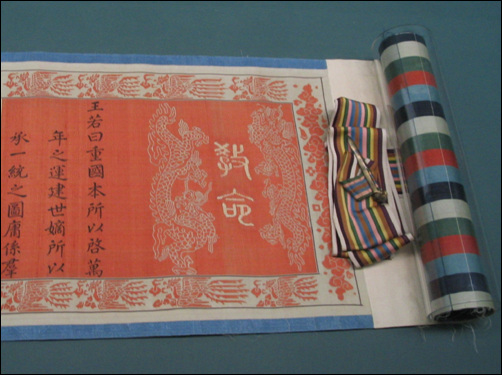

| ▲ 교명 영조 임금이 손자(정조)에게 내린 세손 책봉 교명. 본 기사와는 직접 관련이 없는 참고자료입니다. 국립고궁박물관 소장 |

| ⓒ 이정근 |

관련사진보기 |

교서가 송현수의 집에 도착했다. 궁에서 파견된 별감이 정사 효령대군을 인도하여 대문 밖 동쪽에 서고 부사는 조금 뒤에 섰다. 왼쪽 머리를 생색 명주(生色繪)로 묶은 산 기러기를 가슴에 안은 상림원(上林園) 관원이 그 뒤에 섰다. 송씨 족친의 안내에 따라 교서가 막차 안에 모셔졌다.

"풍저창 부사 송현수는 교명을 받으시오."교서관이 고했다.

"성은이 망극하옵니다."송송현수가 몸을 굽혀 예를 갖췄다. 별감이 나아가 사자는 들어오도록 고하고 송씨 족친은 송현수를 인도하여 효령대군을 대문 밖에서 맞이했다.

"신 송현수의 딸은 아직 나이가 어리나 교서로 전하의 찾음을 받았으니 명을 따르겠습니다."정사 효령대군과 부사가 안내자의 인도에 따라 대문을 통과했다. 뒤이어 교서를 받든 사람과 기러기를 안은 사람이 따라 들어갔다. 임금의 청혼 의사가 처자 집 문턱을 넘어선 것이다.

큰사진보기

|

| ▲ 교지함 임금으로부터 교지를 받은 가문은 이 함에 넣어 가보로 보관했다. 국립민속박물관 소장 |

| ⓒ 이정근 |

관련사진보기 |

송씨 족친의 안내에 따라 사자가 동쪽 계단으로 올라가 사당(祠堂) 한가운데에 이르렀다. 정사(正使)는 남향하여 서고 부사는 정사의 동남쪽에 섰다. 교서를 받든 사람과 기러기를 안은 사람은 부사의 동남쪽에 서향했다.

송현수가 뜰 가운에로 나아가 북향하여 네 번 절했다. 교서를 받든 사람이 교서를 가지고 부사의 앞에 나아갔다. 부사가 교서를 받아 몇 걸음 나아가 정사에게 주고 제자리로 돌아갔다.

"교서를 받으시오."효령대군의 목소리가 사당을 울렸다. 꿇어앉아 있던 송현수가 두 손을 내밀어 교서를 받았다.

"풍저창부사 송현수에게 하교한다. 왕은 말하노니, 하늘과 땅이 이루어져 인륜을 세우고 부부를 만들어 사직과 종묘를 받들게 하였다. 대소신료들에게 청혼 문제를 의논하니 모두 적당하다 하므로 옛날의 전장(典章)에 따라 정사 효령대군 이보와 부사 호조판서 조혜로 하여금 예(禮)를 갖추어 납채(納采)하게 한다. 이에 교시하노라."교서를 받아든 송현수가 물러가서 좌우(左右) 사람에게 건네주고 북향하여 다시 꿇어앉았다. 기러기를 안은 사람이 부사 앞으로 나아갔다. 부사가 기러기를 받아 정사에게 주고 자기 자리로 돌아갔다. 정사가 기러기를 송현수에게 주었다. 기러기를 받은 송현수가 물러가서 좌우 사람에게 넘겨주고 북향하여 섰다.

큰사진보기

|

| ▲ 기러기 사대부가의 혼례에 쓰였던 나무 기러기. 국립민속박물관 소장 |

| ⓒ 이정근 |

관련사진보기 |

기러기는 일생동안 하나의 짝을 사랑한다. 신(信)이다. 한 마리가 죽어도 다른 한 마리는 평생 혼자 산다. 절(節)이다. 하늘을 날을 때는 비행 경험 많은 기러기가 맨 앞에 서고 공기 저항을 최소화 한다. 지(智)다. 무리는 선두를 따르고 힘들어 하면 교대한다. 예(禮)다. 어디를 가나 흔적을 남긴다. 덕(德)이다. 성리학의 이념과 맞아 떨어진다.

궁중혼례에서는 산 기러기를 이용했다. 지금이야 사육할 수 있지만 그 당시 산 기러기는 귀했다. 매 사냥을 할 수 있는 부류만의 특권이다. 그것을 이용할 수 없는 반가에서는 정교하게 조각한 나무 기러기를 사용했다. 그것마저도 구할 수 없는 일반 서민들은 산 닭을 사용했다. 기러기는 하늘과 땅을 왕래하는 신(神)의 사자로 여겼다. 하늘과 인간을 연결하는 영물로 본 것이다.

큰사진보기

|

| ▲ 닭 서민들의 혼례에 기러기 대용으로 쓰였던 닭. 국립민속박물관 소장 |

| ⓒ 이정근 |

관련사진보기 |

송씨 족친이 전함(箋函)을 챙겨 송현수에게 주었다. 장식이 아름다운 함이었다. 사가에서는 볼 수 없는 진귀한 함이다. 궁에 들어가는 물건이니 아무렇게나 만들 수 없다. 장인의 손끝에서 만들어진 함을 내려 보내주어 다시 궁으로 올린 것이다. 송현수가 함을 받아 나아가서 꿇어앉은 자세로 효령대군에게 올렸다. 청혼을 수락하는 징표다.

"주상 전하께서 비루한 족속에서 배필을 찾으시니 그 아름다운 명령에 몸 둘 바를 모르겠습니다. 예의범절이 부족한 신의 딸이 채택되어 자리를 채웠으나 삼가 옛날 전범을 받들어 엄숙히 전교를 받들 것입니다."효령대군이 전함을 받아 부사에게 건넸다. 부사가 나아가서 받아 교서를 받들고 왔던 사람에게 주었다. 안내자가 사자를 인도하여 나갔다. 뒤이어 전함을 받은 사람이 뒤따라 나갔다. 그 사이 송현수는 뜰 서쪽에 몸을 굽히고 서 있다가 전함이 지나간 후 허리를 바로 폈다. 효령대군이 중문 동쪽에 서향하여 섰다.

"송현수는 이미 예를 행하였으니 이제는 사양할 수 없다."정사 효령대군이 임금을 대신하여 명령했다.

"명 받들어 모시겠습니다."송현수가 읍하고 네 번 절했다. 의식을 마친 효령대군이 일행을 이끌고 경복궁으로 향했다.

사자를 배웅한 송현수는 집안으로 돌아와 납채의(納采儀)가 무사히 끝났음을 사당에 고하고 교서를 바쳤다.

"조상님이시여! 소자의 여식이 왕비가 되었습니다. 이 나라의 국모 말입니다. 이 모든 영광은 하늘에 계신 조상님께서 도와주신 덕분이라 생각합니다. 이 가문의 영광! 소자 혼자 기뻐하기에는 너무나 벅찹니다. 하늘에 계신 조상님들도 기뻐해 주소서."감개무량하다.

"조상님이시여! 비록 연은 끊어졌으나 옛정을 잃지 않고 이번 혼례를 후원하신 영응대군께 결초보은 할 수 있도록 힘을 내려 주소서."너무 고맙다. 비록 조강지처를 내 치고 새장가를 들었지만 고마운 사람이다.

"내일처럼 적극적으로 도와준 동서 또한, 잊을 수 없는 은인입니다. 생각지도 않았던 이번 혼사. 소자 혼자로는 어림없는 일입니다. 두 분 아니면 결코 성사될 수 없는 남의 집안 이야기입니다. 그 남의 집안 이야기가 우리 가문 이야기가 되었습니다. 기뻐해 주소서."감격에 겨워 눈물이 났다. 평소 팔삭동이 라고 업신여겨보던 한명회로터 이렇게 큰 도움을 받으리라고는 생각지도 못했다. '어느 구름에서 비가 내릴지 모른다.'는 옛 사람들의 말이 맞은 것 만 같았다.

'총각 임금님의 청혼을 받은 집안이 있으면 나와 보라고 해!' 소리라도 지르고 싶다. 허나, 사대부가 그렇게 경망스럽게 할 수도 없다. 얼마 후면 임금의 국구가 될 사람이지 않은가. 가볍게 처신할 수도 없다. 슬픔을 참는 것도 고통이지만 기쁨을 절제 하는 것도 어려운 일이다.

일사천리로 진행되는 임금님의 결혼후속조치가 신속히 이루어졌다. 송현수의 관직이 승차되고 혼인이 이루어진 징표로 예물을 보내는 납징(納徵)이 거행되었다.

"경의 딸이 효우(孝友)하고 공검(恭儉)하여 마땅히 종묘를 받들고 국조(國祚)를 길이 계승하리라 믿어 검은색 폐백 6개와 분홍색 폐백 4개 그리고 승마로써 전례(典禮)를 빛나게 하도다."납채의와 똑같은 의식으로 송현수 집에 전달되었다.

"주상 전하께서 아름다운 명령으로 비루한 집에 혼인을 내려 주시고 소신의 관직을 높이어 두터운 예로 총애하시니 삼가 옛날 전장(典章)을 받들어 엄숙히 전교를 받들겠나이다."동지돈녕부사로 제수된 송현수가 답했다. 뒤이어 길일을 택하여 처자의 집에 알려주는 고기(告期)가 일사천리로 진행되었다. 이제 남은 것은 송현수의 딸을 왕비로 책봉하는 책비(冊妃)와 사자를 보내 왕비를 맞아들이는 봉영(奉迎). 잔치를 베푸는 동뢰(同牢). 그리고 합방이 남았다. 가슴 설레는 첫날밤이다.