"중학생 되면 휴대폰 사줄게."'아, 그때까지 어떻게 참아…'6학년 때였다. 애들은 다 휴대폰 가지고 있는데 나만 없는 게 무척 자존심 상했다. 그래서 만날 인상을 쓰고 다녔다. 그러던 그해 여름, 엄마는 내가 인상 쓰고 있는 게 불편했는지 사주겠다고 하셨다. 평소처럼 그냥 졸라본 건데 갑자기 허락하셔서 당황했지만, 한편으로는 뛸 듯이 기뻤다.

그날 나는 엄마와 바로 휴대폰점으로 가 이름 모를 슬라이드폰을 샀다. 요금제를 설정하며 엄마가 말했다.

"요즘 애들 문자 요금이 장난 아니라는데….""엄마, 괜찮아! 난 정말 말 그대로 적당히 할 거니까. 약속할게!"휴대폰이 생긴 자체가 좋은 나머지 나는 선뜻 약속을 해버렸다.

'문자 적당히 할게', 엄마에게 약속했건만...

다음날 학교에 가서 반 친구들에게 휴대폰 구입 사실을 알렸다. 그러자 너도나도 전화번호를 알려달라 했고, 나도 친구들의 전화번호를 휴대폰에 저장하기 바빴다. 이때부터 웬만한 대화는 다 문자로 하기 시작했다.

모든 게 문자로 통하고 문자로 해결되는 생활에 익숙해지자 문제가 생겼다. 문자를 보냈는데 답장이 안 오면 초조해지는 것이다.

'왜, 이렇게 답장이 안 올까? 왜, 쟤는 나하고는 문자하지 않고 다른 애하고만 문자를 할까?'문자로 친하고, 안 친하고가 결정이 돼버리면서 친구 걱정이 장난이 아니었다.

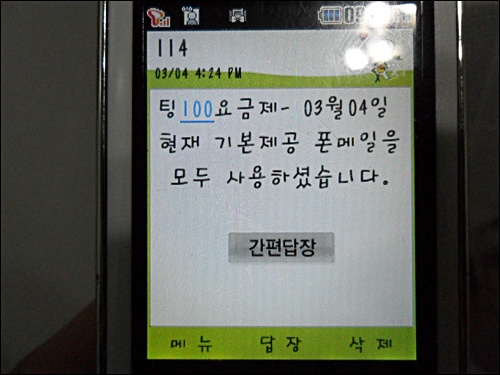

무엇보다 문제는 요금이었다. 엄마에게 적당히 문자하겠다고 약속했건만 내 문자는 며칠 만에 동나기 일쑤였다. 그럴 때면 집에 있는 인터넷 전화기로 문자를 했다. 그러던 어느 날 전화요금 고지서를 본 엄마는 내가 집 전화기로 문자 한 것을 알고는 날 혼내셨다.

"너, 적당히 문자 쓰기로 해놓고 이게 뭐야? 집 전화기까지 썼어?"나는 다시는 안 그러겠다고 약속했다. 하지만 그것도 혼날 때만이었다. 난 다시 집 전화기에 손을 대기 시작했다. 거실에 아무도 없을 때 잽싸게 전화기를 가져와 내 방에서 문자를 주고받은 후 후다닥 갖다놓는 식이었다. 요금이 걱정이었지만, 친구들과 문자를 하지 않아 왕따가 될지도 모른다는 걱정이 더 컸기에 그럴 수밖에 없었다. 이후로도 몇 번 엄마에게 혼나면서도 문자 하는 버릇은 고칠 수가 없었다.

이 와중에 나는 문자로 같은 반 남자애와 '남친', '여친'을 하기까지 했다. 어느 날이었다. 반 남자애에게서 문자가 왔다.

'우리 한번 사귀어볼래???ㅋㅋ''ㅇㅇ조아'평소에 문자를 자주 하던 그 아이와 난 이처럼 완전 초간단하게 사귀게 되었다. 난 그 아이와 문자로 사귀고, 문자로 말하고, 문자로 싸우고, 문자로 화해하고, 문자로 닭살 돋는 말을 하고, 문자로 웃었다. 모든 게 다 문자로 이루어졌다.

그런데 한가지 이상한 것은 문자로는 완전 잘 말하는데, 정작 학교에서 보면 아는 체를 하지 않을 정도로 어색했다. 너무 불편해서 똥이 나올 지경이었다(난 불편하면 속이 부글부글 끓는다). 그 때문인지 그 남자아이와는 오래가지 않았다. 난 걔에게 '나 이제 너 싫다'고 문자를 보냈고, 그것으로 끝났다. 우리는 문자로 시작하고 문자로 끝냈다.

할머니 쓰러지신 날, 휴대폰 때문에 울었던 나6학년 가을, 그렇게 문자에 빠져 허우적대던 생활을 '종결'하는 사건이 일어났다. 할머니가 새벽에 뇌졸중으로 쓰러지신 것이다. 새벽에 병원에 갔다가 동생과 나를 데리러 엄마가 잠깐 집에 왔는데 그때 마침 내가 문자를 하고 있다가 엄마에게 걸렸다. 엄마는 한 달간 폰을 압수하겠다고 하시고는 빨리 옷 입고 병원에 갈 준비하라고 하셨다.

병원에서 난 마음이 복잡했다. 할머니는 쓰러져 수술하고 계시는데도 난 한 달간 휴대폰 없이 어떻게 사나 하는 걱정을 하고 있었다. 그날 할머니 수술이 길어져 우린 학교도 가지 않고 병원에 있었는데 순간 친구도 옆에 없고 폰도 없다는 생각에 너무 허전했다.

그날 오후 나는 아빠와 잠시 바람을 쐬러 병원에 있는 야외공원 같은 곳으로 나갔다. 그때 갑자기 눈물이 나왔다. 한편으로는 휴대폰을 뺏긴 게 억울해서였고, 또 한편으로는 수술받는 할머니에게 미안해서였다. 아니다. 솔직하게 말하면 휴대폰 때문에 눈물이 나왔다.

그러면서도 할머니가 위독해서 수술을 받는데 바보같이 왜 이런 생각이나 하고 있나, 할머니가 아파할 동안 왜 그딴 기계 따위에 빠져 할머니를 위해 눈물 몇 방울도 흘리지 못하나, 어렸을 때 나를 그렇게나 사랑해주시고 돌봐주셨던 할머니를, 그런 할머니와는 비교할 수도 없는 휴대폰 따위 때문에 눈물을 흘리다니, 그 눈물 한방울 흘릴 시간에 조금이라도 하느님께 빌어야 하는데, 이런 생각을 하면서 나 자신이 한없이 밉기도 했다.

그날 할머니의 수술은 오후 늦게야 끝났다. 그때부터 지금까지 할머니는 의식 없는 상태로 병원에 누워 계신다.

그 긴 하루가 지나고 난 다음 날부터 한 달간 난 휴대폰 없이 지냈다. 엄마는 정확히 한 달 후에 휴대폰을 돌려주셨다. 그런데 이상하게도 휴대폰을 돌려받았는데 문자를 하고 싶은 마음이 나지 않았다. 할머니 생각도 나고, 한편으로 그렇게 문자에 빠져 있던 내가 미친 것 같기도 하고….

큰사진보기

|

| ▲ 3월 1일에 요금이 들어오는데 4일에 무료 폰메일을 다 써버렸다. 이 사진을 올리는 순간 엄마가 봐버렸다. 혼났다. |

| ⓒ 이진선 |

관련사진보기 |

그날 이후 난 필요할 때만 문자를 쓰게 되었고 중2 학생인 지금은 문자 요금이 남아돌 정도로 착하게 쓰고 있다(아니, 이번 달은 새학기라 사귈 애들이 많다 보니 벌써 문자가 동이 나긴 했지만…).

지금 생각하면 6학년 때 내가 참 바보였다. 슈퍼울트라 캡숑 바보였다.