날치는 날쌔게 나는 것이 좋아바다 위를 솟구쳐서 날아보고.주꾸미는 쭈그리고 숨는 것이 좋아빈 소라껍질 속에 쭈그리고 숨고.따개비는 다닥다닥 붙어살기 좋아 갯바위에 다닥다닥 붙어살고.넙치는 납작하게 엎드리는 것이 좋아바다 밑 모래 위에 납작하게 엎드리고.-15쪽, '좋아, 좋아' 모두 TV, 인터넷, 손전화 등이 아이들 눈과 마음을 빼앗아 버린 시대, 동시를 차분하게 읽고 있는 아이들은 몇이나 될까. 최첨단문명이 어른들 혼마저 빼먹으며 제멋대로 갖고 노는 요즈음, 오프라인 세상보다 온라인 세상에서 놀기를 더 좋아하는 아이들에게 어쩌면 동시는 꽤 지루하고 따분한 글일지도 모른다.

아이들 마음이 이렇게 온라인 세상에서 바싹바싹 메말라가고 있는 데도 불구하고 동시 쓰기를 고집하는 시인이 있다. 그는 바다에게 말을 걸고, 바다 속 생물들과 바다 가까이 있는 꽃과 나비들에게도 농을 툭 던진다. 그리하여 마침내 바다 속을 꼼꼼히 헤집는 어부가 되어 동시를 멍게처럼 따서 동시집이란 그물에 담는다.

시인 김명수. 그가 그런 시인이다. 그는 바다를 건지는 어부다. 그가 바라보는 바다와 바다 속에서 살아가는 생물들은 모두 사람처럼 말을 하고, 사람처럼 웃고 운다. 바다가 발가벗고 목욕을 하고, 고기와 해초, 조개, 고래, 인어들도 목욕을 한다. 꽃조개는 토라지면 입을 꼭 다물고, 잠을 잘 때에는 저도 몰래 혀를 쏘옥 내민다.

짙푸른 바다에게 바치는 동시집

큰사진보기

|

| ▲ 시인 김명수 동시집 <상어에게 말했어요> '산속 어린 새', '마지막 전철'을 낸 김명수 시인이 5년 만에 세 번째 동시집 <상어에게 말했어요>(이가서)를 펴냈다 |

| ⓒ 이종찬 |

관련사진보기 |

"어린 시절 저는 나비와 새들과 꽃들과 나무들이 말을 할 수 있었으면 좋겠다고 생각했습니다. 그 바람은 아직도 저에게 잊히지 않고 남아 있습니다. 저는 세상의 모든 생물이 우리와 똑같은 마음을 지녔다고 생각합니다. 우리가 새들과 나무들과 나비들과 강변의 조약돌과 모래알의 말을 들을 수 있고 서로 함께 이야기 할 수 있는 날은 언제일까요?"-'머리말' 몇 토막

'산속 어린 새', '마지막 전철'을 낸 김명수 시인이 5년 만에 세 번째 동시집 <상어에게 말했어요>(이가서)를 펴냈다. 제1회 해양문학상을 받은 시인은 그동안 어린이들이 읽어야 할 바다 동시를 참 많이 썼다. 이번 동시집에는 아이들이 바다를 더 잘 알게 하고, 따뜻한 바다를 그려줄 동시들이 듬뿍 담겨 있다.

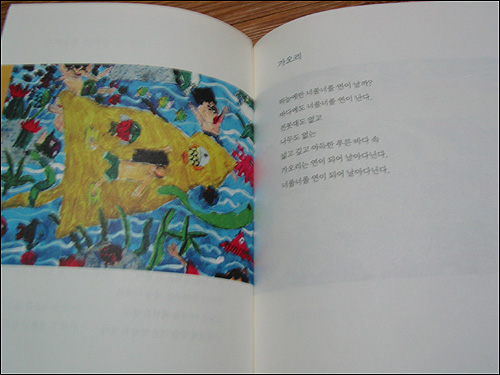

이 동시집은 '아기 멍게 빨긋빨긋 여드름 나서', '숭어야, 왜 뛰니?', '고기 말 큰 사전', '고등어 등 빛깔', '억울하다 억울해!' 등 모두 5부로 나뉘어져 있다. '용왕님은 누구니?' '멍게' '몽돌' '병어와 뱅어 그리고 벵어돔' '상어는 외롭다' '꼴뚜기가 꼴찌라고?' '울고 싶은 바다' '갯지렁이 유언' '북극곰 전화' '그리움을 일깨운 건 연어' '가오리' 등 56편이 그것.

김명수 시인은 27일 전화통화에서 "이번 동시집에 실린 동시를 쓰면서 바다 속 고기들과 조개들 그리고 바닷가에 자라는 꽃들과 풀들에게 말을 걸었다"며 "이 책을 읽는 어린이 여러분이 사람과 사람들끼리만 친구가 되는 것이 아니라 세상 모든 만물과도 참다운 친구가 되기를 진심으로 바란다"고 말했다.

아기 멍게 빨긋빨긋 여드름 났네요멍게는 아기 때도 빨간 여드름.아기 멍게 빨긋빨긋 여드름 나서엄마 멍게아기 멍게 제일 예쁘고.-28쪽, '멍게' 몇 토막시인 김명수는 해양경찰청이 연 '바다사랑 어린이 그림 그리기 대회'에서 상을 받은 그림이 삽화로 실려 있는 이번 동시집에서 바다와 깊은 사랑을 나눈다. 그가 쓴 동시 곳곳에는 바다 속에서 살아가는 생물들이 나누는 이야기로 가득하다. 바다와 바다 속 생물들이 사람처럼 살가운 정을 나누고 있다는 것이다.

그는 이번 동시집에서 어린이들을 넓고 푸른 바다로 데려간다. 날치, 주꾸미, 넙치, 상어, 짱뚱이 등 수많은 바다 생물을 정겨운 벗으로 삼아 때로는 더없이 맑고 푸르며, 때로는 아스라한 안개가 퍼진 바다 빛깔을 그린다. 그뿐이 아니다. 돌멩이, 파도와 같은 무생물에게도 새로운 생명을 훅 불어넣는다.

그는 바다 생물과 무생물을 가까운 거리에서 바라보기도 하고, 먼 거리에서 바라보기도 하면서 "시시때때 달라지는" 바다 빛깔을 그린다. 물고기떼가 만들어내는 "파도타기 카드섹션"이나 "멍게는 어른 되도 빨간 여드름 / 엄마 멍게 울긋불긋 여드름 나서" 등도 그만이 지닌 따스한 바다 사랑에서 나온 동시들이다.

큰사진보기

|

| ▲ 시인 김명수 이번 동시집에는 아이들이 바다를 더 잘 알게 하고, 따뜻한 바다를 그려줄 동시들이 듬뿍 담겨 있다 |

| ⓒ 이종찬 |

관련사진보기 |

바다에도 화장실이 있을까 바다에는 화장실이 없다.바다에는 화장실이 없어도바닷물은 깨끗하다.수많은 고기들이 모여 살아도바다에는 화장실이 하나도 없다.고기들은 바다를 더럽히지 않는다.고기들은 화장지도 쓰지 않는다.-49쪽, '바다 화장실' 모두 시인 김명수는 "바다에는 화장실이 없어도 / 바닷물은 깨끗하다"며 은근슬쩍 사람들이 살아가는 이 세상을 빗댄다. 도시에는 화장실이 많아도 늘 지저분하고 더럽다는 것이다. "고기들은 화장지를 쓰지 않는다"에서는 사람들이 살아가는 이 세상에는 화장지를 그렇게 많이 쓰면서도 바다처럼 푸르고 맑지 못하다는 것을 꼬집는다.

그는 바다를 통해 은근슬쩍 문명이 낳은 이 세상을 매질한다. "'어물전 망신을 꼴뚜기가 시킨다'고 / 꼴뚜기젓을 먹으며 사람들은 말하지만"에서도 꼴뚜기젓을 맛나게 먹으면서도 꼴뚜기를 조롱하고 있는 사람들 심뽀를 엿본다. 그가 바라보는 바다에서는 "어느 고기 더 크다고 우쭐대지 않고 / 어느 고기 더 작다고 기죽지 않"(꼴뚜기가 꼴찌라고)는다.

시인 김명수가 바다에게 말을 걸며 현미경처럼 또렷하게 비추는 문명비판은 여기에 그치지 않는다. "바다의 주인이 진짜 누굴까? 하고 누가 묻는다면 사람이 대답할까? 바다의 주인은 사람들이라고"(바다의 주인)라거나 "고기들이 제일 싫어하는 말 / 그물, 낚시, 미끼, 통발"(고기 말 큰 사전), "'시험에 떨어졌다 / 미역국을 먹었다'"(미역) 등이 그러하다.

큰사진보기

|

| ▲ 시인 김명수 그가 쓴 동시 곳곳에는 바다 속에서 살아가는 생물들이 나누는 이야기로 가득하다 |

| ⓒ 이종찬 |

관련사진보기 |

갯지렁이가 남긴 유언, 미끼 되지 마세요제발 미끼는 되지 마세요!제 친구를 죽이는 미끼 되지 마세요.제 뜻은 아니지만, 운명이라 하지만고기들은 제 친구, 고기들은 제 형제.제 친구 위해, 제 형제 위해한 목숨을 희생하지 못할망정 낚시 바늘 숨겨주는 미끼 되지 마세요.마지막 꿈틀대는 제 모습 보고 제가 남긴 유언 잊지 마세요.-100쪽, '갯지렁이 유언' 모두시인 김명수가 쓴 동시들을 읽으면 바다가 애인으로 다가선다. 날치, 쭈꾸미, 따개비, 넙치, 멍게, 가오리, 고래 등이 살가운 벗이 된다. 그가 바라보는 바다 생물들은 생선가게에 널려 있는 물고기나 횟집에서 횟감으로 칼질되어 상에 오른 것이 그런 먹을거리가 아니다. 바다 생물들도 사람처럼 아파할 줄 알고, 화장할 줄도 안다는 것이다.

"바다는 울고 싶다. / 몸부림친다"(울고 싶은 바다)가 그러하고, "염색약이 없어도 걱정 말라고 / 네 먹물을 조금 꺼내 염색하라고 / 그것도 싫다면 말미잘에게 / 가발을 빌려 쓰고 다녀보라고"(바다 속 이발관)라거나 "광어와 가자미와 / 넙치와 도다리는 / 아득한 옛날에 / 한 할아버지 밑에서 / 태어났을 거야"(한 할아버지 자손)가 그러하다.

시인 김명수가 바라보는 바다 속 세상은 뭍에 있는 이 세상과 빼다 박았다. "하늘에만 너풀너풀 연"(가오리)이 날아다니는 것이 아니다. 바다 속에서도 가오리가 뭍에서 하늘로 날아오르는 가오리연이 되어 너풀너풀 짙푸른 바다 하늘을 날고 있다. 바다 속 산호초 나라에도 뭍처럼 "사계절이 함께"(산호초 나라) 번갈아가며 온다.

이야기가 있는 동시가 사는 바다

큰사진보기

|

| ▲ 시인 김명수 그는 이번 동시집에서 어린이들을 넓고 푸른 바다로 데려간다 |

| ⓒ 이종찬 |

관련사진보기 |

시인 김명수가 펴낸 세 번째 동시집 <상어에게 말했어요>에는 마치 한 편 동화를 읽는 것처럼 이야기가 있는 동시가 있다. 따뜻한 유머로 바다 속 생물들이 저마다 지니고 있는 개성이 있다. 시인에게 있어 바다는 사람들이 아웅다웅 다투며 살아가는 거친 이 세상이 아니라 바다 속 생물들이 서로 나누며 살아가는 평화가 깃든 '낙원'이다.

문학평론가 김이구는 "김명수 시인의 이번 바다 동시는 명랑하면서도 푸근하고, 말맛이 우러난다"며 "예전에 비해 좀 풀어진 듯싶으면서 그래선지 넉넉하게 여유롭고, 아이들의 위에서가 아니라 곁에서 조곤조곤 말을 건넨다. 김명수 시인의 동시에 대한 오랜 연애가 빚어낸 청량하고 유쾌한 바다 동시"라고 평했다.

시인 이흔복은 "김명수 시인이 바라보는 화엄의 바다에는 크고 작은 고기들이 모두 다 주인이다. 고기들은 서로 서로 구속되지 않고 저마다의 모습대로 생존하고 살아간다"라며 "우리가 살아가는 세상의 꿈도 화엄의 바다다. 모두 모두 주인이고 '용왕'인 바다는 우리의 꿈"이라고 썼다.

시인 김명수는 경북 안동에서 태어나 1977년 <서울신문> 신춘문예에 당선되면서 작품활동을 시작했다. 시집으로 <월식> <하급반 교과서> <피뢰침과 심장> <침엽수 지대> <바다의 눈> <아기는 성이 없고>가 있으며, 동시집으로 <산속 어린 새> <마지막 전철>을 펴냈다.

동화집으로는 <해바라기 피는 계절> <달님과 다람쥐> <엄마 닭은 엄마가 없어요> <바위 밑에서 온 나우리> <마음이 커지는 이야기> <꽃들의 봄날>이 있으며, 외국 동화를 우리말로 옮기는 일을 하고 있다. '오늘의 작가상' '신동엽 창작상' '만해문학상' '해양문학상'을 받았다.